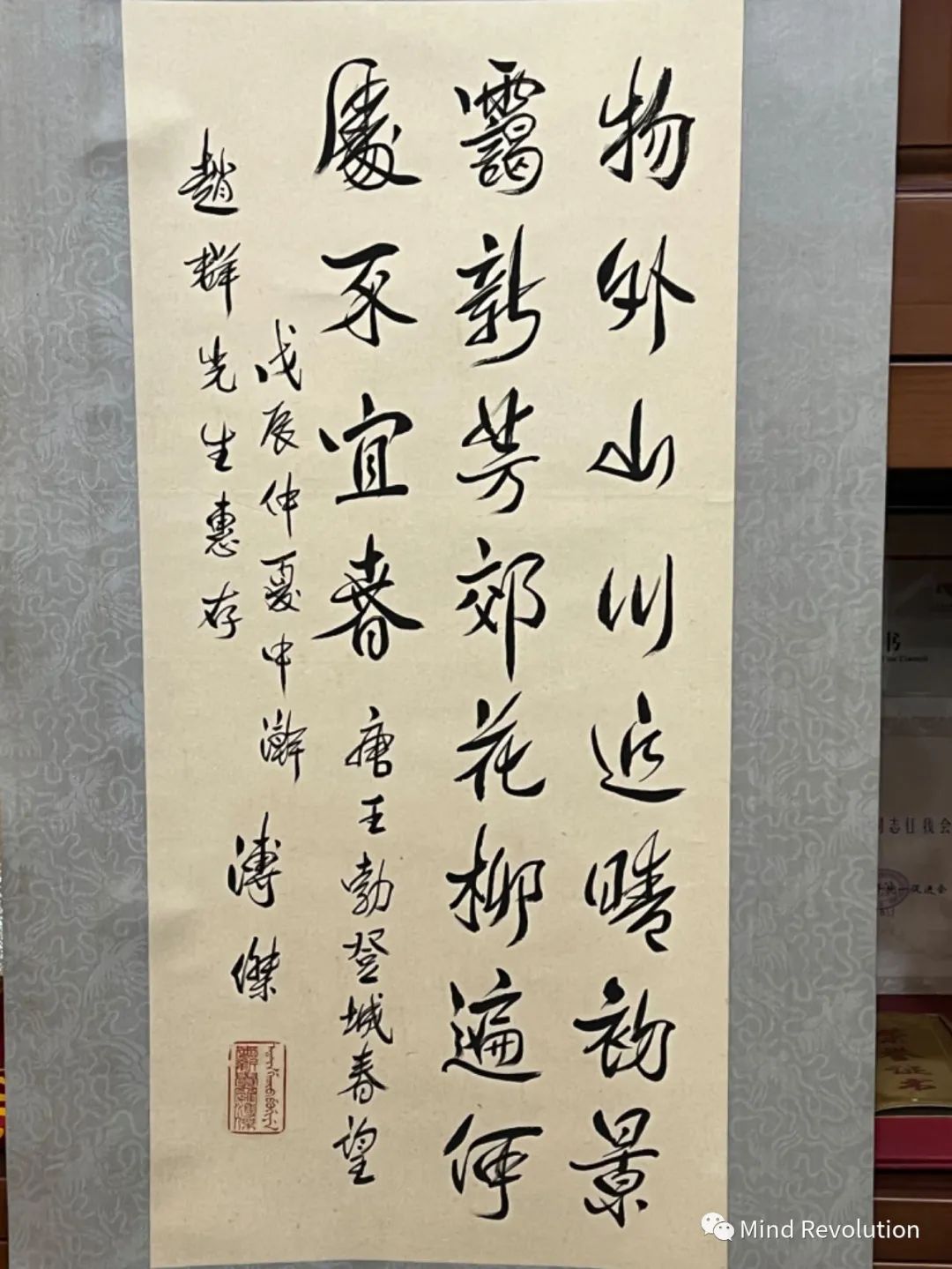

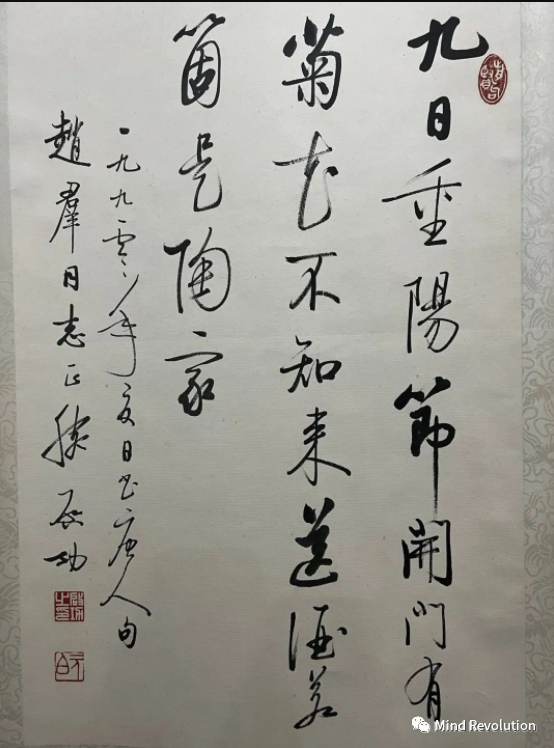

——“不要着急,不要着急,休息,休息一会儿……” —1— 2005年时,公司派遣我常驻东京。6月30日早起打开计算机,不想兀然蹦出一张带着黑框的照片——啊,是启功先生!立时我的眼前一片晕眩! 从上世纪九十年代起,由于本人多在外地及海外生活,与启老便疏于联系了。在我届时客居的东京御茶水公寓里,正好挂有一幅启老写给我的立轴: “九月重阳节,开门有菊花,不知来送酒,若个是陶家。” 我抬眼凝望之,仿佛望着彼世彼岸。唉,人生苦短,世事无常,极尽造化之弄人也。有人送美酒,也有人送度牒,没想到这次度牒送达的竟是启功先生,我的泪水潸然而下…… 我与启老面对面的会晤,仅有可数的几次。不过,就是那短促的几次交往,却给我带来了终生享受不尽的教益。可以直言不讳地说,启老做为一代大家学者,在他当年教学及社交的范围内,我是个极其平庸的另类,也算个让他不得不分心关照的晚辈。 如今,又是多年过去了。每到启老的祭辰我都想写几行字,以表思念之情。只是每每落笔的当儿总会徘徊不已:你是想写感激的“投名状”呢?还是想写对启老的真实缅怀呢?如果写感激,岂不张扬了你受益的“价值”吗?——藏财不可露也,极易遭来羡慕恨也;如果写缅怀,你有勇气去暴露当年“世俗龌龊”的心理吗?——藏垢也不可露也,极易遭来鄙视恨也……尽管有此思虑,然本人已七十过之岂谈逾矩,耄耋来之岂谈心欲,何必在乎浮世绘那类的褒贬戏语呢?索性磨砻砥砺,抛却顾忌,将那段铭心的交往复述如下。 我记得第一次拜访启老,是在上世纪八十年代中期,与书法家爱新觉罗·兆丰一同去的先生家。  (溥杰先生写给我的立轴) 那年我呢,三十开外的壮年,由FESCO派遣到一家日本商社工作。职务用日语称叫“事务局局长”。如果不懂日语的一看名片,还真的以为是个什么“官”呢,嘿,局级的!其实译成中文不过是“秘书长”的意思。说得具体点,当年外商在中国注册的机构都算“社团法人”,即非盈利组织,我不过就是管理几名秘书,以及办公室杂务的小头头而已。 兆丰受“爱新觉罗家族”亲友的委托,当然也是经过了溥杰先生首肯的,担当了翌年在香港举办的《爱新觉罗家族书画展》之联络人。但是兆丰所在的北海叠翠楼,出于办公设备的限制,届时还打不得长途、发不了传真。他便找到我,用我办公室的设备与两地亲族联络。譬如为了请“南张(大千)北溥(心畬)”的溥心畬家人,拿出珍贵作品参展,兆丰来我办公室打过若干长途,发过若干传真。那么我呢,间接着帮了族亲的忙,也等于是参与之的一名“志愿者”了。 我们同去启老家,就是去征集启老参展的作品,去索求启老的照片底版,好拿去印制宣传画册。就这样,我第一次拜访启老的事由,乃是为“公事”而去的——其实在“公事”的背后,我家与启老还有过“私事”的交往。 —2— 那是个仲夏的午后。我办公室配备的是“黑牌照”车。那个年代也算“特权”了,与外国使馆的黑牌车同等待遇。 我们一路无阻,直接进了北师大,停在启老家的小红楼前。兆丰系启老家的常客,他轻车熟路地带着我直奔家门。 给我们开门的是启老内侄夫人,将我俩直接让到“坚净居”书房内。启老是摇着芭蕉扇,穿着大背心从卫生间里走出来的,那年家中还没有安空调。 兆丰首先拿出“民政部”同意办展的“批件”给启老看,我也递上了我的名片。我是兆丰带来的“生人”嘛,兆丰自然要负责任地向启老介绍我两句。之后,我也恭恭敬敬地自报了家门: “我叫趙群,正白旗,大尾巴肇本家,曾祖父红带子……” (这里解释一下:肇,乃爱新觉罗氏之祖姓;满族人家系“红带子”,即说明了其祖上的某一辈有系“黄带子”的,起码从宗谱的认可上,多是“宗室觉罗”人家——我这里仅是说明祖上的家识、族规,并没有为封建遗俗埋单的意思。) 我一般见了“身份”高的族亲,多是这样报家门,有对彼方的尊重,也有不卑不亢的谦恭,明白的族亲自然就明白了。当年的满族后裔有股“俗气”,即改革开放了,在不谈政治、不谈国事,只谈民族团结的基础上,以为数典一下家世、排排家谱的又何妨?于是上口突愣愣地就报爱新觉罗,就拿八大家族说事的大有人在。我虽说也免不得俗,但想脱俗、离俗之自知之明有木有也有之,尽量规避罢了。我记得启老也说过,“我既然叫启功,当然就是姓启名功。有的人说您不是姓爱新觉罗吗?现在很多爱新觉罗氏非常夸耀自己的姓,也希望别人称他姓爱新觉罗……这实际很无聊。”谨就这一点,我想我外延出来的气质,与启老的想法是一致的,用当下的时髦话说,“三观”较比接近。 “都坐吧,坐,站着齁累的。”启老乃是闪烁着孩童般的笑眼,与我俩寒暄的。 在我眼中看来,启老的书房有些陈旧、凌乱。靠墙立着的书架,仅是一副木板的架子,没有与墙壁隔开的后挡板,看着很简陋。我记得我自恃与启老不见外,走到书架前蹲下,从贴着书架的空隙中,抽出一张掉在夹缝里的小扇面,吹了吹浮尘,给启老放在了桌上。  (兆丰给我写的横幅) 兆丰要与启老商议字画、照片翻拍等事宜,他自然是“天将降大任于斯人也”地在讲,启老乃是慈眉善目地在听。我在旁听的过程中,的确有谒见大佛自虔诚的感觉。但同时,或许是深藏于冥冥之心的守望?我从第一眼与启老的对视中,就自信了自己与启老一定对脾气,自己心中“忍俊未发”的求字意愿,肯定能实现。当然我自信的一大半,乃是建立在我家与启老的“私交”上。  我爷爷爱新觉罗·荣僖的手中,曾留有若干“清俄边境”的界碑碑拓,全系老满文的。 注:这里因无法规避且说明一下,我家是民国后改姓为趙的。 有一年,我父亲趙治民与我堂叔趙维臣一起,曾找启老给鉴定过那批碑拓。当时启老还住在西直门小乘胡同。那些碑拓,都是“我家祖爷爷们”在镇守边关时代,从边境的界碑上拓印下来的。据我爷爷说,边境那边的“老毛子”有些人小鸡贼,经常捣毁咱家界碑,然后将他家界牌向前腾挪,蚕食咱家地盘。那时没相机,也不可能派人将边境上所有的实景都画下来,我家的祖爷爷们便拓印下许多界碑碑拓,赖以留档。可以说,如果没有界碑的证明,甚至于连界碑的碑拓都荡然无存的话,那老祖宗开疆扩土的“丰功伟绩”,就等于缺了一份考据的实凭。 因而那些碑拓,不仅是我家的“心肝宝贝”,也应该是国家的珍贵史料! 另外我还知道,我父亲见过启老后,知道了启老的属性是壬子年的大鼠,在我父亲没有“下放”去“三线工作”之前,每年都买属性之纪念邮票寄给启老。 所以我第一次见启老那天,总觉得我眼神中传递过去的,首先还是长辈之间曾经交往过的画面,才导引着我通过时间隧道,走到了今天的画面前。 —3— 兆丰与启老商议完“公事”,这才轻轻地捅了我一下,意思是说下一步,则看你如何发挥了,能否运用“三寸不烂之舌”,求得启老垂爱,继之求字了。 无疑我自信满满。不过我更知道,早早的暴露俗人之“心机”会坏大事,要以隐忍的韬略为长远之计。那天我始终喏喏如小生,没有表露半分的求字之急不可耐。 “冒昧的想问启老,您还记得不记得两个人——趙治民、趙维臣,曾在多年前造访过您小乘胡同的家,他们是我父亲和我叔父。” 我的确是像拉家常,其实也像打牌一样地出了第一张牌。 我父亲是新政权东北重工业部的创建元老之一。在那段历史时期,他们那批人史称“23人小组”。赵维臣是我父亲未出五服的堂弟,他极聪慧,懂满文,通俄语、日语,我父亲便将他也拉进了“23人小组”。据我父亲对我堂叔的评价说,他对祖爷爷留下的那批碑拓,别有一番尽心研究的体会。在他们拜访启老的年代,趙维臣通过我母亲的努力,调进了第一机械工业部工作;到了此文所谈背景的八十年代,趙维臣已经担任了国家经委副主任。 “哦,哈哈哈,记得,记得哦——你是趙治民的儿子啊,对,大尾巴肇家人,本家人,还有趙维臣。”启老的笑眼、慈眉更是憨憨的了,“那是多年前的事哩。你父亲他们太高看我了,带来几幅老满文的碑拓,让我脑门上挂钥匙——开开眼,可是我福分浅哦,对无圈少点的老满文一知半解的,哪里谈得上什么鉴定啊!” 启老的记忆真好,不打贲的就想起了我家人既想提及,也想忘却的往事。 据我父亲说,启老当年的“鉴定”还是很给力的。他们找出民国时期的俄汉字典、蒙汉字典对照满语读音,音译出几个界碑的地名,都是位于远东的符拉迪沃斯托克(海参崴)之东的!这,就足以说明问题了:只要我家镇守边关的祖爷爷们,没有驰骋疆场去攻打沙皇国,那么界碑出处的“海参崴之东的地界”,就明明确确地可以考证了——那里也曾是咱家老祖宗的地盘! “哦,我还记得是谁?对,是赵忠祥,他也带人来找过我,也是就碑拓一事,说要上央视普及历史知识,我也是爱莫能助……” 启老很是认真地想了想后,反过来还透露给我这么个信息。 我当即就读懂了启老说话的内涵。这件事我也模模糊糊地知道。我上面说的我家人既想提及,也想忘却的往事,指的就是同一件事的不同走向。我的一个堂哥因为与赵忠祥是同学,他们年龄大我八、九岁呢,自然在江湖上甩我两条街,继我父亲、叔叔的“历史价值研究”之外,他们还一直寻找着“商业价值的开发”。 我决定转移话题了。我意识到第一次拜会启老,不宜谈资过深。 “启老,我还有件小事,想请您帮忙参谋一下。” 今天回想起来,就是话题的这么一个小拐弯,让我以后增加了对命运的选择机会。 “我们这代人,上山下乡的耽误了十年好时光,本来弱冠就该完成的学业,如今只能三十而立拜程门,深感学养肤浅。我是日语本科毕业,心中常想的,还是有机会了能硕、博连读‘中日文学比较’。如果北师大东语系有培养名额的话,我随时都想报名参加。当然,这取决于如何与导师互动,我要有入他法眼的研究能力才行……” 这才是我当年的心声——野心与平常心时时在角逐着的心声!我这个老三届的学生,依然崇拜着“学而优则仕”的古训,依然自卑学养不足,总想在社会人文学科上更上一层楼。 那天,我相信我言语间提供给启老的信息,足够让启老加深了对我的印象。譬如我还是北京十三中的,我们在时空交叉上,都曾生活在“涛贝勒府”里多年——十三中的校址,就设立在“涛贝勒府”内嘛。十三中,即是陈垣先生兼任校长的老辅仁大学附中,也是启老第一次谋生,养家糊口的单位,启老曾担任过该校的国文教员。由此,我还以我们乃是“一校师友”为噱头,引出过启老机智的回答:“对,一校师友,一笑是友,哈哈,一笑就是友嘛……” —4— 或许是性格所决定的,我是个务实的人。当年全国都在经商,我怎能不“在乡随俗”?何况我就在日本一流的商社里勤务。说句带点穿透力的话吧,我也想种棵“摇钱树”,想当“万元户”,但是嘘——我更想当个业余的“民间字画收藏家”! 既然第一次拜会启老斩获成功,我自然盘算着如何再接触启老,实现我的初衷。对,趁热打铁!我办公室的司机提醒了我。他家住小西天,在北师大隔壁。我便精心选了一套“飞天邮票”,让司机下班后顺便带给启老,等于附上了一句潜台词:如果北师大有适合我回炉深造的机会,拜托您用信笺的方式通知我就行,为此送上邮票不算贿赂。 接下来,我的“公关韬略”便登场了——那个日子我忘不了,便是当年的“重阳节”! 那天的天气怎样早就忘了,但是那天兴奋无比的心情,却终生难忘。我瞄着早上8点,准时到达小红楼前,给了老爷子一个感动的“突袭”。 我轻轻地叩门,轻声地呼唤,出来开门的还是启老的内侄夫人。 “重阳节好!这是我上次答应送启老的玩具——聪明的一休,拜托了请转交启老。我还要赶着上班就不进屋了,请启老多注意身体,如可爱的一休,什么事都‘不要着急,不要着急,休息,多休息一会儿……’” 启老孩童心,喜欢小玩具,那是尽人皆知的。我递上的乃是托办公室的外籍同僚,从海外买的“一休打坐”之小玩具。说完,我便做匆忙状转身要走,其实内心里啊,多么渴望听到一个声音:“不要着急,不要着急(走),休息,休息一会儿(再走)”。 果然心想事成。启老穿着拖鞋,光着脚丫子的从书房里走了出来。 上次见启老时,我不仅与启老接上了前缘,还成了“一笑(校)是友”,我见到了启老的小胖手;这次怎么算呢?算是我毛手毛脚的“乌龙”?撞见了启老与身材比例有点不对称的“小胖脚”? 我在此刻不得不有感而发,那也是我这个人特别想挥发出来的一种“偏爱”,乃是从血液中流淌出来的。 或许是家教的启示,我对满族人的手和脚格外留意。我甚至认为满族人的手和脚就是“测谎仪”:你拉过狩猎的弓吗?你的手指若是过于纤长,拉弓是不给力的。你看,满族人的手指与手肚都是短短的,粗壮的,有助于爆发力的,那显然是狩猎过程中的“进化”;你骑过马,扬鞭飞驰过草原吗?你大概没注意吧,骑马民族的脚掌虽然没什么特异的,但是大拇脚趾,包括女人的,长得都是虎头虎脑的——骑乘时会强有力地抠住马肚子啊,吆喝着爱驹腾骧驾雾……我这样想着,心中肯定涌起一股热流:这个老人和我一样,传递给热爱生活的人们的第一信息,就是我是中华民族大家庭中的一员,衷情于骑马驰骋在祖国的白山黑水之间,那里是满族人世世代代生息的故乡——长白山麓!而长白山,就是《山海经》里说的不咸山啊! 毕竟原本设计的,就是早晨匆匆来见,送个玩具便走的桥段,不想浪费启老的时间。再之我心中,还有个潜在的顾虑把握着分寸,千万别借着兆丰兄的引荐而喧宾夺主,影响了《爱新觉罗家族书画展》的大事。我上前与启老拥抱一下,嘴上说着:“老爷子重阳节快乐”,便告辞了。  (启老的画作) 那次我们参与的《爱新觉罗家族书画展》,应该是改革开放后的第一届。耳之所闻,听到的好评如潮,还是满慰藉的。不过因为是在香港举行的,我这个“志愿者”就很难有机会亲临现场了,只能在北京参与“庆功活动”,略略感觉一下气氛而已。 我记得“庆功活动”与年底的“满族联谊会”,是合并在一起开的,在北京饭店二楼会议厅。我特意带上刚买的日本制式的“夏普”家用录像机(那时中国制式的还没上市),在会上录下了一些片段:有与溥杰先生、毓嶦先生、毓峨先生、恒镔先生、赵大年先生,还有评书表演艺术家连丽如等人的影像。当主持人说到,政协也表达了这样的书画展,颇有展现三地爱国人士的情怀时,到会人员兴奋得掌声不断,载歌载舞的气氛,立时飘满北京饭店的会议大厅! 但是兆丰却累跨了,住进了垂杨柳医院,那年他才四十多岁。大概一年后,不幸因病而辞世……他的书法作品也参展了,造诣也是不输于他父亲——书法家爱新觉罗·义瀛。 肯定是我买了“夏普”摄像机,有点小张狂的跃跃欲试。 之后是初春的某一天,我心血来潮,就给启老写了封信。信中冒昧地说,下周某日的早晨还是8点,我会赶到家中给您录个影像,留作纪念的,不算什么“专访”,算晚辈逗您玩儿。我认为这次拜访如若成功,一定会给我加分,以后逢年过节的再去,嘻嘻,“格叽格叽格叽格叽,格叽——格叽,我们爱你;聪明的一休顽皮淘气,帮助别人也不会忘记……”启老能不给我写几幅字吗? 约定日子的早上8点,我是掐着表,去敲启老家门的。 “我是约好了来的。”当启老内侄夫人开了门,我也轻车熟路,径直往屋里走去。 “我知道您来,启老念叨过。只是有个学生找他有事,刚出去了一会儿……” “哦,没说几点回来吗?” “没说。有位以前的老朋友也来了,也在家里等着呢。” “那——既然来了,我也等一会儿吧。”这是我很自然的反应。 我进到“坚净居”,见到位长者也在等待启老的归来。待与那位长者点头致礼,他便先问我:“你是记者吗?还是启老的学生?” “哦,都不是,我是一家外商的职员。”我回答。 “外商?是哪家外商啊?”那位长者又问 “是日本明和产业,一家综合商社。” “哦……”他一听说我是日商系的,就不再说话了。给我的印象,多少有点恶其余胥的不感冒,这也正常。 随后我放下书包,拿出夏普摄像机,也是预演吧,开始了试拍。 我对着启老的书架、书桌,以及凌乱摆放着的书籍、一盆水仙花,基本上是外行不会取景地胡拍一气。应该是疏忽吧,那位长者也在屋里嘛,我后来无意中将坐在旁边的他也拍了进去。 “诶,别拍我,别拍我啊,给我删掉!你这个年轻人,谁给你的权力啊,怎么能在启功家里随便拍照呢?主人又不在家!你更不能不经过我的允许,把我也拍进去啊,删掉删掉,给我删掉!” 立时那位长者不高兴了,在言语上表现得甚是激动。 “哦,对不起,对不起,我来启老家拍照是打过招呼的。反正也是试拍,无意中冒犯了您,我删,马上就删。” 我被那位长者弄个大窝脖,很是尴尬。 正进行到此时,启老回来了。 肯定是我做错了,也有被那位长者“呵斥”了的慌乱。还有,我乃是初玩摄像机者,不太会操作也必然慌乱。我一边向回来的启老及那位长者说明情况,一边做着删除的程序。 我摆弄了一会,乃是越摆弄越慌乱。是无意中碰了哪个不懂的“键”了?就说不准了,总之试拍的足有几分钟的内容,就是删不掉,弄得那位长者怒不可遏,要吃了我一样! 启老显然与那位长者的关系很熟。当然即便如此,他也不会站在那头一起吃我。 “‘不要着急,不要着急,休息,休息一会儿’重新来……” 这时启老念起“聪明的一休”台词,还凑近摆弄摄像机的我,安慰着我说道。 ——还是说结论吧。那天,我不仅将“删除键”锁死了,还将什么东东“弄坏”了,总之摄像机罢工,无法继续操作下去。 我只能将那盒录影的磁带取出来,趁着该长者没注意时掉个包,把备用磁带交给了他说,“如果不介意,请您拿走这盒磁带吧,录好录坏的您包涵,要销毁嘛也随您的便。” 我很自信我撒的这个谎是善意的。该老者过后,也会明白我的“苦心”吧。 至于录下影的磁带,打死了我也不能删,何况里面还有上次溥杰先生、恒镔先生、赵大年先生、连丽如女士等人的影像呢! 做完掉包的补救,加之摄像机坏了,启老也有客人,我只能自觉地再给启老,给那位长者道个歉,然后麻溜地“绝尘而逃”。 注:这里还要插一句,当年的日本家用电器,也有次品嫌疑。像我在上世纪八十年代买的这台夏普家用摄像机,就让我很尴尬,没玩几次便坏了,曾两次修理。 —6— 不久,我接到了启老来的一封信,内容是从一家“学报”上剪下来的方块字条。大意是说北京大学东语系,要招收几名本届毕业的研究生,再加上从社会上也要招几名“自费生”,攻读“日本文学博士”。还说半年后就与日本明治大学合作,以“访问学者”的资格互换……有关“自费生”的学费多少我记不清了,大概在两万左右吧。 我对北大的招生条件绝对感兴趣。这一点我记得很清晰,说是:大学日语本科毕业,从事相关工作5年以上,年龄在36岁以下。哇,太好了,此条件与我无缝对接! 我当然想裸去人间烦恼事,走上治学的新高峰。且我的年龄正好卡在36岁的坎上,要是错过这次机会,我知道,此生就很难再有研究学问的机遇了。 不过“自费”的门槛对于当年的我来说,还是很高的。我向怀孕中的老婆说明了情况,让我感动不已的乃是老婆的态度: “不要考虑我,也不要考虑钱,你想明白了要做的事就去做!我有老妈、老爸和姐姐们照顾着,我们都支持你……” 然而福兮祸兮何所伏,我人生最大的打击居然从天而降!刚刚回老家养病的老父亲,因脑溢血第三次发作,永远地闭上了眼睛……我顿时懵得昏天暗地!由于父亲是在老家病故的,虽说是离休老干部等级,可是那时的医药费、丧葬费、墓地费等,全部都需要先垫上再报销。没什么可说的,孝字为大!我当即拿出家底的两万三千元,将父亲的后事打理完毕……可想而知当年,我绝对是出于经济问题,才没底气去报考“读博”的。 (顺便说句后来话。或许是因为失去了这次机遇的遗憾,让我多少有耿耿于怀之隐痛。之后经济上不拮据了,我便削尖了脑袋寻找进修、研修、参加回炉再教育的机会。譬如日本早稻田育英学院有我进修“量子分析技术培训班”的足迹,日本一桥大学通信教育有我读经济科“修士”的足迹,北京大学经济学院有我攻读MBA、北京师范大学历史学院有我攻读中国史博士课程——嘻嘻,我还是班长的足迹,恨不得将贫瘠的学养一夜揣成“孕妇”。) 的确不假,一个人的性格决定他的命途。包括锲而不舍不达目的不罢休的执着,这边受挫折,那边补回来。我意识到时机基本成熟,待我再去拜会启老时,光明正大的求“几幅字”,应该没问题了吧。 是的没错,我想的不是只求一幅字,而是“+1”以上。说是志向也好,我那时的确有点小野心,想做一个业余的“民间书画收藏家”! 新年之际,我买到戊辰年的属性邮票寄给了启老,并附信说明,希望启老继续帮我提供“再教育”的信息,我念念不忘的,还是寻求“深造”的机遇。之后,又是翌年的春节一过,我先是约上了爱新觉罗·恒镔大哥,说清楚了想向启老求几幅字的心情与目的:我不久有希望升职为公司的“顾问”,有常驻东京的机会,下一步可以在那里设立自己的办公室——那么我的办公室里没有溥杰先生、没有毓嶦先生、毓峨先生、启功先生的字画怎么行呢?掉架啊!恒镔大哥当然什么都明白,也理解我,愿意帮我,我俩再次来到启老家。 —7— 数典一下家史的话,启功为雍正帝九世孙,恒镔为道光帝六世孙;我家按家谱述宗,是努尔哈赤第六子爱新觉罗·塔拜之后裔。爱新觉罗家族近代的字辈为:永绵奕载,溥毓恒启……这是光绪年间皇家玉牒上所定的字辈顺序。也就是说,恒字辈的恒镔先生,从辈数上算还是启老的“叔叔”呢。我想请上恒镔先生陪我一同去启老家,心中也算是有个小九九——有“皇叔”的陪同,想求“几幅字”的事情不就双保险了吗? 这个机会,是在又一个“新春”过后才抓住的。恰好,我知道了恒镔先生要去启老家拜访,我便“申请”了同去。大概初八、初九的样子,我与恒镔先生一同来到启老家。我打开“夏普”家用摄像机,时而自动、时而手动地设置而拍照,之后叔侄二人拉家常,我呢,则当上了陪听的绿叶。 然而让我没想到的是,大我一轮的恒镔先生与大我近四十岁的启功先生,他们好像约好了似的,一直将话题往我身上引。其中有历史老话——我父亲、我叔父与启老的交往,也有我参与上届《爱新觉罗家族书画展》忙前忙后的表现。总之那天他们聊的三分之一内容吧,都是关照我的,有助于我成长的话题,下面我只能还原我感触到的气氛。 譬如恒镔先生,乃是合盘托出了我想求启老几幅字的正当理由:弘扬大中华的文化精髓嘛,小赵至少要有一幅珍藏吧,小赵还要有一幅挂在东京御茶水办公室里显摆显摆的吧——镇镇日本人;再有就是“小赵我”自己提出来的,希望为我现在勤务的公司写幅牌匾,那直接会给我加分提气的!喔噻,仿佛梦工厂是咱家开的一样!恒镔先生讲得笑语风声,启老听得俨如禅定——那就是“好啊,好啊,给你写,没问题……”,我当即便幸福的“格叽格叽格叽格叽”了! 那年的我很是没出息,脑海中飞满了海棠梨花的画面:哈哈,我即将有中国书法家协会主席启功先生的墨宝啦!哈哈,加上我已经陆续收藏之和之后收藏的,如溥杰、毓嶦、毓峨、兆丰、康有为、王遐举、古干、张中光、张书范、齐梦章、郭玫孮、黄格胜、黄吴怀、富察铸卿、沈默、黎晶、孙健彬、刘墨禅等先生的字画,我不是已然初具“民间收藏家”的规模了吗? 那年是梦,的确是“梦”,人一旦做上了梦,成了梦精,两个世界就合二为一了。

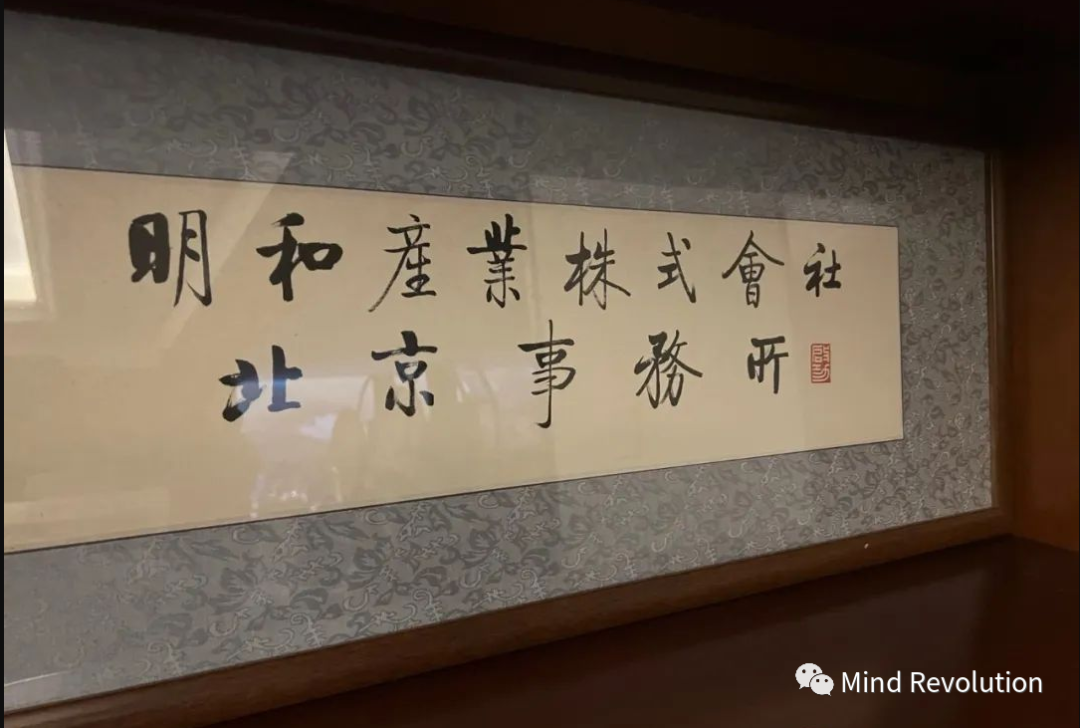

(启老写的公司牌匾)

再穿越回今天,2022年6月29日早晨——明天是启老辞世的日子,也可谓是重生的“诞辰日”吧。 此刻外面有小雨,清明节般肃穆的气氛。我知道打开计算机,悼念启老的文章一定会刷屏。我有点戏剧性地想,启老您现在,是在妈妈的肚子里“打坐”呢?还是像“一休”似的在“格叽格叽”呢? ——“不要着急,不要着急,休息,休息一会儿……”,启老,您小淘气累了吧,那就休息、休息一会儿吧…… 注:本篇拙文是去年6月底蹴就的。今年勘误之并充实了字画重发,再次祭奠启功先生! (作者男,满族。北京十三中老三届知青。) (晓歌编辑) (责任编辑:晓歌) |