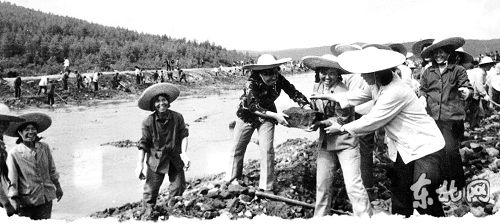

许多事,过去就过去了。有些事,则余音绕梁,终生挥之不去。 你也许经历过无数次的雨夜;但我所经历的雨夜,却是那么的不同,那么的独一无二。 1976年5月初的一天,清晨一起来,双眼就被知青点四周苍翠欲滴的山林所吸引。头顶上,晴空万里,白云朵朵。耳畔不时传来阵阵鸟儿的欢叫声。 群峰知青点的知青们,抢插完早稻秧苗,在五一劳动节之前(当地有不插五一秧的传统;我们点的知青,平时在知青点开荒种地、管理大队茶园,农忙时便分散到各自户口所在小队,帮助农民抢插抢收。户口分散到各小队,既是为了解决知青们的口粮问题和均衡年终决算分红,也是为了加强知青与当地农民的沟通,以增进感情),分别从八个小队,陆续回到知青点。 我们点由17男13女共三十名知青组成,大的1956年出生,小的1958年出生,多数是1957年出生的,都是20来岁懵懂的少男少女。抢插期间,不管男女,大家都累坏了。回到知青点,一方面休整休整,另一方面在茶园除除草、菜地种种菜也权当休息。 正值农村青黄不接时节。点上的猪食已经告急数日了,隔老远都能听到猪饿得嗷嗷叫声。昨天,一个男知青出门转了一整天,结果空手而回。我想,今天让大家好好休息,我出去试试;无论如何,也得买到谷糠,让猪接上顿。否则,年底吃不上猪肉、只有喝骨头汤了。(这里插一句,刚下放时,由于点上缺菜少油,知青们吃了一两个月的盐泡饭;有时为了解决下饭菜的问题,甚至嚼一个干辣椒下一碗米饭。为了实现粮食、肉、蛋、食用油和蔬菜的自给自足,我们点从1976年开始,自己种了三十亩水稻,同时也开始养猪、养鸡、种菜养鱼等等。) 我在点上吃过午饭,挑着一对箩筐就离开了知青点。由于天气有点热,30多度呢,我出门上身只穿了一件单薄的白背心,下身则套了条大裤衩,赤脚挑担,踩在微微发烫的山林土路上和农田田埂上。我避开昨日战友去过的西面周边的村落,绕出群峰大队,一路向东南扬畈大队的方向奔去。我推想,那里相距二十多里,比较偏僻,该不会让我的希望落空。我走走停停,停停问问,一路寻迹而去。 走出十七八里路后,在两面山丘夹一沟的一座山丘脚下,我终于在扬畈大队某小队的一个村落的几个老农家里,收集到了八十斤谷糠。要知道,农村青黄不接时节,老农们家里猪饲料也不富裕;肯卖给你,纯属我的一再恳求,再加上当时的政治气候,有毛主席他老人家的最高指示护驾,农民们竞相帮助遇到困难的知青。 我付过钱,挑上八十斤谷糠,志得意满地向知青点的方向返程。 此时,大约已经是下午四点左右,天气还有点热,但间或有山风吹来,倒也有丝丝的惬意。我虽然肩挑重担、大汗淋漓,但还不忘时不时地瞅瞅身周的风景,口里哼唱着那个年代特有的京剧选段。 走着唱着,唱着走着,下午五点左右快接近群峰地界的时候,忽觉不妙,刚才还晴朗的天空突然暗了下来。回头望去,从东南扬畈大队方向的上空,升起一大片黑的吓人的云团,它们翻滚着、携带着凉风向我正在行进的西北方向压顶而来。我心中一惊,立即脱下背心盖在一边箩筐上,顾不得脚下石子硌得生疼,双手抓紧箩筐绳子,光背挑担向知青点的方向狂奔。 天越来越暗,风越来越凉,偶尔已有凉凉的雨滴打在后背上。我一边深一脚浅一脚地狂奔,一边眼睛四下寻找能够避雨的场所。在大暴雨正式盖过我的头顶之前,在一座山丘旁,我未敲门就一头扎进了一户老农的家。 这是群峰五小队一户姓刘的农家。烧柴灶熏黑的堂屋四壁,加上外面漆黑阴凉的夜空,使得20瓦的白炽灯泡显得那么昏暗。经攀谈得知,农家的儿子叫刘建华,今年也18岁了,在群峰大队担任大队团支部副书记,当晚去公社办事未回;而我,也兼任着大队团支部宣传委员职务,说起来我们认识。刘建华的父亲抱来柴禾,点着柴灶让我烘烤衣服和取暖。听说我与他儿子认识,愈发热情起来,立时烧灶给我煮了满满的两大海碗自家团制的汤圆,一再叮嘱不要见外、必须吃下去(在当地农村,这是很高规格的待客礼数。所以,许多年以后,不管我在哪里遇到叫刘建华的人都倍感亲切,因为我不能忘记在艰难岁月里、在突遇大雷雨之夜两碗汤圆的恩情)。 吃罢汤圆,身上的汗消了、衣服也干了,浑身充满了力气。而外面仍然是狂风暴雨、漆黑一片。虽然刘建华的父亲一再挽留,让我在他家住一宿、明早再回知青点,但我还是决意当晚就回点上去。 自从下放以来,点上的知青们虽然来自不同的年级(有高我们一届的,也有低我们一届的)、不同的地点(有当地工程系统就地下放的,也有远去湖南等地又返回来下放的),大家平时就像兄弟姐妹一样互相帮助、彼此疼爱。所以,我不想让大家在大雷雨之夜为我担心。我向刘建华的父亲借了两块塑料布盖在箩筐上,披上刘父递过来的蓑衣,在当夜11点左右,一头又扎进了狂风暴雨里。 说个小插曲:当天下午四点半左右,在知青点茶园除草的知青们,也看到了东南方向铺天盖地席卷而来的暴雨云团,有几个知青事后还信誓旦旦地说亲眼看到了天空中腾飞舞动着的龙。在茶园除草和菜地种菜的知青们,飞也似的从山坡上跑回住所,成功地避过了暴风雨的袭击。 从刘家到知青点,中间要翻过一个小山丘,然后再翻过一道水渠大坝才能到达。在大暴雨之夜,野兽禽鸟都遁迹了,人们也都躲避在自己的家里;而在群峰五小队至知青点的山丘上,却有一个黑乎乎的人影在步履蹒跚地晃动。 在大暴雨之夜,我赤脚挑着担,深一脚浅一脚地在漆黑泥泞的山路上走着。遇到坡路,得十个脚趾紧抓路面、紧走几步才能上去;坡陡路滑时,担子重加上看不清路面,只能摸索着前进,所以往往还没上到坡顶,就又滑到了坡底,反复多次才能攀爬成功。 快攀到山丘顶部了,我心里一阵窃喜;因为平时我从这个山丘走过,山顶相对比较平坦,空旷树稀,路也好走些。但这是大暴雨之夜,道路泥泞得无法想象。这时,密集的闪电一道一道地划过夜空,炸雷一个接一个地在我的头顶或身周响起,有的闪电就在我的前方或在离我周身一两米远的地方闪烁。 我当时竟然没有一点害怕,还自我调侃:这是闪电在为我照亮前进的路;我与地球练摔跤,震得大地也颤抖。更好笑的是,我即时想到了物理老师讲过的电学知识,自以为单脚着地就不会遭到雷击,所以每当闪电过后雷响之前的几秒钟,我就单脚着地、来个金鸡独立,雷响过后再加紧前行。 日后每当回忆起此事,既感觉可笑,又感到后怕;因为时隔不久,当地就有农民雨天行走在地势较低的田埂上,遭遇了雷击而丧命。我却赤脚走在地势较高的山顶上,趟过雷区而安然无恙,不得不说是个奇迹。如果当时我遭遇了雷击,就不会有后来的我,更不会有四十年后的这些文字,人们根本不知道当晚发生了什么;大不了有关方面(或许是某一级的知青办)会发个消息:某年某月某日,某知青点的某某某遭雷击而亡。或者发个简单的警示:雨夜很危险,行走需谨慎。 深夜11点半左右,我终于回到了知青点,把八十斤谷糠“完好无损地”挑了回来。 果不其然,在大暴雨降临后和我没回来之前的这段时间,点上的许多知青都在关心着我,焦急地等待着我。大暴雨降临之初至天黑前,熊副组长曾经带领多人在知青点四周的山头上呼喊着我的名字找我。我回来后,平时像大姐姐般与我们相处的成熟大气的康姐,立时递上她的干毛巾让我擦去身上的汗水;平时像兄弟般相处的小杨和小孙,则围在我的身边嘘寒问暖;平时像小妹一般尊重我们的小兰,则悄悄地从厨房烧了一大盆热水端来让我泡脚。翻水渠大坝时,我的脚掌被码在渠坡上的尖石块(水渠还在建设中,石块只是简单地码在了斜坡上,互相之间没有用水泥焊缝)划了一个大口子,沾上水虽然感觉些许疼痛,但更多地是感觉好幸福。 我庆幸,我下放到了民风这么淳朴的农村。我庆幸,对我而言,今生到过给了我深刻记忆的神奇而又美丽的地方。我更庆幸,在自己还是一个懵懂无知傻小子的时候,遇到了一群纯真无邪友爱善良的兄弟姐妹。 命运,让我们三十个年轻人在穷乡僻壤聚集到一起,后来又让我们天涯海角;但只要心聚到一起了,就再也难分开...... (责任编辑:日升) |