|

永嘉路371号,是当年南国戏剧学院和南国社的旧址 上海市永嘉路371号至381号,是1928年田汉建立南国戏剧社的旧址。这些连续单号,是假三层砖木结构的石库门建筑,形成一个独立院落。现在,沿街的一溜已经统统改成了小餐馆,院里还住着人家。 这是一个炎热的中午,服务生穿过门廊,把盘子堆放在露天水池里。几米开外,就是田汉当年居住的371号底楼。偶能听见里面传出老人的咳嗽声,隔壁的邻居看见寻访来客,就指指371号,要他再多说些,也就只能摇摇手了。80多年前,田汉和他的“南国社”,就在这几栋楼里,逐渐将“优雅而精致的抒情”,转为“粗野而壮烈的蹄声”。 20世纪30年代初粉碎苟安希望的愤怒吼声 20世纪30年代初的上海文化界,各种思潮、流派争相辉映。但自“九一八”、“一二八”起,反抗侵略、民族救亡已成为其中重要一笔。 1932年1月28日,巴金搭沪宁快车从南京返回上海。火车行驶到丹阳站不能再前行了,日本军队在上海发起了进攻。返回南京后,巴金听别人讲述上海遭到日寇蹂躏的情景,使他热血沸腾,但又深深感到自己的软弱和无力。 当时巴金还不知道,位于上海宝光里14号的寓所已被炸成废墟,一条马路的商务印书馆被彻底炸毁,他的《新生》稿本荡然无存。

1933年,巴金在上海写作 上海战事尚在进行的时候,巴金就把一腔爱国热情融化在写作中,他改变了原来的构思,把《海的梦》写成抗日题材。 对于田汉来说,1930年至1937年,是他创作力最旺盛、高产的时期。这一时期,他的作品几乎全是“社会剧”。告别“南国”,投身左翼的田汉,尝试用戏剧为武器宣传革命,鼓舞民族斗志。若用戏曲反映现实斗争生活不便,他就写历史兴亡之事。

田汉 《新雁门关》是13场的京剧,写胡军向中华大地进攻,攻雁门关不下,汉奸张国华献计,让两名守将自相残杀,趁乱夺关。田汉写这出剧的题旨,即是“大敌当前,团结为重,谨防汉奸生事”。 1933年的《民族生存》写一群逃难避灾者无处逃循,在“一二八”炮火粉碎了苟安希望后的愤怒吼声。 1935年在南京推出的话剧《械斗》,其主题仍是号召团结一致,共同抗日。《械斗之歌》唱到:同胞们,快停止私斗,来雪我们中华民族的公仇!快停止一切的私斗,来雪我们中华民族的公仇! 1934年的《风云儿女》,是田汉这一时期表现民众抗日热情的电影剧本中,最有代表性的作品了。塑造出抗日画家梁质夫、诗人辛白华等鲜明形象。影片中,由聂耳谱曲、田汉作词的歌曲,便是后来的《中华人民共和国国歌》。田汉后来回忆说:“这支歌是诗人辛白华《万里长城》长诗的最后一节,紧附在第十五节后面的。但据孙师毅兄说,这支歌不写在故事里,而是另一张纸包香烟的锡纸上……但关于这些,我的记忆跟字迹一样地模糊了。” 抗战爆发!上海文人搁置争论共同对外 1936年起,随着抗日斗争局势紧迫、人民斗争情绪强烈,上海文化界的动向正式朝着抗日统一战线的方向发展。在鲁迅发表《论现在我们的文学运动》、《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》等公开信后,左联作家之间关于“两个口号”的争论也一时沉寂,注意力转移到抵御外辱的实质内容上来了。 1936年6月7日,上海成立的“中国文艺家协会”提出:“在全民族一致救国的大目标下,文艺上主张不同的作家可以是一条战线上的战友。”同月15日成立的“中国文艺工作者协会”也表示:“我们愿意和站在同一战线上的一切争取民主自由的斗士热烈地握手。” 1936年10月1日,鲁迅、郭沫若、茅盾、郑伯奇、巴金、傅东华、王统照等21人联合发表的《文艺界同人为团结御侮与言论自由宣言》中也指出:“我们不必强求抗日立场之划一,但主张抗日的力量即刻统一起来。”大敌当前,上海文化人团结起来了。曾自嘲“横站”的鲁迅,与鲁迅打过笔仗,被讽为“四条汉子”的田汉、夏衍等文人,共同转身,对抗外敌。

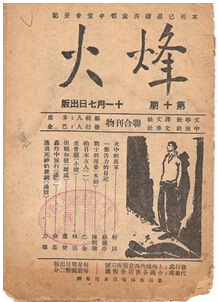

茅盾、冯雪峰、巴金等人创办的《呐喊》,第三期更名为《烽火》 八一三淞沪抗战爆发后,许多文人感受到原有的文化团体和刊物已不适应战争形势的需要,纷纷开始筹划新的组织和刊物。巴金说:“现在许多文学刊物决定停刊,可能出现一种反常现象,抗战开始了,但文艺阵地却反而变成一片空白。这种情形无论如何不能让他出现,否则我们这些人一定会被后人唾骂的。” 上海文化界救亡协会创办了《救亡日报》,郭沫若任社长,夏衍任主编,巴金是编委之一。邹韬奋创办了《抗战》三日刊。茅盾、冯雪峰、巴金等人办了刊物《呐喊》,第三期改名为《烽火》。 茅盾作为《呐喊》主编,在创刊献词《站上各自的岗位》中写道:“中华民族开始怒吼了!中华民族的每一个儿女赶快从容不迫地站上各自的岗位罢!向前看!这有炮火,有血,有苦痛,有人类毁灭人类的悲剧;但在这炮火,这血,这苦痛,这悲剧之中,就有光明和快乐产生,中华民族的自由解放!” 陆诒等新闻记者专程赶到卢沟桥进行采访,钱杏邨、楼适夷、丁玲等,在炮火纷飞的战地写出了一篇篇通讯报道和战地速写,一些电影工作者也到前线,冒着生命危险进行实地拍摄,真实地记录下中国军民抗战的场面。

左联发起人之一郁达夫也挺身而出,以自己的一支笔,号召民众抗战。他提出只要“持久抗战”,则“区区倭寇何难一鼓荡平”。在47天内,发表作品达20篇。7月27日,郁达夫去上海迎接自日本回国抗战的郭沫若,恰逢“八·一三”事变,目睹日本侵略者暴行,并由此撰写了报告文学作品《全面抗战的线后》发表在《闽政公余合刊》“战地写真”专栏。 文中写道:“自七月七日夜,卢沟桥日军来袭,八月十三晨,上海日水兵炮击我保安队后,数十年来之宿怨,四万万人之积愤,一旦爆发,立时演成了我中华民族全面抗战之悲壮剧。我们虽是弱国,但我们绝不是甘为奴隶的劣等民族……”

张乐平和叶浅予 上海作为中国漫画大本营,也率先行动起来,组成抗日漫画宣传队,誓言要进行一场“殊死的漫画战”。在叶浅予、张乐平带领下,漫画家们先后到南京、镇江、武汉、长沙、上饶、台儿庄、桂林、重庆和东南战区广大地域。所到之处,画大牌、办展览,常常冒着敌机的疯狂轰炸,从事宣传。他们还通过国际组织,把漫画送到国外,宣传中国人民的抗战壮举。漫画宣传队到武汉后,创办了《抗战漫画》半月刊。发表了大量极富战斗力的作品。刊物及时担负起领导全国抗战漫画运动的历史责任。由于该刊是当时唯一的全国性美术刊物,在整个美术界也产生了积极影响。 田汉的《卢沟桥》,也在七七事变后迅速写就了。这是一部“活报式”的宣传鼓动剧,是纯粹“粗野而壮烈的蹄声”。从“七七”事变到“八一三”这段时间,是上海文化人最为亢奋的时期,虽然时间短暂,但他们誓死抗战的决心和踊跃参战的热情则表现得淋漓尽致。沦陷之后,上海租界沦为“孤岛”,文化人们,大部分离开上海,辗转内地,也有小部分隐居孤岛之内,他们流汗流血,继续同侵略者抗争,还有人献出了宝贵生命。 沦陷初,巴金离开上海,后又隐居回上海租界。他回忆:“当时我在上海的隐居生活很有规律,白天读书或者从事翻译工作,晚上九点后开始写《秋》,写到深夜两点,有时甚至到三、四点,然后上床睡觉。” 他在日记中写道:“我居然在孤岛上强为欢笑地度过了这些苦闷的日子,我想不到我还有勇气压下一切阴郁的思想续写我这部小说。我好几次烦躁地丢开笔,想马上到别处去……然而我还有眼泪,还有愤怒,还有希望,还有信仰,我还能够看,我还能够听,我还能够说话,我还能够跟这里的三百万人同样地感受一切。” 再次被迫离开上海时,巴金感叹:“本来我想在上海把《火》第一部写出来,可是那个时期在上海租界里敌伪的魔爪正在四处伸展,外面流传着各种谣言,其中之一就是日军要进租界进行大搜查……我不能错过时机,不能延期动身,只好带着刚写成的《火》的残稿离开孤岛,在驶向南方的海轮上,我还暗暗地吟诵着诗人海涅《夜思》中的诗句:祖国永不会灭亡。”

梅兰芳回到上海,蓄须明志 田汉则辗转于长沙、昆明、重庆等地,他几乎彻底化身为宣传鼓动家,为宣传抗战、送戏入伍鼓与呼。创作了一批戏曲剧本和话剧本。戏曲剧本有《岳飞》、《武松》、《新儿女英雄传》等,话剧则有《再会吧,香港》、《黄金时代》,还有一部《长沙大捷》的电影剧本。1937年底在武汉,他起草了《中华戏剧界抗敌协会成立宣言》,在长沙,他20天就办起一张报纸——《抗战日报》。 上海全面沦陷后,日本宪兵先后逮捕过鲁迅夫人许广平,著名文化人夏丏尊、朱维基、柯灵,倍受残害。但他们都以威武不屈的浩然正气,表现出与民族共存亡的坚定信念。 日伪曾试图逼历史学家吕思勉为他们服务,被吕思勉坚决抵制。京剧大师梅兰芳于1942年7月从香港回到上海后,闭门谢客,息隐家园,而且蓄须明志,罢歌罢舞。汉奸亲至梅宅,软硬兼施,逼他出来登台为日伪军演出,梅兰芳丝毫不为所动。

散文家、翻译家陆蠡 散文家、翻译家陆蠡,献出了自己的生命。孤岛时期,他坚持留守文化生活出版社。几年中,在敌机轰炸中出版的书籍竟达数百种,还有十几种丛书。期刊《少年读物》因有抗日内容被强令停刊,他又先后主编了《少年读物小丛书》和《少年科学》。 日本进驻上海租界后的一天,陆蠡发往西南的抗日书籍在金华被扣,日本宪兵队追踪到上海,查封了书店,没收了全部《文学丛刊》。陆蠡不顾胞妹的劝阻,亲自去巡捕房交涉,反遭关押。不久由巡捕房转到虹口日本宪兵拘留所,刑审数月,惨遭杀害。 在恶劣的政治环境和艰苦的生活条件下,上海文化人以自己出色的表现,显示出国不可侮、民不可辱的铮铮铁骨和安度艰危、志在必胜的坚强毅力。

【相关评论】抗战胜利之魂:文化的力量

(责任编辑:北风) |