10、一上德胜关 德胜关是江西与福建在黎川境内的一个重要关口,海拔大约在1500米左右。山上风景秀丽,原始森林密布,流水潺潺,是典型的南方亚热带雨林。六十年代末,这里的森林植被保存完好,山上除了少量的山民外,几乎没有人涉足这块处女地。1969年4月,中苏珍宝岛爆发战斗,全国的备战形势开始紧张起来。与福建前线一山之隔的黎川也成了战备公路的必经之地。中央军委下令修建京福战备公路。 来自黎川县各个公社的成千上万的农民,作为修路大军的主力涌上了德胜关-这座武夷山支脉长达数十公里山上的莲荷峰。 我第一次上德胜关就是为了逃避而加入了修路大军的。那天我到山上时,天已快黑了,联盟大队的营部就设在一个山坳里。营部是用就地砍伐的毛竹和杉树搭建的,顶上盖着茅草没有门窗。一张用毛竹搭建的统铺上可以同时睡下五六十人,每人的位子下面放着脸盆和一些工具,篱笆墙上挂着各自的蓑衣和斗笠。营房的左侧是厨房,两口特大号的铁锅用山石垒起,几十号人就在厨房门口的一块空地的树桩上用餐。一条小河从门口流过,人们的生活用水就用上游流过的山水。晚上除了下棋、扑克和几个活跃的农民会讲些笑话外,几乎没有任何可以娱乐的活动。 天一亮,起床的哨声把我从梦中唤醒。吃完早饭,跟着大部队向工地走去。山体的表层已在不久前被挖开,巨大的花岗石裸露在面前。我们用一种六角形的钢钎和30磅的铁锤打起了炮眼,三人一组,从上而下排开。打炮眼也是个技术活,我们不断的在炮眼中加水,让石屑与水混合,再用一根头部破成许多小条的竹子,放入炮眼中,把石浆提出眼口,再接着打。我记得,当时我们一组的三个人,一天的打炮眼深度是4米多,可以算破纪录的。中午炊事班会把饭送到工地上,八人一组,蹲着吃。由于运输条件的限制,山上只有芋艿、芹菜、辣椒,难得送上来猪肉就大吃一顿红烧肉。到现在我还觉得修路时吃的红烧肉是最好吃的。 修过路以后,我才知道什么叫“吃着碗里的,想着锅里的”。吃大锅饭的特点是,盛第一碗饭是不能盛满,只能大半碗。这样,当你把碗中的大半碗吃完时,锅里还有足够你再盛一大碗的饭,桌上的菜也还有不少,你就可以从容的吃下起码一碗半饭和足够的菜;如果你上来先盛一大碗的话,后面的半碗就可能被别人瓜分掉。那时年轻力壮,不吃饱不行啊。这样的诀窍也是和我要好的老乡教的。

远望曾经用血汗筑就的黎泰公路

11、二上德胜关 第二次上山修路,是以公社为建制的,东风公社的许多知情都在山上会合了。十里山大队有戴建国、俞家华,我们联盟大队有我、小猫,点山大队有王荣根(听说他已经不在了)、朱山林等,老表们都叫我们“上海佬”,我们的任务主要是点炮和清除路面的大石块。上海佬们点炮的待遇还是蛮高的,指挥部规定点炮工每天发香烟一包—牡丹牌或壮丽牌的,当时的价格都在0.52一包呢。为什么呢?他有说法啊:为了保证点炮的成功率。其实也是的,蹩脚的香烟点炮,导火索还没着,烟先灭了。你分配的炮眼没点完,别人的先炸了,来不及点导火索是很危险的。所以,点炮工必须用最好的香烟。 为了得到这每天一包好烟,我们也冒着巨大的危险。在各个炮眼的连接处会有一个叫“安全棚”,所谓“安全棚”就是用树桩搭建好一个可以容纳二人的小坑,在树桩上盖上土,供点炮工临时躲藏的地方。每次点炮,每个人都要数着炮声的次数。一旦出现哑炮,必须等很长时间确认后才可以离开“安全棚”的。我还记得亲眼看见相邻的工地上被抬下山的一个农民,脸上炸得血肉模糊的样子。 有时放炮过后,也有意外的收获。在山上,有一种叫“石鸡”的蛙类,常年生长在石缝里,靠着天上的雨水和虫类为生。但是“石鸡”的味道鲜美无比,(现在江西、福建一带的旅游景点的餐馆还会有人用青蛙来冒充“石鸡”骗游客呢。)一次,收工时,我们在山上炸碎的巨石下看见两个被炸死的“石鸡”,于是成了晚餐时的加菜了。 这次会战就要结束了,全公社在山下的茅店村召开了表彰大会,戴建国被推选为劳动模范。会后,李伟忠也特意从十里山赶来茅店,我们“上海佬”们高高兴兴的到一个叫“吴钓”的山村里买了许多笋干,准备过年带回家。有了这次修路的经历,我们联盟大队的知青和十里山的知青好像更加亲近了。也算是人生经历中的一次生死之交吧。后来,我们每每谈起这次修路的日子,总是那样的回味,那样的忘情。

黎泰公路所处的莲荷峰云海

12、三上德胜关 不知不觉黎泰公路的修建已接近尾声,整条公路要铺路面了,为公路铺撒大量的沙子后就可以接受上级的验收了。山上是没有沙子的,需要人从茅店的河床里把沙子挑上山。我们知青已经是修路的专业户了,每个队抽人,我和小猫必定在名单中。 1970年的5月,我俩再次来到德胜关的茅店。这次没有住工棚,是住在老表家里的阁楼上。 从茅店到山上的公路需要走上几十里的山路,是一个台阶一个台阶的山路,有时石阶的坡度成45度,可以一直向上五华里。肩上挑着两土箕湿漉漉的黄沙,一路上谁也不说话,默默的向山顶爬去。直到山顶把黄沙卸在公路边上,无法偷懒,每人都有立方指标。一路向上,唯一的休息也只是抽一支烟;掐了烟头继续再爬。黄沙的立方在我们每天的爬山不止中一点点堆成,转眼之间被撒在公路上。我们的双肩布满了老茧;我们的双脚布满了血泡。路,在脚下。 黎泰公路就这样在千万个农民和我们知青的手中修成,把北京和福建连接了起来。可惜我一次也没有完整的从黎川坐车到过泰宁。2005年我们回黎川时,京福高速公路已经修成,高速公路从黎川县城和泰宁县城经过。我们当年为之流血流汗的黎泰公路也即将报废,多想到老路上再开车走一次啊! 三次到黎泰公路修路,三个不同的季节。冬天,莲荷峰 上白雪皑皑,满山遍野挂满冰凌;春天,站在山顶,太阳从群山的怀抱里,喷薄而出,红得叫人不能离去;秋天,万山红遍,层林尽染,人在画中沉醉。这也是我一生中唯一的一次和大自然如此长时间的亲密无间。 可是,“江山如此多娇,引无数英雄尽折腰。”在大山以外,人们的不知不觉中,共和国的首脑们正进行着一场更加你死我活的斗争。同时,国家也面对着来自苏联、美国以及台湾的战争压力。

风雪中的黎川日峰山和黎滩河大桥

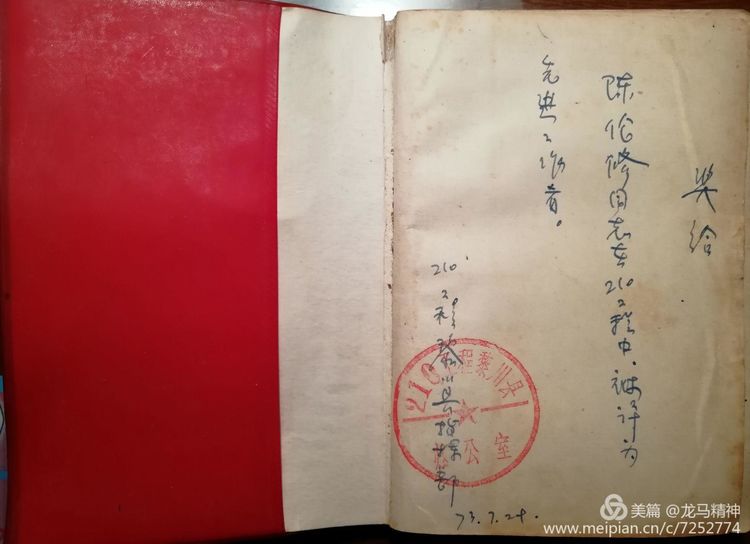

13、210工程 也许在上海知青和黎川知青中间,甚至当地的黎川本地人,知道“210工程”的人并不多,甚至连听都没听说过。我不知道当年为什么取名“210”,大概带有点军事保密意义。自从林彪叛逃后,北京加强了对全国的控制,比较著名的“八大军区司令”的换防就是典型一例。同时也开始了对福建前线的战备设施的修建。继“黎泰公路”以后,一条从北京直通福州的微波电缆开始埋设,并通过黎川境内的部分山区。在当时,微波技术还处于军事运用,属于保密技术,由部队直接派工兵勘查线路和指导民工铺设电缆。县武装部组织各电缆途经公社的青年民工为电缆的埋设挖沟。电缆沟一律顺山势或河流挖二米深,30公分宽。当时已经是5月下旬,天气开始炎热起来,在山上无遮无盖的太阳下,每个青年小伙都要付出艰苦的劳动。从早晨挖到中午,没有武装部长的哨子,一般是不会收工的。一天中午,我终于感到头昏目眩,站在一米多深的电缆壕中不能自己。迷糊中,我看见在身边的壕沟断面上露出的一段樟树根,唯一的自救就是挖开樟树的根部,用鼻子猛烈的嗅取樟树根内散发的樟脑气息。在浓浓的樟脑味刺激下,我渐渐的开始清醒过来。 为了表现出积极向上,我还是面如土色的坚持着。埋设电缆的壕沟在一寸一寸的向前推进,壕沟要从一条小河经过。要在河里挖出两米深的壕沟,谈何容易。我和大家都头顶着烈日,浸泡在齐腰深的河水中,用最原始的工具奋力的挖掘。晚上,我知道我的身体发高烧了。我向卫生队的医生要了“安乃近”片,和着大杯的热水吞服,然后就蒙头大睡起来。也许是因为年轻,第二天居然烧退了。公社武装部毛部长知道我病了,特意让我休息一天,但我还是上工去了。那时,总想在公社的干部面前表现得好些。其实,那时像我这样出身不好的知青表现再好也是徒劳的。一天的劳累之后,仰天躺在铺板上,我心里只有默念着杜甫“三吏三别”中“掘壕不到水,牧马役亦轻”“士卒何草草,筑城潼关道”的诗句了。 后来,随着卫星技术的运用这条军用微波电缆线也开始投入了民用。当我离开黎川那年,在高高的日峰山顶已竖起来微波发射塔,县城里的人开始通过微波塔接收电视信号收看电视了。 日峰山下,一条凝聚着我们血汗的微波电缆至今还静静的躺在二米深的泥土里。

2005年五月所立《青春永驻》石

(右三为原联盟大队党支书黄奕仂) 14、上海知青的黎川第一新娘 一九七0年的五一节,我们一行数人从芦家村里兴冲冲的赶往三十里外的小村庄。 暮春的公路两边山坳上,尽管已被风吹雨打过,但杜鹃花依然吐露着美丽芬芳;刚刚会飞的小鸟,虽然还那么稚嫩,却已比翼双双唱着春天的歌谣。“今天是个好日子,心想的事儿总能成”。同生产队一位插姐的同岁同学闺蜜,今天就要结婚啦! 从上海到黎川来插队第二个年头啊!?怀揣着红纸包裹的“分子钱”,我们踏进了新房。新郎像迎接老朋友似的,又是敬茶又是递烟,“娘家人来了”。 “恭喜恭喜!” “同喜同喜!”。 新娘腼腆中更多的流露着羞涩,毕竟是上海知青的“黎川第一嫁”么。虽然没有婚纱,没有钗戒,但如花似玉的新娘依然光彩照人。 新郎是黎川知名的外科医生,新娘是上海的校花。倒也算是“郎才女貌”了。 新娘的母亲是那种典型的“上海姆妈”。为了女儿的婚事,专门从上海带着崭新的丝绸被面、崭新的被褥、崭新的“子孙桶”、上海的喜糖······来到黎川。上海姆妈为了今天的喜事亲自下厨为大家做了一桌丰盛地道的上海小菜:睁光油亮的红烧肉、扑鼻飘香的糖醋鱼、原汁原味的四喜烤麸······。 新娘同村的上海知青,和我们数人就这样在古朴的黎川老屋里吃起了上海风味的喜酒。 上海姆妈亲自为大家樽酒;新郎新娘换个与大家干杯。按上海的风俗,新娘为客人点烟是必不可少。 “烊伐(养吗?)” “还么(还没)。” “烊伐?” “烊格(养的)。” 新娘手中的火柴被吹灭,重又划燃;划燃了又被吹灭;再吹灭,再划燃。不为嘴上喜烟的滋味,只为了那一阵阵尽情的呼喊。就在这一人问,众人和之间,美好的祝福伴随着呼声应运到来。 “喝完这杯黎川的老酒,再吃点的上海的小菜,人生能有几回醉,不欢又何待,来来来,喝完再说吧!” 一场别具特色的婚嫁派对,就在这黎川的小山村里进行得热火朝天。 新娘前来为我点烟的那一刻,我无法正视眼前的这位已然成为别人新娘的上海姐姐。新娘虽然满脸张显着初嫁的笑容,但我依然从她那双美丽的大眼睛里,看到了新娘子心中的苦涩与忧伤。 黎川的“十月生”酒,香醇而甘烈。其取名也可多重解释:农历十月釀造?喝了酒怀胎十个月便得子?一定是生在十月?酣畅淋漓的行酒与划拳,还是不能遮盖我心头掠过的几分惆怅。(新娘子在我们还在懜懂无知的岁月,也许她的大胖小子就会呱呱坠地了)。 高堂上的喜烛放着红光,烛腊已一点点的将烛台洒满红色的泪珠;老屋前的小溪仍在静静的流,溪水一声声重复着过去的歌谣。 五十年过去了,当年的新娘与黎川的上海知青共同经历上山下乡的潮起潮落。相夫教子的含辛茹苦,小城度日的艰苦卓绝,并未让过早成家的知青新娘倒下。却摧生了黎川县城的一代师表而桃李满园。 在前些年的上海知青的聚会上,重又见到这位知青姐姐时,她那美丽的大眼睛依旧闪烁着当年的青春光芒,气质不凡的出现在过去的知青弟妹面前。 应黎川政协文史办邀请为上海知青撰文,往事依稀,我不得不想起那个一生都难以忘怀的“婚礼”。搁笔之间,昏花的老眼已几经湿润,撒落在纸上的泪仿佛凝成了无数的问号:这一场跨区域的“喜结连理”,到底是灵与肉的水乳交融还是仅仅是年少的同道?到底是智慧的碰撞还是风雨中选择的无奈? 也许有一天, 黎滩河的廊桥会告诉; 日峰山的夕阳会告诉; 会仙峰的杜鹃花会告诉; 古镇的青石路会告诉······。  (未完待续) (责任编辑:日升) |