父亲一直到85岁时,身体还非常好,能吃一小碗红烧肉,能一个人从温州乘火车坐十几个小时到上海;但86岁时,突然一下子衰弱了。望着父亲蹒跚的脚步和稀疏的白发,我不禁想起四十多年前的一件事来。

那是1960年的春天,我10岁,我妹妹7岁。那个年代,物质非常匮乏。每人每月半斤油,肉、鱼都是凭票限额供应,只有在春节时才每人半斤冻蛋。由于缺油水,定量供应的粮食都不够吃。

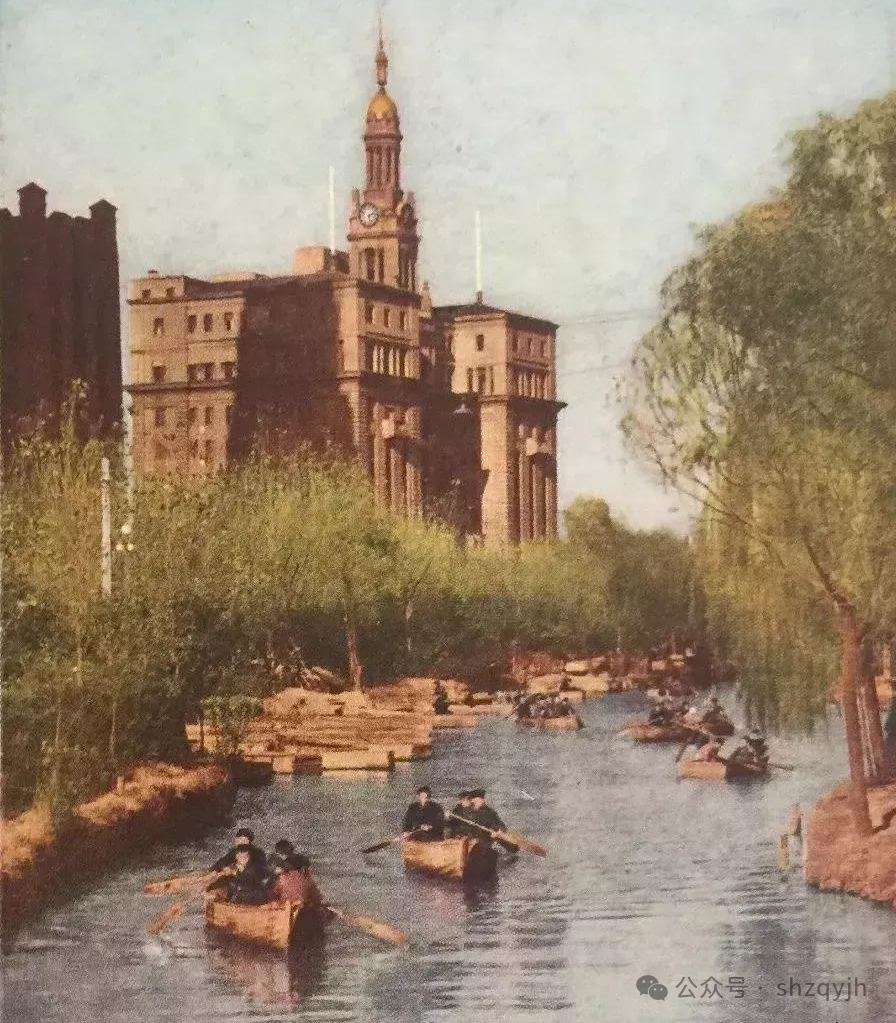

尽管日子过得很清苦,父亲还总是笑呵呵的。少儿不知生活愁,从未尝过富日子的我们不会缠着大人要吃这吃那。但玩是小孩的天性,那时候,人民公园里有划船项目,我非常想去划船。因为我已上学,只能星期天去玩,星期天划船的人很多,我们去了几次都因排队的人太多而无法如愿。

一个星期天的早晨,天下着蒙蒙细雨。母亲起了个大早,从菜场买来两斤猪肺。父亲高兴地说,今天下雨,公园人少,能划上船。父亲带着我和我妹妹,带着去划船、回家吃好菜的愿望出了门。我家住在打浦路瞿溪路口,要走到打浦桥乘17路电车。那时,打浦路边的人行道很简陋,多是土路面,一排碎石作为人行道与马路的分界,间或种着柳树。天下着极细的雨,这丝毫不影响我的心情,相反,我觉得空气是那么清新,刚爆出细芽的柳叶是那么可爱。

清苦的物质生活挡不住人们对“精神欢愉”的追求。尽管是雨天,划船处排队的人依然很多。不过我们还是买到了票,撑着伞,划了一个小时的船。随后,父亲说,我们吃点心去。说是点心,就是水果羹,用藕粉冲的,加几片苹果,甜甜的,酸酸的。在那个年代,对我们小孩子来说是好东西了。

出了人民公园在南京西路的门口,父亲带我们到南京路、石门路口的一家小饮食店。这家店现在还在,已经过了知天命年的我,每次经过那里都要看看,回忆四十多年前发生的事。

出人民公园北门,沿着南京西路到石门路口,这段路很长,又很湿,刚划过船,妹妹叫累,父亲就背着她。快到店门口时,我心急慌忙地窜进店去。小店刚清扫过,所有的方凳都是凳面朝下地放在铺有玻璃板的餐桌上,地面也很湿。我冲到最靠近窗口的一张桌子,急步上前搬凳子,不料脚下一滑,我把一只方凳拉倒在桌上。只听到“啪”一声,桌面玻璃裂成好几块。我一下子楞住了,呆在那里,是否哭,我现在已记不起来了。父亲跨进店门,放下妹妹,看到这一切后,他依然笑嘻嘻地与店员打招呼。一番交涉后,我们开始吃水果羹。父亲看我情绪很不好,就象做报告那样对我讲话。

父亲慢条斯理、抑扬顿挫地说:今天的事呢,大家都有责任。你有责任,你没有站稳;我有责任,没有及时赶进来;妹妹也有责任,不应该到门口还不肯下来;所以呢,你不要难过。

用今天的话来讲,父亲是用“捣浆糊”的方式来调节气氛。但当时我真的以为这块玻璃不是我一个人打碎的,开始平静下来吃点心。

吃完点心要回家了,我发觉一个中年男店员随我们一起走。这时,父亲才告诉我,这块玻璃值10元钱,他身边没带那么多钱,这位店员是随我们回去取钱的。父亲身上只有几元钱了,这很正常,因为一小时的划船票只需4角钱,而一碗水果羹才1角钱;我心里很难过,因为父亲每月工资84元,全家就靠此过活。

看到我总是低着头,那位店员不停地逗我说话。一会儿问我今天划船是否开心,一会儿问我读书成绩好不好。毕竟是10岁的小孩子,我很快就没有了心理负担,和这位好心的陌生人聊天。

雨似乎已经停了,也似乎还漂浮着许多水滴,空气非常清新,路边的柳树似乎又爆出许多新芽。我想起了母亲正在家里烧好吃的菜,一种“今天过得真开心”的感觉充溢我的全身。只是长大以后,我才逐步体会到,在那个清苦的年代,为了维护一个小男孩好不容易得到的好心情,父亲以及那位好心的店员是多么的用心良苦。

父亲过世两年,谨以此文纪念他老人家。

写于2004年4月

(知青研究会责任编辑:林嗣丰)

(转载 责任编辑 晓歌)