|

中国的成立使许多海外的华人科学家和留学生们受到极大的鼓舞,迅速掀起了归国热潮。回国以后,他们大都成为各方面的学术带头人和科研骨干,为发展新中国的科技事业立下了不可磨灭的功绩。钱三强在1982年10月接受记者采访时说:“只有在新中国建立以后,在中国共产党的领导下,我们的科学工作成为国家的一项事业,作为整个共产主义实践的一部分,才使科学的全面发展成为现实,才有今天这许多科学成就。”

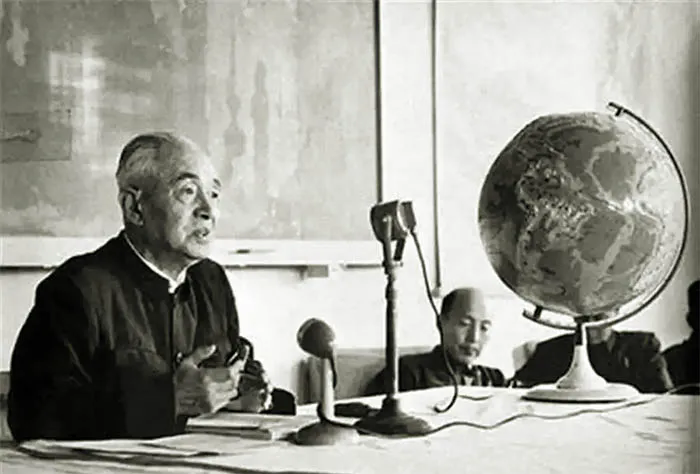

◆1978年3月18日,中共中央召开全国科学大会,邓小平在开幕式讲话中指出四个现代化的关键是科学技术现代化,动员全国人民向科学技术现代化进军。

邓小平在1992年南方讲话中说道:“我要感谢科技工作者为国家作出的贡献和争得的荣誉。大家要记住那个年代,钱学森、李四光、钱三强那一批老科学家,在那么困难的条件下,把两弹一星和好多高科技搞起来。” “国家杰出贡献科学家”钱学森

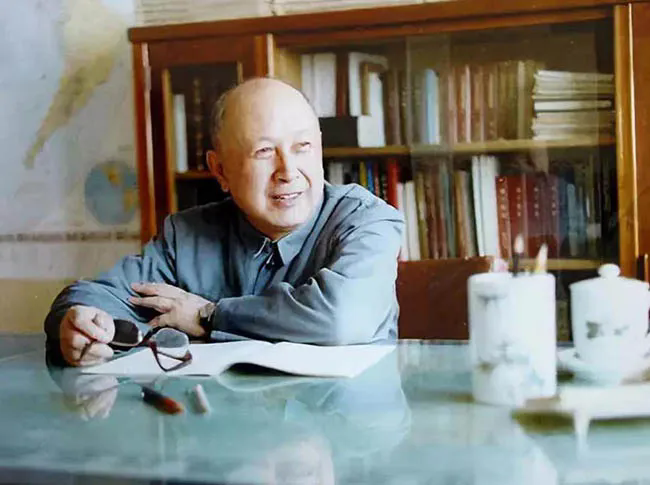

◆钱学森

1955年10月8日,钱学森一家历经曲折,终于回到祖国。1956年10月8日,我国第一个导弹研究机构──国防部第五研究院在北京召开成立大会。首任院长钱学森进行了简短的任职讲话后,就在主席台上摆起一块黑板,给大家讲起了导弹技术的基本知识。全部科技人员就是从有关部门抽调的30多名科技专家和当年刚分配来的100多名大学生,他们对导弹基本上是一无所知。钱学森“手把手着教”。由于高度保密的需要,钱学森当时的公开身份是中国科学院力学研究所所长。 1957年9月7日,聂荣臻副总理率代表团赴苏联谈判关于苏联帮助中国发展原子弹和导弹的协议。在飞机上聂荣臻和钱学森畅谈发展导弹的前景。聂荣臻希望能够只用5年成功,钱学森当即表示可能用不了5年。聂荣臻兴奋地说:“如果这样,那就是世界的一个奇迹了!”钱学森说:“我有个预感,因为,我们的制度能使科研力量高度集中,意志高度统一,这比自由化的美国更适合搞这种工程。” 根据中苏双方签订的“国防新技术协定”,苏联政府决定于1957年年底前,向中国政府提供两枚P-1模型导弹进行教学和科研使用。这实际上是已经退役的装备。由此可以说明,先进的科学技术,特别是先进的武器装备,依靠外援毕竟是有限的,必须自力更生。聂荣臻和钱学森共同确定了中国导弹的研制工作实行“三步走”的方针:先仿制,后改进,再自行设计。在1958年的“大跃进”热潮中,作为党外人士的钱学森,拒绝搞“自行设计射程达数千公里的导弹”之类的东西,而是掀起了全面仿制的热潮。后来的实践证明:这种仿制练兵、循序前进的正确方针,体现了社会主义制度的优越性:不仅保证和促进了仿制工作的顺利进行,而且带动了一大批新兴学科,推动了国内材料和元件等科研事业的发展。 1958年10月16日,中科院力学研究所党支部召开大会,讨论通过了钱学森入党申请。就在同一天,国防科委宣告成立。国防科委成立后抓的第一项任务,就是将五院仿制P-2导弹工程正式立项,并将工程代号取名为“1059”。在仿制“1059”的同时,地空、岸舰等常规导弹型号的仿制工作也开展起来,钱学森都要兼顾。同时,在钱学森领导下,与仿制P-2导弹同时起步的还有探空火箭的研制,这项工作主要在中国科学院进行。  1960年3月,为使钱学森能集中精力搞业务,钱学森改任五院副院长。1960年10月,五院党委专门作出决定:“凡是科学技术上的事,只能由科技人员定,其他人不能干预。”就在这段时间,苏联政府撤走全部专家。但是,由于党中央早已有所准备,又因为有钱学森这样的科技主帅,“1059”于1960年11月5日发射成功。12月6日和12月16日,又成功发射了第二枚、第三枚“1059”地地导弹,都达到了预期的试验目的。“1059”地地导弹,后来被命名为“东风一号”,列入“东风”导弹系列。 1964年10月16日中国第一颗原子弹爆炸成功,震惊世界。美、苏领导人在失望之余,又寄希望于“中国人有弹无枪”。意思是,中国把原子弹研制出来了,但没有运载工具,距离用于实战的导弹核武器的路还相当远。美国从第一颗原子弹爆炸成功到第一枚导弹核武器出现,经历了13年。而由钱学森抓总的中国首次“两弹”结合(导弹核武器)试验,只用了2年时间,在1966年10月27日发射成功。速度之快又一次震惊世界,意味着中国终于跻身世界核大国行列,改变了世界的战略格局。 钱学森于2009年10月31日去世。在11月6日举行追悼会当天,新华社发表了相当于悼词的《钱学森生平》,用11个“第一”概括了钱学森对中国航天和国防科技事业作出的卓越贡献。其中包括作为技术总负责人的“导弹核武器”、领导设计制造的“核潜艇”、牵头组织实施的“人造地球卫星”、参与组织领导的“洲际火箭”和指挥成功的“返回式遥感人造地球卫星”。 1991年10月14日,国务院、中央军委联合颁布一项命令,授予钱学森共和国历史上唯一的“国家杰出贡献科学家”荣誉称号。

◆1991年,钱学森与朱光亚合影。

在美国的20年间,钱学森逐步接触了马克思主义理论。他阅读过《资本论》《反杜林论》等马克思主义著作,并参加了加州理工学院一些师生自发组织的马列主义学习小组。回国不久,钱学森在中科院作报告时说:“我在美国从事科研工作20年,从科研工作中不断积累和认真总结的经验和科研方法,自感是行之有效的一套方法。回国后,学习了有关辩证唯物论和历史唯物论方面的著作以及毛泽东的《实践论》和《矛盾论》,才恍然大悟,感到自己总结出来的那套科研方法,在马克思、恩格斯和毛泽东的著作中都已阐述得很清楚了。”2021年12月11日是钱学森110周年诞辰。人民资讯发表的《走近钱学森——不只是两弹一星元勋》指出:钱学森在美国开始研究的系统工程,晚年到了成熟阶段。“事实证明,系统工程对新中国的建设起着重要的作用。从三峡大坝、西气东输、南水北调,到奥运工程建设等,无一不是系统工程,需要以系统工程的科学方法加以统筹和管理。”“纵览钱学森先生的一生,他无疑,是一位塑造时代的巨人。” 我国原子能科学事业卓越的开拓者和奠基人钱三强

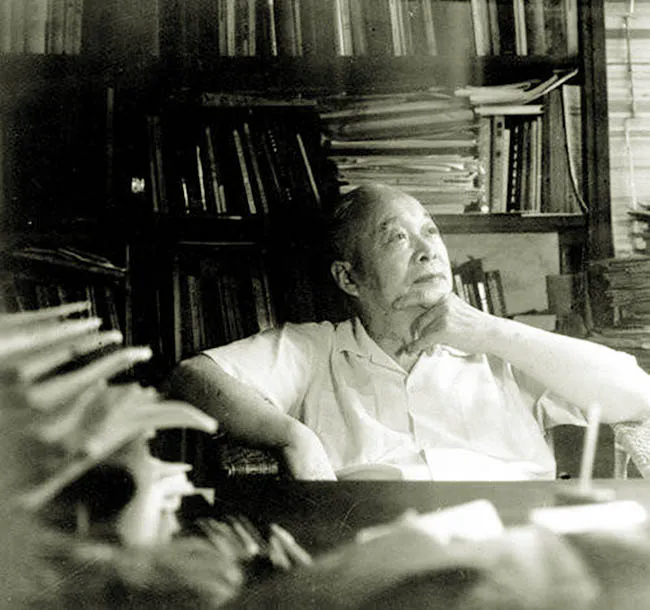

◆钱三强

2020年1月15日,在北京召开的纪念核工业创建65周年座谈会表彰了71位功勋人物,分为特别上榜的14人和上榜的57人。在特别上榜人物中,有中核集团前身的第二机械工业部的两位部长宋任穷、刘杰和副部长钱三强。对钱三强的定位是:“我国原子能科学事业卓越的开拓者和奠基人”。 钱三强1948年从法国回国任清华大学物理系教授;1950年担任中国科学院近代物理研究所副所长;1951年任所长;1956年担任第三机械工业部副部长(1958年2月改为第二机械工业部即“二机部”);1978年被任命为中国科学院党组成员和副院长;1978年至1982年兼任浙江大学校长。1992年病逝于北京。1999年9月,被国家追授“两弹一星”功勋奖章。 钱三强在法国留学时就靠近党组织,回国后他的入党愿望日益迫切。他曾随中国科学院院长郭沫若多次出国。郭沫若对党对人民事业的忠诚使他终生难忘。郭沫若去世后,钱三强撰文深情回忆:“1954年1月26日,我被光荣地批准入党了。第二天我将消息告诉了郭老,他听了非常高兴。”“1955年初,党中央决定开展原子能工作,因为任务需要,我的工作重点逐渐转到了第二机械工业部方面。郭院长十分关心原子能事业的发展,经常询问情况,提醒应该注意的问题。很自然,无论在我取得成绩或遇到挫折的时候,我总是想到了郭院长,郭院长也总是及时给以指点和鼓励。” 钱三强在入党《申请转正报告》中写道:“为了使得我国的科学从落后的状态快步的赶上我们的需要,我们必须要加强党的领导。”事实证明,钱三强的热情积极的工作,在党的领导和科学家之间架起很好的桥梁,使许多科学家及大批青年的创新精神得到发挥,直到取得集体的胜利。彭桓武在《送别钱三强》中写的:“忠心遵照党领导,服务竭诚终此生”,可以说是钱三强回国后工作的真实写照。当时中科院党组书记张劲夫曾坦言,钱三强的弱点是有书生气,但“书生气比官僚气要好得多!”那段时间钱三强的毅力和组织能力,应该说是真的了不起。他把能够网罗的人才都团聚在爆炸第一颗原子弹和氢弹的事业上,包括钱三强的老师吴有训。1956年11月16日,国家设立组织领导中国原子能事业的建设和发展工作的第三机械工业部,部长由宋任穷上将担任,钱三强被任命为5名副部长之一。很长一段时间里,钱三强办公室的日历台,要么好些日子不见翻动,要么密密麻麻记满要办事项,或者参加二机部的会,或者向领导人汇报,或者到“娘家”科学院点将搬兵,或者出差各地组织技术攻关,他还成为莫斯科的常客……。这一切,都是为了顺利实现毛泽东十分想要而不能没有的原子弹和氢弹。 1958年8月,钱三强推荐邓稼先调入二机部,得到二机部和中科院领导的同意。邓稼先后来果然成为了我国核武器研制与发展的主要组织者和领导者。由此可见,钱三强在知人善任方面的确有过人之处。张劲夫在回忆文章中强调指出:“我国研制原子弹和氢弹,三强起了重要作用,功不可没。”“有人总认为三强自己没参加具体的研究工作,我却认为,如果没有他做学术组织工作,如果不是他十分内行地及早提出这些方案与课题,那么你怎么赶上和超过别人。”中国从原子弹研制成功到氢弹研制成功的时间在几个核大国之中是短的。这和党中央的提早决策分不开,钱三强起到了重要作用。1960年代初,聂荣臻提出科研工作像下象棋,要看三步棋。接替宋任穷担任二机部部长的刘杰找到钱三强商量如何部署第二步棋,钱三强根据毛泽东倡导的“预则立,不预则废”,建议开展氢弹的预先研究。于敏是1951年在北大毕业后不久,被钱三强调到中科院近代物理研究所的。于敏很快成为所里核物理方面的学术带头人并在1955年被授予“全国青年社会主义建设积极分子”的称号。在二机部确定启动氢弹预先研究项目后,知人善任的钱三强立刻将于敏调入并委以重任。于敏不负众望,在氢弹原理突破中起到了关键作用。于敏继1999年9月荣获“两弹一星”勋章后,又在2019年9月荣获“共和国勋章”。

◆钱三强

钱三强在1990年所作的《神秘而诱人的路程》一文中写道:“我们中国的原子核科学家,在这方面应该说一直是幸运的。国家最高层不但有果断的决策,实行决策的条件、措施也都在周总理的运筹之中。”1962年11月,党中央成立加强原子能工业生产、建设和核武器研究、试验工作的领导的中央专委会。周恩来任专委会主任。专委会成员为各有关部委的负责人。像钱三强这样的科学家,有时作为汇报人参加有关会议,有时列席会议。每一次会议的内容都是高度保密的。1964年9月,钱三强列席了会议。但会议并没有确定第一次原子弹爆炸试验的具体时间。作为专委会委员的刘杰,在参加稍后周恩来召集的会议上,知道了经毛泽东批准的具体时间。鉴于当时国内外的复杂形势,周恩来一再要求与会者务必严守机密。刘杰遵照周恩来“你们知道这项任务的人不要太多了”的指示,没有向其他几位副部长透露口风。直到10月16日下午将近起爆时间时,刘杰才准备告诉几位副部长。恰在此时,钱三强来到刘杰的办公室。刘杰说:“三强同志,时间定了,今天下午3点钟爆炸。”钱三强听了很激动,顿时热泪盈眶。值得一提的是,从1958年到1964年,钱三强主要因书生气而发表的几次言论,在二机部党内受到批评。最后一次是在第一颗原子弹爆炸前些天。10月18日,根据二机部党组的决定,派钱三强去农村搞“四清”。据现有的资料,没有钱三强本人对这件事的看法。在2023年5月出版的《钱三强往来书信集注》一书中,1983年1月18日钱三强给他儿子的信里说“我们经常回忆的五六十年代的黄金时代……。”1977年以后,他多次率科学代表团出访欧美国家。1981年10月27日,他在致国家科委副主任武衡的信中写道:“过去我曾向你和其他同志都提到过,世界各国对我国三十年来的重大成就差不多都一致认为①原子弹、氢弹②导弹、卫星③石油地质(指大庆油田)④胰岛素全人工合成是比较突出的。”从这些出自于钱三强内心的话语中,可以感受到他始终以党和人民的事业为荣的光明心态。1979年4月,作为兼任校长的钱三强第一次与浙江大学师生见面时,就向他们提出,必须旗帜鲜明地坚持四项基本原则;坚持又红又专的方向;提倡和发扬艰苦奋斗的精神;继承和发扬“求是”精神,培养和鼓励“创新”精神等。 1982年10月24日,钱三强接受《人民日报》记者就颁发自然科学奖之事的专访。钱三强如数家珍地把新中国成立以后取得的科技成果和主要参与人员一一作了详细的介绍,但只字没有提到他自己。他最后满怀信心地说道:“有党的领导,有优越的社会主义制度,沿着我们自己开辟的道路走下去,再过20年,十二大提出的战略目标一定能实现。” 李四光:中国科技界的一面光辉的旗帜

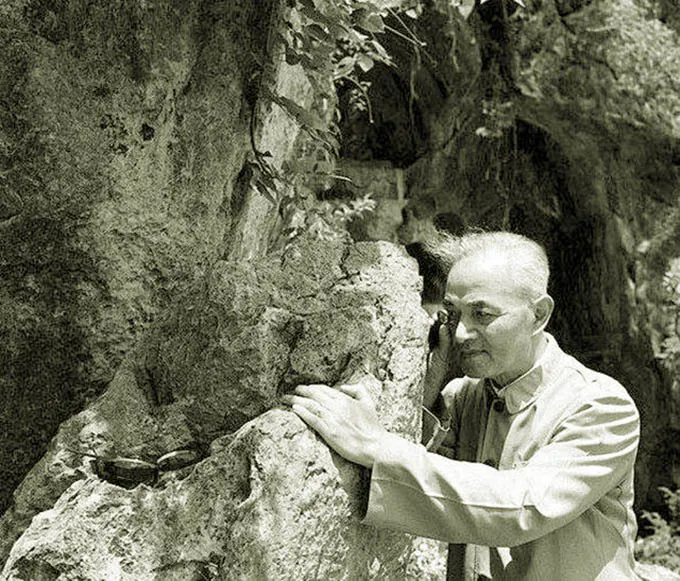

◆李四光

李四光1889年出生在湖北省黄冈县,先后于1904年赴日本和1913年赴英国留学。在英国伯明翰大学期间先后攻读采矿专业和地质专业,走上了科学救国之路。1948年4月,为了躲避国民党的纠缠,李四光带着夫人许淑彬一起离开上海,去英国参加第十八届国际地质学会。1949年9月21日,中国人民政治协商会议在北京隆重开幕,李四光当选为政协委员。10月19日,中央人民政府委员会任命李四光为中科院副院长。12月25日,李四光夫妇冲破国民党的重重阻挠,在意大利热那亚秘密登船回国,几经辗转,于1950年5月6日才到达北京。 1950年8月25日,李四光被任命为中国地质工作计划指导委员会主任委员。在当年12月的中国地质学会第26届年会上,李四光致题为《在毛泽东旗帜下的中国地质工作者》的开幕词并作题为《受了歪曲的亚洲大陆》的学术演讲。1951年7月1日,他在出席中国共产党诞生30周年的庆祝大会上,以全国科联主席身份发表献词,说道:“为什么从辛亥以来,中国人民要求革命,几次达到高潮,而终归失败?为什么在毛主席领导下,我们才有今日?”答案就是“把马列主义与中国的实际结合起来”。1952年8月,李四光被任命为地质部部长。 石油是工业的血液。1953年12月,毛泽东、周恩来等中央领导人把李四光请到中南海,征询他对我国石油资源的看法。李四光陈述了他不同意西方“中国贫油”论调的理由,深信我国的天然石油资源的蕴藏量应当是丰富的,关键是要抓紧做地质勘探工作。毛泽东、周恩来等中央领导人都很支持李四光的研究结论。1955年1月20日,地质部召开第一次全国石油普查工作会议。会后,地质部组成5个石油普查大队。6月,又决定组织松辽平原踏勘组。地质部松辽石油普查大队经过1956年、1957年两年的地质、钻探和物探工作,肯定了松辽盆地是很有希望的含油盆地。这时,1955年成立的石油工业部的队伍也开进松辽平原。从此两支兄弟队伍,同心协力,并肩战斗,终于迎来了1960年大庆油田大会战。 1954年2月,李四光在第一届中国地质学会会员代表大会上传达党中央的指示时说:“目前最需要的是‘油’和‘铀’两种矿。”当时中国急需铀金属用于研制核武器,以打破美国的核讹诈。同年4月,李四光在他担任主任的地质部普查委员会内设立了第二办公室,专门负责铀矿资源的普查勘探工作。到1960年代初,勘察队根据李四光提出的“地质构造与辐射勘测相结合”的思路,找到了一批国家急需的铀矿资源,为我国第一颗原子弹试验作出了重要贡献。

◆李四光

李四光回国后一直希望加入中国共产党,但又觉得自己还不够格。但他拥护党的领导是坚定不移的。1957年在杭州治病疗养期间,针对科技人员中极少数人怀疑共产党是否能领导科技工作的现象,对新华社记者发表了谈话《党能领导科学工作的谈话》。1958年10月18日,李四光申请入党,同年12月被批准为预备党员,1960年6月转为正式党员。 毛泽东、周恩来高度评价李四光的工作,称赞他是中国科技界的一面光辉的旗帜。1964年12月20日,三届人大开幕前一天,毛泽东单独和李四光谈话,用风趣的口吻表扬了李四光对石油工业的重大贡献。三届人大开幕当天,周恩来在政府工作报告中指出:“大庆油田是根据我国地质专家独创的石油地质理论进行勘探而发现的。”李四光的晚年,工作十分繁忙:既有矿产资源的勘探,又有地震灾害预报的研究,还有地暖的开发利用等等。但进一步发现新油田的努力并未停步。1969年3月5日和11日,他分别同地质部和石油工业部领导谈开发石油的10年规划问题。他去世后的几十年来石油普查勘探工作的一些新突破,证明了李四光指出的新华夏系第一沉降带石油开发的广阔前景。 1982年,“大庆油田发现过程中的地球科学”获得国家自然科学一等奖,完成人为来自地质部的李四光、黄汲清、谢家荣等9位专家,还有来自石油部和中国科学院的14位专家,总共23位。2020年9月11日,习近平在科学家座谈会上讲话时赞扬李四光、钱学森、钱三强、邓稼先等一大批老一辈科学家是爱国科学家的典范。2023年6月29日,英国伯明翰大学举行仪式,为李四光纪念牌匾揭幕,以纪念这位曾在该校求学的中国校友“在中国地质和自然资源领域的开拓性研究”。 责任编辑:日升 (责任编辑:日升) |