|

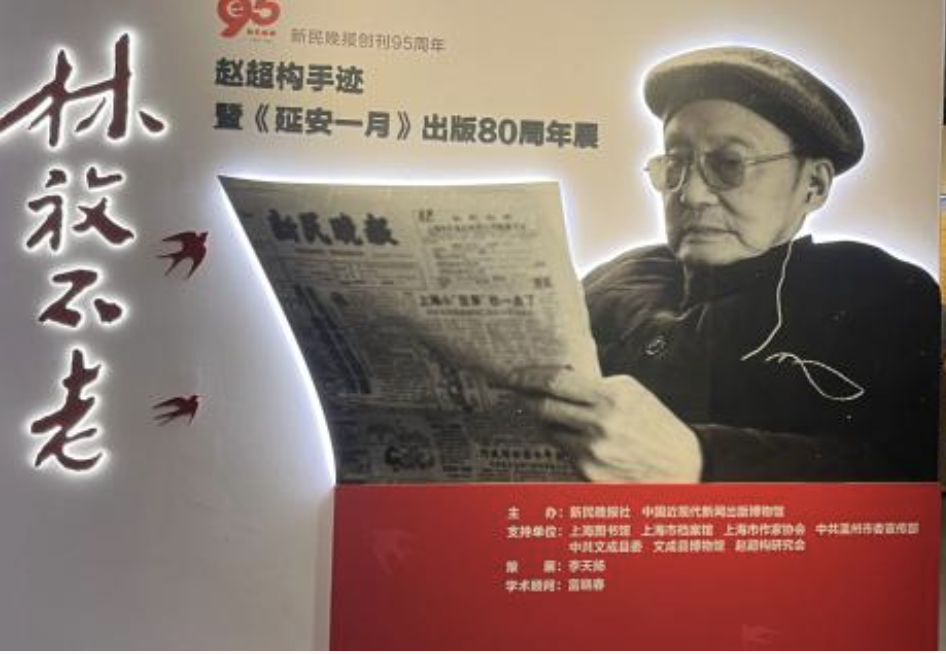

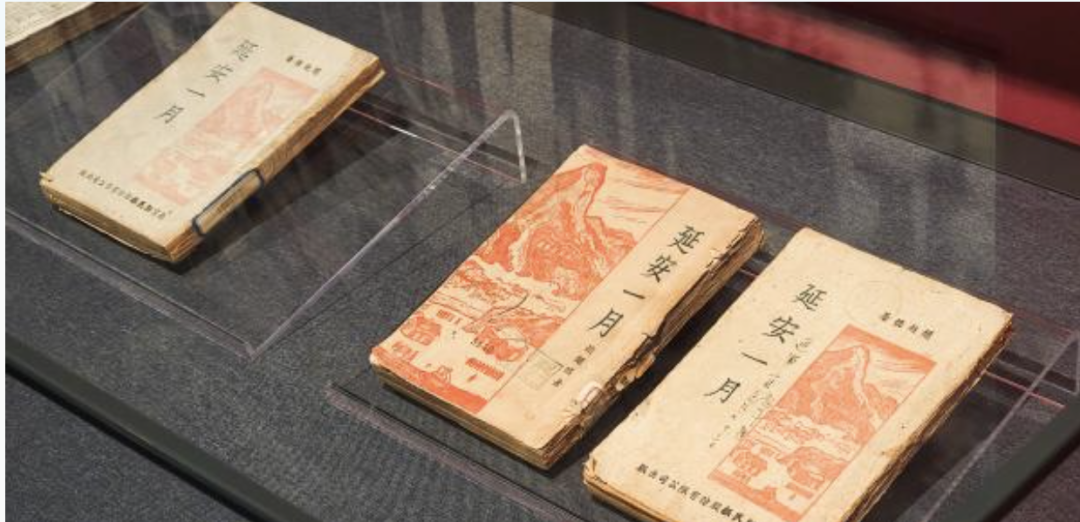

引子 如今,在饭后看一张报纸已经是件遥远和美好的回忆,但在30年前,甚至10多年前,看《新民晚报》报纸,就是上海人日常生活中的标配——夜饭吃饱,看《新民晚报》。 当时,《新民晚报》的当家人就是赵超构,笔名林放,他的《未晚谈》以世象、社会批评为主体,视点笔触所及,宏观宇宙之大,微观苍蝇之末,围绕群众关心的热点话题发表一家之言,文笔精深老辣,所涉题材也非常广泛,深受读者喜欢。 而我就是和这位德高望重的名人是邻居。  01可爱的小老头 我们都住哈尔滨路的瑞康里,他家是92号,我家是94号,称赵超构为伯伯的。 小时候就知道他在报馆里上班,经常看到每天早上有一辆浅绿色小车停在海伦路的弄堂口。 上世纪五六十年代,有资格乘小车的人是凤毛麟角,这当然与他在《新民晚报》担任社长的职务有关。而到晚上下班时,却不见小车的踪影。常常是看到他穿着蓝色的中山装,脚蹬一双圆口布鞋,从当时位于圆明园路的报社一路走回家。 如果哪天,他会头戴一顶有着“小辫子”的法兰绒帽子,身着哔叽中山服,脚下皮鞋锃亮出门,不消说,赵伯伯肯定是接待外宾或出席重要会议了,这是当年艺术家们常戴的标志性的装饰物。 在日常生活中,赵伯伯就是一位平易近人邻居。每到酷热的夏夜,赵伯伯喜欢在家的后门口放一方凳,上面放着茶杯和香烟,他和许多邻居一样纳凉,穿着汗背心,摇着蒲扇。如果天奇热,他就和弄堂里的男人们一样赤着膊,悠然自得摇着蒲扇在小竹椅上喝茶抽烟聊天。 那时,孩子们最钟情的是玩“香烟壳子”游戏。多数情况下,赵伯伯和左邻右舍喝茶聊天时,我们一双双小眼睛紧巴巴盯着方凳上的香烟,这当儿,大人们总是很善解人意地将香烟取出放在方凳上,瞬间,那方凳上的香烟壳就成了我们的战利品。我们一哄而上,欢天喜地到弄堂当中开始了飞香烟壳子的游戏。 至今难忘的是,我当时个子小,他的牡丹烟壳子总是被大哥哥们捷足先登,他会悄悄地开“后门”,通过父亲将烟壳转移到我的手上,如此待遇当然让我欢天喜地。 俯瞰瑞康里  02、赵伯伯和我父亲是“酒友” 赵伯伯喜欢喝绍兴酒,夏天的傍晚,总能见到他拎着酒瓶到我父亲当时供职的油粮店拷老酒,脚下趿一副木拖板,拎着拷好的酒和买的“兰花豆腐干”,在木拖板“的的笃笃”声中悠然回家。 赵伯伯喝了酒,父亲也下班回到了家,他就招呼下班的父亲到他家后门抽烟小坐,一起交流喝老酒的“体会”,他认为,喝酒与卖酒的是“酒友”。 父亲是浙江绍兴人,打小从家乡到上海打拼几十年,干的就是酒的工作,按照当下说法是品酒的资深专家并不为过。在周遭居民区极有名声,人称“酒司令”。 因为和赵伯伯一样都好绍兴酒这一口,因此赵伯伯总喜欢和我父亲在家门口聊聊酒的话题。有时,也有些好这一口的左邻右舍都会加入交流的队伍,队伍里,如果父亲是“酒司令”,那赵伯伯是“酒神仙”,几口酒下肚,妙笔生花。 有时,赵伯伯下班看见我和小伙伴在弄堂里玩耍,总要问:你的爸爸呢?他的这句带有温州普通话的口头禅成了我们小伙伴经常相互打趣的“段子”:你的爸爸呢? 有时,赵伯伯在弄堂里碰到我们在背后学他“你的爸爸呢”这句话,他会指着我们的鼻尖道:小鬼头,你们胆子大哦,在学我讲的话,我告诉你们妈妈去。吓得我们撒开小腿,飞也似地逃去。 03 毛泽东接见赵超构七次 当年,赵超构作为国统区重庆《新民报》的记者,1944年有幸随中外记者团赴延安采访。这是他第一次接触毛泽东及其领导下的解放区。 他采写的记述解放区军民生活的《延安一月》,不仅在当时在重庆报刊连载时引起轰动,而且传诵至今,被誉为中国人写的《西行漫记》令读者争相捧读而洛阳纸贵。 《延安一月》初版本及再版本、三版本首次聚齐展出.  赵超构的文字,让国统区的民众第一次从他呈现的“画面感”里,见识了中共领袖朴实的风采。《延安一月》出版后,重庆《新华日报》自购2000 册送往延安,引起很大反响。毛泽东评价说,能在重庆这个地方发表这样的文章,作者的胆识是可贵的。 1945年抗战胜利后的8月28日,毛主席到重庆谈判,赵超构受到过毛泽东和周恩来的接见。在重庆郊外十八集团军办事处,毛泽东又单独会见了赵超构,晤谈甚欢的谈话从上午九时直至晚饭以后。因为,两人都好吸烟,香烟抽的不少,满满的一烟灰缸。 据有关资料显示和赵超构子女的回忆,临别时毛主席送赵超构出门还说了一句:赵先生你是个自由主义者,当时,赵超构还自鸣得意,还不知道这是毛泽东对他善意的批评。 1957年,毛泽东在上海约见赵超构,当时,形势风云突变急转直下的形势让赵超构心情一直坐立不安。尽管之前,毛泽东在中南海游泳池接见过赵超构,让他绷紧的心松弛了少许,但回到沪上不久,却遭到市委负责人会上指名道姓的批评,又让他忐忑起来。 可这次一见面,毛泽东却当着市委领导和文化界人士的面风趣地招呼道:“宋高宗的哥哥来了!”屋里的人听了都笑了起来。原来,宋高宗的名字叫赵构,赵伯伯的名字叫做赵超构,超过了赵构,所以毛主席开了一个玩笑称他为宋高宗的哥哥。 其实,赵超构和毛泽东的交往除了在父母和左邻右舍的嘴里略知一二外,儿时的我们,在他家的客堂间也是“亲眼目睹”的。 当时赵家姆妈是居委里的小组长,每逢发放粮票、布票、油票和肉票时,我们都会尾随大人去他家的客堂间去轧闹猛,墙壁上挂有郭沫若、赵朴初、唐云等名人字画,但给我们留下深刻印象的是一幅赵伯伯赴京参加重要会议和毛泽东、刘少奇、朱德、周恩来等国家领导人的集体合影照。当时领导人形象只是在电影纪录片里看到,现在近距离接触让我们当然啧啧称奇了。 04 不薄新朋爱旧友 上世纪八十年代中期的一个晚上,我受浙江白话词家许白凤先生委托,将许先生新作《亭桥词》和一封便函转交赵伯伯。客堂间里,赵伯母腿脚不好,坐在轮椅上,赵伯伯则在藤椅上,一家人正围坐在14寸黑白电视机前观赏呢。  聊了半个多小时,我怕打扰他们一家看电视和休息,便欲起身告辞,可赵伯伯和他的子女执意要留我多聊聊,还说老邻居,你难般来一次,多坐一会儿。 赵伯伯问我:“看过振甫先生文章没有?”我告诉他:“我还剪贴了呢。”赵伯伯表扬了我的学习方法。尔后,赵伯伯问我供职的单位居民有多少,订《新民晚报》多不多?邮局或报摊上能买到吗?我答说:当时我们的员工和居民基本上是上海人,喜欢看晚报。尤其是晚报复刊那天非常轰动,大家早早赶到邮局等候着,队伍排的很长很长。 赵伯伯听后,满意地笑了。他动情地说:“《新民晚报》都是读者自掏腰包的,说明大家对晚报的厚爱啊!”接着,赵伯伯又问起读者对晚报各栏目反映如何,由于我平时并未留心这方面情况,所以谈不到点子上。只记得自己说了秦绿枝先生的文章,认为他写的很轻松有幽默感等。 随后,赵伯伯又问起读者对《未晚谈》专栏的感受。也许是那天我太高兴了,无知无畏的我信口说,大家很喜欢,我也挺喜欢,但说句心里话,您写的文章太短了点。”谁知,赵伯伯非但不怪我无知,还宽厚地笑了。 他抽着烟,幽默地用温州普通话说:“我这个人长篇大论不会写,所以只能写写‘豆腐干’文章。其实你关心一下就知道了。第五版里有关市场信息的‘豆腐干’也很多,那是喜欢淘淘便宜货的读者最要看的,他们是连一个字也不放过的。”他这话,让一屋子的人都笑了。 赵伯伯意犹未尽,扳起手指,如数家珍地报出一长串栏目名来,征求我的意见和看法。可我当时仅停留在“看过、翻过”的档次,要我说长道短太为难了。大概是赵伯伯看出了我的窘态,便转了话题。 过去,我只认为赵伯伯和邻居们嘎三胡和这次与我夜谈仅是邻居间的“谈家常”。现在回想起来,其实赵伯伯是作为一个老报人、一个有心人,抓住和每个人聊天的机会来捕捉各类信息和社情民意。现在想来,他在《未晚谈》文章之所以接地气有烟火味,题材如此广泛,品种如此“丰富”,肯定与他老新闻工作者的敏锐息息相关,原来大师就是这样炼成的! 尾声 也许是名人效应的缘故,赵超构先生呈现在读者和公众的印象一直是一个“高大上”的,其实,在我们左邻右舍的眼中他是“的的刮刮的”凡人“。他并不“高”,个子一米七不到,说“大”并不魁伟;说是“上”,其实是邻居间嘎讪胡的普通一员。 诚如他的子女在我们老邻居聚会时对父亲赵超构评价:父亲搞了几十年新闻工作,在社会上有点影响和名气不假,但在日常生活里,他是一个极普通的老百姓。 作为与赵伯伯的邻居,我是深有体会的:孟母三迁,则为选个好邻居。而我生而有幸,与“林放”为邻,滋生了我从小爱看书、读报、写作,成为了一名上海作家。 (晓歌 编辑) (责任编辑:晓歌) |