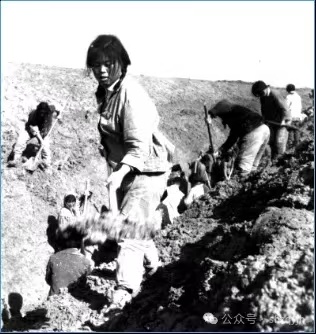

哪知农场一呆就是九年,成为上海知青第一批来,最后一位大返城者。顶着“可教育好的子女”名分,她埋头苦干,砥砺前行,曾給自己下令“活着干,死了算”。期间,不知承受了多少委屈,经历了太多的磨难。好在天道酬勤,群众和组织认可这个上海姑娘,两次推荐她上大学,两次代表农场出席省知识青年积代会。在知青眼里她永远是知青办主任,知青姐姐。 给自己下令:“活着干,死了算” 施继建:1970年你从上海初到安徽生产建设兵团五团独立排情景怎样的? 张惠臣:我们到五团第一天,汽车把我们12个女知青拉到一排泥土墙草房前下车,门被我们矶矶歪歪地推开了,一股刺鼻难闻的味道扑鼻而来,我们用手捂住鼻,只看到昏暗的灯光下并排放着12张麻秸杆邦的床,四周没有窗,抬头看屋顶还能看到星星点点的亮光。我们前脚还没进后脚就退了出来,谁也不原意把行李放进屋里。外面的老职工不知谁捣鼓了一句:“这不是牛棚吗,前二天还关着牛呢”!我们才恍然大悟,那刺鼻的气味来自农药“六六”粉。那天晚上我们就坐在门口打谷场上的石碾子上,哭一阵,唱一阵,用这种方式来发泄。 第二天吃忆苦饭,山芋叶子山芋藤加米糠乌黑的一大锅,咽也咽不下。 独立排在兵团组建前是科研站,有好几个农专毕业生,还有一个小型气象站。说是独立排,其实是一个规模比较小的农业连队,下设三个排,习惯上大家还是叫它科研站。 施继建:那你们科研站知青一共多少人? 张惠臣:1970年69届我们一个学校去了29人,不久周干事带来15人。1971年70届又来了34个。1975年,1976年相继又来了亳州知青10个和蚌埠知青47个。前后百十来个。 我们站人员结构上机关、工付连、机械连和学校等家属分布在我们连比较多。所以我们科研站九个班其中六个班是女同志,像个娘子军连。 施继建:你在独立排干了几年后担任连队副指导员的? 张惠臣:1972年一起下放来的端木来娣上大学后我就接上来。1973年10月入的党,1974年2月屈海群团长宣布我当了科研站副指导员。那时团党委注重培养知青干部,因女知青多,所以当时各连都配齐了知青女干部。  施继建:副指导员在连队干哪些事情? 张惠臣:兼妇女主任。我连妇女多,女知青多,插秧季节女同志来例假不好意思同男干部说,只能硬着头皮下水,不少人落下妇科病。我自己就是例子,经常例假下水田得了妇科病,大半年没来例假。医生说是闭经,给了药,打了针,一下子来了例假,经血冲的人站都站不起来,好痛苦。我们当了妇女干部,就尽量不让她们下水田,安排其他工作。那时农场生四五个孩子不作为奇,动员多生夫妇去卫生队做绝育手术,党员干部带头,马车一车一车拉去,声势蛮浩大的。 第二、三块工作是团支部工作和连队的政治学习。第四块工作就是带领大家干活。插秧割稻田间管理,还有那冬季挖沟,每天都要扛上那个象放大的圆规木质的工字尺,丈量的,宽度约一米五。根据每班人数多少分多少地。哪个班干的慢,我就到哪个班和她们一起完成。 我们连知青好胜心很强,插秧季节如果你这个班今天凌晨2点去拔秧,另一个班第二天肯定1点就悄悄地去了。早上两眼还迷迷糊糊的,扛着秧架向田里走去,其实还没睡醒。当脚下到秧田里的时候,半夜里的凉水惊醒了,迷迷糊糊的拔秧。离我们田里不远处有两座坟堆,发出蓝莹莹一跳一跳的磷火,过去书里看到人家说是鬼,火其实是磷火。伴着青蛙的“呱呱”叫声,听着听着有时迷迷糊糊地打了个盹,一会儿就惊醒了。 施继建:打盹是什么概念? 张惠臣:就是坐在秧凳上头低着,两手在拔,有时水深的时候屁股就浸在水里。由于缺觉,所以犯睏。 1971年我得肝炎卫生队住了一个月,然后回上海病假一个月。回来以后赶上插秧。那时候肝区一直隐隐作痛,浑身无力,我也不能和别人说,开始我大概五,六点钟去拔秧。我下面的三个班长都是玩命的,她们半夜就下去了。她们对我这个排长提意见,开民主生活会当面开火:“一不怕苦,二不拍死”,你怎么又怕苦又怕死呢。在这种情况下我给自己下命令“活着干,死了算”!我就和她们一起“半夜二点钟,饿了三只馍,渴了喝沟水,顶着月亮回”。 我还记得印象最深的一件事是有一年插秧。晚上月亮出来了还在干,那天我和最后一个班插完秧天色很晚,我们拖着疲惫的身子往宿舍赶,也不知团里那个男同志骑着自行车来接老婆,一边把她老婆带上,一边骂骂咧咧说,“奶奶的,你们这是在玩命啊”!我的眼泪止不住流下来,当时我们才二十来岁,我们大老远跑到这里来我们有谁疼啊,我们不也一样在干吗。回过头来想想他说得也对,是在玩命! 施继建:那你干了那么多年我记得得到领导认可,得到过好多荣誉。 张惠臣:1973年和1975年分别两届参加安徽省知识青年上山下乡先进集体先进个人代表大会。我认为荣誉是领导给我连知青集体的,我只是个代表。 施继建:从兵团开始,到你离开农场这几年,农场机械化和科学种田发展怎么样? 张惠臣:发展的很慢。插秧还是靠人工,团里办过插秧机插秧培训班,试验没成功。因为插秧机对土地的平整要求很高。机械插过后留下一大片飘秧,还要许多人跟在后面补秧,而且对秧把要求也很高,秧把根部要洗得干净,秧把扎的要齐。否则不能用。 割稻机械化最主要看天气。中秋过后开镰收割如果下雨,地湿了康拜因根本不能下地,那我们要下地割稻。如果大风刮过,大片成熟的稻子倒伏,我们还要一刀一刀一把一把把粮食从水里抢回来。还有高产田和留种的稻子,都需要人工割。 有一句话叫“靠天吃饭”,天气干燥,有收割机我们的日子好过点。不过全团就那么几台东风收割机,二十四小时轮轴转难免出故障罢工,所以就苦了我们。再说机械庞大拐弯留下大片盲点都要有人跟在后面割。碰到好的驾驶员,看你们知青可怜就尽量柺小弯,有的大老爷脾气,图省事就留下大弯,够你们割半天的。 粮食产量我记得当时是“800斤超纲要,1000斤过长江”。我们科研站粮食产量比起其他连队还是高的,好多都超过800斤。团里还搞过一个水稻旱直播,就是地翻好后直接播种,然后灌水。长出来的苗稀稀拉拉的,田板结了,以失败告终。水稻水稻就是水要到,水稻离开水不行的。也不知哪个人头脑发热搞旱直播的。  为自己定规:最后一个返城 施继建:那你是哪一年进的农场知青办的? 张惠臣:1975年底。六安、阜阳招工的知青走之前,兵团解散部队干部要撤时,部队干部政治处主任巩培云找我谈话,他说你在基层干了那么多年了,上大学也没走,是不是到团部来?我想既然走不掉,团部当然比连队好,过不了几天我就去团部报到了。妇女工作接受了一只桌子,好像资料也没有。 当时宣传、团委、知青办、妇女都在一个办公室办公。秦德文是政治处副主任,部队走了他是主任。他对我说团委工作你兼任,主要是知青办工作。 张惠臣:不久领导帮我配备了助手,从科研站调来了滁县知青钱宝善。于是我们在秦德文主任的领导下,开始知青办的实质性工作,知青的经费专款专用。 施继建:知青经费当时每人多少阿? 张惠臣:不很清楚,财务科也不告诉我们。反正我们打报告,场部批,我和小钱、潘学民去亳州木器厂定做书桌,方凳,澡盆,按各连队知青宿舍数分发下去。你要想让知青安心留下来,连知青的基本生活用具都不能配备,怎么安心?1976我和办公室主任朱启山一起去蚌埠接受第二批知青。  施继建:知青办为知青还做了哪些事情? 张惠臣:筹备召开龙亢农场知青第一届“先代会”,忙活了半年时间,1977年2月如期召开。会上有各连知青代表发言,秦德文书记到会讲话。当时条件确实非常艰苦,大礼堂是泥土地,大家席地而坐。1977年4月又在各连选拔了一批优秀知青去郭庄参加农垦局知青先代会。 平时下连队了解知青情况。在各连队蹲点住几天,与知青干部谈谈心。知青最关心的问题就是有招工吗?因为已经一年多没招工了,听到没有消息很是失望。上海知青比较迫切,毕竟上海知青年龄比较大,来的时间比较长。蚌埠亳县淮南知青都才下来二三年,论资排辈也挨不到他们。我算了一下上海知青留下来估计三分之一左右,他们心情更焦虑,还有一种不知熬到哪年哪月,前途很渺茫的心情。这确实是个实际问题。 在当时这种情况下,我们九名知青党员在七连亳县知青党员章平的推动下联名向农场党委递交了扎根农场一辈子的倡议书,来稳定知青的情绪,好像农垦局的报纸也登载过。 施继建:哪九个人呢? 张惠臣:还有亳县知青董启敏,嘉山知青梁保安,回乡知青刘宏亮等。 施继建:放在当时历史背景下这件事是对的,当年社会媒体倡导学习扎根农村一辈子的知青榜样白启娴,农场也需要通过这种形式稳定知青的情绪。 张惠臣:知青办要接待来自各地知青慰问团。蚌埠知青是按照父母工作所属局下放的,所以他们慰问团下来也是各个局组织的。他们来了我用不到看名单,几连几个马上告诉他们,陪他们下连队慰问. 还要处理一些日常的业务。如上海知青和当地人结婚,上海父母不同意,我们要做好父母工作,结婚自主嘛。可怜天下父母心,尽管不同意,过后还运来了嫁妆。朱晓凤、朱凤英和何法,还有刘龙妹。蚌埠知青亳县知青也有。 平时处理突发事情,如知青在招工期间想不通精神失常,联系上海父母送去治疗。还有九连知青溺水生亡,协助处理后事。 张惠臣:到了1977年恢复高考了,送报名的知青去怀远县考场送考。蚌埠亳县淮南知青当时下来都是高中生,喜欢读书的有希望考上,李建民就是1978年去上的大学。上海知青初中毕业下放居多,傻眼了。 施继建:文化基础不扎实,没优势了。 张惠臣:也有个别的。象机务人员,忙得时候开拖拉机,闲的时候坚持看书,还是有相望考上的。科研站的上海知青李国强就是考到安徽大学的。 1978年底云南知青事件后,国家允许知青商调顶替,病退回沪,这无疑是久旱的地里下了一场大雨。知青们很快请假去上海开病例证明,我的办公室门前拥满了人,知青心情非常急切。 为什么呢?因为我们是国营农场,大家怕就怕做个梦,给你个空心汤团吃吃,插队的不担心,肯定能回去。有的时候,时间段就差这么一两天,它一个政策卡下来,你就回不去了。 我就不停地安慰他们,我就是不吃饭也把你们搞回去。后来他们又担心,你是上海知青,你也要走的,我又跟他们说,你们放心,我最后一个走,这行了吧?好像那个时候人都是不知道怎么了,不相信。太渴望要回去了,一个馅饼下来了,谁都想接住,是吧。 1979年初,秦德文副书记对我说,“你如果不回去可以提干(我们当时是以工带干,月工资33元。一般人是28元)。知青文件下来了,我看叶落归根现在有这个机会回吧。不过当地知青还有很多,知青办领导带头办病退不利于大局稳定,顶替回上海比较好”。没说的,于是我以顶替母亲的名义手续用挂号信寄走,继续留下来工作两个月,站好最后一班岗。 施继建:这么多年过去了,还怀念农场吗?圆梦故里:那田,那坝,那些人 张惠臣:我对农场是很留恋的,时常牵挂那里。2002年还没退休农场老在我梦境中出现。我只身一人迫不及待地买了票就去了。我拿了当年的工作证到龙亢农场场部办公室,农场副场长刘梅接待了我,就是当年场部通讯员刘宏亮的妹妹。她问我找谁?我说就找许友冬吧,老许这时已是农场工会主席了。她就打了一个电话。 没多久他骑了车就来了。一见面,他就大声呼我:“我的乖乖来,你怎么自个儿跑来啦,还有谁?”我说就我自己。他又说:“你一个人怎么跑来的?”我回答想你们呗。他把我带到他家,吴大姐看到也很惊奇。坐下后他对我说这几年上海知青陆陆续续来了不少,1999年农场四十周年场庆俞建雄发的言,好感人。还有谁谁谁。他还赠送了我四十周年纪念品。他问我这次打算怎么安排,我回答我还在上班,时间很短,就想回连队看看。  第二天一早我俩骑着自行车向着科研站进发,当时已叫10队。那时通往科研站的泥泞道路全然不见了,展现在面前的是一条宽敞的水泥路,两边装上了路灯,所以我们很快就到了东边的地块。10月份正是稻浪滚滚季节,一大片金黄色的稻浪在阳光下是那样的灿烂,而我当年害怕这季节,又要日夜加班不停地干了。 老许问我“还往西面去吗?”我说去呀,1800亩地都要看,每一块地都留着我们青春的足迹,还有我们的汗水,泪水。 他说,“那你去吧,我不过去了”。我说我不会迷路的,放心。到达最西面隔了一条河就是农村。  施继建:工副连那个二级抽水站还在吗? 张惠臣:当时下放时,我们也不知道什么二级抽水站,只知道在这个景点拍照告诉家人,我们这里有电。远远望去好像还在吧。 骑到西面看到的是一整片稻田在微风吹拂下,频频向我点头微笑。好像在说:“你回来啦!你回来啦!”又似乎埋怨我说:“你怎么才来呀!”我耳朵里灌满了嘈杂的声音在呼唤着我。顿时,我对着它们哇哇叫:“我胡汉山回来啦(电影《闪闪红星》里一段话)!”我抚摸着它们,象失散了好多年的孩子一样,坚强的我此刻留下了一串串眼泪,我也不知那是什么泪水。 回来时,老许在中间的大坝上等我,他说:“时间不早了,我们回去吧。”我说大坝上还没去呢。他说:“别去了。”我说干吗不去?当年连队大坝上都种的槮麻,开着一大片黄的花,成熟以后收割下来麻秆浸泡在河里烂,然后扒皮洗干净后晒干。 我跑得快,他仍然在后面喊,他越喊我跑的越快。他说:“我不瞒你,那是农场墓地。”是墓地我还非得要去。于是我采了点野菊花,野草,去一一祭拜。有我们连队的老前辈,还有团部和其它连的。 到了农场,大脑就好像电脑的硬盘,贮存的好多东西一下子涌了出来。比方我见到团部好多职工,我都会叫得出名字,那么多年了,其实从来没在我记忆中出现过。比如马黑子,我一看到他就招呼了,他是工付连开拖拉机的。他说你还叫我马黑子?我说我根本就不知道你的真名哈哈,周围的老职工都笑了起来。你一路走都会碰到当年的老熟人,大脑里就会跳出他的名字。 第二天,老许怀远有事,我自己骑着自行车去科研站拜访老职工,看到了我们当年知青一砖一瓦盖起来的女生宿舍。砖瓦石头是男知青去怀远山上和怀远窑厂拉来的,由工付连基建队和我们一起建的。 还专程去看了当年的老班长丁素云,她的爱人杨清和原来我们连队开链轨拖拉机的,已去世。我们谈了半天,中午在她家吃的午饭,送我走时我们都哭了。 施继建:你们科研站指导员张祖荣,人称张黑子是当年农场地方干部中三个能人之一。 张惠臣:张黑子人很好,他懂生产,他最大的特点是关心知青,能最大限度地调动知情积极性。说话直爽,不搞人。当时不准知青谈恋爱,他说“打谷场上的大灯我都装好了,你们要谈搬个板凳到打谷场上去谈,亮堂堂的地方。”他一直这样说,“你父母把你们交给我们,我们责任重大,千万不能在我这里出什么事,你们都是我的孩子”。只要家里有吃的不管是谁,谁都可以掀开锅盖拿着吃。我们连队的知情对他印象很好,对部队干部吴连长就不怎么样了。副指导员许友冬对我们知青也是这样的。当时排长薛胜泉对我帮助也很大。 施继建:听说你几次上大学没去成,巩培云主任他们都非常关心你。 张惠臣:这点我很辛运。两次上大学没去成,主要是父亲问题政审通不过,我还是感谢科研站的知青和老职工推荐我,感谢团里的领导几次三番真心想送我上大学。尤其政治处巩主任。我做排长的时候,又不认识他。我记得有几次我们就坐在地头田埂上说话,谈话的内容就是“出生不由己,道路由自己选择”。我在心里想,我很辛运,团部把我当“可以教育好的子女”典型,当时我不正需要精神上的鼓励和安慰吗?别看我劳动的时候像个女强人,其实内心脆弱的很!  调到团部后,在秦德文副书记的直接领导下,工作上,精神上得到更多的关心和帮助。他知青办主任我副主任,他团委书记我副书记。他布置工作提出意见建议把方向,我主要做具体工作。特别是我两次大学被推荐上来没去成,我内心非常苦恼,情绪又很悲观。当时秦书记带我去农垦局开党委扩大会,安慰我说不一定只有上大学这条人生路,还有许多路可走。还和我说了他在全椒高中被休学后自己如何勤奋,最后照样考上了北大的经历。当团部来通知让我回去再面试,他又帮我买好火车票,对我说机会来了不要错过!尽管面试后又被顶替了,还是没去成,我今天还是要感恩连队职工和领导,感谢秦书记。其实返城后得知我父亲什么事也没有,被诬陷的,害苦了我们三兄妹! 2002年农场回访回来后,再也没梦到过那里了,大概圆了自己的心愿了吧。(访谈时间 2018年7月1日)  《青春烟袋湖》图文集系上海市知识青年历史文化研究会知识青年历史文化丛书以及国家社科基金重大项目“知识青年上山下乡史料的搜集、整理和研究”(15ZDB051)系列丛书之一,由江苏凤凰文艺出版社有限公司正式出版。 (责任编辑:晓歌) |