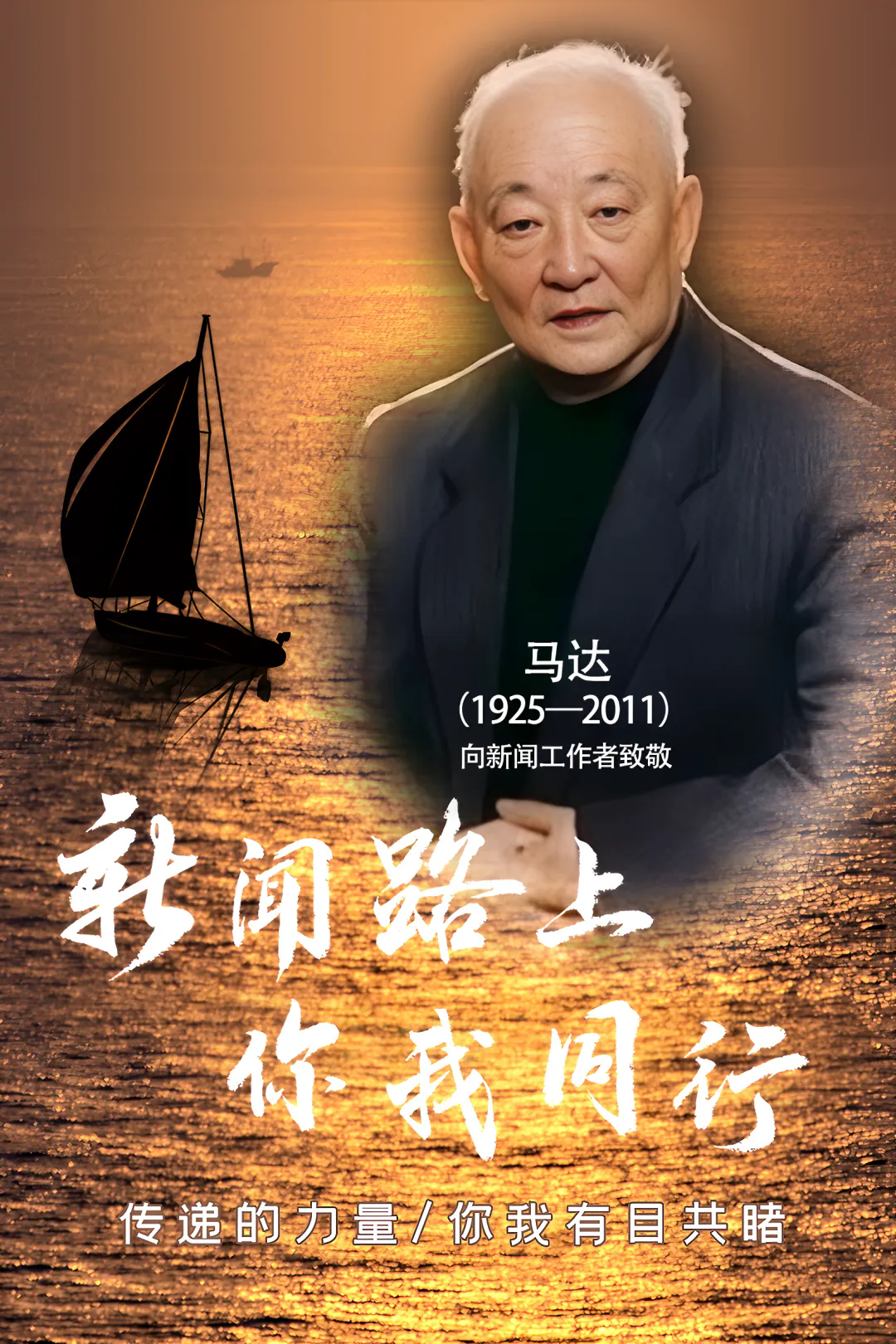

【人物简介】马达(1925—2011),杰出报人。籍隶安徽安庆,回族。1937年抗战爆发后从家乡安庆逃难到上海。在上海读初中时,马达就开始参加中共地下党组织的活动。1941年初皖南事变发生,马达离开上海,来到新四军苏中根据地,当年加入共产党。1942年,苏中根据地创办油印的《滨海报》,马达被调到报社,由此开始了新闻从业生涯。也是在抗日战争时期,马达开始后从事新闻工作,历任《滨海报》《苏中报》《群众报》记者。1952年任《劳动报》总编辑、社长,1958年起到上海市委工作,曾任市委副秘书长,《解放日报》党委书记、总编辑。1977年,马达任《文汇报》党委书记、总编辑。 纵观马达新闻从业生涯,他创造了很多辉煌:曾在9张报纸工作,其中在5家报社任总编辑;担任总编辑时《文汇报》发行量达到170多万份高峰。

01

《文汇报》是心中第一位 我最后一次见到老马,是在2004年。如果我没记错的话,应该是在那年秋天。 2003年,“澎湃新闻”的前身《东方早报》正式创办。经过一年多的草创和摸索,到2004年下半年时,大约是需要做一次经验教训的回顾总结,以便为这张新报纸下一步的路指明方向。 当时的上海文汇新民联合报业集团领导特意请来沪上新闻业界的几位老前辈,尤其是集团内两张著名老报纸——《文汇报》和《新民晚报》的老领导和名编辑、名记者,听取他们对如何办好《东方早报》的意见建议。 那天中午,座谈会开始前,我早早地便等候在了文新报业大厦43楼大厅外的电梯间。 我来自《文汇报》,自然就被安排引导和接待《文汇报》的老前辈们。 即使已经过去了20年,我对那一幕场景依然记得很清晰:当电梯门打开,看到老马那张红光满面的脸,我马上迎上前去与他握手:“老马好!”

上世纪八十年代,马达(右)去巴金家串门时的留影。

“老马”,就是《文汇报》的传奇总编辑马达。他在上世纪70年代末到整个80年代带领文汇报拨乱反正,将它从文革年代左的重灾区改造成改革开放前期中国知识分子中最有影响力的一份读物。 我还得稍微解释一下,我一个当时才30多岁的毛头小子见了他称“老马”,并不是不知天高地厚,而是因为在当年文汇报社内,上至副总编辑,下到收发室的工人,每个人见到他都称“老马”。 我在《文汇报》工作了十年,从没听到过有人喊马达“马总”的,也没听到过有人称他“马老师”之类,我倒是听到过当时的上海市委领导称他“马老”的。但对于报社内部的“自己人”来说,这种尊称显得太生分了,显然他不会喜欢。 年近八旬的他也在第一时间认出了我:“这不是小陈吗?”随后又有些疑惑地问:“你怎么在这里?”我说:“我现在到了《东方早报》。”他说:“哦!你们都离开文汇了啊?”脸上飘过一丝明显的失落。 我记得当时《东方早报》的创始团队中,来自《文汇报》的有与我年龄相仿的邱兵,还有比我俩年轻十岁左右的徐俊。他们二位是当时《文汇报》年轻一代中的佼佼者,离开报业后也都干得风生水起,事业很成功。 一辈子愿意接纳新生事物、思维与时俱进的老马从不会反对探索和尝试,他会举双手支持创办一张顺应时代需求的新报纸,但《文汇报》在他心里永远是第一位的、无可替代的。任何一丁点有可能不利于《文汇报》的事情,都让他痛心疾首。 其实,有一件事我没敢向老马报告,邱兵和徐俊都是从《文汇报》直接被调来创办《东方早报》的,我不是。 我在2002年初就从《文汇报》和文新集团离职了,因为这份新报纸,又被重新召回来。如果这让老马知道了,他多半会更不高兴。 那天下午的座谈会还有哪些人出席?说了些什么?我大多记不得了。有一个有趣的小插曲倒是没有忘记。 老马说自己年纪大了,耳朵有点背,很多发言他听不清楚,请大家原谅。所以座谈会的大多数时候,他都是沉默无语,我甚至有点怀疑他是不是都快打瞌睡了。只是每次有谁提到当年的文汇报时,他就两眼放光,探着耳朵听,生怕错过了什么,好几次还急切地询问身边人刚才说了些啥?

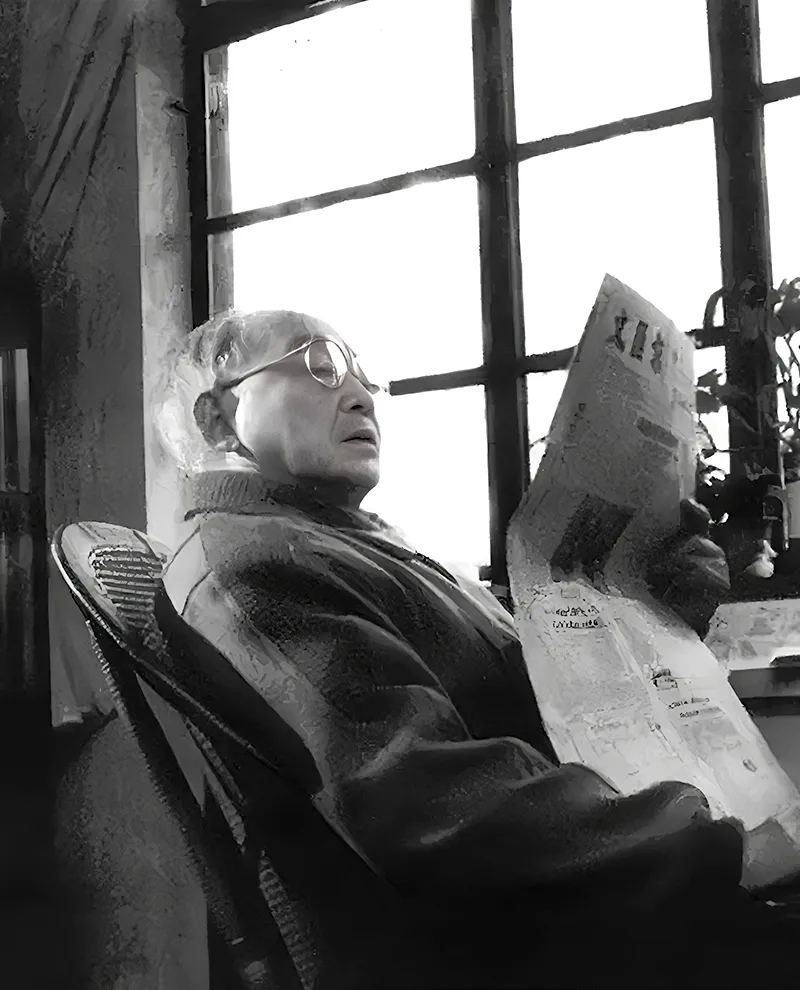

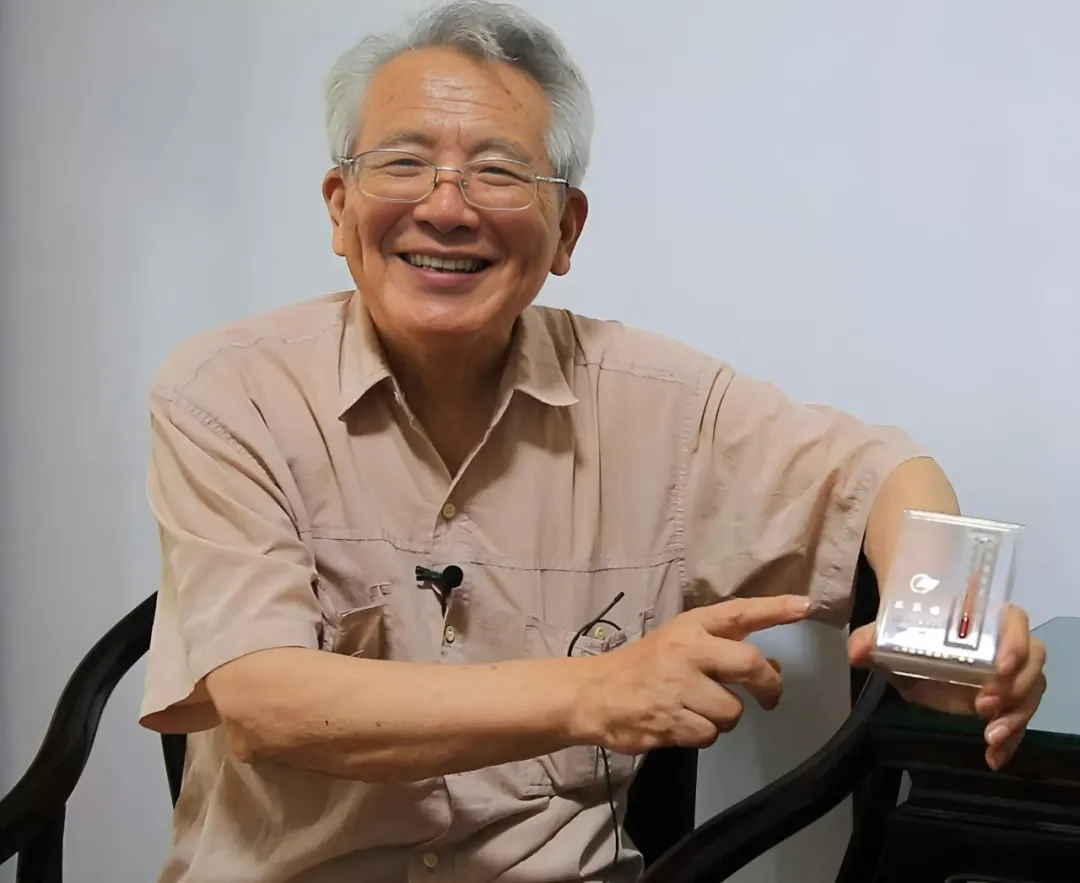

离休后的马达仍一往情深牵挂《文汇报》。

一位年轻的集团主要领导也被老头逗得,忍不住悄悄对邱兵和我几个打趣:“说到老马不乐意、不想听的,他老人家就耳朵不好。只要一说到他想听的,老马耳朵比我们都尖!” 那以后我就再没见到过老马。那年头,我们都急着朝前张望,向外闯荡。

02

春江水暖鸭先知 马达是一位老革命、南下干部,49后曾先后担任《劳动报》总编辑和中共上海及华东局机关报《解放日报》总编辑。 “文革”结束后,被打倒了多年的他恢复工作,作为工作组负责人派驻文汇报社,他的首要任务是肃清左的流毒。 然而,只花了短短几年时间,这位当年的新四军宣传小战士就带领《文汇报》不但顺利完成整顿工作,还一举重振,变身为思想解放的启蒙先锋。到上世纪80年代中期,《文汇报》来到了自己历史上最辉煌的巅峰时刻,其发行量最高时接近200万份,影响力可以说遍及全国,是当时全中国知识分子和文化青年名副其实的“心灵家园”。 当年《文汇报》的影响力有多大呢?我有两个亲身经历可以分享。 上世纪90年代初的某一年领导派我去哈尔滨采访,我找到了当地著名的秋林百货公司负责人,自我介绍说:我来自上海的《文汇报》,不知道您知不知道这个报纸? 接下来出现了令我不知所措的一幕——负责人还没开口,党办主任忍不住先开了腔。他板着面孔说:我们都是党员干部,你问我们知道不知道《文汇报》,是看不起我们吗?我办公室就订有一份文汇报!

1998年夏长江水灾期间,本文作者陈季冰(右)与同事文汇报记者刘九洲(中)现场采访图。

另一次,我有事去中原地区的河南或淮北某地级市,当地的市委书记一听说我是《文汇报》的,立刻殷勤地请我去他家做客。那时我进入《文汇报》当记者没多久,最多不过二十六七岁的样子。 在上海就更不用说了,不少报社内不起眼的普通记者编辑往往是市领导和各区、委、办、局负责人的座上宾乃至私人朋友。 后来我还听报社的同事说,国内有一些地方,比如西北地区,大学教师之类专业人士要评职称,在《文汇报》及其附属报刊(《文汇报》鼎盛时,旗下有《文汇月刊》《文汇读书周报》《文汇电影时报》三份报刊,以及一家文汇出版社。)上发表的文章,可以等同于在专业核心刊物上发表论文…… 不过,到80年代末,随着南方周末等的崛起,《文汇报》已经明显走下坡路了,我只是赶上了它日薄西山的一个尾声而已。但我所亲历的“待遇”,对如今的媒体人——包括现在的文汇报年轻一代来说,大概已经恍如隔世。 报社和社会上有一个公论:马达带领文汇报从历史谷底来到顶峰,是凭借了著名的“三部曲”,而他自己也因此在全国同行中赢得了“马大胆”的称号——一度声名狼藉的《文汇报》第一次再度引起全国瞩目,是在1978年8月。 当年4月,复旦大学中文系77级学生卢新华在系里办的《百花》墙报上发表了一篇题为《伤痕》的短篇小说,引起巨大反响。

1978年8月11日《文汇报》整版刊载卢新华的短篇小说《伤痕》。

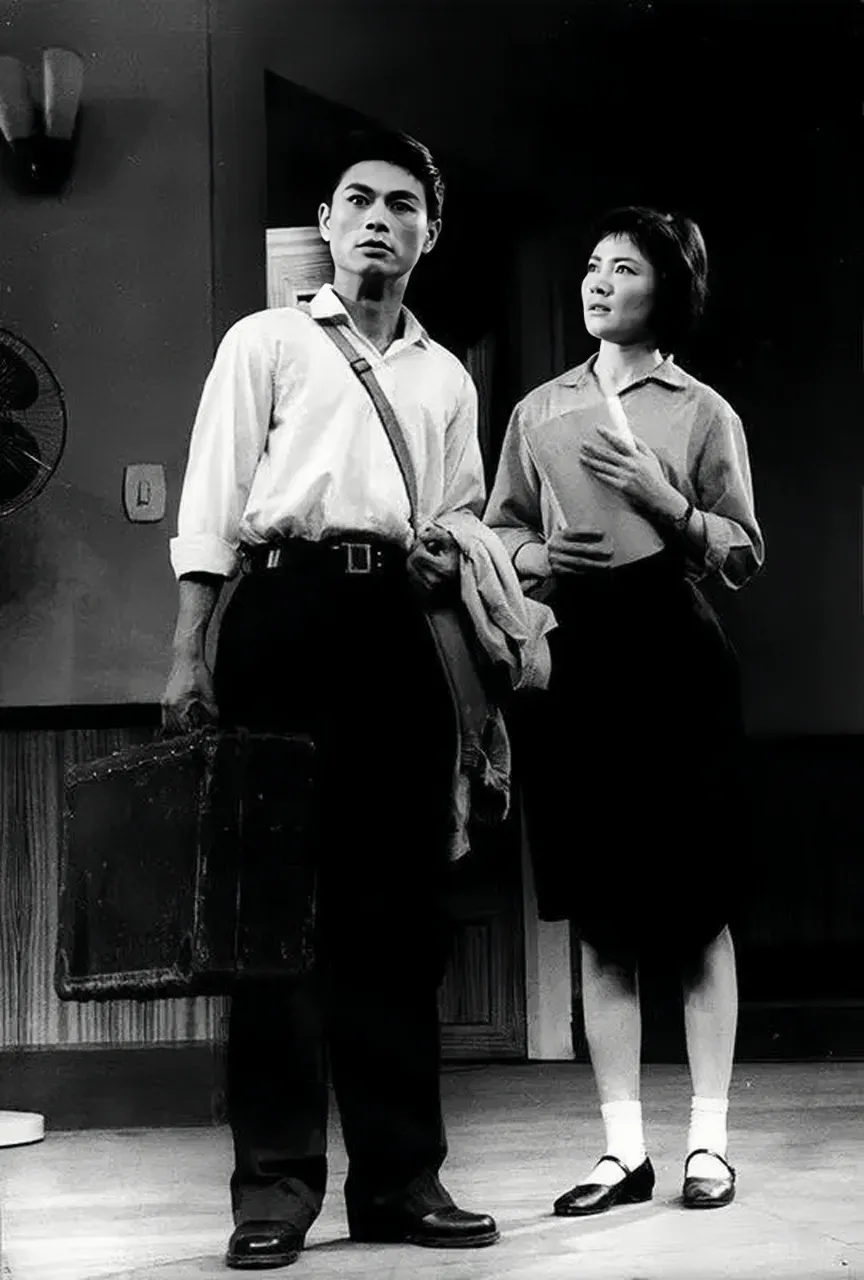

《文汇报》的记者编辑不久就得知了这事,他们敏锐地看到了其中的重大意义。经过几个月广泛的采访调查以及编辑部内部的充分讨论,8月11日,《文汇报》以整版篇幅刊发了这篇小说。用马达自己的话来说,“文汇报一九七八年八月发表短篇小说《伤痕》是以凝重的笔触揭露了‘四人帮’对青年一代心灵上的伤害,发出彻底否定‘文化大革命’的呼喊”(马达:《一声惊雷撼人心——话剧剧本<于无声处>发表经过》,见《马达自述——办报生涯60年》第67页,文汇出版社2004年11月第1版。)。 很快,“伤痕文学”就成了那个时代一种特殊的文学题材,在中国现代文学史上留下了一笔。 《文汇报》发表《伤痕》的时候,十一届三中全会都还没召开。 《伤痕》引发的全社会热议还没有消退,两个月后,文汇报做出了更大的惊人之举:1978年10月12日,《文汇报》发表年轻记者周玉明的长篇通讯《于无声处听惊雷》,详细报道了正在上海工人文化宫上演的四幕话剧《于无声处》。 这部话剧的作者是当时31岁的上海市工人文化宫业余小戏创作训练班学员、热处理厂工人宗福先。话剧《于无声处》的内容是讴歌1976年春“天安门事件”中悼念周恩来、批判“四人帮”的知识青年们的义举。 据说,当时工人文化宫现场,许多人是哭泣着看完这部戏的。当台上演员说出全剧最后一句台词:“人民不会永远沉默!”台下观众全体起立,热烈鼓掌,久久不肯离去(马达:《一声惊雷撼人心——话剧剧本<于无声处>发表经过》,见《马达自述——办报生涯60年》第70页,文汇出版社2004年11月第1版。)。 报道发表后后立刻引起了全国轰动。要知道当时非但三中全会尚未召开,就连“天安门事件”都没平反呢! 从10月28起,《文汇报》又连续三天每天用一个整版篇幅连载了5万多字的《于无声处》剧本全文,并在头版以大字标题配发长篇编者按。

《文汇报》打破常规,连续三天用整版简幅刊载话剧《于无声处》剧本的演出场景。

一周以后,中央电视台向全国观众直播《于无声处》在上海工人文化宫的演出实况;到11月16日,《人民日报》头版发表万言评论,称这部话剧展现了“人民的愿望,人民的力量”。这是中国新闻史上难忘的一刻。 1978年对于《文汇报》的重要性,恰似这一年对于这个国家的重要性。而马达带领的《文汇报》,便是那只提前感知到了春江水暖的鸭子。 那年5月11日,《光明日报》发表南京大学哲学系教师胡福民的文章《实践是检验真理的唯一标准》,第二天,人民日报全文转载了这篇文章,此后全国各地党报也都相继转载,由此掀起了改革开放史上影响无比深远的“真理标准问题”大讨论。 然而,在思想饱受禁锢的当时,即使文章已经在《人民日报》上公开见报了,许多人仍然心有余悸,畏首畏尾。据马达回忆录中所言,他和《解放日报》等上海主要新闻单位负责人向主管部门呼吁,要求上海报纸也加入这场讨论。 但也许是认识不够,又或者是怕事,当时主要领导和主管部门并不支持,还定下不成文的“三不”方针,即对“真理标准问题讨论”不表态、不讨论、不介入。同时加大了对文汇、解放两大报每天内容的检查把关。 马达回忆说,《文汇报》先后送审过九篇阐述真理标准问题的理论文章,但都被一一压下,这让他和文汇报党委一班人一筹莫展。但老马和他的战友们并未放弃,他们一直在等待时机。 9月26日,复旦大学党委举办党员干部读书班,党委书记夏征农在读书班上不仅公开讨论真理标准问题,还在作动员报告,着重阐述了真理标准问题讨论的重大意义等等。 《文汇报》的记者根据他的讲话采写了一则新闻稿,老马与同事们商量后认为,冲破禁令的机会来了!因为夏征农是党内老资格,有他这面大旗罩着,事情就好办多了。 第二天的《文汇报》把这则新闻发在第一版,还用了通栏标题,标题上特别标出“讨论真理标准问题”几个字……这以后,一切就水到渠成了,“三不”禁令也很快消失于无形中(马达:《冲破“两个凡是”的藩篱——“真理标准问题”的讨论》,见《马达自述——办报生涯60年》第24-27页,文汇出版社2004年11月第1版)。 如果说“真理标准讨论”是老马解放思想、坚持理想的“不唯上”精神的完美体现的话;那么“《苦恋》批判风波”,则是他这种优秀品格真正经受重大考验的关键一役。这也是他和文汇报改革年代“三部曲”中最惊心动魄的一幕。 1981年4月20 日,新华社播发《解放军报》特约评论员文章《四项基本原则不容违反——评电影文学剧本<苦恋>》,并特别发布“公鉴”,要求全国报纸在显著地位转载这篇评论员文章。 第二天和第三天,全国各地省级报纸都在头版显要位置转发了这篇文章,惟独文汇报默不作声。因为这件事情,在此后的一个月里,老马遭到了上级领导和四面八方的严厉追问和责难。但他和同事们硬是顶了下来,最终也没有退却。 随着风向的很快转变,此事有惊无险地过去了。但《文汇报》却因此彻底洗刷了极左时代留下的恶名,赢得了全国知识分子的真心。

03

打心儿里为他竖起大拇指 我第一次见到新闻界闻名遐迩的老马,是在1992年盛夏。 30多年过去了,记忆依然鲜活如初。1992年7月,我从复旦大学新闻学院毕业,进入文汇报工作。报社照例要对新员工做培训,第一堂课请的主讲便是刚退下来不久的几位老领导,其中有马达,还有他那同样大名鼎鼎的副手陆灏。 主题是讲报史以及新闻工作者的基本素养之类。之所以现在还记得,是因为中间的一个插曲:培训课到后半段,大概是有感于时下的新闻记者作风浮夸、不扎实的缘故吧,陆灏说,他很想建议现任报社领导,把我们这些刚入职的青年记者都派去农村或宝钢之类大国企,“蹲点”(即与采访对象同吃、同住、一同工作)三个月到半年,再分配到各部门上岗…… 边上的老马抽空打断了陆灏,他说:蹲点这种采访调查形式过去之所以需要,是因为受制于当时的技术条件。如今交通和通讯那么发达便捷,蹲点已经没有必要。 过了一会儿,他又补充说,即使要蹲点,也不应该去农村和宝钢,而应该去上海证券交易所这种地方。他一边说一边指着台下坐着的我们,说:“让这些大学生跟农民学会种田,跟工人学会炼钢,是国家现在迫切需要的吗?” 那个瞬间,年轻气盛的我打心眼里给老头竖了一次大拇指。上海证券交易所1990年才刚成立,很多人都不知道它是干嘛用的! 不久前我与老马的女儿马晓霞聊天,回忆起我与老马这第一个照面,她也说:“我爸爸真的是这样!他特别愿意接受新事物,也特别善于理解年轻人。” 说起老马的与时俱进和实事求是,我后来还从《人民日报》前总编辑范敬宜的回忆文章里读到一则特别有趣的故事: 上世纪80年上半叶有段时间,因为上海住房特别紧张,老百姓经济条件也普遍不好,年轻人谈恋爱没地方可去,不少情侣就来到黄浦江边的外滩,坐在公共的长椅上互诉衷肠。

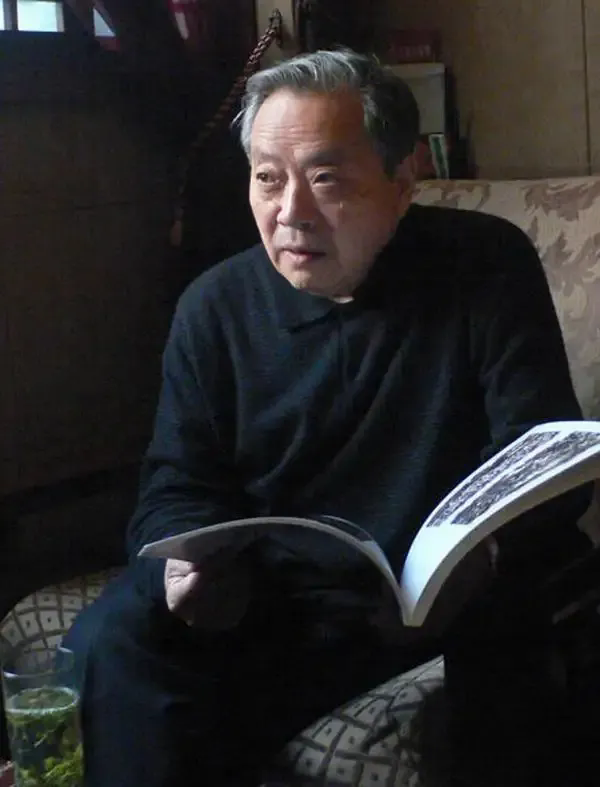

为《马达自述——办报生涯60年》一书作序的《人民日报》前总编范敬宜(1931—2010)。

去的人多了,夜里的外滩拥挤不堪,大多数时候,一张长椅上可以同时坐两三对情侣,他们各自相拥着低头你侬我侬、互相丝毫不打扰……远远望去,形成了一条长长而整齐的“人墙”。这就是上海一度无人不知的外滩“情人墙”。 当时,有些人觉得这景象是不良社会风气,有违“五讲四美”的社会主义新风尚。于是,不知谁给马达打小报告,建议在《文汇报》上发表文章,对外滩“情人墙”展开批判。 老马一秒钟都没有犹豫,气呼呼地说:“批什么!青年男女挤在黄浦江边谈恋爱,只能说明上海对居民住房问题欠账太多,解决得不好,年轻人在家里没法谈恋爱。假如家里有宽敞的住房,谁愿意到江边去现眼!你要是批‘情人墙’,还不如批我们自己!”(范敬宜:《“铁肩”与“妙手”之间——<马达自述>序》,成稿于2004年9月25日,见《马达自述——办报生涯60年》第8页,文汇出版社2004年11月第1版)。 对于老马有过亲身接触的人来说,他们大概还从中看到了他直性子和急躁的一面。 他的确这样,说话做事雷厉风行,不给人留情面,这让他有时难免与同僚关系处不好。 今年春节假期里,我和妻子一起去浦东一个养老社区看望90高龄的文汇报前辈名记者郑重。 郑重只比马达年轻10岁多一点,他俩都是安徽人。他告诉了我好几桩当年马达鲜为人知的故事,其中着重是他认为的马达身上的“缺点”,让我更进一步了解了这位曾经叱咤风云的中国新闻界领军人物的另一面,印象也更加生动和立体。 有一件事,我这么多年来一直都没有弄明白:马达为什么会认识我,而且叫得出我名字?不要误解我的意思,我并不是想要称赞老马平易近人。 那个时代,这谈不上多么了不起的品质,别说一个报社的总编辑,就是市领导,跟采访他的记者相互递烟抽之类的事情,也并不多么罕见。 我进文汇报的时候,马达已经退休了。虽说他还是全报社上下人人尊敬的“老马”,也经常来报社“顾问”,但毕竟我一天也没有在他直接领导下工作过。再说,我一个最基层的青年记者,也没有机会参加有老马在场的各种会议……这是我不解他为什么认识我的原因。 曾经听一个同部门的年长同事说,老马每天看报纸可仔细呢!他不但读报,还要评报——哪个报道写得好,哪个报道写得不好,他一清二楚。 没准老马是在报纸版面上认识我和当时大多数年轻一代文汇人的,我还听《文汇报》的同事和老朋友、曾任《新民周刊》社长的丁曦林颇得意地说起过,老马当年读了他写的几篇报道称赞说:“小丁是个写手!”我后来对马晓霞开玩笑说:“估计我那时写的报道还勉强入得了老爷子的法眼。” 老马就是这样,无时无刻不惦记着《文汇报》的当下,牵挂着它的未来。因为他的作风,他的副手们对他难免会有意见;他手下的部门主任们在他面前经常畏惧出什么错;但基层一线的记者编辑、特别是青年记者编辑们,都打心眼里喜欢他、亲近他。 那天,郑重对我说:“不论怎样,没有马达就没有当年的文汇报,他做到了别人都做不到的!”

04

一代报人的风骨

《文汇报》社圆明园路旧址。

马达出生于1925年3月23日,今天是他诞辰100周年纪念日,我以这篇文章纪念一位改革岁月新闻业界的弄潮儿和领军人物,也是缅怀一个时代。 说到惨淡萧条的今日新闻传媒业,就像说到思想文化领域的其他许多问题一样,如今人们会近乎无意识地怀念上世纪80年代。 作为一个80年代的亲历者,我自信是能够理解这种情绪的。然而有一种同样近乎无意识的流行观点我是绝对不能同意的:就拿我所熟悉的新闻业来说,仿佛在80年代做新闻、办报纸是一件很轻松、很容易的事。 我只能同意,今天和那时面临的问题和困难非常不一样,因为无论是技术条件和舆论环境都发生了翻天覆地的深刻变化。然而不变的是:80年代做新闻、办报纸和今天一样不容易,在许多地方甚至比今天更难,需要承受的压力更大。革命老兵马达的经历就是最好的例证。 直到许多年以后,马达还十分费力地试图将当年那次“《苦恋》风波”解释得圆满周全。据他说,他之前就看过《苦恋》这部“内部电影”,印象深刻。 作为一个老党员和老干部,他本人并不认同它的倾向和情绪。然而当他读到军报那篇评论文章后,心情格外沉重。他和《文汇报》党委会和编委会成员都认为,“文革”刚结束没几天,许多知识分子还在惊魂不定、心有余悸中。

马达纪念碑(位于上海福寿园)。

此时,发动全国报纸转载一篇文章,无异于重复当年那种“大批判”的做法,会产生很坏的影响,很难不令大家担心,又要搞政治运动了。但老马立刻“辩证地”补充道,文汇报未转载那篇文章,并不意味认为《苦恋》没有错误。只是我们认为,对文艺作品要用正确的方法进行讨论,以理服人,而不是扣政治大帽子。为此,他也不是没有妥协过,还专门布置报社的评论员写了一篇文艺评论,在批评《苦恋》的倾向性错误之余,试图从“文革”中遭到残酷迫害的实际出发,说明知识分子的遭遇是值得同情的,他们中有些人在一段时间里,有怨气,有悲观失望情绪,也不能完全责怪他们……。(马达:《文汇报没有转载一篇批判文章》,见《马达自述——办报生涯60年》第83页;郑重:《马达印象》,见《马达自述——办报生涯60年》第340页,文汇出版社2004年11月第1版。文汇出版社2004年11月第1版。)但这篇文章永远也没有见报的机会和必要了。是胡耀邦的一句话挽救了马达和《文汇报》。 当时耀邦正好到杭州开会,有人拿马达和《文汇报》拒绝转发军报文章的事向他告状。 胡耀邦仔细听完了汇报,沉吟了一会儿,平静地反问:“这篇特约评论员文章我也看了,可以转载,不转载也应该是可以的吧?” 我曾听到不止一位文汇报前辈同事说起过,假如没有胡的这句话,老马因此被撤职也并非没有可能。  耄耋之年的《文汇报》资深记者郑重先生。 郑重的数万言回忆录《马达印象》在临近结尾处披露了一段如烟往事——老报人钦本立是马达一生的挚友,他在上世纪50年代就曾出任过文汇报副总编辑,与文汇报的结缘比老马更早。 1982年钦本立筹办《世界经济导报》,得到了马达的鼎力支持。老马说动好几个《文汇报》的退休编辑记者和经营管理干部,前往协助钦本立办报。就连这张报纸开张时候的第一批30令白报纸,都是马达从《文汇报》仓库拨出去的。 导报停刊后不多久,潜伏在钦本立身体内的致命疾病就爆发了。 为了确保准确记述,这里引用一段郑重的原文:在钦本立远行的前一天,马达到华东医院去看望他。他的身体已极度虚弱。马达拉着他的手,两眼深情地望着他,想说点什么,说点安慰他的话,可是能说什么呢? 突然间,钦本立长长吸了一口气,对马达说:老马,我们办报办了一辈子了,办报怎么就这么难啊……停了一会,他又长长吸了一口气说:等我好了,我们一同到杭州西湖边上长谈……谈……说着,吃力地闭上眼睛。等了半晌,马达含着泪走出了病房。 据郑重复述,等到他自己也退休多年之后,他50年代复旦新闻系的老同学相约在杭州聚会。那天竟然在西湖边巧遇马达夫妇,也许是触景生情,马达动情地告诉了他这桩往事。(见郑重:《马达印象》,见《马达自述——办报生涯60年》第345页,文汇出版社2004年11月第1版)。 今天许多把80年代想象成“黄金年代”的人可能不知道,钦本立也是老革命,他在40年代末所著的《美帝经济侵华史》,曾经受到过毛泽东的称赞。但正如马达在在他的回忆文章里写的:“作为一个报人,为了坚持真理,可真不容易啊!” 多年以后,《人民日报》前总编辑范敬宜在谈到“马大胆”时写道:“这好比局外人只看到好戏连台,却很难想象台上主角所遇到的艰险。即使是局内人,在惊涛骇浪过去之后,也往往轻松地说一句‘此情可待成追忆,只是当时已惘然’,忘了当时遭际的险恶…… “重温历史,才真正懂得驾驭着这‘解放思想,实事求是’的一叶‘轻舟’,绕过‘万重山’是何等不易,需要何等大无畏的勇气!……作为一位在党内生活了几十年的老同志,他何尝不懂得在某种环境下自己的所为可能要承担什么样的后果。但是他没有退缩,没有回避,而是勇往直前,义无反顾……”(范敬宜:《“铁肩”与“妙手”之间——<马达自述>序》,成稿于2004年9月25日,见《马达自述——办报生涯60年》第6-7页,文汇出版社2004年11月第1版)。 80年代的确成就了马达那一代报人。但我在今天这个日子更加感慨的是:“老马”那一代报人,也以自己勇气和智慧成就了80年代。一代人做一代人的事,他们无愧于自己的时代。

写于2025年3月20—22日

【编后语】鸣谢陈季冰先生授权本公号刊发。文章原标题:“忆马达:一代人做一代人的事”。文中小标题系小编添加。谨以此文纪念生前居住在新华路上的一代报人马达先生百年诞辰。  【作者简介】陈季冰,1986年~1990年7月,同济大学热能工程系,工学学士学位。1990年7月~1992年7月,复旦大学新闻学院,获文学学士学位(第二学士)。1992年入职《文汇报》,历任经济部记者、财经新闻版主编兼经济观察专刊主编。2000年春,获第二届“财经奖学金”。2002年起任《上海经济报》(该报后改刊号为“第一财经日报”)副总编辑。2003年3月,回文汇新民集团,参与创办东方早报,任该报副总编,主持东早财经与评论工作。 责任编辑:日升 (责任编辑:日升) |