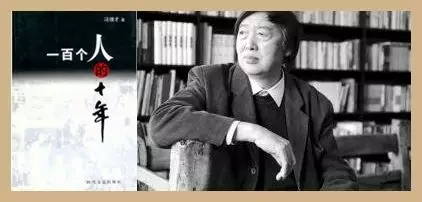

非文革经历者的文革概念 选自:一百个人的十年 作者:冯骥才

1996年五月间,我对几十名非文革经历者——也就是一九七六年以后出生、根本没有经历过文革的一代——进行采访,询问他们对文革的印象及其由来,以及每个人的看法。年纪最小的为十二岁,最长的为二十岁。一律照实记录,摘其要点,公布若干。读者从中可以看到新一代人对文革的了解程度和认识状况,也能窥见当代青少年价值观念之一斑。 排列按采访先后为顺序。 方××(1976年出生,20岁,男,大学二年级学生)我喜欢历史,注意过文革的事。 文革对我们连记忆也没有,所以只有理智地去想,没有任何感情的东西。没有恨和爱,只有好和不好。对文革,我个人认为它还是有积极的东西。如果文革不是那么凶,那么混乱,走向极端,左的东西也难失去统治地位。改革正好拣了文革的便宜。文革对中国历史还是有功的。当然这不是文革本来的意思。目的和结果正好相反。 皮××(1978年出生,18岁,女,高中三年级学生)我不愿意了解文革,我一听爸爸妈妈说文革就烦。我对他们说:我知道你们苦过,但那是哪辈子的事了!你们生活在现在,也不是生活在过去。你们是不是想得到我的同情,我同情你们呀,可同情又管什么用?难道是怕文革再找你们来?你们到大街上转一转,看看文革在哪儿?哪儿还有一个红卫兵,还有一张大字报?到处都是私人买卖,还能把他们都当做资本家批斗吗?我爸爸妈妈听了直摇头,说我不懂,我说他们有“恐文革症”。 赵××(1977年出生,19岁,男,工人)中国不会再发生文革,现在的人市场观念特重,为了钱人心都散了,谁也甭想把人们再号召起来,除非用钱才能把人吸引住。文革倒是注重精神,听说那时上上下下为了什么事,都感动得流泪,特真诚,真棒!如果说这些人为了私欲互相残害,我看不可能。还有就是样板戏比老京剧好看,也蛮感动人。如果说“彻底否定文革”,我看样板戏首先就不能否定。 张×(1977年出生,19岁,男,大学一年级学生)我对政治兴趣本来就不大,对文革更不关心,那都是上辈子的事了。我的文革印象大多是听长辈说的。文革对他们有很深的影响,对我们却没什么影响,跟我们的生活更没有丝毫关系。如果叫我回到文革,我不反对,甚至很有兴趣。一是我不觉得文革怎么可怕,二是可能会感觉很新鲜,我想切身感受一下。是的,我有兴趣。 柳××(1984年出生,12岁,女,小学五年级学生)我知道文化大革命,是毛主席和一个大坏蛋打仗的故事! 孙××(1976年出生,20岁,男,出租汽车司机)文革咱没见过,但比现在强!现在的人要多坏有多坏!您是工薪阶层,没钱去歌舞厅对吧!那儿,狂啦!天上飞的、草里蹦的、河里游的,有嘛吃嘛!就一样东西不吃——屎!那些三陪小姐,一晚上到好多家歌舞厅去赶场,我当然知道她们了,我拿车拉她们呀!她们就在我车里掏出小镜子抹口红。一晚上赚的钱比您半年赚得多,信吗?都是那些大款拿票子砍给她们的。您说文革中他们能这么狂?您说嘛?问我赚多少?一天一百块。您说嘛?文革时也算资本主义也得挨斗?那就斗呗!反正得先斗那些款爷们!只要斗他们就行,先杀杀他们的狂劲再说! 万×(1979年出生,17岁,女,高中二年级学生)目前,我们的历史课正讲文革,课本内容不具体,根本无法理解文革,我没兴趣,能应付考试就行了。听妈妈说,文革时社会很乱,好人遭陷害。我想,毛主席也没能力了,不然他怎么会管不了“四人帮”呢?妈妈还说,那时工人不上班,学生不上课,我想,文革也不错,不用再上课了,热热闹闹,批斗老师,多有意思!我们同学还说呢,怎么不文化大革命呢,那就不考试了。我听人说,文革把中国的发展推迟了一个世纪。我也不知这话是真是假,一个世纪是怎么算出来的?没法核对。 马×(1979年出生,17岁,女,高中二年级学生)文革给我的感觉是:很神秘又很复杂,有点恐怖又有点可笑。听说有人把毛主席像章做得和盘子一般大,不能戴,只能用铁丝挂在脖子上,这些人不是疯子吗?还有,我爸爸说他去北京见毛主席,是骑自行车去的,他怎么会这么傻呢?如果是我,见谁也不会骑自行车去呀——这叫我真是不能理解。是不是有点不正常,变态?我想多了解文革,不知从哪里去了解。 傅×(1980年出生,16岁,女,初中三年级学生)文革时我爸爸才十岁。我的印象多半是从电视剧里看到的。比如《年轮》《孽债》等。我觉得文革很可笑,又可气。穿衣服补丁愈多愈革命,人有知识就挨斗。我想将来再也不会发生文革了。谁也不能一声令下,大伙就干。我们得动脑子好好想一想,是不是应该这么做,如果我不同意,还会反抗呢! 常××(1983年出生,13岁,女,初中三年级学生)我对文革太朦胧。我爸爸在内蒙做过知青,但他从来不谈那时的事。课本上没有这些内容,同学们也很少谈到文革,大家都不清楚,跟我们也毫无关系。只有一次,奶奶说,她在文化大革命中头发被人剪了,就戴了一顶帽子把秃头遮住,爸爸问她怎么回事,她不肯说;爸爸叫她摘去帽子,她就哭了。我对文革有点怕。就这些。 何××(1977年出生,19岁,女,大学一年级学生)那个时代有激情,人都很真诚,非常迷人!我想象不出文革具体是什么样子,是不是有点像五四运动?那时也游行、演讲、斗争,也分两派,也打人,但那是一种为了信仰的战斗呀!我喜欢这种生活,哪怕这真诚被欺骗了也心甘情愿,因为我是真的,现在无法生活得那样富于激情了。 刘××(1980年出生,16岁,男,高中一年级学生)我知道文革坏,我听家长讲的,但我不明白人们为什么不反抗?我对爸爸说,他们凭什么拿你东西,凭什么打你,你为什么不打他呢?要是我就和他们拼了。如果再有文革我才不怕呢,我也“打砸抢”,把害我们家的人都收拾了。 林×(1984年出生。12岁,女,小学五年级学生)我不知道文革是哪一年的事。我不清楚是怎么回事。文革时打人我知道,是为了建设新中国吧,打的是日本鬼子吧……不,是蒋介石反动派!我听说过“四人帮”,有毛主席的媳妇,还有林彪,别的就不知道了。 田××(1979年出生,17岁,男,高中二年级学生)都说文革搞个人崇拜不好。我看挺不错。一句话那么多人响应,人心齐,能干大事情。现在缺的正是这种精神支柱,很少有人再说起民族国家这类高尚的话。据说文革时干活拼命,下班自愿不回家,现在太看重钱了。可是我并不懂,为什么对文革好像有点回避呢?考历史时,老师说:“不考这块,甭准备了。”这块就是课本上文革的内容。家里的爷爷奶奶也常嘱咐我们对文革这些事:“千万少说!” 郭××(1977年出生,19岁,职工)你设想一下,假如把文革从历史上去掉,那么文革前的社会和文革后的改革时代能连在一起吗?这就说明了文革的重要。不要轻易否定一段历史。我没看见过文革,但现在人人都说那时候没有吸毒和嫖娼,是吗?所以说,历史不是1+1=2也不是2-1=1。文革中有好东西,甚至有很好的东西。 谢×(1978年出生,18岁,职校学生)文革的问题是政治关系超过一切关系,现在的问题是金钱关系超过一切关系;文革干活不计报酬,现在是不给报酬不干活;文革是“一句顶一万句”,现在是谁说了也不算。我认为最好的办法是从文革和现在各取一半,放在一起。 宇文×(1979年出生,17岁,男,高中二年级学生)我对文革的印象主要是从爸爸身上得到的。他在文革中戴了好些顶“帽子”,可能由于他是知识分子。我觉得他虽然不幸,但不像英雄落难时那么崇高,他似乎很委屈、很窝囊。他偶而谈到文革,总是叹长气,我也没办法。我认为任何时代,都不能叫人委屈,叫人难受。 张×(1977年出生,19岁,男,职员)每个人对文革的说法都不一样,给我的印象很乱。有人说文革时生活很苦,大学毕业工资才五十多块钱,但又有人说那时的物价低,一斤肉不到一块钱;有人说文革时随便打人,社会混乱,也有人说那时官员清廉,治安很好;有人说毛主席犯了错误,可还有人说毛主席伟大,一声令下,全国闻风而动。我也不知谁说的对,形不成一个完整的样子。我曾经把这些话对一个经历过文革的人说过,他说这些话全对,我听了就更糊涂了。 于××(1978年出生,20岁,女,打工妹)在农村听说过文革,不多。庄稼人对政治没兴趣,没心思打听,不碍吃喝就行了。文革好像是反左吧!别的就不知道了,知道了也没用。 贾××(1977年出生,19岁,女,农民)文革就是斗坏人、斗地主呗!不过老地主们早死光了。现时下,人们有的做买卖,有的还雇人干活,不也成了地主!文革还革谁?以后大伙都有了钱,谁还会闹那种事。愈穷才愈革命呢! 竺×(1976年出生,20岁,女,大专二年级学生)长辈很少和我们谈文革,大概没有共同经历,也没有共同语言。对于文革,我认为毛主席的初衷是好的,他让知识分子下乡,想支援文化落后地区,但适得其反,耽误了很多人才。那时候,青年学生一腔热血,到祖国第一线,奋不顾身,这样做对国家好,可是失去了自我价值。文革对我们一代的影响是间接的,但还能感觉得到,比如人际关系复杂、相互不信任等等,这和文革时候相互揭发和诽谤有关。我认为文革坏处多于好处,我为自己生在现在感到庆幸。 原载《一百个人的十年》 《忏悔录》 选自:一百个人的十年 作者:冯骥才

1966年19岁女B市某歌舞团演员 我爸爸被打成右派时我十三岁——我给他写了一封居然没有称呼的狠巴巴的信——他在北大荒用放大镜在画报的剧照上寻找我——六一年爸爸饿死——他的遗言像一条鞭子——每次谢幕都是给爸爸鞠躬——他肯定听见我的忏悔了 哎,作家,我问你一个问题:人为什么不能重活一次?这是谁定的?人如果真的能重新活上一遍,准能活得没有失误,活得聪明而真实,活得不留下任何遗憾,但为什么偏偏你只能活一次悔恨重重,无从弥补,愈活愈沉重,最后不是死了叫人埋进黄土,而是沉重的心把自己压到土里边去。我多想重活呀,哎,这是不是唯心主义者的自寻烦恼。不,不!如果你欠活人的债,可以想办法去偿还,但如果你欠的是一个死人的呢?那就注定无法挽回,一辈子带着愧疚,如同手里攥一笔无处偿还的债,背着一个沉重的十字架,一天天走下去。你作家的天职不是抚慰人心头的创痛吗?你说人碰上这种苦恼该怎么解脱?嘿,作家也没辙了吧。有人说,因为人生是一次性的,所以注定人是悲剧性的,你说对吗?既然悲剧是天定的,命定的,那只有认了;认了就是忍了,忍到死去那天思恩怨怨全都了结,是吧……我是不是开头就把话说糊涂了,东一榔头西一斧子,存心叫您摸不着头脑,自然不是!我也不知道现在心里边为什么又乱起来,其实早在八宝山那次我就平静多了。八宝山那次?对,那是给我可怜的色爸开追悼会。 我爸爸被打成右派时我十三岁。正在舞蹈学校上培训班。这培训班是国家一流的,目标是培养舞蹈尖子。我有舞蹈天赋,是。 一个十三岁的孩子对爸爸能有多少理解?我哪里知道他在抗日期间,曾在党领导的一支抗日演剧队——桂林新中国剧社工作,积极宣传抗日,更不知道湘桂大撤退后,爸爸他们千辛万苦,转移到昆明,常常半饥半饱站在舞台上为了唤醒民众,保家卫国……在我的记忆里,我整天在叔叔阿姨们的怀里,被轮换地抱来抱去,他们教我唱歌。我像只惹人疼爱的小猫儿。爸爸呢,他是最好的人,也是最爱我的人。我说他好,就凭着所有人看爸爸时的眼神——信赖、喜爱、尊敬,这是一种直觉;我说他最爱我,也是凭着他看我时的眼神——疼爱、鼓励、信赖,时时还闪出令人兴奋的爱的激情。这也是一种直觉。直觉是孩子判断世界的唯一方式,往往最准。 你想想看,如果别人说我爸爸是坏蛋,我会怎么反应?当然会坚决反对,可是很快又完全相信了。为什么?因为我那时太简单、太纯洁、太天真了。我十三岁呀,老师们认为我还要小得多。我们在院子里上课学习戏剧的"起霸"和"趟马功",腿绷不直,老师气得把手中的鞭子在空中挥舞,吓唬我。我呢,反而把鞭子抽落的海棠偷偷放进嘴里。因为我天真可爱,又有很好的跳舞天资,培训班把我当做宝贝和尖子。还常叫我去参加国家的一些重大外事活动,向外国首脑献花。记得一九五九年毛主席击中山公园游玩,那次选了我和一个男孩子去给毛主席献花。毛主席接过花,还和我拉手。我曾在日记上写道:"今天我给毛主席献了花,一直拉着他白白胖胖的手,我真高兴。"这拿俗话说:对我的政治待遇是很高的。 可是忽然一天——这天正要派我去给来访的金日成主席献花,我已经打扮好,后脑勺儿上扎一个玫瑰红带白点的丝带蝴蝶结,老师们都夸我漂亮,我兴奋极了——我的班主任老师忽然把我叫到他的办公室,沉着脸对我说:"你今天不要去了,你家出事了。" "什么事。"我问,真是晴天霹雳。我对他下面的更没有半点准备。 班主任老师问我:"你知道右派是什么吗?反革命,敌人,坏蛋,你爸爸被划定右派了。" "我爸爸是最好最好的人,老师你是不是听错了。"我说,浑身直打哆嗦,声音也打颤。 他对我倒挺有耐心,一字一句地说:"老师是最爱你的。你应该听老师的话,你爸爸原先不错,可是他现在变了,在单位里反对革命,他做的事是不会对你说的。为什么?因为你是好孩子,他怕你知道后就要反对他,你在电影里不是也看过反革命吗!他们有的人开始是革命者,后来成了叛徒,大坏蛋。懂吗?对,你懂了。老师也不愿意你爸爸变,但他变了,你就要和他划清界限。" 我流着眼泪,信了,就这么简单,从此就和爸爸一刀两断。自他打成右派,直到他死,我再没见他。 如果是现在,我才不信这套呢! 但那是五十年代,中国人都是一个直眼儿的时代。许多大人都信,为了和当右派的丈夫或老婆划清界限而离婚,何况我一个人事不知的孩子。我曾一次又一次使劲反省自己,是不是害怕牵连,怕失宠,才昧着良心和爸爸一刀两断,应该说,开头是绝没有的。 当时我在这件事情上纯洁得白壁无瑕。有一次我梦见爸爸穿着敌军服装,追我,还开槍打我,这就是那时我对爸爸的感觉。 我给爸爸写了一封信,居然连称呼也没写,我以称他爸爸为耻辱,义正辞严而狠巴巴地写上这样几句: "你现在已经是人民的敌人丁,你应该很好改造自己,回到人民中间来,到那时我就叫你爸爸。" 据说爸爸收到这封信后,被送到北大荒劳改去了。可是你想,这封信对他的伤害多么厉害!直到许久之后我才知道,反右时他的出版社总编辑被定成右派,爸爸和他很要好,单位叫爸爸揭发总编辑,爸爸就是一声不吭,顶牛顶了一年多,使给爸爸也戴上右派帽子,一个因正直而不被社会宽容的人,受尽了委屈和践踏之后,又被我一根铁针当胸扎进去,直插心窝,我才是残害他的最无情、最丧尽天良的罪人! 叫我奇怪的是,他竟然一点也不恨我,好像他一点点也没有受到我的伤害!他在北大荒,当听说我参加了《鱼美人》舞剧演出,还千方百计搞到一本《人民画报》,用放大镜从画报的《鱼美人》的剧照找到了我。听说那是他在遥远的边陲贫苦生涯中唯一的安慰。那里的人几乎全都看过这张剧照,有的人还不止一次看到。这本画报一直压在他枕头下,直到一九六一年自然灾害时他在北大荒饿死,尸体从床上抬定时,那本画报还在枕头下压着,纸边都磨毛了,画报上的剧照却保护得完好无缺。这事是我听妈妈说的。妈妈还说,爸爸在北大荒又苦又累,每个月只能分到八斤粮食,得了肺炎,贫病交加,活活饿死,后来被用破席裹了裹,埋掉。我妈妈亲自去北大荒领他的遗物。只有几件破衣服,烂帽子,一个旧搪瓷水怀和洗脸盆,再有就是这本画报,还有一个日记本。他生前哪敢在日记本上写真实的感想,都是记事,天天的流水账。但日记本中间却写了这么一句止不住的真情:"我从《人民画报》上找到了她,她更可爱了,我兴奋地直哭!"这便是他留给我的遗言。 这遗言一行字,像一条鞭子,我重复一遍,就火辣辣抽我一次。 他去世这年,我十五岁。我们分手两年,一个情断义绝,一个至爱情深,我没给他再去过一封信,更谈不上去看他。 我常常反思自已,在这两年里,我与他一直断然不再有任何联系,难道只是因为天真和受革命教育的结果?真的一点也没有因为怕压力、怕连累自己、怕不受组织信任与重视的私心?我不敢承认有,如果承认就承受不了刺心般的自责。但我可以告诉你,有…… 自从他被打成右派,天压下来了。所有重大外事与政治活动实际上都不再有我。原先说我十四岁就可以破格入团,从此也不再搭理我。每逢别的伙伴们去参加重要活动演出,我一个人孤零零在院里溜达,深深尝到了政治歧视的厉害。原先对我特别好的那些老师,突然变一张脸,像川剧里的变脸;他们想尽办法迫使我去揭发爸爸,我能揭发什么?那些老师因为在我身上榨不出可以使他们凭功请赏的政治油水,就恨我,冷淡我,排挤我…… 但这样就应该抛弃爸爸吗? 特别是在他最需要我的时候。世界一片暴风雪,冰天冻地,只有女儿是他唯一温暖的依傍呀! 如果现在以我的死能换来爸爸的复活,我宁愿马上去死,但当时为什么因为惧怕压力就把他抛开?我恨"划清界限"这四个字!这四个字像一把刀斩断我们父女,而拿起这把刀的偏偏是我自己。 愈清醒就愈痛苦,愈痛苦就愈清醒。 特别是爸爸的死,一下子使我来个很大转变。我转向面对自己,不再是面对外部世界。 我开始不爱自己,怀疑自己,否定自己,甚至害怕自己。我感到自己的良心被狗咬去一大半。我的精神要崩溃丁。平衡自己的只有苦练业务。因为爸爸的一个理想就是盼望我能成为优秀的舞蹈家,我要拼命地干,干得出色,做为补赎自己的罪过! 文化大革命到来之后,我的家整个完了,妈妈和弟弟妹妹被赶到草原去。只剩我一人,孑然一身,无依无靠。我前边讲了,我巳经不关心外部的事,这期间面对"文革",我非但不伯,好像什么也不在乎了。红卫兵说我爸爸是反革命,我偏说他是好人,巴不得他们把我打死,为父亲挨揍,死去活来,良心才得安宁。特别是本团的革命派们嫉妒我的业务好,批我"自夸典型",不叫我加入"样板团"。那时除去样板戏根本没有别的演出,我几乎失业了;我却坚持练功,如果我垮下来,父亲留在世上的理想也就全完了。我天天坚持练功,晚上躺在床上还练腹肌;乘坐电车时我从来不坐,借着车子晃动好练身体的稳定性…… 文化大革命对整个社会的空前摧残,对人大面积的迫害,使我的头脑更加清醒,也就更不能原谅自己曾经的罪过。这期间,虽然我在社会上沉默、冷静、很坚强,但回到家里就软弱下来。我想爸爸,而且这种思念与日惧增,只要串门来的人谈到右派、北大荒、劳改、批判斗争,虽然没有触及到爸爸,我也哭,呜呜的,哭起来就止不住。哭到最后,只觉得人空了,拿什么也填补不上。 七五年广州交易会找到我们团,要求派演员去给外宾跳舞。因为我的民族舞跳得最好,只好叫我去。还说属于"给出路政策",当然必需"控制使用"。我想这可到了给爸爸争口气的时候了。我跳"红绸舞",场场满堂彩。每次谢幕,我面对着热情沸腾的台下,却像对着漆黑冰冷的陰间,面朝着遥远而不可及的父亲,对他深深鞠躬。心里默默对他说:我想他、爱他、请求他谅解,我感到终于有机会、有办法来赎罪了。可是,这股劲憋得太久,一发而不可收拾,兴奋,激动,拼命跳,忘乎所以,身体和精神都顶不住了,突发心跳过速,常常跳得一分钟一百四十次,人倒下去,几个月躺在床上,人也脱相了。医生说不能再于跳舞这行,这怎么行?我一边养病,一边偷偷做简单练功,还默默请求父亲保佑我,让我站起来,回到舞台上,给我赎罪的机会,这罪还像一块大石板压在我身上呀! 一九七九年爸爸的冤家平反了。 他死去那年只有四十五岁,风华正茂,在我印象中他总是那种精力旺盛的样子,但七九年如果他依旧在世,也不过六十刚过,相信他那种对生活、对人的热情依然一如盛年。人生最好的岁月,他却在地下一动不动长眠,想来真是凄苦极了。 爸爸在文化出版界的一些朋友发起,为他开追悼会,灵堂设在八宝山公墓。主办追悼会的人叫我写一份悼词。我心里有许多话要说,答应了。拿起笔来,百感交集,悲愤交加,激情奔涌,要报复,要发泄,要控诉,但在灵堂里念起这悼词时我却出奇的冷静。没想到参加追悼会有这么多人,黑压压把灵堂站满,不少是文化出版界名人,他们听着我一字一句地念: "亲爱的爸爸——" 我终于叫他了,压在心里整整二十年的声音,终于在大厅广众堂堂正正、骄傲自豪地呼叫出来了。然而,我居然没有激动,而是异常平静地念道: "今天,我站在这里,既没有痛苦,也没有高兴,我只有一种怨恨! 我恨我们太软弱了。软弱使我们屈从于外界的压力。软弱使我们在您最痛苦的时候,不敢去安慰您,不敢去爱您。软弱使我们只能瞧着命运把您一个人抛给了苦难。 我恨我们太无知了。无知使良心遭受欺骗。我至今不能原谅我自己,为什么竟相信那些把您指责为人民敌人的谎言。爸爸,您还记得那时我给您写过的信吗?那信的开头没有称呼。我写道:-因为你是人民的敌人,所以我就不能叫你爸爸。虽然当时您肯定非常痛苦,但还是用放大镜困难地在《人民画报》-鱼美人-舞剧剧照中找我,想看我。我的好爸爸,亲爸爸,我知道您不会怪罪一个十三岁的无知的女儿,可是随着时间的增长,我越来越痛心,越来越不能原谅我自己给爸爸心灵所压上的痛苦,我良心在受折磨-不敢爱-本身就是一出人间的悲剧,能把纯洁的爱变化成无知的恨,这种爱与恨的颠倒是残忍的。爸爸就是在这样一种情况下被折磨而死。 有些人是不需要灵魂的,但我觉得像爸爸这样一个一生正直、热诚、善良的人应当有灵魂。他也不应当被人们忘记。他那孤苦的灵魂应当得到慰藉。爸爸,您若知道有这么多熟悉的伯伯和阿姨、您生前的朋友,经过他们的努力能够在北京的八宝山悼念您,您感到欣慰了吗?爸爸,我爱您,想您呀——您听见了吗?您肯定是听见了!爸爸,您安息吧。" 我在整个念悼词的过程中,四周安静极了,安静得听得见每一个轻微的抽泣,抑制不住的呜咽。我自己却没有哭,真的,我听见自己异常清晰的口齿,把每一个字送到灵堂又宽又大的空间里。我甚至听得见自己转换句子时换气的呼吸声。我感觉好像身在天堂里,在神灵光辉的照耀下,对着爸爸讲这番话的。我感到他巨大、温暖和宽厚的存在。并感到他真的原谅了我!一切恢复如初!这一刹那,我仿佛被自己净化了,被大彻大悟,被永不背叛的真诚,被全心倾心的爱,把自己从无边的苦海里拯救出来,向上飞腾,飞进一片光明透彻、一尘不染的天空中……我有生以来头一次这样轻松、自由和舒服呀! 从这以后,我似乎好多了。 你以为我就此解脱了吗?那就错了!开头我对你说过,如果欠着活人的债很好办,但我欠的终究是早逝的爸爸。我总琢磨他临死时候是一种什么感觉?最疼爱的女儿与他"划清界限",他怎么会不感到亲离的疼痛与人世的悲凉?每每想到这里,那悔恨的陰影又把我遮盖起来。这也许是永生永世难以解脱的了。 中国人的宗教不讲忏悔。没有忏悔,人会活得愈来愈狠,或愈来愈累。对于有心灵生活的人讲,没有忏悔就无法活。我的心便成了我的忏悔室。每逢此时,我就躲进我幽黯的忏悔室里,与自己喃喃对话。 哎,作家,我对人生有这样一个理解:

人生有一万条路,但每个人只能走一条。如果你选错了,即使后来知过改过,曾经的过失也无法弥补。……当然,任何事物都不会是单纯积极或消极的。残酷的人生与社会教给我的是:永远再不要单纯,永远再不要做违心的事。宁肯为真心付出沉重的代价,也不要为违心付出悲惨的代价。 原载《一百个人的十年》

|