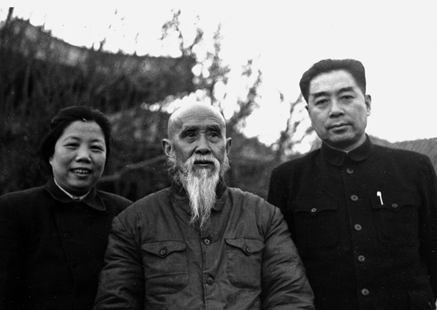

伯伯、七妈与六爷爷周嵩尧在西花厅

一、六爷爷成了唯一由伯伯亲自批准任命职务的周家亲属 1949年底,我从学校回来,天已经快黑了。七妈招呼我:“秉德,你伯伯就要回来了,今晚天气也不太冷,你到大门口去迎一迎,陪他多走会儿路,这两天他总在开会,活动太少了。” “好!”我答应一声,就蹦蹦跳跳来到大门口。 汽车进了大门,伯伯就下了车。我迎上去说:“伯伯,七妈说让我陪您走回家。” “好啊!”伯伯随和地笑着,与我一边走一边聊着家常,“秉德,刚刚接到信,你六爷爷就要到北京了。” “哪里来的六爷爷?”我忍不住好奇地问,“伯伯,我过去有爷爷、四爷爷,他们都去世了,现在又要来一个六爷爷,我怎么有那么多个爷爷呢?” “我们周家是个大家庭,你爷爷辈亲兄弟加堂兄弟共有11个。论大排行,你爷爷排行老七。这位六爷爷是你爷爷的堂兄,他是你爷爷辈里过去做事地位最高的一位了。现在你爷爷辈还健在的也只剩下这六爷爷了。” “六爷爷他现在有多大年纪?” “六爷爷今年也有七十六七岁了。”伯伯拧起眉头想了想说,“当年,你爷爷辈的兄弟们都去拜过绍兴师爷,给人家做徒弟,但多数都没学成,只有你二爷爷、六爷爷学得较好,你六爷爷还中了举人,做了师爷,后来曾给袁世凯做过秘书,在中南海办过公呢。” “袁世凯不是坏人吗?”我有些吃惊,不禁脱口而出。因为伯伯一向疾恶如仇,想当年爸爸脱离革命,伯伯都抹下脸来批评他,而六爷爷曾经给坏人当过秘书,当然是为虎作伥,伯伯为什么反而和他亲呢?那个时代,学校里的教育都是非常直观的,红就是红,黑就是黑,不革命即反革命,从来没有什么中间道路可选的。 “秉德,看事情不能那样简单,你六爷爷做事的那个年代,共产党还没有诞生嘛。他在袁世凯的大帅府办事处任秘书时,曾经力主南北议和,并一再为南北和平统一而奔走呼吁。袁世凯一宣布要称帝,你六 “伯伯,你一说住那幢房子的爷爷,我记起爸爸和我说老家事时提到过他。就因为你学了洋学堂,参加了革命,那位爷爷就以你为反面教材,再不准自己的儿子读洋学堂,都关在家里请私塾先生讲四书五经呢!” “这我也知道。”伯伯点点头抱着双臂站住了,“不过,这也是事实。当年我如果不离开淮安,不到沈阳、天津读书,也不会走上革命道路,也可能和留在家乡的兄弟一样沉沦下去呢!” 从随伯伯住进中南海后,我才知道我们周家之大,亲属之多!真是隔三岔五就有人往西花厅自报家门,周姓为多,其次陈姓,鲁姓也有过。我听成元功等几位工作人员算过一次,建国后一两年间,敲西花厅大门,自称是周恩来亲戚的不少于一百人!我伯伯离开淮安老家时才12岁,对许多人都不清楚哪房哪门的,于是常叫我带条子回家去问我爸爸。爸爸离家较晚,对各房亲戚关系、名号有所了解。为了能对周家各房的关系、名字理出头绪,1964年春天,由爸爸一房一房地说,我一笔一笔地记,列出了一张世系表,没想到这张家表还真的派上了不少用场。 “秉德,你还小,但有一条你要记住:看人一定要从大处着眼,不能苛求,尤其是生活在旧时代的老人,只要他做过对人民有利的事,就应该记住他。就像你六爷爷,他当官时曾为人民做过两件好事,这是不应该忘记的:第一,他在江苏督军李纯秘书长的任上平息了江、浙两省的一场军阀战争,使人民的生命财产免遭了战火的涂炭;第二,袁世凯称帝时,他没有跟着袁世凯走,这是他政治上有远见的地方。你六爷爷是1929年举家搬往扬州的,‘七七事变’后,扬州被日本人占领,他的旧交挚友中有些人当了汉奸,出于他的名望,日伪方面也曾多次请他出山,你六爷爷不卑不亢,坚持隐居。1946年,他从报纸上得悉我到了南京,即刻专程赶到南京梅园与我见面。如果不是国共和谈很快破裂,我又离开南京,那时我就该把老人接到身边。唉,忠孝不能两全,对生我的父亲,特别是养育我的四伯父,我都没有报答他们的养育之恩。现在你六爷爷要来北京,我可以尽一个晚辈的义务和孝心了。” “六爷爷来也住在西花厅吗?要不要把我们的房子腾给他住?” “不用,你六爷爷的住处我已经安排好了,住在远东饭店。那是政务院交际处所属的一个招待所,里面已经住了不少知名人士。这次你六爷爷带一个成年的孙子周华章来京,照顾他的起居生活。” 伯伯的声音不大,却非常有磁力,就像是从心灵深处发出的仿佛带有历史回音的声音。他点头的片刻,我已经把伯伯那种对前辈的真情和孝心深深地烙在心里。 六爷爷到中南海西花厅的那天,伯伯、七妈特意把爸爸、妈妈及我们孩子们都接到西花厅,全家聚齐,为六爷爷接风洗尘。六爷爷满头银发,白须飘然,一身黑布中装棉衣裤,一双白边黑布棉鞋;虽已是七十有七,可腰挺背直,面红带笑,思维敏捷,谈吐潇洒。尽管一身布衣,可老人家见过大世面的坦荡自若和日月风霜磨炼出的仙风道骨丝毫没受影响。 伯伯、七妈站在西花厅的大门口迎接。六爷爷下车后,伯伯伸出双手紧紧握住老人的手,亲切地招呼说:“六伯父,一路上辛苦您老人家了。这次来,就不用再回苏北老家了,既来之则安之吧。”说着,连忙招呼七妈过去和六爷爷见面。那天,伯伯和七妈一直陪坐在六爷爷身边,与老人谈笑风生。我坐在伯伯对面,注意到到伯伯一双乌黑明亮的眼睛一直注视着六爷爷,含笑的眼神中透露出尊敬和关切;而六爷爷的神态则是越发自然轻松,谈天说地,不断发出朗朗的笑声。而那属于伯伯特有的专注眼神,当时让我印象特别深刻。 伯伯在世时,我只是有所感慨;直到他去世后,我从许多新闻纪录片中又多次看到了伯伯那种熟悉而专注的眼神,让我热泪盈眶。许多回忆文章,不管是外国友人还是中国人的,不管是国家领导人还是普通老百姓的,凡是与伯伯接触过的人,都会感受到他那专注眼神中包含的亲切和尊重,仿佛那一刻自己就是他眼中的唯一和全部,于是,那为时或长或短的接见和谈话,就让人记住一辈子,感动一辈子,有的甚至于改变了一生的道路。 1951年7月29日,中央文史馆正式成立,六爷爷由政务院副秘书长齐燕铭(因为齐父曾和我六爷爷是同僚,齐对他比较了解,就提名了他)推荐,经担任政务院总理的伯伯亲自批准,正式被聘为首批中央文史研究馆馆员,这也是伯伯对自己所有亲属中,亲自做过的唯一一次职务任命或者工作安排。 后来,我常听六爷爷的孙子华章哥哥说:六爷爷学习可认真了。那时《毛泽东选集》还没出版,为了提高自己的觉悟,跟上新社会的发展,77岁的老人家,每天吃罢早饭便戴上老花镜,铺纸研墨,手握毛笔,用蝇头小楷,工工整整,一字不漏地抄写毛泽东主席的《新民主主义论》。华章哥哥怕老人累着,劝六爷爷不要抄,告诉他书很快会印出来的。老人家却执意不肯,他说这是古训,也是他多年来养成的学习习惯:买书不如借书,借书不如抄书,抄一遍,记得准记得清,也更容易理解。他老人家也确实学有心得,联系自己的沧桑经历,提笔写文章向报社投稿,赞颂新中国的成立,赞颂共产党的领导。 1951年,在建党30周年的纪念会上,六爷爷还被推选为中央文史馆的代表,和担任过毛主席老师的中央文史馆馆长符定一先生一起向毛主席敬酒,表示衷心的祝贺。 自从六爷爷来到北京后,西花厅再不用担心找上门来冒名认亲的人了。1951年11月,六爷爷曾特意给伯伯的行政警卫秘书何谦写过一封信,详细说明了当时在世的远近亲戚,近百人的关系、姓名及现状等。他老人家亲自用毛笔工工整整抄写出的有三千多字,这是当时关于伯伯亲属最为全面具体的一份资料。 (未完待续) 责任编辑:日升 (责任编辑:日升) |