|

六、有情有义又念旧的伯伯

伯伯虽然身为国家总理,却很念旧,讲情义。五六十年代时,尽管他工作繁忙,日理万机,仍经常抽空约见一些过去的老战友、老部下,以及他们的子女。还有几次,他将在天津南开学校读书时的一些老同学如李福景、潘述庵、李愚如、张鸿诰等请到西花厅相聚,并由我父母作陪,共同叙旧又谈新。

1960年春节前,伯伯请四十年前南开的老同学相聚,由我父亲作陪。左起:李子克、李愚如、潘琪华(潘述安之女)及女儿、伯伯、潘述安、李福景、周同宇

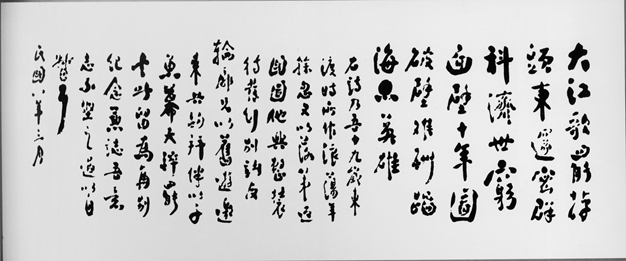

1960年,伯伯在南开学校读书时的多年同窗好友,并在同一寝室住了两年多的张鸿诰,刚从东北调到北京,在水电部电科院任高级工程师。伯伯请他和几位老同学聚餐,这也是几十年后伯伯第一次见到张鸿诰。席间,伯伯举筷为张鸿诰布菜时,手一停,问道:“纶扉(张鸿诰之号),士琴(我母亲名为王士琴)叫你大姨夫,我可怎么称呼你呀?” “各论各叫吧,你还叫我大哥,同宇可得随士琴叫我大姨夫了!”张鸿诰似乎事先有了思想准备,随即答道。 原来,年轻时,1917年伯伯在南开学校毕业后,与一些同学同去日本留学。伯伯在1919年四、五月间回国并参加了“五四”运动,而张鸿诰仍留在日本学电机,学成回国后在哈尔滨电业局做工程师。30年代我父亲在哈尔滨谋生,就常常去看望这位自己哥哥的老同学张大哥。而张鸿诰还是我妈妈的大姨夫。我爸和我妈已经相识后,才又互相知道了这层关系,双方都因张鸿诰而加深了彼此的信任和感情,这也促成了他们的婚姻。从此,我爸当然要随着我妈对张大哥改口称为大姨夫了。 在多年的交往中,有时张鸿诰会对我爸妈谈到他与我伯伯在南开学校读书时的情形,我妈至今记忆犹新: “恩来的学习非常勤奋、努力。家中清贫,他就想出为学校刻蜡版的办法,解决自己的经济问题。一年后,因他的学习成绩好,人品好,校长很赏识他。 “恩来在学校还积极参加社会活动,16岁时与两个同学发起组织了敬业乐群会,创办了会刊,组织会员阅读进步书籍、报刊,开时事讨论会、讲演会等。他不愿当头,让别人做会长,可大量的实事都是他干。他从来不计名分,同学关系、师生关系都处得很好。” 这次席间,张鸿诰还对我伯伯说:“你离开日本前写给我的诗,我还保存着,将来我要拿出来交给博物馆。” “我那首诗交到博物馆?不够格,不够格!”伯伯立即想到40年前的那首诗,忙真诚且谦虚地说。 聚会临别时,伯伯送给每家一包花生米。这在当时的经济困难时期,可真是一份极受欢迎的礼物呢! 1977年初,为了悼念伯伯去世一周年,也为了慰藉七妈,张鸿诰把我妈妈找到他家中,给我妈看这件他历经战乱、精心珍藏了58年的伯伯写的那首诗,请她转交给我伯母。我妈打开这幅字体娴熟的诗,诗中写道: 大江歌罢掉头东, 邃密群科济世穷。 面壁十年图破壁, 难酬蹈海亦英雄。 当时张老先生回忆说:“1919年初,恩来在日本要回国前,我们几个同学为他饯行,事前准备好了笔墨纸张,席后互相提笔留言。这时恩来想起他1917年9月在天津登轮前往日本时做的一首七言诗,题写下来赠送给我。”(据我母亲回忆,认为伯伯诗中第一句用的是“棹头东”而非“掉头东”) 张鸿诰还特意介绍了一段经历:“恩来的这首诗,我一直珍藏着。回国后在日伪时期和国民党统治时代,时常有被军警突然搜查的危险,我为了保存这首诗,实在没办法,只好忍痛割爱,把恩来的签名部分裁掉,再裱糊起来,把它和其他字画混在一起。并准备好如果军警问到这是谁写的,就回答说:我不知是谁写的,这是我在字画摊上看到,认为这字体好,买下来的。这样手迹才保存了下来。”

伯伯于1919年所写《大江歌罢掉头东》之手迹,左下角的签名是被收藏者忍痛割爱裁掉的

我想,如果没有张鸿诰老先生冒着危险精心珍藏,我们现在也就看不到这首表达伯伯少年壮志的诗篇了。可想而知,经过近一个世纪的历史变迁,不知伯伯还有多少文章、诗赋等手稿失散世间,未被人们发现,现在想起来就深感遗憾。 (未完待续) 责任编辑:日升 (责任编辑:日升) |