|

我对复旦“村庄”的重新认识,是在上世纪80年代末。那时,我在国年路270弄复旦第八宿舍安家,不经意间,就会在“村口”遇见老一辈学者大家,他们的名字如雷贯耳,举止温润儒雅,过目难忘。多年以后,我读到更多历史回忆,我确信,这一切足以一扫单调和平淡,让复旦“村庄”变得温暖、靓丽起来……

题图为庐山村(今复旦第一宿舍)大门

第一次听到复旦“村庄”这个词,大约在1979年。那时,我在复旦大学读书,一天,偶然问起一位任课老师的住址,老师用手往南一指:“就在对面,筑庄!”——“筑庄”?“筑庄”在哪儿?

国年路街景,后面老房子为筑庄(今复旦第六宿舍)

原来,“筑庄”就是指复旦第五宿舍(国年路160弄)。抗战期间,复旦校园遭受重创,抗战胜利后校园以南的日本房舍划归复旦,成为师生宿舍。宿舍分为七个区域,以复旦建校以来历年迁址的地名足迹命名,分别为庐山村、徐汇村、嘉陵村、德庄、筑庄、淞庄和渝庄——统称“三村四庄”(简称“村庄”),即今天复旦教工宿舍的前身。后来,我到“村庄”走过几次,日式老房子斑驳陆离,千篇一律,没有什么特别印象,倒是“村口”的国年路,坑坑洼洼,积水成潭,让我记忆深刻。 我对复旦“村庄”的重新认识,是在上世纪80年代末。那时,我在国年路270弄复旦第八宿舍安家,不经意间,就会在“村口”遇见老一辈学者大家,他们的名字如雷贯耳,举止温润儒雅,过目难忘。多年以后,我读到更多历史回忆,我确信,这一切足以一扫单调和平淡,让复旦“村庄”变得温暖、靓丽起来…… 名教授的“村舍” 复旦“村庄”的范围,包括今邯郸路、国顺路、政熙路及国权路两侧的区域,内有一二百幢日军占领时期遗留下来的平房、小楼和联排建筑,构成“村舍”。 在所有“村舍”中,庐山村(今第一宿舍)和徐汇村(今第二宿舍)房屋条件最好。庐山村原为日本军官和高级职员寓所,约有两层小楼20余幢,每幢楼单门独户,楼上有阁楼、晒台和储藏室,楼内设厨房、卫生间,有煤气和抽水马桶;徐汇村里大多是日式平房,内部条件与庐山村相同。嘉陵村(今第四宿舍)的建筑结构复杂一些,有平房、二层楼房和三层楼房,共分A、B、C、D四个区。德庄(今第三宿舍)、筑庄(今第五宿舍)、淞庄(今第六宿舍)和渝庄(今第七宿舍)原是日本兵营和普通职员宿舍,有平房,也有联排小楼,小楼分上下两层,楼上是卧室,楼下是客厅,也有厨房和卫生间,面积比庐山村和徐汇村的房屋略小。

渝庄(今复旦第七宿舍)大门

1946年暑假以后,复旦大学从重庆复员返沪,师生纷纷入住“村庄”。当年,大部分教师都服从分配,“拎包即住”。外文系教授李振麟之子李北宏告诉我:“当年我父亲才三十出头,胆子大,与母亲一道搭乘美国军用飞机回家。飞机一降落江湾机场,他们就直奔学校。当天夜里,他们在校图书馆(今校史馆)临时打地铺捱了一晚,第二天就被分配住进了‘嘉陵村’。” 最先入住庐山村和徐汇村的,是复旦名教授,他们是“村庄”里的第一代“村民”。庐山村里,住过陈望道、伍蠡甫、张明养、洪深、全增嘏、章靳以、卢于道等教授;徐汇村则住进了汪东、周谷城、周予同、蒋天枢、漆琪生、萧乾、方令孺、张孟闻等教授。章益校长也住在徐汇村,他所居住的31、32号,是徐汇村里少有的两层楼房,被人称为“章公馆”。后来,有人把经常到“章公馆”串门的教授戏称为“公馆派”。李青崖、索天章、朱伯康、汪静之、曹诚英等教授,住在嘉陵村。德庄、筑庄、淞庄和渝庄当年主要为学生宿舍,后来改作教师宿舍,也住过不少名教授,谭其骧、吴斐丹、赵敏恒等教授就住过筑庄,哲学系教授严北溟先生因家里人多,入住筑庄24、25号两套房屋。

章公馆(今复旦第二宿舍31、32号),章益校长曾居住于此

“村舍”的住房式样各异,但几乎家家有书房。新闻系教授、作家萧乾回忆,他所住过的徐汇村22号,“地方不大,但卧室、客厅一应俱全,还有间小书房。在那里,我写了几十篇国际社评和《红毛长谈》,也编了《人生采访》和《创作四试》。”此外,几乎每户人家都有一个小院子,可以种草养花。中文系教授、作家靳以喜欢在院子里种植蔬菜,他女儿章洁思记得,透过家里落地玻璃窗,“可以望见房前小院子中茂盛生长的各式蔬菜……” 好客的“村民” 从复旦名教授入住那一刻起,灰蒙蒙的复旦“村庄”就罩上了浪漫、绚丽的人文色彩。 诗人冀汸当年是复旦学生,1946年6月下旬随学校复员回沪,他在德庄住下后,曾特地到庐山村、徐汇村拜望老师。对于这里的生活细节和老师个性,冀汸有过精彩的描述。

庐山村(今复旦第一宿舍)10号,靳以曾居住于此

他写徐汇村18号的周谷城教授:“天气又热,还没有一台电风扇,仍像在夏坝一样,挥着蒲扇。周先生的得意之作是他偶然发现了隐蔽的煤气管道,自己用一根橡皮管接出来,连着煤气灶,便可烧饭、炒菜了。‘家家都能用煤气吗?’我问。‘不,有的找到了,有的还没找到,只好用煤油炉。’” 他写徐汇村23号的方令孺教授:“……也住着一幢平房。她倒简单,一个人雇一个年龄相若的保姆,既是照顾生活,也是作伴。” 他写庐山村10号的靳以教授:“走进大门,左首是厨房和卫生间,正面便是大厅。一张‘榻榻米’就占了三分之一的面积,上面随意堆放着许多书刊。靠近窗幔是一张大写字台,墙上钉着一幅尚未裱装的丰子恺画:岩石缝里长着一根绿色的小草……靳以先生站起来,拉开窗幔,再打开落地玻璃门,就是户外……靳以先生打算将‘榻榻米’拆掉,把这间变成书房兼客厅,让它适合中国人的习惯。”

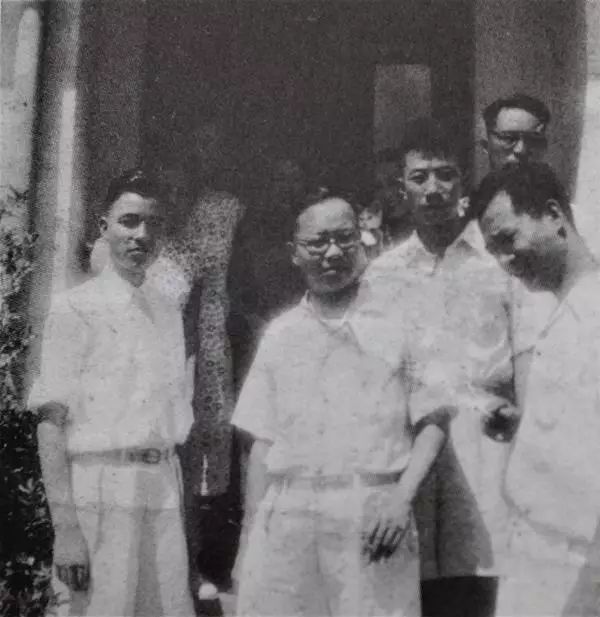

1946年夏,萧乾(前排右)、辛笛(前排中)和靳以(后排右一)等摄于徐汇村(今复旦第二宿舍)22号萧乾家门口

在庐山村,靳以是最好客的“村民”之一,他的家里经常高朋满座。1946年9月,女作家凌叔华准备坐船从上海赴英国,与在伦敦的丈夫陈西滢会合。在等船期间,凌叔华携女儿小滢住在靳以家。凌叔华原本与靳以不熟,因编辑《武汉日报·现代文艺》副刊时,靳以为她异地做过编辑,从而拉近了距离;陈西滢是散文作家,因与鲁迅论战而闻名。靳以一生崇拜鲁迅先生,是鲁迅灵柩的抬棺人之一,但他却与陈西滢、凌叔华夫妇保持着终身的友谊。就在这年8月,靳以还为小滢写过题词:“不为一己求安乐,但愿众生得离苦。” 凌叔华在庐山村等船近两个月,闲暇时便去邻家访问朋友,最先访问的是徐汇村的萧乾。萧乾和他的英国夫人格温刚从英国回来,夫妇俩都在复旦教书,格温在外文系教英国文学。萧乾与格温是牛津大学同学,他俩的相识,还是陈西滢介绍的。据说,格温对徐汇村的生活很满意,当年一家小报曾特地介绍过格温:“这位英国太太吃不惯校中厨役所烧出的小菜,特自起伙仓,所以,她也和其他教授的中国夫人一样,拿着竹篮天天到小菜场去买小菜,她做小菜的本领很不错,教授中吃过她的烹调品者都赞不绝口……”

1947年,萧乾与夫人格温在徐汇村(今复旦第二宿舍)平房,据说窗前的花是格温亲手栽种的

1947年,靳以在家中热情招待了作家刘白羽,刘白羽来自解放区,对复旦“村庄”充满好奇。据有关记述,就在那一次,刘白羽亲眼看见萧乾“左手挎着‘洋太太’,右手牵条洋狗,西装革履,满嘴洋文,在校园的草地上散步……”其实,那条所谓的“洋狗”名叫“阿福”,是诗人辛笛送给萧乾的杂种狗。晚年的萧乾忆起“阿福”,依然充满爱怜之情:“每逢我骑车去校本部讲课,阿福必跟在后面。临过马路时,我总得下车硬把它赶回去。那时美军的吉普车横冲直撞,开学那天,一名一年级新生就被轧死在校门前。但阿福总是嗷嗷叫个不停,不甘心回去。” 庐山村另一位好客的“村民”,是戏剧家、中文系教授洪深。1946年末,戏剧家田汉来到洪深所住的庐山村19号。其时,田汉的个人婚姻正陷入低谷。据田汉自述,抗战胜利后,他从重庆回到上海,居无定所,先后在戏剧家于伶、高百岁家借住过,因分居多年的妻子林维中的“骚扰”,他被迫多次搬离,最后住到远离市区的洪深家里,“我借居他家的三楼,一者图静,二者也是避林女士的无理取闹……”(《田汉自述罗曼史》) 永远定格的一幕 1946年中秋节后的一天,曾在中原解放区参加革命的青年诗人芦甸、李嘉陵夫妇突然出现在德庄门口。芦甸告诉冀汸,“这次到上海来,不是为了‘谋生’,而是为了‘觅路’——回解放区之路。”原来,两个月前芦甸随部队在宣化店突围后,一直没有打通去延安的道路,辗转到达上海。冀汸安排他俩在德庄住下,混在学生食堂用膳,并带他俩去市区看望了老师、曾任复旦兼职教授的作家胡风,通过胡风与地下党接上了关系。 这一年底,诗人牛汉也来到复旦,挤住在德庄。据牛汉回忆,“1946年12月,国民党又开始抓人。我很危险,便只身逃到上海,在复旦(郗潭封在那里)混饭吃,混住在学生宿舍里,在这里见到了诗人冀汸。”郗潭封也是复旦学生,在复旦编辑刊物《诗垦地》,“牛汉有时候给我寄来诗稿,请我转给胡风……我感觉到他是地下党,但他从来没有告诉我。”(郗潭封《牛汉:我的亲兄弟一般的朋友》)冀汸回忆,牛汉睡郗潭封的床铺,“自然也是在学生食堂混吃,牛汉个子高,近两米……大家站着吃饭,他的头便浮在众头之上。谁要是找牛汉,在食堂门口扫一眼就可发现。从安全角度说,颇为不利。”最后,牛汉在地下党帮助下,通过开封抵达解放区。 1946年12月起,“反对美军暴行”和“反饥饿、反内战、反迫害”爱国民主运动风起云涌,复旦校园也兴起波澜。此后,国民党军警就经常出现在复旦“村庄”,大肆搜捕爱国师生,洪深、漆琪生和陈望道等进步教授的家都被一一搜查,萧乾记述道:“一天凌晨,我正在徐汇村宿舍里,蓦地传来砰砰砸门的声音。我爬起来去开门。那位在英国牛津长大的格温吓得以为来了明伙强盗。进来的却是持枪的大兵。他们冲进卧室,翻完了书架又把床上的被褥枕头全掀起丢开,一面用枪托子在榻榻米上使劲顿。最后毫无所获,气哼哼地走了。”

庐山村(今复旦第一宿舍)19号,洪深曾居住于此

1947年5月30日,国民党军警闯进洪深的家,逮捕了躲在洪深家的进步学生。据一位劫后余生的学生回忆,这次搜捕后,“校区各宿舍还笼罩着劫后的气氛,当我走进庐山村洪老的家,却格外地感到宁静、温暖。洪老照例还在看报,小妹妹小弟弟们都准备睡觉了,我没敢更多惊动他们,告诉了他们我即将远行。这天夜晚,我就睡在最高层的田汉同志住过的阁楼房中,第二天天刚亮,就从江湾辗转乘车到轮船码头。”此后不久,洪深被迫辞去复旦教职,搬离了庐山村。 1949年4月26日清晨,国年路上枪声大作,国民党军警对复旦进行最后一次大搜捕。枪响以后,周谷城教授翻身起床,透过窗户向外张望,只见两辆红色警车停在徐汇村门口,许多枪口瞄准寓所。早已被列入国民党“黑名单”的周谷城明白:国民党军警来抓人了!此刻,周谷城神色自若,对着镜子,洗脸,梳头,穿好西装,打好领带……他对夫人说:“要是我衣服也没穿,蓬头垢面,那多难看。”周谷城之子周骏羽当年只有8岁,他清楚地记得:“有人‘砰砰砰’来敲我们的门:‘周谷城、周谷城住在这里吗?’……那个人硬要进来,爸爸就迎上去说:‘我就是。’那个人说:‘请你跟我们走一趟。’爸爸就出去了,我和妈妈也就跟了出去……”走到徐汇村门口,章益校长闻讯赶到,周谷城拉着章益的手,大声说:“友三(章益字),你要为我作证!”然后,跨上警车。警车载着几十名被捕师生,闪着警灯,呼啸远去——多少年过去了,周谷城洗脸、梳头、穿西装、打领带的一幕,却在复旦“村庄”永远定格。 1950年9月1日,复旦大学校委会决定,将“村庄”名称以中文序数代替(即改为第一宿舍、第二宿舍等),从此,复旦“村庄”的故事告一段落。然而,在很长一段时间里,这一带仍是一片田园风光……“村庄”之名,更贴近风景和口碑。 (刊于2017年6月15日解放日报朝花周刊·夕拾版) (责任编辑:日升) |