|

1968届初中生是所谓的“老三届”最年少的一届,然而这一届学子却用他们稚嫩的肩膀,和整个“老三届”群体一起,承受着“文-革”所带来的灾难性后果。我就是1968届的一员,1965年9月考入厦门最有影响的重点名校“厦门双十中学”,但就读不足8个月,即被1966年5月16日爆发的浩劫所断送,到1977年10月21日高考恢复,我在青春年少的大好时光,整整失学长达11个春秋,8个月的初中几乎成了我终身的学历! 不过老实讲,1966年文革刚刚开始不要上学,天天放假,心里还是偷着乐,因为家庭出生不好,父亲是厦门大学的“右派分子”,我没有参加红卫兵,乐得当逍遥派,真是少年不知愁滋味。1968年12月,关于“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育”的最高指示突然发出,我们这一届中学生很快被宣布为“1968届初中毕业生”,随即上山下乡的浪潮一浪高过一浪,汹涌而至,势不可挡,我在街上的“光荣榜”上看到了自己的名字,被发配到龙岩地区武平县永平公社唐屋大队,被正式转为农村户口,并被要求“一辈子扎根农村干革命”,一个又一个“被”接踵而至!  我被这阵历史的狂潮抛到闽粤赣三省交界的大山深处的“唐屋村”,往右翻过一座山就是江西会昌的洞头,往左翻过两、三座山就是广东的平远。唐屋村没有电,最现代化的标志就是一根从20余里外的公社所在地——帽村拉来的铝线,供电话和有线广播两用,时光仿佛一下子倒流百年。格格不入的农村生活令我开始惶恐起来,与惶恐的感觉并驾齐驱的居然还有莫名其妙的读书欲望,而且越发强烈起来。有一天,我居然自己一个人步行了100多里的红土小路和砂石公路,来到了武平县城,径直伸手敲开了“武平一中革命领导小组”办公室的木门,一进门就很急切很诚恳对办公室里的三、四个人说,我是厦门知青68届初中生,我想接着读高中。那几位人一时愣住了,其中一位半笑不笑地对我说,你们厦门知青是来我们武平接受再教育,改造世界观的,不是来读书的,你要安心上山下乡,好好劳动。”我则不依不饶,重复着我是初中知青,我要读高中,并且据理力争“我要读完高中才接受贫下中农的再教育”。办公室那几个人用客家方言嘀咕了几句,其中我连猜带蒙大概有一句听出个八九不离十——“来了这么多厦门知青,这个人是不是神经不大正常”。 我已经记不清后来是怎么离开学校又步行百里回到唐屋村的,但想读书的欲火非但没被浇息,反而在胸口越烧越旺,干渴难忍,我写信要求父母亲将我所有的中学课本都寄来农村,我要读书!繁重的体力劳动之余,我在昏黄的油灯下开始了自学与阅读,那煤油的气味温暖了闽西冬天的寒夜……大队部的《福建日报》以及县“毛泽东思想宣传站”两个月一本的《新阿尔巴尼亚画报》都成为我饥不择食的文字口粮,父母亲每一封贴着红灯记或金训华邮票的家信成了我精神的支柱…… 1974年冬天,在厦门大学任教的父亲毅然提前退休,动用当时唯一的救命稻草——“补员政策”,把我补回厦门,学校人事处安排我到厦大外文系食堂当炊事员,这是当时绝大多数“臭老九”子女理所当然的去处。工作分配结果一出来,与我同时分配到食堂的几位老知青当场就哭了,我却偷着乐,因为有自知之明,右派分子的后代压根就没有选择的空间,更因为我从此可以尽情地自学,厦大图书馆那么多的藏书正等着我去如饥似渴! 食堂工作的繁重强度其实不亚于农村,烧煤洗菜水深火热,最是一个萝卜一个坑,常年没有假日,你星期天轮休一天,实际上是你周六一个人干了两个人的活后换来的,因为每天吃饭的学生永远都是300多人。男工还要煮稀饭,凌晨3点起床,在一口特大的锅里熬粥,头昏眼花,稍不留神一旦摔进锅里那就得熬到清晨六点,等前来接班的女工来处理这锅“瘦肉粥”了。繁重的劳动也没有阻挡我的自学和阅读,厦大图书馆不少“英语简易读物”上都沾有我的斑斑手迹,或是煤污,或者带着五香的淀粉,应该没有油渍,那个物质匮乏的年代哟!  不过随着时间的推移,我很快不满足这样的自学状态,我要读书,我要与同龄的工农兵学员一起上课读书,我有我的理由,既然我也是工人,我就有权利成为工农兵学员里的一员,我要用实际行动参加“教育革命”,我要半工半读,我写了很长的一份要求,提出我的诉求,一式两份,一份寄给了当时国务院教育组的组长周荣鑫,一份送到了厦大外文系革命领导小组。寄往北京的要求信自然石沉大海,但给外文系的要求却即刻有了回音。系办主任(她是我小学同学的母亲)代表系领导小组郑重其事地专门回复了我,记得大概的意思是,首先肯定了我身体力行要求参加“教育革命”的愿望,但做好食堂本职工作就是对教育革命的最好支持,在不影响本职工作的前提下,可以参加工农兵学员的政治学习。我很清楚,这是我所能获得的最好回复,我因此更加自由和大摇大摆地出入外文系的阅览室、资料室,自学和写作相辅相成,我发现当时写作不仅是自娱自乐,还是门槛最低的挣扎。我有恃无恐,跑到大教室去听课,当时的工农兵学员零起点,我正好如鱼得水,英语日语不亦乐乎,还首创了中英混合的卖饭用语——“How many Liang do you want?”(你要几两?) 1976年9月,“四人帮”垮台,文革结束,我的散文处女作《解放了》发表在《福建文艺》1977年2期,我挣扎了几年的自学努力终于有了初步的回声,随后为纪念周总理逝世一周年而创作的长诗《诗的花圈》也发表在《厦门大学学报》上,一时间信心倍增,踌躇满志,就在这个时候,传来了高考恢复的消息,一时间几乎不敢相信自己的耳朵。确认之后,我随即立马认识到有三道门槛横在自己面前:一、只学8个月的初中,能否报名?二、自己这点自学的水平够用吗?况且我的数学一塌糊涂,分母在上还是分子在上我都分不清楚。三、即便过了前两关,我的家庭出生能被组织上认可“可以教育好的子女”?

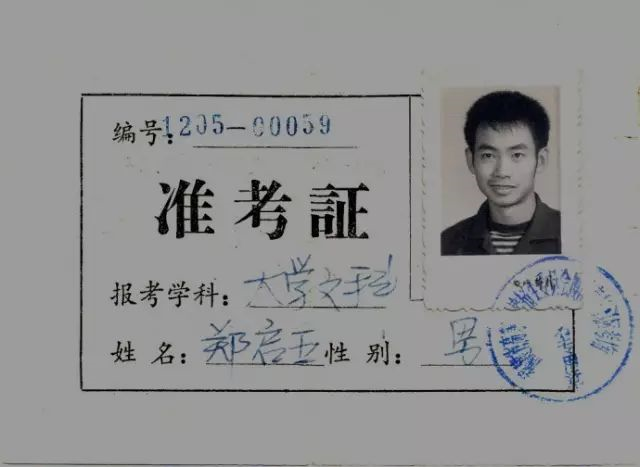

从恢复高考的消息发布到开考,总共给我复习的时间只有一个月,而这一个月里食堂却一天假期都不给,其实我自己不愿意也不敢请假,因为我一请假就势必增加同事的工作负担,让人家为你干活。而上述的“三道门槛”也让我一切顺其自然,不慌不忙,颇有死猪不怕开水烫的淡定。我以极为平静的心态走入考场,日积月累的知识量得到了最大的挥发,语文的作文是读后感,素材是魏钢焰发表在《人民文学》写大庆铁人王进喜的报告文学,这个我早就熟读了;而英语考卷也没有逃出我的视野,那段《熊猫》的英语描绘好生眼熟,它来自我不久前精读过得英文版《中国建设》杂志。但数学注定是一败涂地,我草草做了前面的几道小题,然后马上交卷,随即赶回家复习隔天要考的历史和地理……

最终我以数学只有7分而其它科目几乎满分的成绩过了体检线,参加体检时我兴高采烈,这应该是我成人之后首次遭遇公平对待,我够本了,我居然越过了三道门槛中的两道!录取通知书终于发完了,我没有份,这是早有预料的,第三道门槛显然是无法逾越的。有人风言风语,说“狗崽子还想考半保密的外文专业,真是癞蛤蟆想吃天鹅肉”,这是损人的话,又何尝不是大实话?!我回到食堂加班加点,因为考试耽误了同事的休息时间。我继续埋头苦干,并很快迎来了恢复高考后首届考进来的大学生,只是那句“How many 两 do you want?”再也说不出口了!就在这个人生难受的节点上,传来了中央要求各校挖潜扩招,以及政审要重在考生个人表现的传闻,1978年3月的一天傍晚,我拖着疲惫的脚步经过学校信箱,发现我家的信箱玻璃格有一张挂号信通知单,我的心剧烈地跳荡了起来,我一夜无眠,隔天一早,我就坐在信箱门口的石阶上等待开门,取单签名,凭单取信,这封挂号信果真是我梦寐以求的录取通知书,信封上贴的是20分工农业建设普通邮票里的“钢铁”。(事后30多年在看电视连续剧《历史转折的邓小平》,关于恢复高考的那几集总是令我泪流满面!)  随后在厦大外文系举行的迎新会上,我上台朗诵了自己写的诗歌《这是梦吗?》,头四句是“这是梦吗,这是梦吗,有谁能告诉我,这不是梦境”,事前没有任何彩排,但现场熟悉我的外文系师生大声回应:Cook(炊事员),这不是梦啊! 这怎么不是梦,这是一个1968届初中生失学长达十一年后实现的大学梦,我人生的重大转折就此开始!在巨大的时代洪流里,我是一头无望的小蚂蚁,但不管怎么说,上天还是赋予了我等蚂蚁挣扎的权利,挣扎,挣扎,再挣扎,只要还有一口气,没准真能爬上一根救命的稻草,进而跻身梦想的平台……  恢复高考是邓小平复出后惊世骇俗的一步棋,瞬间改变神州大地青少年的学习面貌,意义非凡,今年10月21日是高考恢复40年,发一套高考纪念邮票怎么样?这可是一套最接地气和人气的纪念邮票!  |