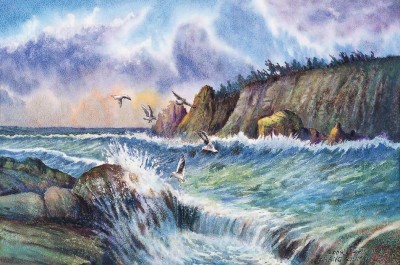

冯雪峰借翻译高尔基成就了中国的“海燕”,李金发借翻译魏尔伦成就了东方的“微雨”,翻译对中国新诗的发展起到了重要的作用。图为美术作品《海燕浪花共舞曲》。

▲1924年泰戈尔访华,由林徽因和徐志摩作陪,三人留下了这张合影。  ▲《新青年》杂志(左图)是中国新诗发端的阵地。冰心的小诗派创作与她翻译泰戈尔的诗作分不开,右图为冰心翻译的泰戈尔诗集《吉檀迦利》。   闻一多常常将诗歌翻译融入自己的创作中,著名的《忘掉她》就有对外国诗歌的翻译和借鉴。图为闻一多之子闻立鹏为父亲创作的油画《红烛颂》。 1917年,在 《新青年》 杂志上发表的八首白话诗,被视为中国新诗的起点。其后,闻一多、戴望舒、徐志摩等一批杰出诗人迅速涌现,象征主义、新格律诗等流派百花齐放。崭新的形式与多元的表达,让新诗如同那首著名的译诗 《关不住了》 一样,从固定的文学版图中破土而出,散发蓬勃的生机。而这其中,我们总能看见翻译诗歌“如影随形”的身影。 今天,我们回溯新诗百年的脉络,不妨换一个入口,看看诗歌翻译,对于当年新诗摆脱质疑、探索出路和不断丰富壮大,起到了怎样的作用。 嘉宾:熊辉 西南大学中国新诗研究所教授、博士生导师 采访:钱好 本报记者 在新诗创作举步维艰的情况下,译诗为中国社会和文学引入“新声” 记者:今年是新诗诞生100年。我们知道,在这100年里,新诗的发展始终和诗歌翻译有着密切的关系。能不能先介绍一下,在新诗被称为白话诗的最开始,它与诗歌翻译有着怎样的关系? 当时文学界主要受国外什么流派、风格诗歌的影响? 熊辉:早期白话诗与诗歌翻译的关系极其复杂。从创作资源的角度来讲,五四前后的译诗在诗体形式、音乐性、情感和思想等方面,都堪称新诗的榜样,几乎所有的新诗创作都留有译诗影响的痕迹。就构成要素而论,译诗成为最早践行新诗观念的作品,在新诗创作举步维艰的情况下,率先展示出白话诗的体例。比如胡适翻译的 《老洛伯》 已非清末旧体,实乃成熟的白话新诗,也难怪他要以 《关不住了》 这首译诗来标举新诗的纪元。 早期新诗界对外国诗歌流派和风格的接受并非井然有序。我们在一个特殊的时间节点上,将西方纵向发展了上千年的诗歌引入中国,然后在一个横向的空间里对之加以吸收,乱象丛生自是无可避免。不过,在一个“狂飙突进”的时代,那些富于变革精神的诗歌更易于受到国人的青睐,比如浪漫主义诗人彭斯、华兹华斯、柯列律治、拜伦、雪莱等人的作品,美国新诗派运动的主将蒂斯代尔、洛威尔等人的诗歌,构成了五四前后译诗界的主色调。这在无形中契合了鲁迅1907年撰写的《摩罗诗力说》 之旨要,即大力推介富有“革命”气质的诗人诗作,为中国社会和文学引入“新声”。 记者:在那以后,中国新诗又是怎样在传统的古体诗和新涌入的国外诗歌之间找到自己独特的风格? 其中译诗起到了怎样的作用? 熊辉:事实上,新诗的写作资源至少包括四个方面:中国古典诗歌、外国诗歌及其翻译体、民歌以及自身逐渐积淀起来的传统。正是这四个方面的合力,共同促成了今天新诗的创作局面。 古典诗歌对新诗的影响自不待言。作为中国人,传统诗歌早已成为我们文化基因的构成要素,不管早期新诗如何拒绝传统,如何不顾一切地拥抱西方,却始终不能将之化为云烟。比如小诗潮的兴起,看似受了日本俳句和泰戈尔短诗的影响,实际上却是人们对绝句体的回溯;比如上世纪二三十年代晚唐诗风的盛行,产生了戴望舒 《雨巷》 一类唯美的诗篇,多少透露出人们对古诗风韵的留恋。 但与此同时,没有翻译诗歌,中国新诗能否取得今天的成就,也要打个问号。很多诗人和学者在论述新诗发生发展的机缘时,纷纷将眼光投向了域外,比如曹顺庆就说新文学是在中国文化土壤上生长的靠着汲取外来营养发育的新品种;梁实秋甚至说“新诗就是用中文写的外国诗”,此话虽显极端,却并非无理。在新诗确立文体地位的过程中,翻译诗歌真可谓功不可没。首先,它让大多数中国人有了接触外国诗歌的机会,让新诗创作资源更为丰富;其次,它让新诗人的创作有了可凭附的模板,诗体解放和创新得以实现。胡适认为第一首真正意义上的新诗是其翻译的蒂斯代尔作品,冰心等人的小诗创作受惠于郑振铎翻译的泰戈尔诗篇,散文诗的产生与刘半农翻译屠格涅夫直接相关,闻一多等人的新诗创格离不开英语诗歌的节奏。中国现代诗歌的主要流派与西方诗歌之间也能找到对应的关系,正如刘重德先生在 《文学翻译十讲》 中所说:“五四运动产生了许多诗歌流派,比如浪漫主义诗派 (郭沫若),大众化诗派 (刘半农),小诗派(谢冰心),湖畔诗派 (冯雪峰),新古典主义诗派 (冯至),新格律诗派(闻一多),革命诗派 (蒋光慈),象征主义诗派 (戴望舒)。总之,这些诗派和他们的作品或多或少地受到了外国诗歌 (包括东方和西方的诗歌)的启示和影响。”浪漫主义诗歌的兴起与郭沫若对雪莱诗歌钟情有关;大众化诗歌的时兴多少与刘半农对爱尔兰和印度“拟曲”的翻译分不开;象征主义诗歌的出现,始于李金发对魏尔伦的师从,成熟于 《现代》 和 《新诗》 两杂志的作家群对法国象征主义诗派作品的译介。如此等等,当能说明翻译诗歌对百年新诗发展的积极作用。 当然,凡事都有两面,翻译诗歌给中国新诗带来的负面影响同样不容小觑,语言欧化导致母语诗性的降低,形式松散导致新诗创格举步维艰,翻译体在有损原作艺术形象的同时左右了中国新诗在形式上的自由化潮流,这些都业已成为百年新诗发展的顽疾。 诗歌翻译与创作相通,诗人译诗是中国新诗史上的特殊风景 记者:如你所说,翻译对中国新诗有着巨大的影响,译诗本身就是新诗创作的一部分。那么翻译诗歌本身存在着怎样的难点? 在中国新诗史上,对于同一首诗的不同译本,有没有产生过一些争论? 熊辉:美国诗人弗罗斯特曾说:“诗是在翻译中流失的东西”;中国现代诗人如胡适、徐志摩、闻一多、梁宗岱等,都阐发过“译诗难”的命题。诗歌翻译的难度即为一种语言艺术和思维方式很难用另一种语言和思维呈现出来,同时文化意象和用典也会给翻译设置障碍。 在现代诗歌翻译史上,同一首诗出现不同版本的译文屡见不鲜,但原因却各不相同。例如1924年,徐志摩从英国人菲茨杰拉德的英译诗中转译了波斯诗人莪默伽亚谟 《鲁拜集》 的第73首作品,之前胡适、郭沫若均对此做了较好的翻译,但他认为翻译不是要拿自己的译品与他人的译品“比美”,而是练习自己的创作。又比如拜伦的 《哀希腊》 先后出现了梁启超的词体译、马君武的七言体译、苏曼殊的五言体译、胡适的骚体译,以及查良铮的新诗体译,这些版本的译诗因采用不同的诗体形式而各具特色,互为补充。除开不同历史时期译者艺术主张或时代诗风的变化会产生不同的翻译版本外,也有在同一卷期出现多种译本的情况。华兹华斯的 《她住在人迹罕至的地方》 这首诗于1925年3月被翻译到中国,当时 《学衡》 杂志第39期开始增加了“译诗”栏目,发表了华兹华斯 《露西》 组诗中第二首的八种译文,标题为 《威至威斯佳人处偏地诗》,译者及各自翻译的诗名分别是贺麟的 《佳人处偏地》、张荫麟的《彼姝宅幽僻》、陈铨的 《佳人在空谷》、顾谦吉的 《绝代有佳人 幽居在空谷》、杨葆昌的 《女郎陋巷中》、杨昌龄的 《兰生幽谷中》、张敷荣的 《德佛江之源》 和董承显的 《美人居幽境》,译文都是采用五言体形式,都带有传统的审美眼光和文化价值取向。在同一期刊物上刊出同一首诗的八种译文,这在中国翻译史上属于罕见的现象,加上译者又对之作了中国化“改写”,那华兹华斯的这首诗必然会引起文人学者的广泛关注,使之更容易被中国读者接受。何其芳创作于1932年9月19日的 《花环》 一诗,便有这首诗歌的影子。 关于诗歌翻译的论争非常普遍,同一首诗的不同译本各具特色,难分高低。但不管出于什么原因的复译,都有助于译作的传播和翻译质量的提升。 记者:中国新诗史上有一个独特的现象:诗人与译诗人的身份有很大一部分是重合的。然而在常人的理解中,翻译是将他人的文字进行传递、转码,而创作是把自己的文思进行创造。怎样评价中国新诗发展过程中翻译与创作之间的关系? 熊辉:其实翻译与创作之间有很多相似之处,尤其是诗歌翻译。如果说诗歌创作是将自己的情思转化为诗行的话,那翻译则是将别人的情思转化为诗行。虽然翻译要受制于原文的语言形式,但更重要的是传递出原文的思想情感;隔着语言的距离,译者必须用本国诗歌的语言形式和艺术审美标准去再现原作的内容。因此,除情感的来源不同之外,在如何艺术性地表现情感方面,诗歌翻译与创作具有一定的同质性。 正因为二者有很强的共性,因此诗人译诗成为中国新诗史上的特殊风景。一般而言,越是好的诗人,其译诗就越具有诗性特征,因为他们更能将原作的情感内容艺术化地表达出来。胡适、郭沫若、徐志摩、闻一多、朱湘、梁宗岱、冯至、卞之琳、孙大雨、戴望舒、穆旦,及至余光中、西川、王家新等等,他们既是著名的诗人,也是知名的翻译家。由此引发出诗歌翻译与创作之间互为因果的关系:一方面,通过翻译,诗人的创作得以提升;另一方面,诗人创作的成熟,可以促进翻译的成功。 在中国新诗发展过程中,诗人常常借助翻译诗歌来实践自己的创作理念。在新文学运动早期,很多先驱者力图通过翻译诗歌来证明新诗形式自由化和语言白话化的合理性,为新诗理论的“合法性”寻找证据。其中胡适算是先行者,其白话新诗主张就是依靠翻译 《关不住了》 一诗得以充分彰显;之后,闻一多依靠翻译霍斯曼的诗歌来检验自己的格律诗主张。同样,何其芳翻译海涅和维尔特的诗歌作品也是要为自己的格律诗主张树立旗帜,其译诗采用了原诗的韵脚和顿数,基本实现了他“整齐的顿数”及“有规律地押韵”的格律诗主张,因此卞之琳在 《何其芳晚年译诗》 一文中说,何其芳“在译诗上试图实践他的格律诗主张”,这个评价是有据可循的。 除了借助翻译来检验创作理念之外,文学家们也尝试借助翻译来表达个人情感。在此方面,胡适似乎仍是先行者。胡适很少创作爱情诗,但他的译诗却有很多是爱情诗,他的创作与翻译主题呈现出矛盾的关系。但细思却又十分合理,传统礼仪限制了胡适对自由爱情的追求,却无法阻止他内心的对真情的渴望,因此翻译弥补并表达了他的情感。闻一多也算是这方面的典型,除借助翻译美国诗人米蕾的十四行诗创造了 《死水》 外,其另一名篇 《忘掉她》 同样是借翻译抒怀。女儿闻立瑛患病期间随父南下返乡,闻一多迫于生计又赴上海求职,不得已将女儿留在老家。女儿在与病魔抗争数月后离开人世,闻一多在她荒草丛生的坟前悲痛地写下了 《忘掉她》 这首感人至深的作品。“忘掉她,像一朵忘掉的花! /年华那朋友真好,/他明天就叫你老”,这是新诗史上脍炙人口的诗句,其实是对美国诗人蒂斯代尔 《忘掉它》 (Let It Be Forgotten)的翻译和改写。李金发借助翻译魏尔伦成就了东方的“微雨”,徐志摩借助翻译尼采成就了温情而又落寞的“威尼市”,冯雪峰借助翻译高尔基成就了中国的“海燕”等等,以译代作几乎成为现代诗人公开的秘密。 (责任编辑:日升) |