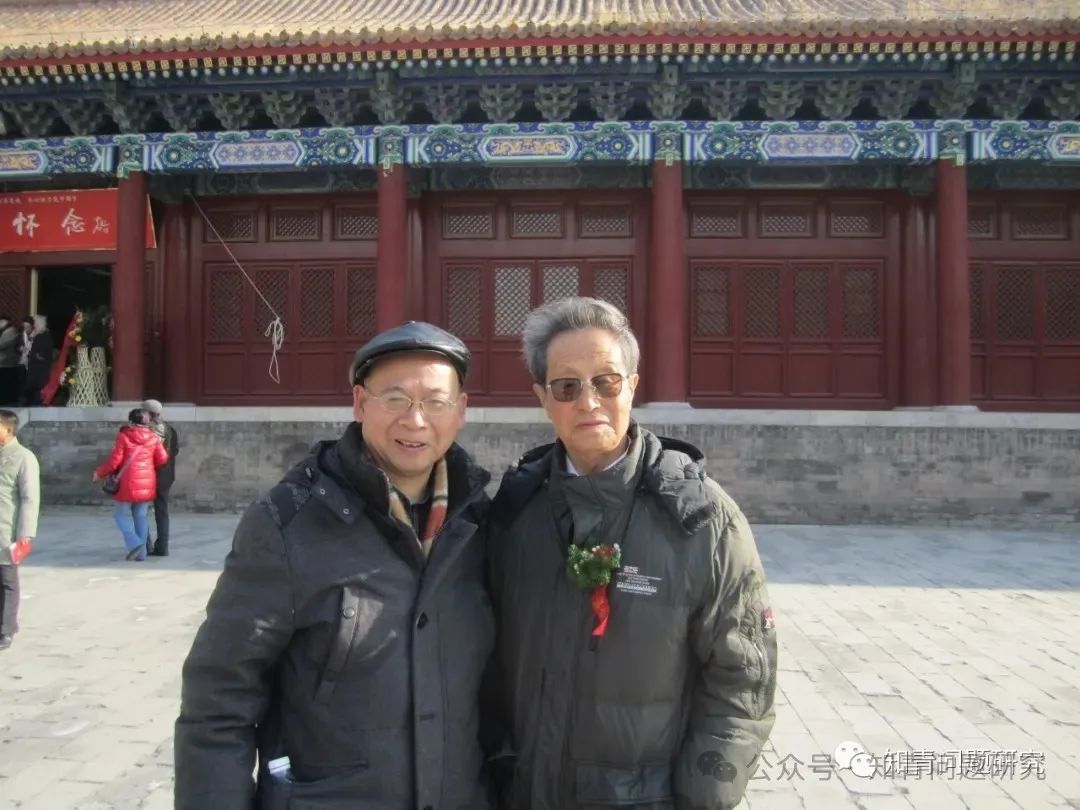

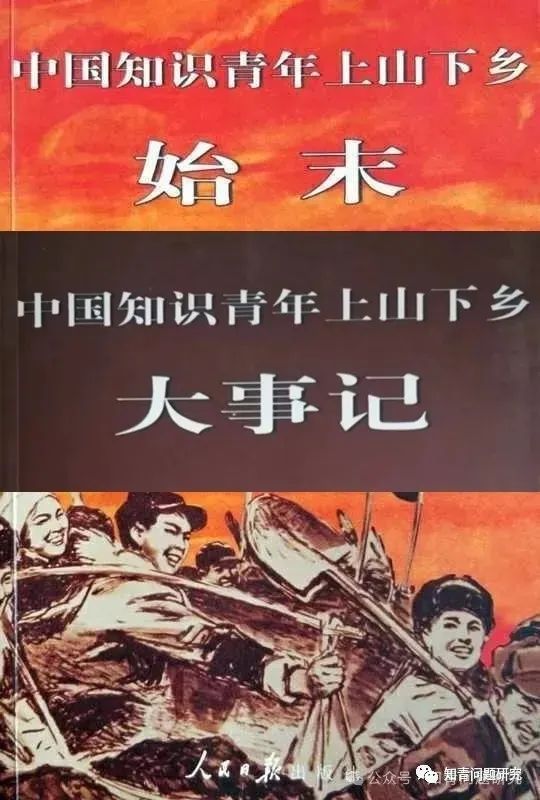

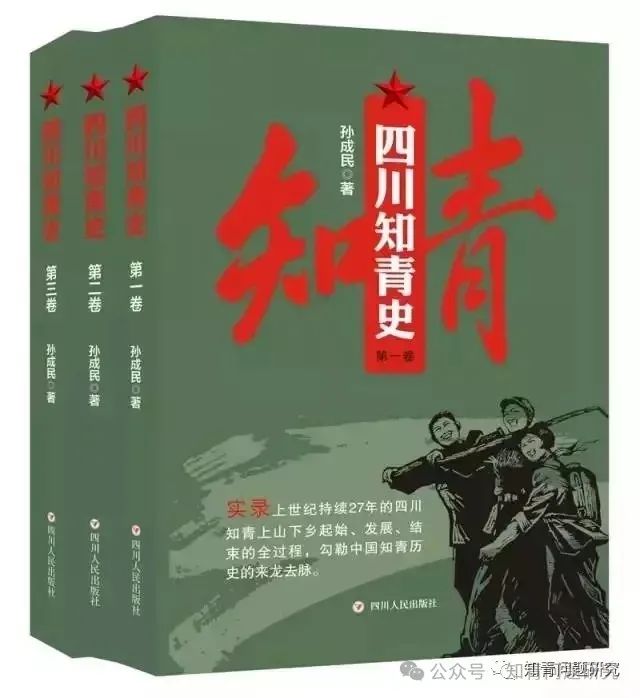

[惊悉人力资源和社会保障部中国劳动保障报社正局级离休干部(享受副省部级医疗待遇)、1962年起持续20年全程参加全国知青上山下乡工作的老领导、《中国知识青年上山下乡始末》《中国知识青年上山下乡大事记》主编顾洪章,于2025年1月20日15时08分在北京友谊医院病逝,享年94岁。《知青问题研究》公众号表示沉痛的哀悼!今特发孙成民研究员的文章,以表深切地怀念!] 《中国知识青年上山下乡始末》《中国知识青年上山下乡大事记》,是国务院原知青办公室一批老同志组成编委会,由顾洪章主编的两部知青史书。正是基于这两部史书审批的严格性、评价的权威性、编者的独特性等因素,堪称中国知青上山下乡研究的奠基之作,这是社会的公认。我作为知青研究的学者,当然很早就购有此书,并经常翻阅。殊不知,在岁月的积淀中,我从在书中认识顾洪章,进而与其相识相见,时有短信问候、信函交流,这段围绕知青史学的切磋日子,让我难以忘怀。  一、两部史书引导我进行知青研究 还在1996年下半年,历时近3年时间编撰的《始末》《大事记》第一版,由中国检察出版社正式出版发行了。当时,我就购买了这两部知青史书。翻开书一看,“顾洪章主编”几个字马上眏入我的眼帘,我虽与他从未谋过面,但他是知青上山下乡工作的“元老”,我却是早就得知的。 我非常感谢顾洪章主编的这两部知青史书对我此后知青研究工作的引导。尽管我有过在大巴山南麓农村插队落户9年多的知青经历,也有过在县、地、省知青办工作的不凡历程,还有过致力从事知青研究工作的良好愿望,而真正使我下决心在知青研究中迸发并孜孜不倦求索的,可以说,顾老主编的这两部书对我影响较大。 当时,我刚好从大巴山南麓的地委政策研究室招考调至四川省社科院工作。在繁忙的工作之余,我也开始阅读知青史书、浏览知青文稿、搜集知青史料。从顾老主编的两部知青史书中,我第一次较完整地认识到了知青上山下乡产生于上世纪50年代中期、结束于80年代初期的全过程,第一次较全面地理解到了党和国家第一代中央领导集体决策知青上山下乡的历史背景与发展脉络,第一次较系统地触摸到了知青上山下乡工作及政策逐步发展的演进轨迹。 正是这些“第一次”,使我开始从个人的知青经历中跳出来,去认识整体的知青上山下乡;从片断的知青历程中走出来,去理解全程的知青上山下乡。作为可靠的历史见证人,国务院原知青办这批老同志运用大量的史实、史料,已经较系统地勾勒出了中国知青上山下乡的来龙去脉,也为继续挖掘与深化知青问题研究奠定了重要基础,这些无疑成为我升华认识与开拓新知的一个重要助推器。 至此以后,只要一有闲暇之余,包括节假日、双休日,我都沉迷于浩瀚而枯燥的知青图书、档案、报刊等故纸堆之中,都埋头于一点一滴的知青访谈记录、口述历史、田野调查的广泛搜集之中。可以说,顾老主编的两部知青史书,是我从事这方面资料搜集、整理及研究的一个至关重要的指引与参考。 很快,这两部史书的第一版销售一空。2009年1月,人民日报出版社再版修订后的《始末》和《大事记》,由《中国知识青年上山下乡图集》主编靳建疆作为这两部书的责任编辑。得知消息后,我又购买了这两部经顾老一章一节、逐句逐字修订的史书,使我更加感受到了该书的权威评述与历史价值。  2013年12月,我应邀参加由人民日报《民生周刊》杂志社、河南郏县广阔天地乡党委等联合举办的“毛泽东诞辰120周年与书画展及知青英模座谈会”,也就是在这次会上,我第一次见到了顾老。 13日上午,以“怀念”命名的书画展在北京劳动人民文化宫开幕。参加开幕仪式的知青英模大都是耳熟能详的人物,他们是:邢燕子、侯隽、董加耕、杨华、赵耘、张韧、朱克家、薛喜梅等,顾老作为国务院原知青办的老领导应邀出席开幕式,并与知青英模及各地知青代表一一见面。老劳模吴桂贤、李素文,“草原英雄小姐妹”龙梅、玉荣,以及周恩来总理鼓励下乡的侄儿侄女周秉和、周秉建也参加了开幕式。 我与侯隽大姐在这一年已是第3次见面了,我们在举行开幕式的东配殿广场再次相逢,都很开心。这时,顾老到了,侯大姐迎上前去握手,并问候了他的身体状况。紧接着,侯隽大姐向顾老介绍了我。我十分高兴地与顾老握手,并与他一起留影。当顾老听说我曾在四川省知青办担任过副主任时,立即引起了他的一些回忆。他说,他曾多次来川进行过知青问题的专题调研,也看过四川知青工作的很多资料。他还向我打听原省知青办主任余之光、副主任高云的一些情况,我都一一作了回答。短暂的见面与交谈,使我感到顾老是一位慈祥、开朗、豁达的老人,当时已80开外了,依然精神矍铄。 开幕式完后,我与到会嘉宾们一起参观了这个寄托老劳模、老知青楷模无限怀念的展览。在展出的160余件书画作品中,不少是知青楷模的优秀作品,其中邢燕子、侯隽的参展作品更是引人瞩目,表达着一代知青的共同心愿与祝福。 在休息室,一群老知青围在顾老周边交谈,我也参与其中。当侯隽大姐向顾老介绍到我目前正在进行“四川知青史”的研究时,顾老高兴地说:我们这批人都老了,今后要靠你们搞下去了。当侯隽大姐转达我希望得到顾老的指导时,顾老当即答应了,并表示尽力支持。我也对顾老表示了衷心的感谢与良好的祝愿。 当天下午,参会嘉宾举行了一次别开生面的座谈会,缅怀毛泽东主席的丰功伟绩,畅谈知识青年与工农相结合的正确道路。我看到,顾老虽没作发言,但他对一些老知青楷模的深情回忆,不时地微微点头,还不时地在小本上记录着。 第2天,我与嘉宾们一道参观了毛主席纪念堂,还登上了天安门城楼。顾老因身体原因没能参加,也算这次见面后留下的一点遗憾。 三、表示力争通读《四川知青史》  9月17日,就在我寄送书的第5天,收到了顾老的短信回复:“我在京郊,今天家人把书送来,多谢了!看到如此巨著,实在令人敬佩!世人感激,历史更将铭记。日后身体允许,我力争通读。”我知道,自顾老主编的两部知青史书修订再版之后,就较少参加知青方面的活动,也未见到他公开发表对知青问题的新观点,也未见到他对各类知青出版物有何评论。没有发表观点,没有评论著述,并不表明他不关注知青问题研究,也不表明他没有自己独到的见解。这次,他破例地对我这部133万字的《四川知青史》给予如此高的评价,我真有受宠若惊的感觉。 顾老说他在身体条件允许的情况下,力争通读《四川知青史》,我深知,通读这3大本书对一个85岁高龄的老人来讲,是何等的艰难!此后,我没有再询问他看书的进展,也没有再征询他对该书的意见,担心会给他带来不必要的压力。但我相信他会仔细翻阅其中不少重要章节的,因为这可以为这位基本全程参加中国知青上山下乡工作的“元老”,带去省域范围内不同阶段知青工作的许多场景与线索,也可能会使他沉浸在过去几十年为之不懈奋斗的事业之中,为耄耋之年的他带来丝丝乐趣与回味。 时至2017年,《四川知青史》3卷本经过几轮的评审、终审,终于荣获四川省政府颁发的社科优秀成果2等奖。也就是在我手捧获奖证书的7月6日这天,我向顾老报去了喜讯。他当即给我回复:“祝贺你的优秀成果!恭喜!”后面还连发了几个“鼓掌、皇冠、玫瑰”的表情符号。我深深懂得,这是他对这项成果获奖的衷心祝贺与内心赞叹。我除了表示“感谢”之外,还能做到的就是把这种鼓励作为自己继续努力拓展知青问题研究的动力与信心。 四、寄来亲笔书信及知青史料 多次的短信联系,使我萌生了前往北京看望顾老的想法,同时也想随便请教他一些知青方面的问题。  想不到的是,8月17日我突然收到顾老的一封邮件。打开一看,是顾老给我写的一封信,展现在我眼前的是一行行苍劲有力的硬笔行书,其功力深厚。他在信中还寄来两份资料送我参阅,一份是2008年上海举办《知青学术研讨会》时,他写给楼曙光的一封信;另一份是2008年人民日报社举办《始末》《大事记》两书签售会时,他写的发言提纲。 这两份资料我虽早有收存,但由顾老给我专门寄来,并说“近日在整理身边资料时,抽出两件送我参阅”,其含义更为深邃,其价值更为深远,也使我更感到他的深深寄托。他在信中的最后一句说,“祝你永远享受追逐梦想的快乐”,就充分表达了他这满满的期望。 在回信中,我也情不至禁地表达了真情实感。我写道:“您曾在中国知青上山下乡的最高工作机构担负过领导责任,对中国知青上山下乡的来龙去脉可谓最清晰,您领衔著的《始末》和《大事记》这两部史书,将长远地对这一特定历史条件下发生的特殊历史事件进行系统研究、客观评价,起到最关键、最基础的史料作用,功在千秋,功德无量!我将继续努力,秉笔直抒,无愧史实,追逐梦想。” 这是我对顾老的心里话,是我对顾老主编的两部史书的真诚评价,也成为我不断追逐梦想的又一助推器。 图片 五、为《四川知青要事记录》作序 这些年,我的“知青上山下乡系列研究”持续进行。当新著《四川知青要事记录》一书基本定稿时,在没有提前联系的情况下,我于2016年10月28日向顾老寄去了该书稿。在所附信中,我才谈及了恳请他为该书作《序》的要求。 寄走书稿后,我很有自信地期待着顾老的回复。两天后,他给我发来短信:“书稿收到,等候回音吧!”果不其然,11月10日,顾老亲笔给我回信,同意为我的新书作序。同时,还寄来了他修改后的序稿。这篇标题为《知青上山下乡历史线索的重要梳理》的序稿,是依据并尊重顾老给我寄来的两篇参考资料内容而整理的,几乎没有再作发挥与阐述。 而我收到顾老的定稿中,却有一些重要的修改。其中这段文字就有几处修改:“追溯和研究这段历史,既不可忽视不同阶段的上山下乡紧密联系的整体,又不可漠视不同阶段上山下乡的区别甚至重大区别,应当客观、全面地审视各个阶段既相联系又相区别的历史背景、指导方针、基本做法与政策措施。” 考究起来,这段文字与顾老主编的《始末》及其他一篇文稿中的提法,是有一定修改的。这里讲的“不同阶段”主要指“文革”前、后这两个阶段。实际上,现在知青问题研究中分歧较大的还是对“文革”期间的知青上山下乡如何看的问题。《始末》及2008年他的文稿在论述知青上山下乡不是“文革”产物的同时,注重了不同阶段知青上山下乡的区别甚至重大区别,而对不同阶段知青上山下乡的紧密联系是有所忽视的。 时隔8年之后,顾老并不囤于既有认识,而是坚持唯物辩证的方法,客观地分析不同阶段的知青上山下乡是一个既相联系又相区别的整体,不能只看到区别而看不到联系,也不能只看到联系而看不到区别。可以说,顾老这一与时俱进的新认识、新判断,体现了当今主流意识对知青上山下乡阶段论的总体概括。难怪,顾老对这一段文字可谓是反复推敲、字斟句酌。对此问题,我后来曾与顾老电话有所交流,他是赞同我这一评述的。 还值得提及的是,“序”稿在阐述《四川知青要事记录》的史料价值与借鉴作用时,顾老在最后一段专门加上这样一句话:“在此,我为孙成民多年专注知青史研究点赞。”对顾老用“点赞”这一时髦用语对我进行赞许,这是我没有想到的,真是受之有愧。还有,顾老为表明其真诚与厚爱,还用钢笔为我写来粗体字,希望我制作一枚电脑亲笔“签名章”,特嘱在他的“序”上专用。 在顾老的眼中,我属于“小字辈”,因为年龄足足比他小21岁。在曾经的知青工作期间,我虽然在县、地、省知青办都工作过,也与国务院知青办的工作有所联系,但从未与这位身居最高知青工作机构的老领导直接打过交道。十分欣慰的是,我有幸在“后知青”时代与顾老有过相见,并有数次心与心的交流,这种一见如故、心心相印的情感,使我想起“天下知青是一家”的话语,也使我真正感受到了“天下知青工作者也是一家”的内涵。 时间一年一年地过去,我与顾老的交往频率虽有减少,但并没有中断,通过微信、短信进行逢年过节的问候、研究成果的交流等成为了我们的重要话题。原本计划择日到京看望他老人家,但想不到的是他却于2025年1月20日15日08分在北京友谊医院病逝,享年94岁。我与顾老交往的日子,成为了我永久的记忆及历史的印记。 顾洪章主编的两部知青史著,堪称中国知青上山下乡研究的“奠基”之作,当之无愧!我们沉痛悼念顾洪章同志! 顾洪章同志永远活在我们心中!(2025年01月22日 14:35 北京) (作者孙成民,系四川省社科院知青文化研究中心主任、研究员,1969年至1978年在四川省开江县红岩公社4大队插队落户;曾担任四川省委知青上山下乡工作领导小组成员兼省知青办副主任。) (晓歌编辑) (责任编辑:晓歌) |