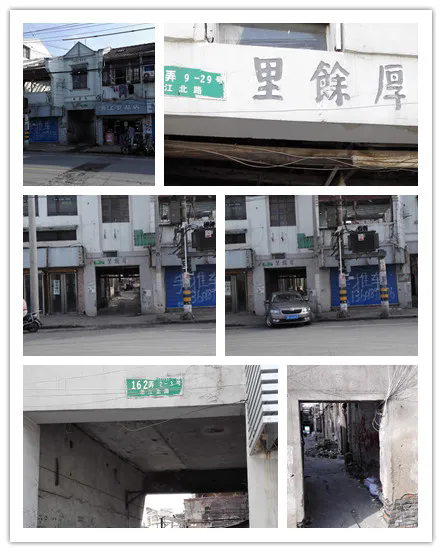

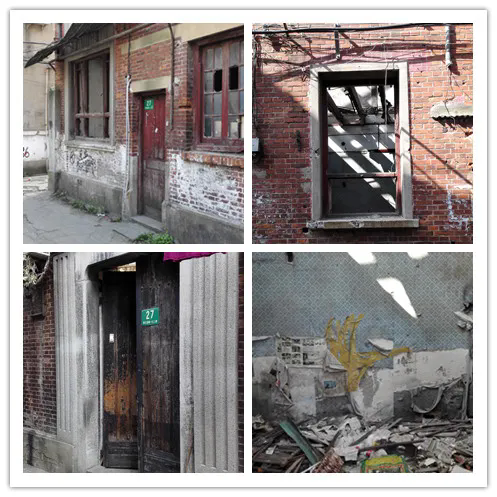

四年前的秋天,我特意请假到儿时居住过的老弄堂去看看。曾经的小学同学在微信里告知:浙江北路天潼路那一块地方快消失了。 在那里出生直到1970年上山下乡时离开,整整生活了近18年啊,在那里留下的是我的童年和少年。这是我们生命中的记忆,也是这座城市的记忆啊! 上个世纪七十年代末我有幸从“广阔天地”再次回到了这里。当我再次走进浙江北路102弄的时候,再次闻到久违的老弄堂味道的时候,感慨万千啊。心中在默念道:102弄,天禄里,老弄堂,我想了你十年啊,再也不会离开了。  在这里我开始了人生新的起步。进入工厂上班,从农场的一名农工成为伟大的工人阶级一员;恋爱结婚生子,幸运地分配到了一间新房,开心地向老弄堂告别。掐指一算,在这个老弄堂生活了20多年。 所以,再忙也要赶在即将消失之前去看看,回味一下曾经的过去,留住记忆,留下那份老弄堂的情缘。  这里—— 向北是原先上海的北大门:火车站,从老弄堂到这里我曾经来来回回多次,留下的是那些离别的眼泪。八十年代后这里兴起的有名的七浦路市场; 向南跨过以前被称之为“垃圾桥”的浙江路桥,不远处就是上海繁华的南京路; 向西走是曲阜路,听老弄堂里的老人们说解放前曾经是埋葬死人的“荒人滩”。再向前走几步便是著名的四行仓库,当年抗战的时候在这里打了一仗; 向东沿着天潼路走,就是四川路那座著名的邮政大厦,解放上海的战役在这里打得很激烈。再向东走几步就是外滩了。 如今,这里的老弄堂基本消失了,取而代之的是钢筋水泥房子。唯一留下的是浙江北路118号的那栋老建筑。这幢建筑大墙左边是浙江北路114弄。这条小弄堂是102弄单号住户的后门。  我们小的时候这里是闸北区政协的办公地,常常可以看见那些身穿长衫马褂或者西装革履的人物进进出出。到了1966年秋冬时节,这里成为闸北区造反队伍的集中地,还是区文攻武卫指挥部所在地,进进出出都是带着红袖章的人。当一切都趋于平静后,现在变成了一个历史纪念地“中共三大后中央局机关历史纪念馆”。谁敢拆?这栋楼里有着许多故事,只是留下不多。  四年前的十月,我在这里逗留的时候,还能看见老弄堂的断壁残垣,偶尔看到一些拾荒者在里面穿梭。 触景生情啊,这里是我们小时候的夏天下棋打牌乘凉的地方,有着太多我们童年的记忆。捉迷藏、打弹子、刮香烟牌子、斗蟋蟀,唉,往事并不如烟啊!那些人,那些事,历历在目。我试图在《5号里的故事》(小说)里反映这里的昨天、今天,可惜我这个“小学本科毕业生”有时感到力不从心啊。 浙江北路102弄的老名字叫“天禄里”,朝北依次有福庆坊、厚余里等。这些弄堂的门口一字排列在浙江北路上,好像在展示着老上海石库门的风貌。这一条条弄堂里,有着我儿时的伙伴。我的小学同学大部分都住在这里。今天,走到这里,看见那熟悉的门牌号就会想起一个个同学们儿时的音容笑貌,还有那一个个令人回味的故事。 如今,我们都老了。这片老弄堂据说是在上个世纪初建造的,是啊,这里更老了,是该改朝换代了。拆了!  大白天,这里静悄悄。很静,静的令人窒息。与几步之远的七浦路市场形成了鲜明的对照。喧嚣了一个世纪了,是应该休息一下了。 从这里走出来的人们会记住这里,因为你养育过他们,这是一定的!城市在变迁,生活在继续。站在这片废墟前,我的眼前仿佛看到了她的明天。但愿这片土地早日再度展现她多彩的风姿,给我们这些曾经的居住者一丝丝安慰即可。  我忽然想到土耳其诗人纳乔姆•希格梅的一句名言:“人一生有样东西是永远不能忘却的,这就是母亲的面孔和城市的面容。” 我还想到美国学者特拉菲尔在《未来城市》中发出的感叹:“我们可以建造出任何都市,只要我们能知道自己想要什么。”  记忆,会消失,会留下;会烟消云散,会流传百世。 新的总会取代旧的,就像后者总是在否定前者的进程中前行的。 新的在覆盖旧的,旧的只是留下了记忆。没有记忆、不要记忆、选择性的记忆才是很可悲的事情。 相信未来总是美好的,有梦想的人是幸福的。 作者简介:余杰,男,生于1952年12月25日。现居上海。1970年4月从上海向东中学(原南洋女子中学)69届初中毕业,到云南西双版纳东风农场上山下乡。1979年2月返回上海,进入上海第三机床厂当工人,后在宣传科工作,1986年入党。先后担任企业党委委员、党办主任、支部书记、车间主任、厂长等职。2002年参加上海临港新城(现为临港新片区)开发建设,担任港城集团行政总监、党办主任。2012年底退休后在浦东新区国资系统发挥余热,从事基层党建工作至疫情爆发为止。自2007年起在网络上刊发有关知青上山下乡问题文章约450万字。 责任编辑:日升 (责任编辑:日升) |