|

今年正值巴金先生一百二十周年诞辰。他曾帮助过许多年轻作家走上文坛,当年上海作家中的罗洪与沈寂就是其中两位,他们生前多次与我谈及巴老,话语中充满感激、感恩的特殊感情。

巴金先生

罗洪 :巴金为我出版第一本书 罗洪与我谈起巴金,思路十分清晰。她说1931年5月9日,天气十分好,晴空万里,春风和煦。这天,在苏州市内的吴苑茶楼,她第一次见到了巴金。当时,罗洪与朱雯正在热恋之中。前一天,朱雯兴奋地对罗洪讲:“巴金来苏州了,明天大家可以见见面。”这个消息,让罗洪着实欣喜不已。 第二天一早,罗洪与朱雯早早来到吴苑茶楼等候。罗洪记得:“他当时戴着一副近视度不深的眼镜,神采奕奕,透露出一种哲人的智慧。初次见面,觉得他平易近人,一点没有大作家的架子。” 苏州茶苑的第一次见面后,罗洪和朱雯与巴金有了日益深厚的友情。当年放暑假时,他俩相约而行,一早就从苏州乘火车到上海,去看望巴金。待找到巴金的住所,已是上午十点多了。看样子巴金起床不久,刚吃过早点,准备工作的样子。一张书桌上,堆满书报杂志,只留中间很小的一块空处,供他伏案写作之用。几十年后,巴金自己写道:“环境永远是这样地单调,在一间宽敞的屋子里,面前是堆满书报和稿纸的方桌,旁边是那几扇送阳光进来的玻璃窗,还有一张破旧的沙发和两个小圆凳。”这样的描写,正是罗洪当年看得真切的场景。巴金当年正在写长篇小说《激流三部曲》的第二部《春》。罗洪一边听他说着不完全能听明白的四川话,一边却因为怕打扰了巴金的写作而有些不安。谈话中,巴金得知他们下午就要乘沪杭车赶回老家松江,便站起来说:“一起去吃顿饭吧!” 罗洪记得,去吃饭的地方不太远,吃的是西餐,这是罗洪平生第一次吃西餐,令她终生难忘。吃着不甚习惯而又新鲜好奇的西餐,听着巴金谈论文坛上的新闻动态,罗洪觉得自己像个乡巴佬,感到巴金懂得那么多,深为钦佩。巴金是个不善讲话的人,更不喜欢在大庭广众之间说话。但与友人交往中,可以看出他的热情与诚恳,有啥说啥。第二次去巴金家看望,他已经搬到楼下了。屋里的陈设还是老样子。《激流三部曲》已经完成,开始写《爱情三部曲》的第一部《雾》。他们谈到苏州东吴大学学生会邀请上海大道剧社来苏州,演出了《放下你的鞭子》等宣传抗日的剧目,又谈到东吴大学学生响应上海学生联合会的号召,去南京政府进行了一次请愿示威等等。巴金听着,不时点点头。以后,罗洪、朱雯每次从苏州回上海,总要去看望巴金。

罗洪夫妇看望巴金

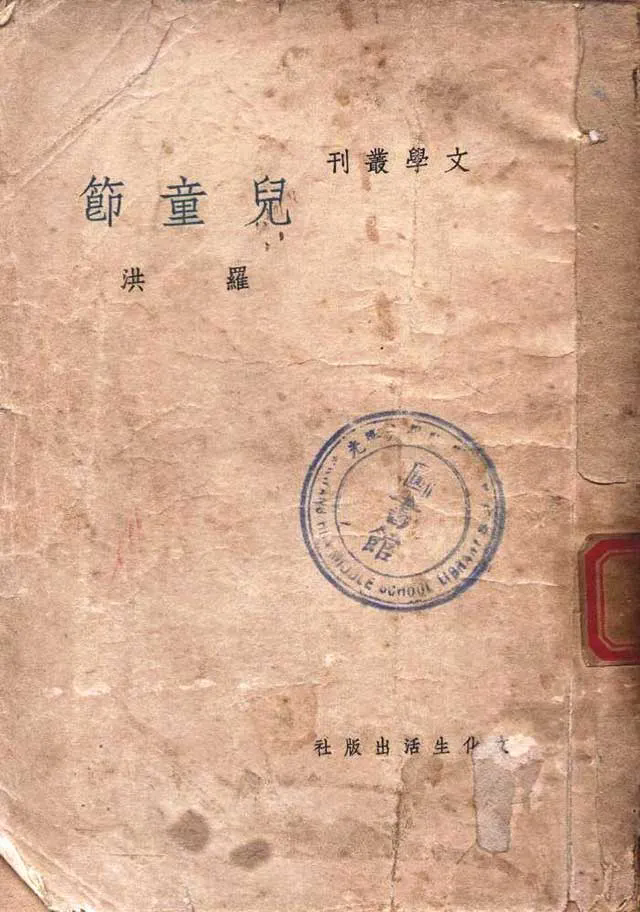

1932年5月9日,正是选择与巴金在苏州相识一年后的这一天,罗洪与朱雯在上海三马路(今汉口路)孟渊旅馆举办结婚仪式。巴金自然是他们的首邀嘉宾。同时来出席他们婚礼的文友,还有施蛰存、赵景深、穆时英、陶亢德等。在这一场合,巴金第一次与施蛰存见面。以前他们常有书信往来,巴金给施主编的《现代》杂志的稿件,亦一直由索非转交。由于“一·二八”淞沪抗战爆发,沪杭、沪宁两路的火车停开,罗洪婚后无法去苏州教书,就抓紧在家乡安居的这一机会,开始有系统地读中外名著。此时朱雯亦转校到上海,这样,他们与巴金的往来就更方便了。1934年,他们邀请巴金到松江,游览佘山风景区。当时去佘山的交通,只有小路。从上海到佘山取道松江最为便捷。他们特意雇了一条乌篷船,从松江向佘山进发。船在静静的水中航行,一路上发出轻微的汩汩声,这让他们的思绪又回到了五年前坐在马车上,在虎丘大路上疾行的情景。两相对照,别有一番情趣。游了佘山,又去了醉白池、西林塔等,还在刚建成的新松江旅社住了两个晚上。对巴金来说,这可是无比惬意的市郊两日游啊。 1936年,罗洪去看望巴金,向巴金谈起自己的写作情况,巴金听后,说可以将几篇小说集个本子,让他看看能否出版。当时,巴金正在主编《文学丛刊》,已出版了四集,计划出十集,每集十六本。作者中有文坛著名作家,如鲁迅、茅盾、沈从文等,更有不少当初没有知名度的青年作者,且大多没有出版过专著。过几日,罗洪就将发表在《文学》杂志上的小说《儿童节》等几篇小说集拢后,再将《腐鼠集》中较满意的《迟暮》《妈妈》和《祈祷》三篇补进去,以《儿童节》为书名,将稿件交给了巴金。 不久,巴金就来了回信,说准备编在《文学丛刊》第五集中。得悉这一消息,罗洪十分高兴,她觉得巴金主编的这套丛书,在出版界、文学界及广大读者中,有很高的评价和声誉,能够编入这套丛书,“对我是一个极大的鼓励”。《儿童节》小说集,从交稿到出版,时间只用了四五个月,在当时,可以看出巴金任总编辑的文化生活出版社工作效率之高。虽说罗洪在1935年出版过小说集《腐鼠集》,但时在战乱,未名书屋即将歇业,所以此书印数不多,流传就很有限。

罗洪《儿童节》书影

在罗洪心目中,由巴金编入《文学丛刊》里的《儿童节》,可说是真正意义上的第一部小说集。从此,罗洪在巴金不断的鼓励和扶持下,创作持续旺盛,她将巴金看作文学道路上的指路明灯,是她“心中最可珍视的文学老师”。 一直到1949年后,罗洪每年都要去武康路看望巴金,后又到华东医院去探望病中的巴金。只是后来她觉得不便再去打扰巴金了,因为巴金无法说话,无法与人交流,“这对巴金来说,也是一桩苦恼事”。在巴金百岁诞辰之时,罗洪特意去医院,送了百朵红玫瑰以贺百岁。在医院里,罗洪隔着玻璃窗,与巴金见了最后一面。 交谈中,罗洪讲到,多次想到苏州去故地重游,看一看当年与巴金相见时的那家吴苑茶楼,不知现在面貌如何。无奈年迈体衰,恐难成行了。但罗洪牢记巴金的话,要多写些,多出些成果。所以,那些年在出版《罗洪散文》后,她又出版了三卷本《罗洪文集》,还在《上海文学》发表了中篇小说《一个真实的故事》。她为文坛留下了可资借鉴的真实而富有艺术感染力的文学作品,这殊为不易。罗洪与巴金从1931年自苏州相识,交谊深笃,历经风霜雨雪而绵延。这在现代文学史中,是绝无仅有的。罗洪比巴金仅小六岁,当属同辈作家,然而罗洪始终尊敬地将巴金看作文学老师,可见巴金在罗洪心中的位置。在现今文坛上,有如此长久而弥坚的师生之情,唯有罗洪与巴金。 沈寂:巴金鼓励我写“大世界” 沈寂生于1924年,他在1939年读高中时,便开始对文学产生兴趣,广泛阅读各种文学作品。他说那时不但读武侠小说、侦探小说、言情小说,“还读冰心、巴金等现代作家作品,尤其是巴金的‘爱情三部曲’写得好”。这是沈寂先生第一次与我谈起巴金。沈寂是上世纪40年代成长的作家,文学爱好者在成为作家之前,都会热衷于文学作品的阅读,沈寂也不能例外。他读过巴金的“爱情三部曲”《雾》《雨》《电》,也读过“激流三部曲”《家》《春》《秋》,以他个人的阅读偏好,作出他的评判,认为对读者影响甚大的“激流三部曲”,在他眼中,反而不如“爱情三部曲”,因为后者作家的视野更宽广,容纳了更多的社会背景。上世纪三四十年代成长的作家,很少不受巴金等现代作家的影响的。

沈寂在回忆

1941年,沈寂就读的圣约翰附中被日本兵占领,他与同学三人通过地下党介绍,投奔丹阳新四军。在当晚欢迎会后的交谈中,部队王团长问询大家平时喜欢阅读哪些文学作品,沈寂答道,喜欢读巴金的作品。这是沈寂第二次跟我提及巴金。在1949年以前,巴金的作品已具广泛影响,相关评论也不少,肯定或否定,都见仁见智。在欢迎会上,沈寂用口琴吹奏外国曲目《Home Sweet Home》(甜蜜的家)。事后,王团长说“战士是不能想家的”,对沈寂婉转提出了批评。其实,战士们未必听得懂此曲,但王团长能懂,这说明,他既是军人,也是军中文化人,了解社会上对巴金有多种评说。 1948年,沈寂以伏西旅为笔名,对巴金选编出版的《西班牙的苦难》等四本画册,选了十幅画进行评述,均刊《幸福》第二卷第八期。这是沈寂第三次说到巴金。当年,沈寂正在主编《幸福》杂志。他不但广约作家供稿,自己也动笔写作。当他读到新出版的巴金所编几本画册,被深深吸引,不能自已。即刻以其中一册书名为题,撰写《西班牙的苦难》一文,发表在《幸福》上。文中写道:“我想介绍几幅画,我没有看到比这更令人感动,更有力量的画了,它们描绘的是西班牙的加里西亚殉道者的种种遭遇……不只在西班牙,在全世界,殉道者们的志愿会成为事实,因为这世界一天不平等,反抗便一天不停止,而殉道者的精神便永远有人接传下去。”接着,沈寂按十幅画所表达的思想,写了十段评论文字,其中四幅配了画,图文篇幅占了刊物满满的四个页码。巴金看到这期《幸福》,高兴地致信沈寂,表示遇到知音十分感谢。可惜这封来信在后来的运动中被抄走,一去不复返。

沈寂谈巴金版面

1956年,由赵清阁提议并联名赵景深,介绍沈寂加入上海作家协会。在欢迎新会员大会上,主持人巴金询问沈寂创作打算,沈答准备写写大世界,巴金说好,这个题材无人写。后因故这个题材未能动笔。那天沈寂作为新会员,第一次参加作协召开的欢迎会。刚选任上海作协主席的巴金主持欢迎仪式,并请新会员漫谈创作打算。沈寂处世低调,坐在会场后边,被巴金一眼看见。两人早就相熟,像老朋友那样微笑着打招呼。不多时,巴金就点名请沈寂也谈谈创作计划。沈寂虽有顾虑,但面对巴金,也就直说了。当年在上海有一句流行语,叫“不逛大世界,枉来大上海”,但也有人认为,大世界是旧社会的产物,藏污纳垢,与新社会格格不入。而巴金是从旧上海过来之人,他了解大世界的历史,觉得应该让青年读者知道大世界的来龙去脉,以此作为了解上海的一面镜子。他当即插话,肯定了沈寂的创作想法。作为作协领导,巴金的思想是开明的、辩证的,体现了党的“百花齐放”创作精神。直至“四人帮”粉碎后,曾是沈寂复旦大学校友、一起办过油印文艺刊物《青的果》的王殊(曾任中国驻德大使、外交部副部长),来上海看望沈寂等老友,柯灵闻悉,遂设家宴请客,还邀来好友巴金、辛笛、徐开垒等。聚餐会上,巴金念念不忘旧情,见到沈寂便询问:大世界题材现在可以写了吧?沈寂当即表示:能写,谢谢巴老鼓励。20世纪40年代出版过《盐场》等小说集的沈寂,焕发了创作青春。不久,撰写出版了长篇传记小说《上海大世界》,《上海大亨》《上海大班》等作品也相继问世。

沈寂《上海大世界》书影

谈起巴金,沈寂先生富有感恩之情地说:在上海作家中,巴老是“敏于思、讷于言”的典型代表。我对于他的尊敬,主要是阅读他的作品。他对我的关心,早已成为我创作的动力,几十年来,激励我对写作不弃不离,笔耕不辍。沈寂在世时,我将他与巴金的相关内容写进了《沈寂年表》,他甚为高兴。 如今,罗洪、沈寂两位老作家也驾鹤西去,每每想起他们回忆巴金时的那般真情,依然令我心动。 责任编辑:日升 (责任编辑:日升) |