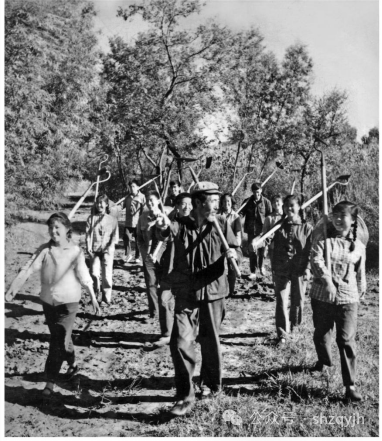

三年后,原有集体户里大部分同学都招工调干上学走了,不断有新的知青并入了集体户,人员与管理出现了较大的变化。我意识到一定要参加农田劳动拿到工分才能养活自己,才能有招工的希望,于是我开始了每天生产队的农田耕作。 农田劳动对我来说,确实是很大的考验,就拿铲地来说,长长的垅一眼望不到边,我又不会偷工减料,一板一眼认真干活,我使尽浑身的力气,也无法赶上大家的进度,往往是我还没干多久,就被远远的拉下,甚至看不到别人的踪影了,每当这时,我就有一种叫天天不应的感觉,泪水汗水交织在一起,怎么办?想到上海家也是贫困户,父母养不起我,且规定每两年才能回去一次,时间还不能住得太长,为了要养活自己,我必须坚持,哪怕头昏眼花,依然聚精会神盯着每一棵小苗,生怕误把小苗铲掉。一天下来,汗湿衣衫不说,常常筋疲力尽,还不能完成规定的任务。世上不乏好心人,队里的乡亲们也非常淳朴善良,好姐妹刘淑芳、刘淑香、余小影等见状就向我伸出助力之手,她们开始在铲地时有意排在我左右,将我夹在中间,看似无意地帮我铲掉一锄头让我跟上,虽然我干活比较慢,但我始终秉承一个原则,干活必须认真不能偷懒。北方的所谓查垅,就是队长检查草有没有铲干净,我一次也没有被查到,得到队长的认可。 转眼到了秋天,割麦子高粱是更繁重的体力劳动,不仅需要力气,还需要技巧与好的工具,当时派工的生产队干部见我实在无法胜任这项工作,就安排我去干些零活,比如码高粱,即将别人割下捆好的高粱穗摞起来,摆放整齐,又比如派我去看场院,场院上堆积着收割下来的苞米等,让我干体力轻一点的农活,或者跟着妇女队干活,既能干得动,又减轻了精神压力。 随着时间的推移,我与乡亲们结下了深厚的友谊,有几件事情是我终生难忘的。 那是一年冬天,零下三十多度的天气,我住的泥草房挂满了霜,连盖在身上的二层棉被也结霜了,我一筹莫展,冻得实在睡不着觉,第二天老冯家大娘得知此事,给我送来了一床鹅毛垫,要知道大冬天的他们自家也是需要的呀,我再三推脱,大娘执意要让我用,我泪水夺眶而出,这是名符其实的雪中送炭,世上还有什么比这个更令人温暖、感动呢!  回想那段时间,由于集体户知青流动性太大,已无正常的生活秩序可言,断炊和自顾自亦成常态。乡亲们知道这种情况,经常轮流邀请我去他们家吃饭,还送点黄瓜西红柿之类的蔬菜给我,刘陈氏家是我去得最多的,我们都管她叫七奶,我深知他们也是不容易的,所以更多的时候是自己苦撑着,不饿着就行了。 这里还要说两个怀德知青刘志田和小贾,他们年龄比我小二三岁,却对我这个大姐关怀备至,我们在一起也很聊得来。记得有一年春节前后,我一个人留在集体户,刘志田家在公主岭,他完全可以回家过年,但是当他看到只有我一个人在集体户里,他毅然决定回集体户过年,陪伴孤独的我,艰难环境中的友情弥足珍贵,他后来去参军了,至今我们还有微信联系,我把这段友情放在心中很重要的位置,每每想起还充满感激之情。 艰难时期受到队长和乡亲们照顾的情景是铭记不忘的。队长带领我们出工的情景难以忘怀,抢拍的这张照片证明了我们和队长、社员的感情之深,滴水之恩当涌泉相报。我想怎么才能报答他们呢?我从小积累了一些生活经验,譬如擅长织毛衣,比一般人织得快,还比较好看。东北农村人几乎未见过穿毛衣的,看到我们知青穿的毛衣都很喜欢。我就利用冬天农闲时光给他们织毛衣,教他们织毛衣。我一心想着快点织,基本三天就织好一件毛衣,前后织了十几件。我还帮助乡亲们裁剪,做大人小孩的衣服,还帮他们纳鞋底做针线。总之,以自己的微力加上最大的诚心来回报他们。 就这样集体户的知青老的走了,新的又来了,但我却始终没有被招工的消息,于是我成了集体户第一批来,最后也未走的留守者。1978年中央关于知识青年的政策调整,我终于于1979年1月回到了阔别已久的家乡上海。其实,苦与累是当时中国农村生活的基调,无论是道理还是现实,让我懂得了必须劳动才能得食,这是我无奈坚守的唯一选择,而持久纯朴的徐家六队的乡情则是我十年坚守经历的强大支撑。 (公众号编辑:周培兴) (责任编辑 晓歌) (责任编辑:晓歌) |