|

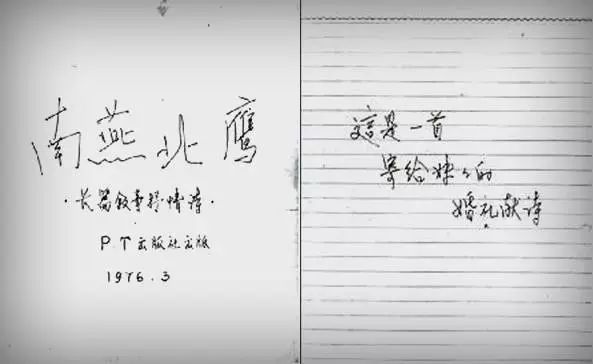

猴年新春前夕,与一位多年未见面的大学同窗在香港重逢,他如今是内地影视界一位活跃的导演兼剧作家。见面时他问我是否写了一部名叫“南燕北鹰”的影视剧本,让他看看能否搬上银幕。我听后一时纳闷,自己不会写电视剧,也从来没有这个念头,倒是两年前一位知青作家曾询问过我,可否合作写一部有关“南燕北鹰”的电视剧,当时我婉言谢绝了。因为我知道“南燕北鹰”的当事人陈贤芳、裴海荣夫妻生活一向低调,他们对自己过去的那段人生经历看得很平淡,不会支持把这段经历搬上银幕的。 记得多年前我曾写过一些有关“南燕北鹰”的文章,其中有“一段南北疆知青的爱情传奇”之类的句子,他们还觉得欠妥,认为自己的人生足迹很平常,谈不上“传奇”,希望我能修正。然而这位大学同窗此刻提及“南燕北鹰”,倒勾起一段尘封已久的岁月,那已经是40年前的事情了。 (一) “南燕北鹰”涉及的三个当事人:陈贤芳、裴海荣、陈贤庆,都是我多年的岁月挚友。陈贤芳是1968年底下乡到海南建设兵团的广州知青,裴海荣是同年下乡到黑龙江建设兵团的上海知青,他俩是“南燕北鹰”故事的主人公,一对恩爱的知青夫妻,现定居上海,他们的人生经历谱写了一段感人的南北疆知青爱情故事,至今印刻在我心中。 陈贤庆是陈贤芳的哥哥,是1968年下乡到湛江生产建设兵团的广州知青,现定居广东中山。陈贤庆下乡时因同我妹妹张穗芬同一个农场,同一个连队,1971年我去农场探望妹妹时,因共同的文学爱好与他结为文友。陈贤庆天资聪颖,自学成才,从小酷爱文学,知青年代就已经创作大量的小说、散文、诗歌,如今他已是广东出色的作家、诗词家。 裴海荣、陈贤芳的“南燕北鹰”故事缘于两人在大串联中相识,在“火红岁月”建立深厚情谊。1968年底的上山下乡大潮中,裴海荣从上海来到黑龙江省虎林县的854农场(黑龙江兵团4师33团),陈贤芳从广州来到海南岛琼海县的东红农场(海南兵团1师6团),虽然两人远隔千山万水,但这对南北疆知青男女一直鸿雁相通,心心相印,经过8年的爱情长跑,终在1975年喜结良缘,成为夫妻。婚后不久,在当时海南知青已开始大回城之际,在爱情驱动和扎根边疆的特殊情怀下,陈贤芳毅然决定从海南东红农场迁到黑龙江的854农场落户,与裴海荣在那里建立一个南北疆知青的小家庭。他俩在北大荒顽强生活,继续拼搏,又度过了18年的北国风雪岁月,双双事业有成,1994年籍人才回流计划举家迁到上海定居,酿就一段“南燕北鹰”的岁月佳话。  “南燕北鹰”1976年在广州与亲友合影。 有见于此,陈贤庆于1976年创作了一篇长编叙事抒情诗《南燕北鹰》,送给妹妹陈贤芳作为新婚贺礼,诗中叙述这段南北疆知青爱情的由来和发展。1976年我已离开海南农场回到广州,回穗探亲的陈贤庆介绍我与在广州团聚并将北赴黑龙江的陈贤芳、裴海荣夫妇相识,同时把诗作《南燕北鹰》交给我阅读。当我读完诗作获悉这个爱情故事后,内心悲喜交集,感慨万分。一方面我对这对南北疆知青的爱情壮举深感敬佩,为他们献上真诚祝福鼓励;另一方面又为他们失去知青回城的良机感到惋惜,为这对年轻夫妻未来的人生命运深感忧虑。 自那以后,我便与陈贤芳、裴海荣夫妻结为好友,内心一直牵挂远在北大荒上山下乡的两位“南燕北鹰”主人公。上世纪八十年代,我常到东北地区公干出差,曾希望能顺道去北探访他俩,但都未能如愿。后来我获派到上海进修学习半年,曾多次到裴海荣的上海家中探访,从裴母口中了解到“南燕北鹰”在北疆一些情况。1990年我定居香港后,便无法再获得“南燕北鹰”的信息,但陈贤庆的诗作《南燕北鹰》却被我带到香港,并一珍藏至今。 安家北大荒的“南燕北鹰”夫妻 与来农场探访的母亲在居所前合影。  “南燕北鹰”及其后代在北大荒合影。  本世纪初我和陈贤庆恢复联系后,才得知“南燕北鹰”巳双双回到上海定居。裴海荣开始在一家上海国企当老总,企业实施股份制后成为了民企老板,生意经营一片兴旺。陈贤芳回上海后任职一家事业单位,退休后受聘于某职业培训学校。 后来我才知道“南燕北鹰”到了北大荒后发奋图强,不断进修,提升自己,两人均在当地完成大学学业,并获得经济师的专业资格,全面开放的上海新区向全国各地大量招聘人才,令两人得以沪籍专才身份调入上海。可见“南燕北鹰”展开北大荒第二次“上山下乡”后,又走过一段多么艰辛的人生道路。 由于种种原因,我很长一段时间并无机会未见到陈贤芳、裴海荣夫妇,只通过电话交流问候。太太梁永坤2007年出差上海时,曾受我之托去陈贤芳家中探望,梁永坤也因此与“南燕北鹰”结缘。 2008年5月,“南燕北鹰”的儿子裴小川来香港出差。受父母之托,来港后他第一时间致电求见。记得那天我与裴小川在尖沙咀一家餐馆午膳,他把父母托带的一些礼品、信件交给我,其中一封是1976年我在广州送别时交付一封信的复印件。打开一看,自己数十年前赠友的熟悉笔迹立即展现眼前,其中我有一段话这样写道:“祝贺你们踏上新的战斗征途,你们,未来的北大荒主人,走的将是一条全新道路,无数艰难曲折将会向你们扑来,请张开雄鹰般的翅膀,勇敢地冲向未来……”。 我真没想到,自己当年给陈贤芳的送别信她会保留至今,并在30多年后重新复印给我。后来陈贤芳为“南燕北鹰”写过不少回忆文章,其中对我有这样的评价:“人和人交往靠的是一颗真心,张穗强这样毫不掩饰地担忧、牵挂我们,他的真情实意深深刻在我心里,也可以看出当年的张穗强很讲情谊,很激昂,还有点浪漫”。每当我读到陈贤芳这段话,眼前会再现1976年在广州送别“南燕北鹰”去北大荒时的情景,慨叹岁月如歌,心绪难以平静。  2008年笔者与“南燕北鹰”的儿子裴川(左)在香港合影。 我和陈贤芳、裴海荣这对知青夫妻间的岁月情结,还缘于陈贤庆1976年写的一首长篇叙事抒情诗《南燕北鹰》。当陈贤芳决定与裴海荣结婚,并在知青回城潮之际毅然北嫁黑龙江,到北大荒安家立业时,尚在湛江农场当知青的陈贤庆有感而发,奋力写下这首长诗送给妹妹作新婚贺礼。诗作是抄在一本长方形的旧式教师备课本上,完全用手写完成,全诗篇幅70多页,约7000余字。陈贤庆当时仍处上山下乡的环境下,他能在生产队煤油灯下完成《南燕北鹰》这样的长篇叙事抒情诗,是很不容易的。该诗描述了广州学生陈贤芳、上海学生裴海荣在文革大串联中的相识和友谊,记录两位年轻人在1968年的知青下乡浪潮中离开大城市,分赴黑龙江、海南两大建设兵团的雄心壮志,歌颂他们在北疆风雪、南疆胶林中战天斗地的英雄气慨,更细致描绘这对南北疆知青8年来鸿雁相通,相互关怀,锤练真挚爱情的内心世界。《南燕北鹰》是一部洋溢着上世纪七十年代革命情怀,描绘一代知青上山下乡,建设边疆,散发浓郁浪漫主义色彩的优秀知青诗作,充分体现了知青时代陈贤庆的激进思想和文学才华。  陈贤庆40年前写的长篇叙事抒情诗《南燕北鹰》部分原稿。 《南燕北鹰》作为陈贤庆送给妹妹的新婚贺礼,当然首先送给裴海荣、陈贤芳夫妇阅读,其后又由他俩转给若干相熟的知青文学爱好者阅读。这些知青文学爱好者们看后都毫不掩饰地发表意见,在抄写《南燕北鹰》的教师备课本后面空白页上写上自己对该诗的评语,有的还写得相当长。由于当时整个社会仍处“火红年代”,许多评语难免留下时代烙印,今天重读相当有意思。首先,作为主人公的裴海荣、陈贤芳的评语不仅没对诗作赞赏,反而严加批评,认为是诗作小资产阶级情调太重,脱离时代,脱离工农等等。另外几位知青文学爱好者的评语也基本持批评态度,而且很不客气,内容大致也是认为诗歌情调与“激情燃烧的岁月”不合拍。这几位当年的诗歌批评者,今天都成了内地著名的文学家、教授,事业成就斐然。今天重看陈贤庆写的《南燕北鹰》长篇抒情诗,以及几位知青文学爱好者对《南燕北鹰》的评价,不难看到一个被扭曲时代留下的文学印记,以及在那个扭曲的时代中,一代知青面对的独特思想和文化心境。 (三) 我是最后一位读到《南燕北鹰》长诗的人,陈贤庆把诗作原稿交给我后再没转给他人,并由我一直保存至今。当时我读完这首诗后,内心同样很有感触,有样学样,我也在诗本上我的评语。在当时自己已回到广州并展开大学生活的心境下,我的评语一方面高度赞扬这对南北疆知青的爱情壮举,另一方面又对陈贤芳、裴海荣舍弃知青回城而落户北大荒大泼冷水。自己当年的评语中曾这样写道:“我有点怀疑,七十年代知青先驱们的壮举能为社会带来多大变革?他们走过的道路又会给人们带来多大的鼓舞和鞭策?当然,直到今天我仍不会说他们笨,说他们无知,但我总为他们惋惜”。我又在评语中这样写道:“这些有志气,有抱负,有文化的年轻人为甚么不能成为文学家、科学家,为甚么不走一条自己对得起自己的路,而要成为时代洪流的产物?于是,我内心产生这样两个相互矛盾的疾呼,社会应该歌颂`南燕北鹰',社会应该挽救`南燕北鹰'。” 今天重看自己当年写的这些评语,无疑体现了结束上山下乡回到城市之后,一代知青的感触和醒悟。记得我在香港与裴小川这位“南燕北鹰”后代见面年时,专门向他介绍他父母走过的那段不寻常之路,并把长诗《南燕北鹰》及我当年写的评语影印件,一并托他带回上海交给其父母。陈贤芳收到这些东西后曾给我回过一封长信,信中除回顾那段人生岁月外,备感珍惜我们之间那段岁月情谊。她在信中还说:“我现在才感受到,你30年前写的评语是完全正确的”。当我读到陈贤芳的回信一度热泪盈眶,心情无法自抑。2012年我在香港出版散文评论集《走出胶林》时,特把自己写的“南燕北鹰”的故事,把长诗《南燕北鹰》的部份篇章,以及当年自己写的诗评一并收了进去。“南燕北鹰”作为一代中国知青上山下乡的岁月插曲曾在知青圈中广为流传,引起很多同龄人的回味。 2011年底,陈贤芳、裴海荣妇和陈贤庆来香港与我们夫妻相聚。记得见面那天大家都很激动,当年20多岁的知青男女,如今都已变成了花甲老人,1976年我在广州与他们告别互道珍重的情景,迅间又再现眼前,愰如时光倒流。一别35年了,怎么会想到年老了大家还能在香港重逢,一种“殊途同归”之感悠然而生。离别分手时,陈贤芳紧紧拥抱我太太哭泣,不停地说:“感谢你们,祝福你们”,场面感人,令我难忘。有关“南燕北鹰”的故事经过以及我与他们之间的岁月之情,陈贤芳后来写了《一段忘不掉的记忆》之文,陈贤庆写了《“南燕北鹰”带出40年情谊》,分别从不同角度详细讲述这个故事的由来发展,两文都收进我的知青文集《走出胶林》之中,也在很多知青杂志、网站转载,令“南燕北鹰”这段爱情佳话在更多知青朋友中流传。  今天,这位久违的大学同窗向我提起“南燕北鹰”,令流逝已久的一段岁月再现,让心中的火花重新燃起。“南燕北鹰”固然使我与这对传奇的南北疆知青夫妻结缘,但今天却给我们留下更多的回忆,更深的反省。应该如何评价上山下乡?作为从那个年代走过来的我,常听一些农友说知青岁月“青春无悔”,也常听一些农友说知青岁月“不堪回首”,至今大家仍有说不完的理,道不完的情。“南燕北鹰”是上世纪七十年代中国上山下乡大潮中的一朵小浪花,它无疑是纯洁的,美丽的,结局也是令人欣慰的。然而,更多同“南燕北鹰”类似的知青经历,却在人们心灵中留下难以磨灭的创伤,为历史刻下痛苦一页,令社会付出沉重代价。今天我再想起“南燕北鹰”故事,重读《南燕北鹰》长诗,内心多了一份感慨,对上山下乡也多了一份认识,多了一份思考。 作者简介 张穗强,广州老知青,1968年12月上山下乡到海南岛农场务农,70年代中期考入广州中山大学读书并就业。1990年赴港定居,现为中国散文学会会员、香港文学促进协会副理事长、香港书评家协会副会长、香港文化传播协会副会长。 (责任编辑:晓歌) |