我最早看见濮存昕,是在留学德国的时候,但那不是相识,而是“单识”。在观看电视剧《编辑部的故事》的录像带时,我第一次看到了他。

剧中一个目光迷茫的帅小伙儿背着行囊静静地靠在了编辑部的门口,让吕丽萍饰演的葛玲一眼就看傻了。她身边由葛优扮演的李东宝当即搬倒醋缸,连声提醒葛玲:“嘿,嘿,眼神不对了啊。”剧中扮演这个小伙子的人就是濮存昕。

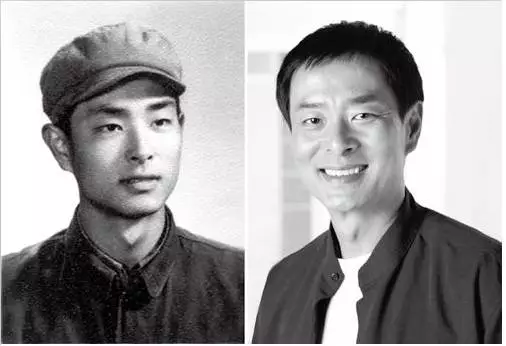

现代中国的美男子标准,通常是浓眉大眼、双眼皮,而丹凤眼、单眼皮的濮存昕是个例外。除了高大的身躯和端正的五官外,濮存昕的风采更多来自他高雅稳重的气质。这种气质成就了他在社会上的一个不够文雅的雅号——师奶杀手。媒体有人对他解释说:这表明了公众对你的喜爱。濮存昕回答:如果真的喜欢我,请给我换个称号。

刚回国时,一次我在全国两会期间的代表住所约见德国海归万钢,在安检口上看见濮存昕和杨澜打招呼。以后我在人艺剧场里又看过他的舞台形象。但我们一直处在一种“单识”状态,我见过他,他没见过我。尽管如此,我对他接受采访是有一定把握的。这不仅因为推荐我采访他的,是他的作家好友张抗抗,还因为我知道他有深厚的知青情结,是一个不因名气而脱离地气的艺术家。我的这一看法很快得到了证实:张抗抗告诉我,濮存昕很爽快地接受了我的采访要求,让我到北京人民艺术剧院的“后台”找他。

人艺的建筑分为两部分,前面较大的一部分是剧场,称为“前台”,后面稍小的一部分整体叫作“后台”,是内部办公和排练的区域。我到“后台”入口处给濮存昕发了一个短信,正在排练厅讨论剧本的濮存昕很快打来了电话:“和保安说一下,您就直接上三楼吧。”

在三楼的楼道里,我见到了兵团战士濮存昕。

就我所知,濮存昕是一个全能而高效的人,他主演和参演过10 多部故事片、20 多部电视连续剧和20 多部话剧。拍电影和电视剧虽说辛苦,但毕竟是一锤子买卖,而一部话剧是需要反复推敲和演出的。繁重的演出任务加上濮存昕的人艺副院长的管理任务、全国政协委员的议政职责、公益慈善家的社会事业……如此之多的任务和角色集于一身,足见他是一个“日理百机”的大忙人。在我的想象中,常年忙碌的濮存昕即便不显苍老,至少也要面带疲惫之色。

但我的这个想法在和他握手的那一刻就消散了。

年届60 岁的濮存昕神情轻松,举止文雅,脸上并没有明显的皱纹。他穿一件紫红色的短袖衫,外面套着一件衬衣,显出一种与众不同的随意和洒脱。他的嗓音带着一种训练有素的话剧演员的沉稳,那声源明显来自胸腔。

人艺的建筑是20 世纪50 年代建成的,虽然经过整修,但办公区域的空间都不大。小濮带我进的那间办公室很狭小,里面堆满了东西。我们各自落座,一人拿着一瓶矿泉水开始聊天。 这种“自己人”的见面方式,和很多端着架子俯瞰苍生的名家迥然有别。

长期的话剧舞台生涯,养成了濮存昕说话的独特习惯:声音悦耳,吐字清晰,节奏分明,表情丰富。但这种讲话又和演戏不同,演员需要内敛自身性情,但濮存昕在讲述自己的往事时不带一点刻意遮掩,想到哪儿说到哪儿,看得出来,这是个性情中的真人。和忙人谈话,不能按照采访者设计的程序来,濮存昕想到哪里就说到哪里:

“我在教孩子画画时有一个体会,大人总是希望先教会孩子怎么构图,但孩子就是不接受,因为他们有自己观察和展现世界的逻辑,咱们大人就画不出孩子们画的画。所以,凡事一有了目的性,效果就是另一个样子了。我看咱们的谈话内容就顺其自然吧,也许聊高兴了能聊到很晚,也许今天没聊够后还要再约下一次。同意?好,那我就随便聊啊。

“我在兵团时曾经见过一次军人整肃纪律。我们2 师有个很棒的礼堂,能挂吊杆,有一千多个座位,可以演正规大剧。有一天我们突然接到通知:上午必须离开剧场。师警卫连还在大礼堂四周放了警戒。我在下乡前曾在北京偷偷看过内部播放的日本电影《啊,海军》,那是我们小孩儿不能沾边的,结果我们溜进影院藏在屋顶看了那场电影。这次我又故伎重演了一回,爬到礼堂的高处偷看大会场景。那是2 师现役军人的一次纪律整肃大会,会上让一批犯了生活作风错误的军人上台示众,他们当场被撕掉了领章,还被打了嘴巴子。所以我感到,兵团那些年对知青和军人都是考验,只是考验的内容不同罢了。

“聊聊我自己的吧。我是1953 年7 月份生人,小学上的是史家胡同小学,中学是72 中,那是从北京2 中分出来的一个新学校,英达和姜文也是从这个学校出来的,但比我低了大概有8 届。我跟他们开玩笑说,从长相上看,你们应该是我的学长呀! 1966 年‘文革’开始时,我还在小学6 年级。因为中学搞运动,我到1968 年才上中学,第二年就去兵团了,说是69届初中毕业生,其实没学到什么东西。当时老师让我们学生上讲堂,念报纸、读社论,课堂时间是占满了,可尽是些没用的。知识不能说没学,但学的很少,数学就教到小数点,英语课只教会了我们‘Long life Chairman Mao(毛主席万岁)’。1969 年8 月,我初中算是毕业了,31 日离开北京去兵团,被分在了2 师15 团,现在那里叫宝泉岭农场。”我说:“你以后从事的工作要有文化知识功底,这些你是怎么补上的呢?”

濮存昕说:“靠日积月累吧。‘文革’开始后一下子就没书读了,我只能自己找书看。当时人艺的剧院图书馆没有人管了,我父亲是人艺的老演员,常拿一些书回来让我读。他也没什么具体意向,有什么就拿什么,有《三国》、《水浒》、革命小说、苏联小说,还有小人儿书(连环画)。我没人引导,什么都看,凭着一股求知欲,半古文的东西连懂带不懂地统统从头读到尾。书读完了,我就看大人的《参考消息》,报纸一到手,先看漫画。书报读得多了,写点什么脑子就不空了。在学校参加运动时,我办过小报,刻过蜡版,写过声讨‘刘邓路线’的大批判稿,还参加过毛泽东思想宣传队,写对口词、快板词,什么都招呼。那时不知天高地厚,词还没背下来就敢上台演出,不怕丢人现眼。有一次我在说快板书时把词忘了,老师没辙,把写着词的小本给我扔到了台上,我扔了大板,一手拿着小本,一手打着小板,把词给念完了。

“我父亲是个老艺术家,演出对我来说是家传,从小我就不怵表演,而且表现欲还特别强。要表演,就要读书、要创作,这成了我给自己补养文化的动力。

“到了兵团,我继续找小说读。现在回头看,我的进步就是在创作和背词中完成的。人们常说演员塑造角色,但我感到是角色塑造了我。要演好角色,就要悟透角色,了解角色背后的历史、文化和人性,用自己的心来表现角色。背台词需要的不仅是记忆力,更重要的是文化修养。可以说,是角色在提升演员的水平。”

我说:“今天是2012 年8 月31 日,正好是你去兵团的43 年纪念日。在43 年的那一端是个16 岁的小孩儿,在这一端是个表演艺术家。在这当中,兵团是你生活经历中的一部分。你是怎么去的兵团?”

濮存昕笑道:“这么巧?我都没注意。我上兵团是死乞白赖要求去的。我两岁时患过小儿麻痹症,上小学时我曾经有一段时间是拄拐走路的,人称‘濮瘸子’。9 岁时我接受了一次整形手术,算是能正常走道了,但我的这条病腿还是比较弱,你看看,我两条腿不一般粗吧?像我这样的人,当时完全可以留在北京。

“去兵团不仅是我主动要求的,而且到了热血沸腾的程度。兵团在北京招人的办公室设在灯市口中学。我跑去报名时,人家知道这孩子腿不好,要检查,让我正步走,还做蹲下和站起的动作。我使劲做得很标准,还写了保证书,最后总算过了关。

“我到兵团后被分在2 师15 团29 连。刚一到连队就赶上麦收大会战。大雨后的麦子成片成片地倒伏在水里,用机器根本没法收,只能靠人工连拔带割,地里的水没过脚脖子,我的鞋底子薄,怕水下有东西扎脚,还特意多穿了好几双袜子。

“10 月中旬,兵团从几个师里各抽出一个营组成了架线团,要架起从抚远到虎林的军用电话线。很多知青哭着喊着要参加,最后我被选上了,觉得特骄傲。我们用了三天三夜赶到抚远的施工地点,一片沼泽地,帐篷还没搭起来,人只能在卡车上过第一夜,那叫一个冷!我们把所有的衣服全套上了,早上起来发现眉毛和眼睫毛被霜连在了一起。

“我们的活儿是挖坑埋电线杆子。一个坑一米六长,六十公分宽,一米多深,挖的时候要快,因为坑里不停地有水渗出来,动作越慢越难干。为了避免棉衣泡上水,我们只能穿着绒衣干活儿。等把坑挖好了,我们把电线杆子往里一杵,连泥带水地把坑填上,然后赶紧换衣服。几个人张开大衣围成一个圈挡风,里面的人把湿绒衣绒裤脱下来,光溜溜地赶紧换上棉衣,那棉衣太凉了,刚一上身的感觉就像贴在冰面上,冻得我嘶嘶直倒气儿。连长拿个酒瓶子挨个问:谁喝?谁喝?我接过酒瓶一仰脖,60 度白酒一口气造了大半瓶!

“白天干活儿,晚上还要轮流站岗。上岗的人带一杆枪,两颗子弹,点一堆篝火防狼。我站岗时的感觉很自豪,别人都睡了,我在保卫着他们。我觉得这就是保卫祖国,是在做最革命的事儿。后来我写下了一些诗句:比如‘枪刺挑落了晨星,战士迎来了黎明……’够浪漫吧?那时候我觉得全世界都在我一人肩上担着呢。

“我们在抚远苦干两个月,提前完成任务‘班师回朝’,回到29 连。这时连里要找个听话的孩子去放马,我被选中了。后来人家写我的兵团经历时,题目起的是《荒原牧马人》,听上去挺惨的,其实不是那么回事儿。放马在农业连里是好活儿,我特别喜欢。别人天天下地累个贼死,我吹着口琴放马,潇洒啊!我管的那两匹俄罗斯纯种马一个叫苏宛,一个叫阿尔登,浑身的毛像缎子似的发亮,马蹄子有碗口大小。这样的优质种马是连队的宝贝,每匹马都有档案,吃的是鸡蛋、麦芽、胡萝卜。鸡蛋我不敢和马抢享,胡萝卜我是管够造,经常和马对着面啃。养马的工作没有人管,只有检疫员每个星期来看一次马的卫生和健康情况。

“我每天就和马做伴,喂食、放牧、清洗都是我的事。种马的健康关系到连队马群的体质,它的生殖器是我清洗的重点,为这事儿我还在连队的黑板报上得到了表扬。白天放马的时候,马吃草,我割草,闲下来还能到水泡子里捞捞鱼,晚上回家糊上面,用油一炸,哥儿几个就着喝点小酒,神仙似的。那时我父亲去了北京市的下属农场,母亲和弟弟去了河南的‘五七干校’放猪,姐姐去了内蒙古放马,我们这个艺术之家成了畜牧之家。

“放了一年马,变数来了,15 团的宣传队要调我去。我真是不想去,还到团里去做上面的思想工作。那是一次失败的沟通,我没有说服团宣传股的庞股长,失望之余,仗着年轻胆子大,居然拂袖而去,在黑夜里一人走了17 里路回了连队。那17 里夜路至今我记忆犹新。天上一轮明月,地下万籁无声。我能听到的,只有自己脚下踩雪的咯吱咯吱的声音。我舍不得我的连队,放不下我的马,再说,我还没自在够呢。

“不管怎么说,上级的调令是不能违抗的,我最终还是到了团宣传队,那是在1972 年初。为了活跃知青的生活,兵团组织了不少宣传队。连宣传队是业余的,团宣传队是半专业的,到了师一级宣传队就是准专业的了。“兵团的1、2、3 师都有师宣传队,有的水平很高,像19 团宣传队能完整演出芭蕾舞剧《白毛女》,乐队的乐器也齐全,能演奏交响乐。虽然各宣传队的演出水平参差不齐,表演的内容也比较单调,但这帮人走到哪儿都特受欢迎,毕竟他们带去了热闹,更何况还是一群俊男靓女的表演。19 团演白毛女的A 角特别让我敬佩。她在21 团演出时伤了左脚,我当时还抖机灵来着,建议赶紧采取冷敷的方法防止肿胀。没想到那个女孩儿愣是带着伤把节目完整地演完了,那种精神让谁都感动。

“我们15 团宣传队分成男演员、女演员和乐队三个班。我是男演员的班长。我们的服务对象一般是兵团连队,有时也到鹤岗煤矿去演出,帮助团里搞好关系,好搞点儿煤烧。那时演京剧也没什么录像资料可以借鉴模仿,就根据看电影的印象来演。我这人善说而不善唱,这个弱点在演样板戏时显出来了。我唱也能唱,但调子一高了就拔不上去了。我们演京剧《沙家浜》的片断时,队里考虑到我的这个情况,决定让我演唱词最少的程书记,就唱四句:‘病情不重休惦念,心静自然少忧烦,家中有人勤照看,草药一剂保平安。’我唱到‘草药一剂’的‘一’字时上不去,总需要台边的人帮我唱一嗓子带过去。因为不能唱,队里在排练京剧《海港》片段时,把我发到了后台。我是舞美、电工、木工什么都来,队里的布景、道具、灯光都由我和刘师傅管。我们用纸浆一层层地糊出了港口的桩子,又画天幕灯,做变形阁,描绘海港的蓝天,要是画深了,再往下洗颜色。我们还钉出了方海珍书记办公室的窗户。和下大田的农业连队战士相比,我们过的简直就是贵族的日子,宣传队全脱产,俱乐部烧暖气,一星期洗一次澡,吃饭在团部招待所食堂,那里的油烧茄子太好吃了,我们在开饭前半小时就想到食堂排队。

“我是个政治上很正统的人,当时讲话了,就是积极要求进步。说出来不怕你笑话,我那时‘左’得够呛,喜欢说官话,一开口就是大道理。为了帮助同志,小报告我也打过,所以我在宣传队里一度受到孤立。给我印象最深的,是那次去佳木斯演出。大家热热闹闹地要在英雄刘英俊塑像前照相,我一凑上去,谁都不吱声了,明摆着是不愿意和我照相。这太让我栽面儿了,我只好一个人走了。很长时间我都在想:我的人缘何至于差成这样?我把自己的苦闷说给父亲,他回信送我一句话:水至清则无鱼。让我明白了宽厚待人的道理。

(责任编辑:晓歌) |