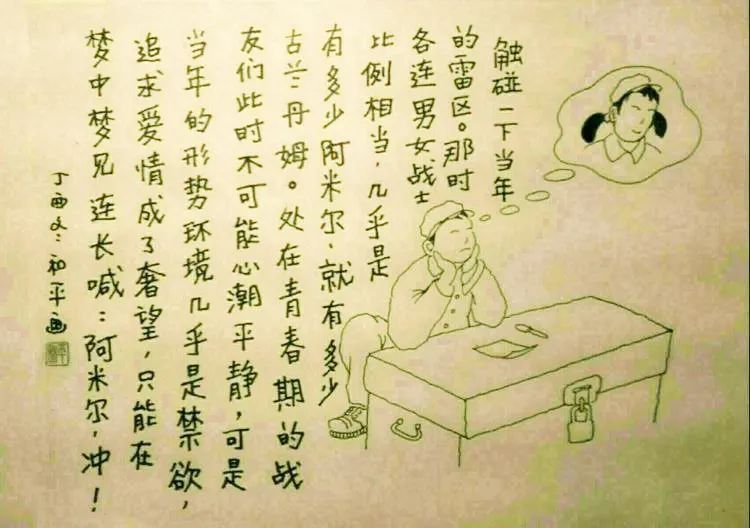

本章所涉及的知青的“恋”“婚”当然与性有关。何为“性”?从生物学的层面上讲,性的首要功能是繁殖——生儿育女。从心理学层面上讲,性由一系列以性乐趣、关爱和其他需求为目的的行为和关系组成。从社会层面上讲,性遍布于人生的各个方面,它使你身处的文化别具一格,为其艺术、历史、法律和价值增添滋味。中国传统文化对性的态度很矛盾:在形而上的层面对其持认可态度:“饮食男女,人之大欲存焉。”(孔子《礼记》)。在形而下的层面,性却没有得到宽容:“非礼勿动”,“男女授受不亲”,“男女七岁不同席”,“坐怀不乱”,“万恶淫为首”。中国历史上文学作品中表现出的“情”善“欲”恶就是这种文化的直接体现。不管时代如何演变,性爱依然是人性中永世存在的社会现象。 在当时的社会环境中,人们将男女恋爱关系称为“对象”。“对象”比西方特指类似关系的男/女朋友(boy/girl friend)更具排他性和目的性(婚姻),又与当代西方的性伴侣(partner)不是一个概念。简言之,“对象”指处于从“谈朋友”到法定夫妻全过程中的男女关系。在红色文化的话语体系中,这种“对象”问题被归为“个人问题”。与“组织问题”以及其他许多更宏大的理念如“革命工作”、“思想改造”、“做接班人”等相比,“个人问题,再大也是小事”。但“小事”绝非没有规范。稍有不慎就会被视为“生活作风问题”,再严重点就是“乱搞男女关系”,这在当时是要入罪的。知青的婚恋因其在农村生活这样一个特殊状况以及当时的“晚婚晚育”政策在某种程度上又被进一步边缘化。但从另一方面看,百分之百的禁欲主义在现实中是不可能的。从知青这代人早期所受的教育来看,当时城市的青少年在这方面也并非空白,电影“柳堡的故事”主题歌中有“十八岁的哥哥”和“二妹子”,革命文学《钢铁是怎样炼成的》中有保尔和冬尼亚的恋情,《牛虻》中更有亚瑟和琼玛关系的朦胧描述,等等。而且,就在当时,北京“拍婆子”,上海“车拉三”等现象也时有存在。这种社会现象对知青群体也有影响。 对于下乡期间的知青的恋爱与婚姻,知青自己有一些统计。在天津插队知青王爱英的回忆中,插队时期的男生女生是按一定比例“搭配”的,原则上一半对一半,他们知青点就是五男六女。他认为这样的男女比例很有含义,为以后发生浪漫的事创造了条件。后来的现实也证明了他的预言,一些知青结为了终身伴侣。根据北京赴内蒙插队的知青王海军的调查,她所在的北京四十四中去内蒙武川县插队的40人,其中24男16女,分在一个大队三个村。在这40人中,二人结对下乡,有二人喜结良缘,三女嫁与老乡。她所在的村共有知青14人,8男6女,知青间一对未成。还有一个官方的统计涉及到知青的婚姻问题:1974年末,全国已婚知青有48万人;1975年增至61.4万人;1976年为72.6万人;1977年达到创纪录的86.1万人,占当时在乡知青10%。在这以后,随着运动迅速退潮,在乡知青大举返城,已婚知青的人数逐年递减。(摘自国务院知青办编《全国城镇知识青年上山下乡统计资料》) 以上只是统计,略显枯燥,但在现实中,知青的恋爱与婚姻却是丰富多彩,极富内涵,有些难免惊心动魄。下面就让我们大致按照知青下乡的不同时段来看一下。  下乡初期,在当时的大背景下,尽管知青下乡时一般年令在16至20岁左右,处于“情窦初开”的生理阶段,在男女交往中却会表现出一些令现代人匪夷所思的倾向。其中之一就是“分男女生”。 一位上海赴云南西双版纳农场女知青回忆到:她们去云南的火车上“男女是分开的”。但是一个叫“阿琳”的有点坐不住,因为她和一起去云南的大龙是“考定”(上海话:已定下“对象”关系的意思)。在昆明中转时,大龙和阿琳就一起跑到昆明“荡马路”了,那位女知青却“总感到这样不好”。两天后她们坐上大卡车开始向西双版纳进发。大家都按照班、排、连编排有秩序地上车,就是大龙不干,非跑到阿琳的车上与阿琳坐在一起不说,“就差抱在一起了”。该女知青先是拉拉阿琳的衣角,示意她不要与大龙坐在一起。“阿琳没有明白我的意思,继续与大龙谈笑风生。”在当时大背景下,那位女知青认为一出发就卿卿我我很不合时宜,大龙和阿琳显然是“异类”。 据回忆,有的插队知青将这种“男女之大防”坚持到了荒唐的地步。天津插队知青王爱英有类似回忆。插队时期的男生女生,刚开始的时候是不说话的。那年夏天割麦子时,王割得快,收工早,收工时他路过另一小组的麦田。他见到两个女知青正满头大汗地挥镰割麦,割上一阵还要回身把“麦个子”打起来,就“很想过去帮她们耍耍镰刀,但就是不好意思,怕人讥笑我帮女生。”很多年以后聚会时,他跟两位女知青提起这事,她们说,“根本就没惦着你们男生来帮忙。”作者又谈到一天晌午他正在自留地干活,忽然看见地那头知青点的女户长也来了,正锄地呢。他俩“一个北头一个南头,在自留地里都不打招呼,各干各的,干完了各自收工回家。”这事被路过的老乡知道了,就前来质问作者:“知识青年咋比庄户人还封建?” 昆明赴云南德宏州陇川县插队知青李齐翔也回忆到类似情况。他们刚到农村时,尽管日常生活中的琐事要共同分担,同一屋檐下的男女知青却彼此不说话。例如男的先种菜,女的根本不知道,也在同一块地里种,直到发现种重了。又如有一次男的赶街偷菜,女的默默挑回来。事后问起来,她们的回答是,“我们不知是偷的,只知将菜拿回来。”不过,在后来的知青分家潮中他们也不分,“正因为没有往来,也没有矛盾,大家心平气和,分什么家?” 男女在一个屋檐下都不说话,让当代读者匪夷所思。由于社会背景的影响,刚下乡时的知青,尽管早已过了少儿时期,却还没学会正常的男女交往,人为延长了异性排斥期。结果是,不交往成了最为省事最为保险的一种行为,况且在当时又有“政治正确”的规范无处不在。 与以上插队知青不同,笔者在农场下乡的早期出现过另一种“无性”现象。当时女知青干部到男宿舍谈工作,哪怕男宿舍里有人衣冠不整甚至在擦身,女领导也是视而不见,听而不闻,一身正气,该谈啥谈啥。有意思的是,大家对这种现象也基本认可。当然,男知青干部到女知青宿舍也可以做到“目不斜视”,但女知青很快就表示了反对,不许他们在女生“不方便”的时候来“谈工作”。 但那时的男女知青在见面时就真那么无感吗?以下是上海赴黑龙江建设兵团四十四团的一位上海女知青的回忆: 我俩是发小、同学和兵团战友。在黑龙江建设兵团我们又在一个连队屯垦戍边,有段时间我们在同一辆卡车上干活,他开车我跟车装卸沙石,我们共同修筑边疆公路。 有一个冬天的夜晚,我搭乘他的车从团部修路排驻地,寒冬腊月茫茫夜晚,他开着夜行货车行驶在荒山野岭之中,漫漫30多公里的冰雪道路,漫天飞舞的雪花,伴随怒吼的北风,我俩坐在小小的驾驶室里,他一脸的严肃和紧张,我心里也打着小鼓,不知说点什么才好,一路上我们居然没有交谈没有说话,他把我安全地送到了修路排的驻地后挥手道别,我目送他开着车远去才回到了屋子里。 70年代末期,这两位发小、同学和兵团战友先后离开兵团返回家乡。回城后他们各忙各的,努力工作、补习文化,结婚生子,几乎没有联系。好像没什么事?但作者还是把它记了下来并发表了出来,说明他们还是在意那段邂逅。作为发小、同学再加上战友,他们在车里其实有太多的话要说,可是“他一脸的严肃和紧张,我心里也打着小鼓”。这可不是什么“此时无声胜有声”,这里有太多的压抑和扭曲。他们算不算禁欲主义的非自觉践行者? 当时的“男女之大防”也与知青,尤其是女知青缺乏性知识有一定关系。前面那位上海赴云南西双版纳农场女知青看到大龙和阿琳在火车上卿卿我我时还有一层担忧,她心想,“完了,阿琳完了”, 因为“听阿英说过,男的女的坐在一起会生小人的!” 一位承德下乡知青回忆到:队里一个女知青在场院外面看见一头猪趴在另一头猪的背后,不知道是怎么回事。一个老乡逗她:“看啥呢?”她说:“猪还会背猪呀,背了这么半天,下面那个不累啊?” 还有一次,队长安排她去坡上照看放在那里的几匹马,对她说:“小心马拽跑了橛子,吃了莜麦,有啥事吆喝我。”没想到刚回到村口,那个女知青就跑了回来,气喘吁吁地说:“不好了!队长!马肠子出来了!”队长一看,明白了,于是安慰她说:“没啥大事,别着急啊,一会儿就缩回去了。”应该承认,从不少知青的回忆录中可以看到,许多知青的性启蒙来自当地农民的低俗笑话或《农村医疗卫生手册》,甚至从在农村看到猪、狗、马、牛等动物的交配开始的! 这种“男女之大防”还有社会环境方面得推波助澜。尽管有“扎根农村一辈子”的号召,许多知青都发现老乡或当地职工抵制与反对知青的“卿卿我我”,“儿女私情”、“花前月下”等“不健康”现象,而这个倾向在红色文化的宏大叙事中成了政治正确。有资料显示,1968年知青大批下乡时, 一些地方和单位曾提出“三年不准恋爱”的规定。(资料来源:《上山下乡与大返城 --- 以社会运动学视角》,作者乔晞华。) 即使出现“胆大妄为者”,社会舆论也往往不在他们一边。北京赴边疆插队知青唐燕就写到,她所在公社有一位男知青,回北京探亲期间好不容易下定决心,给他心仪的女生按在村里邮递员送信时留意到的女生家地址,寄了张电影票。那天他早早进了电影院,极为忐忑地等着结果。让他万万没想到的是:一位阿姨坐到了他旁边,直言自己截获了那封信,并向他严正警告不得打她女儿的主意。吓得那位男生明确表态后仓皇而逃。  上海赴黑龙江兵团下乡知青周龙英谈到:刚到农场不久面目姣好的她就成了小卖店售货员。这是个要经常与外人打交道的工作,自然受到了包括外连队在内的一些男知青的注意。有一段时间,外连队一个名声很坏的男知青没完没了地纠缠他。她最后只好将那个男知青的“求爱信”交给领导才摆脱了纠缠。经历过那个时代的读者显然也不会同情那位“名声很坏”的男知青,但把“求爱信”交给领导却是当时不少女知青的标准做法。 下乡初期凤毛麟角的男女交往在如此的环境中后果可想而知。笔者下乡所在的黑龙江龙镇农场北岗就有一对上海知青下乡前就是朋友关系,女方却因大会小会被点名批判而跳井自杀。还有一对已是合法夫妻的上海老高中生来到农场的头几年非但只能混迹于单身宿舍,享受不到任何夫妻待遇,反而像犯了什么错误,正常来往也要受到领导的排斥和刁难。上海赴江西峡江插队的知青葛天琳也谈到过,一位出身不好的老三届高中生因与乡村小学程度的女娃恋爱,竟遭吊打! 尽管出现了以上极端现象,但天道难违,随着时间的推移,知青男女接触进入了笔者称之为“集体对集体”的第二阶段,这点在农场连队中尤其明显。“革命”不可能老是剑拔弩张,男女之间开始些许友谊,当然,还应该冠上“革命”二字。“男女搭配,干活不累”,当时聪明些的领导也善于利用这一点来调动年轻人的干劲。笔者记得在连队时一开始是女排在休息日为男排拆洗被褥。注意,这里是“女排”为“男排”,都是集体概念,而非以后个人概念的女生为男生。男排当然也不能坐等现成,主动地挑担打水。尽管是集体对集体,却也为异性之间的合作与交往打开了一扇大门。 原上海赴江西峡江县插队知青葛天琳也有类似回忆。在她们大队有 120多个知青,分在7个生产队。有的生产队里,完全是男女自由搭伙过日子,很多并非情侣关系。他们一起出工,一起收工,在一个屋檐下吃饭,实行“共产主义”,把家里带来的食物放在一起共享,只是住两个不同的寝室。在附近几个生产队里,男女生集体户坚持了十年都没有散掉。有个省级先进集体知青班和一个县级先进知青班都是坚持到返城。 这样的“好聚好散”确实可取,但“性”的萌动却也无处不在,有时甚至出现迷失。在男知青宿舍里,赤脚医生手册有关那些内容的那几页早被人翻黑翻烂。在聚集着知青的村舍和宿舍中,充满性暗示、性挑逗的“荤段子”也日益“泛滥”。 齐齐哈尔赴龙镇农场知青张抗美回忆到这么一件荒唐事:一个男知青“单相思”,看上了屋里一位“长辫子”女生,半夜斗胆摸进了女生宿舍。“长辫子”被惊醒,奋力反抗,低声喝令:“出去!出去!”一边顽强地和对手周旋、抵抗,最后居然抢过手电,把单相思的脸曝光了。最后“单相思跑了,战事平息。”这个事件本身颇显极端,但这类不正常的追求却并非个案。 昆明赴云南德宏州陇川县插队知青李齐翔在回忆中谈到,一男知青与一女知青先是未婚先孕,又将另一女知青的肚子弄大,被抓进了派出所。北京赴内蒙兵团李文世也谈到,当兵团总部下来调查女知青王莉(化名、北京知青)未婚先孕问题时,王莉竟不知道是哪个,因和她发生关系的有三人。这三个年轻人也说不清这个“孽债”到底由谁来负责!而且,每次的批斗,王莉总是表情淡定,从容地面对人们的批判和指责。 这些知青的行为只能够在“自然人”这个层面来解释,到了“社会人”这个层面就会被斥之为“动物性”。这里似乎没什么文化因素,但当事人都是“知识”青年。他们为何会这样?看来,与性禁忌相伴随的不是性解放,而是性迷失。 (未完待续) (文中插图均由本文作者提供)  [作者简介] 丘保华,上海赴黑龙江农场下乡知青。研究生学历,英语副教授。自1987年发表第一篇作品至今,共出版译著、传记、教材等八种(部),并在国内外各种报刊杂志发表文学作品、杂文、翻译、学术论文近百万字。近几年在《华夏知青》、《知青》、“南加知青”等杂志、公众号发表多篇有关知青研究文章,2019年初加入上海知青历史文化研究会。 晓 歌 编辑 (责任编辑:晓歌) |