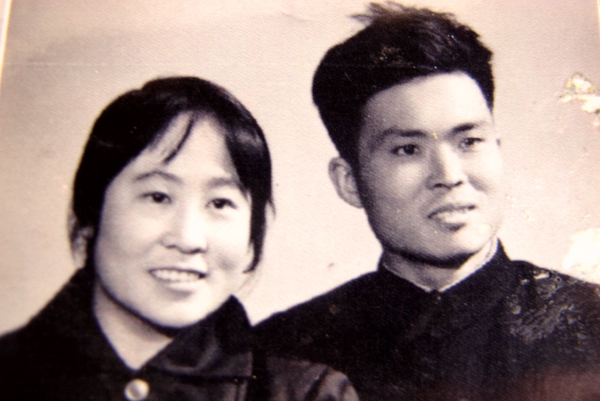

百十载长河浩荡,九万里风鹏正举。 2013年3月,习近平同志指出:实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神。 2018年3月,习近平同志进一步定义了中国的伟大民族精神:伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神。 中国精神是凝心聚力的兴国之魂、强国之魂。澎湃新闻今起推出“中国精神”专栏专题报道,以弘扬民族精神、奋斗精神,凝聚中国力量。 “半个多世纪过去了,北大荒发生了沧桑巨变,机械化、信息化、智能化发展很了不起,非常鼓舞信心、鼓舞斗志。”9月25日考察黑龙江农垦建三江管理局时,习近平这样点赞。 “中国精神”系列的开篇报道,就是建三江管理局八五九农场知青夫妇葛柏林和林莉口述的奋斗故事。 葛柏林1947年9月生,1968年6月下乡到八五九农场,1985年辞去分场场长,创办家庭农场,先后入选黑龙江省劳动模范、“全国十大种粮标兵”,创办的圈河家庭农场被称为“中国最美家庭农场”,被评为AA级景区。  1、葛柏林:小时候喜欢什么,大了以后自然就对什么有感情。 我在浙江农村长大的,是最早的留守儿童。我父亲在外当兵,把我送回诸暨老家。我跟着爷爷奶奶,他们下地种菜,我去薅薅草帮忙。后来,放学回来挖猪菜,挖笋,挖药材,抓螃蟹,抓泥鳅。石头翻开,螃蟹慌忙窜逃,钻到篓子里。搞一个竹编的箩,放进肉骨头或者饭粒儿,搞根绳子和石头沉到塘底下,过两三个小时箩拽上来,里边有泥鳅,还有小鱼小虾,拿回家给爷爷下下酒,改善一下生活。8岁的时候,我挖了一个大冬笋,卖了5角钱,被奶奶没收了,我哭了一场。挖药材挺不容易,一次挖半斤一斤,到集市上卖几毛钱,买一碗馄饨吃,我奶奶还说我不会过。 我12岁跟着父亲住在合江农垦局,在农垦局大院搞小垦荒,种土豆、茄子、西红柿。大院后面是个垃圾堆,垃圾堆旁边是菜窖,挖菜窖挖出来黄土堆在旁边。过去的垃圾不像现在有塑料袋、玻璃瓶子,除菜叶子就是煤灰,那时玻璃瓶子是好东西,还留着打酱油打醋呢。我拿铁锹平巴平巴,把黄土在上面覆盖一层,种上了倭瓜、苞米、豆角。豆角顺着苞米杆往上爬,家里的菜基本不用花钱。 2、葛柏林:离农场场部70余公里的三十七连有很多荒地。荒草甸子除了野草,什么都没有,人一进去,蚊子轰地炸开来。我想办开发性家庭农场,自己开荒种地。 过去,垦区的体制跟苏联的集体农庄差不多,吃大锅饭,每人每月35.2元工资,干多干少一个样。1974年冬天,零下30多度,十连派出300多人去挖排水沟。天寒地冻,一镐下去,像弹脑瓜崩儿似的,地上一个小坑。早上6点上工,晚上6点钟回来,一个班分一段,结果这个班刨一个小坑,那个班刨一个小坑,一冬天刨了几十个坑,不够现在挖掘机干半个小时。 那时,动不动就零下30多度,迎着风走一会儿,脸就冻白了,鼻子也白了,没有办法只能手使劲搓。不干活冻死你,干活吧,一天干12个小时得累死,只能干一干歇一歇,干一干歇一歇。后来,我说你非得冬天去挖排水沟,夏天挖多好?冬天一天半方土都挖不出来,夏天挖六七方都很轻松,咱们得科学管理。 1979年我当上了连长,冬天全连放假,后来其他连队跟着学了。 4年后,北大荒搞大包干,十连由八九五农场最后进的连队变成全场第一,在全垦区1000多个连队中排名前三,2万亩地赢利100万。豆收和麦收时,每天都会餐,干出100亩、150亩就收工上食堂吃饭,食堂摆着12个大菜,好烟好酒,酒是剑南春、泸州老窖,烟是上海牡丹、天津恒大。 我们还隔三差五分东西,什么都分,小麦收完了,分土麦子;大豆收完,分豆皮子、豆毛子;秋菜分白菜、萝卜;还分西瓜、沙果、葵花子,一家六大麻袋葵花籽。张瑞敏的青岛冰箱厂欠200万债的时候,我们连队分了30万现金,人均3000多元,等于我下乡10年的工资。从1968年到1978年,我10年才挣3000多元。那时候有台电视可是不得了,我们十连实现了家家户户有电视。 分奖金的时候,事儿就多了,平时不怎么出力的想争一争,想多拿钱;平时干得不错的,又不好意思争。我发现大包干这种形式还不能实现按劳分配,多劳多得,少劳少得,得另找一种模式。那时,中央电视台在播放美国电视连续剧《草原小屋》,一家人开一辆大篷车,到美国西部开发家庭农场,觉得挺有意思。我们就想自个儿也办个美国式的家庭农场,美国人能干,咱们也能干。 当年我说,想有一块自己的土地,那帮同学都笑我,说你不是做梦吗,哪能让你自己拥有土地,承包土地?终于等到了机会。 葛柏林:1985年,我已下乡17年,从十连的统计、生产技术员、副队长、队长,干到了三分场场长。我的势头在往上走,当时农场分场场长年龄在48岁左右,我才38岁,是最年轻的,有10年的年龄优势。总局领导对我父亲说,送小葛上大学,好好培养培养,趁着咱们这些老家伙都在,让他挑挑担子。 我三次向农场打报告,(要求)下来搞家庭农场。场领导对我挺重视,给我三个选择:上柳河干校或者八一农大学习,回来当农场干部;去水利大队当队长;尊重本人意愿,下去办家庭农场。 我说,官场这个台阶是爬不完的,爬起来也累,我就下去搞家庭农场吧。 有一年过中秋节知青聚会,大伙儿喝了点儿酒就说了点儿掏心窝子的话,有人说想当官,有人想当老师,有人说想当兵。我说,我就想能有块自己的土地,自己耕,自己种,自己收,过上过去员外的生活就不错了。当时大家都说这不可能,社会主义嘛,哪能允许个人英雄主义和承包主义,那是不可能的,说我是在做梦、说梦话。当时老赵说要走仕途,大家就叫他“赵举人”;我要当财主,他们就叫我“葛员外”。 我就想,自己要是有块地,肯定能经营好,能做到要啥有啥。 林莉:葛柏林一直做这个梦,希望有块地好好种一下,像绣花似的,建个像样的地方,跟美国的家庭农场一样,也是建设美丽中国的意思。 贷款5万元,我购进60推土机、铁牛55拖拉机各两台,大犁、重耙、轻耙、播种机、镇压器各一台,油罐一个。我还在三十七连承包2000亩次生林,在周围打了防火道。 我们借住的是三十七连的房子,那房子八面透风,冬天零下20多度,把水缸里的水冻成冰坨。晚上,我和5名农工挤在2米来宽的土坑上,大家开玩笑说,必须喊着号子一起转身。为解决资金,我领着他们打零工,给二道河农场拉沙子。 林莉:农工就是各连队愿意跟我们干的职工,我们雇的,工资比农场职工高一倍。 葛柏林他们用火烧荒,拖拉机翻地,耙三四次才播种。大犁放在那里被人拆走了零件,不能用了,只得从别处弄回了一台。他们先开垦几百亩荒地,后来扩成一两千亩地。没有食堂,他们就交伙食费,在三十七连搭伙。那要连队的职工先吃,剩多少他们再吃,像受气包子似的,吃得特别不好。我想,这样时间长了身体就造完了,身体垮了什么都完了,与其那样还不如两人破釜沉舟一块干。再说,家庭农场亏损了,就我那点工资也不顶用。于是,我也就打了报告,辞去小学校长,下来给他们烧水做饭,送水送饭。 葛柏林与林莉结婚照 3、林莉:什么时候谈的恋爱?1972年,北京缺少师资,来农场召老师那年。知青刚来时不让谈恋爱,谈恋爱就是资产阶级思想,马上斗你,开会整你。有一次领导在会上批评大家,一个知青站起来质问,你闺女多大?你什么时候结的婚?大家一算,敢情18岁就结婚了。知青火了:“你怎么18岁结婚了?我都二十五六了,还不让谈对象!”打那以后就允许了。 葛柏林是八连的知青,1971年调到了十连,这样我俩就在一个连了。他是统计,我是农工,我们是老职工介绍在一块的。 第一印象?我当时觉得他特别土,穿一条带补丁的裤子,补了两个膝盖,平常不爱吱声。不过,我发现他对一些社会现象看得比较透彻,有头脑。 葛柏林:我跟林莉谈对象前私下里没有接触,只知道她是北京知青,外号叫“林大浪”。  开始也有点误解,后来一接触这人不错。她体育挺好,在学校100米、200米(短跑),铅球、跳远都是第一名。她又泼辣能干,能和男的剽着干。能干就招人嫉妒,尤其她的领导觉得她威胁太大。知青里也勾心斗角,不把你踩下去人家上不去。她性子比较直,有些事情看不过眼儿,就跟领导对着干,领导还不收拾她?那帮女的就贬她,叫她“林大浪”。其实,她是挺正统的一个人。 1975年,她回北京探亲,说哪号从北京回来,坐火车到齐齐哈尔,拐到拉哈,让我到拉哈车站接她,去查哈阳看我父母。拉哈车站到查哈阳约60里地,那60里地没有直达车,有时候坐毛驴车,有时候坐“小蹦蹦”,有时候坐马车,截啥车是啥车,没车走路。我头一次赶到拉哈没接到她,我就有气了,不来拉倒,就回来了。我妈说,可能晚点了,你怎么这么心急就回了?我说,第二天再去接吧。第二天又没接到她,就等,等半天,等到晚上也没等到她,我又回来了。回来后,她就打来电话了,说西安的老舅来了,晚回了几天。第三次去接,我才接到她。 三请诸葛亮,接了三次才接到她。老爷子老太太见林莉圆脸儿,高挑身材,倒是挺高兴。晚上,她就住在大炕上。她住了十多天,回农场我们就领证了。准备了两桌饭菜,老职工和知青们送个茶缸、毛巾、玻璃杯啥的。结婚时,我已二十七八岁了。 我父母给了一床被子、一床褥子。我家那时真挺困难,欠公家900多块钱。我父亲以前老出差,回浙江回杭州,战友又多,他挺爱装的,吃饭就掏钱,住旅馆也掏钱,该报销还不报销,革命嘛!那时候,吃一个烧鸡大概才18块钱,徒工一个月工资也就18元,他拉下900多块钱的饥荒,多大一笔数字?一直压着我们家,我妈说做人要有志气,吃咸菜也不能欠账。 4、葛柏林:家庭农场第一年就赢利了,毛收入11万元,当时一个人工作一辈子才挣4万元多点儿。 有些人就红眼了,说葛柏林的家庭农场沾了连队多少多少光,于是农场就派计财科科长等人来查账。查来查去,农场一分钱没找回去,还给我们找回1万多块钱,当年毛收入变成了12万。连队给我们一亩地摊了20公斤的豆种,谁家撒豆芽呀,一亩地播那么多种子,再说播那么多它也不长,不结豆儿啊。本来我和连队有约定,我们给队里干零活,凡是1000元以下的就不算账了,算义务劳动。连队的森林着火,我们去车去人扑打,拉个大犁,打了一道防火道,都没跟他们要钱。 他们说政策变了,把我承包的2000亩次生林收回去了。我来气了,那块地就不要了,给连队了!你不老怀疑我们占便宜吗?我们躲你远远的,找个前不着村、后不着店的大荒草甸子重新开荒,重新种地! 1986年,我们搬到别拉洪河边的荒草甸子。别拉洪河是满语,有大水漫岗,河水一圈圈之意,又叫圈河。 四周好的地,水大淹不着、涝不着的,让连队开垦了,我们开垦的是人家不稀开垦的低洼地。没地方住,我就买块帆布,往拖车一搭就是棚子,五六个职工住在拖车上,住不下就搭上下铺。我和林莉也找块破帆布搭个小棚子,猫腰住进去。外头下大雨的时候,我们住的地方下小雨。没地方做饭就外头搭个锅台,林莉光着脚丫子在外面做饭。没有自来水,就把泡子(通常不和外界的其他河流或湖泊连接,是死水,而且一般不会很大,水也不深)里的水烧开了喝,那会儿没有那么多污染。 后来,盖一间25平方米的小砖房,林莉有了厨房,不用光着脚站在泥水里做饭了。 1987年,我们新开垦的地里种上大豆,豆苗长势好啊。 为赚外快,我们去二道河农场修路,挣了10万块钱,挺高兴的。回来一看傻眼了,家里2000亩地都涝死了,当年颗粒无收,连工资都发不出来。 接下来几年,家庭农场被贬得够呛,有人认为家庭农场挖了社会主义墙角,雇人是剥削工人的剩余价值。家庭农场的粮食不许随便卖了,必须卖给农场;化肥、农药不给指标了,自己想办法。我为了发工资,偷偷去寒葱沟粮库卖豆子,路上被抓住,分辩了几句,对方拔出了手枪。承受不了政治和经济压力,家庭农场十有八九垮掉了。跟着我们干的技术水平高的职工都走了,又招了一批,没过多久又走了。工资不高,条件艰苦,寂寞难耐,经济上没出路,政治上没前途,谁跟你干哪。 1990年,农场只剩我和林莉了。我们吃野菜蘸大酱,喝泡子里的水坚守着。我得了角膜炎,红肿着眼睛行走在齐腰荒草;又挨了雨浇,发起低烧,躺了3个多月不退烧。 农场给我做工作,说赶紧洗脚上岸吧,别陷得太深,别赔得啥也不是,赶紧把地卖了,让我回去当个副场长。 林莉:本来可以不遭这个罪。我有三次返城机会,放弃了。 第一次是1972年。北京中小学教师紧缺,招一批高中知青返城当老师。那机会难得啊,知青大返城前很多人都想走,有的干部子弟门子硬,当兵走了。没关系的豁出去了,工作不要了,户口不要了,赖在城里不回来了。他们宁可扫大街,扫大街的活儿也找不着,你是逃兵,没有户口,什么都没有,人家不给你安排工作,只好当无业游民,父母认养了。 负责招考的是我家亲戚,基本定了招我。那机会多难得,可是我和葛柏林谈对象了,没有走。家人埋怨不?反正不高兴是真的。 1977年恢复高考,我本可以复习复习参加高考,离开农场,也放弃了。要考能考上不?我觉得应该能考上,我那会儿当老师,(知识)扔得不多,不像他们干农活不接触课本。我小学老师、中学老师都当过,中心校校长也当了好几年。 第三次是1979年,我爸退休,让我回去接班,工资关系都办了,我没走。有孩子了,我走了,他和孩子就扔这儿了。或者各回各地儿,他回佳木斯,我回北京,可是长期分居也不是个事儿。我还比较注重感情的,所以就选择留在这儿。接班的名额给了我妹妹,她顺当回去了。 葛柏林说,你看知青上山下乡大帮来的,如果随着大帮回去,住房没法解决,工作没法解决,二十多岁三十几岁,回家吃爹的吃妈的,也不是个事儿。再一个,上山下乡将近10年,年轻的时候在这里学的是农业,回去了用不上。我回去了或是当老师,或是干别的;他回去进工厂给师傅递扳子,递钳子,伺候师傅,10年的农业底子就白费了。 当时考虑挺多,就没有回去。不过,心里也不好受,一个车皮呼噜呼噜来了,人家都回去了,就剩下我们,总觉得有点儿没着没落的。 葛柏林:我也有几次返城机会,佳木斯物资供应站调我,我没去;检察院调我,我也没去;八一农大也没去。 高考一起考?我俩读过高中,考上的概率肯定会高一些。不想考,都30岁了,念书期间没有工资,没有住房,已有了儿子,你说我们怎么办? 5、葛柏林:在家庭农场最困难的时候,北大荒作家刘加祥写了一篇文章,发表在广东的一本杂志上,引起较大反响,几位青年读者来投奔我,一位西安读者来信说:“农工都走了,你这么困难,我想过来跟着你干一番事业。”还有几位广西柳州的女青年也要来,我说有老婆,你们来不乱套了吗?我说谢谢,哈哈哈。 有的家庭农场主把地卖了,洗脚上岸了。有人说,别人都不干了,你怎么还在地里干呢?那时,我还在开荒,规划农田,让它更适合机械化作业,700米以上不出角子。我还在投资种树,挖沟修路。我们那块地是低洼地,要用推土机隔一二百米挖一趟排水沟,涝时好把水排出去。 我高息贷款100多万,雇人像燕子垒窝似的一点一点将四周垒成坝,个别洼地围堰,用编织袋装土围起来,下大雨水流进沟里,抽出去了庄稼就没事了。有坝围着四周的水就进不来。有一年发大水,四周的水比里头高一米五,要是不围坝的话,庄稼就全军覆没了。 坝有多高?一米六七、一米七八。 有人说我这不是傻吗?我这么干,有两个原因,第一,家庭联产承包制在中国,我认为不可能变,农民再吃大锅饭,只能饿死;第二,农村的个体承包全都取缔的话,国家怎么安排这么多人的生计和工作?我认为家庭农场这个大方向是不会变的。 除农田基本建设之外,我还种树,1990年至1991年栽红松300亩,1994年植树造林2000亩。 种树不赚钱烧钱,那为什么还要种?我从小在浙江,成天在林子里转。我是从林子里出来的,一进林子就像到家似的,感觉非常亲切,非常舒服。 我们开垦的那片荒地原来叫北大林子,地势高的地方是林子,低处是湿地。知青在的时候,林子被砍光了。那些年,一到冬天知青就去林子里砍树,盖房,取暖,做饭,用的烧的都是木头。这片林子砍完了,砍那片林子,挨片儿砍,见林子就砍,争先恐后地砍,等知青走时几乎所有林子都被砍光了。 我们开荒时,那地方一棵树也没有,想找一根搭帐篷的棍子都找不着。生态平衡破坏了,树没了,野生动物都跑了,光剩耗子了。耗子特别多,开荒种地打了点儿粮,堆在仓库里,一百个麻袋有八十个让耗子给嗑个稀巴烂,粮食流一地。 我在那儿建新点后就种树,先建了3亩的苗圃。当年知青砍树把北大荒祸害得够呛,(我)等于还债了,既为自己还,也为那些砍树的战友还。当年砍树是命令,军事化砍伐,你不砍行吗?可是,树苗存活率很低,有的被杂草吃掉了,有的被耗子嗑一圈儿嗑死了,有的被虫儿咬死了,成活一棵树,得补苗儿好几次。 1997年,我买入进口大马力M160,耙地由日80亩提高到日400亩,中国农民终于可穿白衬衣下地作业。那年秋天遇特大水灾,买了5台水泵日夜排涝,总算免遭灭顶之灾。 对了,1996年还干了一件傻事,用200亩熟地换回湿地中的小开荒。 我们那个开荒点在高岗上,高岗下面是一片湿地,三面环河,我们把湿地的口堵上,确保5000亩湿地常年积水,这样一来,里面的泥鳅、鲫瓜子就特别多。给我们盖房子的施工队用抬网抬了一个来回,抬到两大肥料袋的鱼。冬天,十连的一个小子去打鱼,打了几万斤。冬天水一排,只要接一个网兜儿就能抓到鱼,可是我们不抓。为什么不抓?你把鱼抓走了,鸟儿吃啥?几万斤鱼都是小鱼小泥鳅,你祸害多少生灵?不抓。 年头旱湿地就干了,湿地里也有高岗,一条一条的,有人跑进去开荒,结果种一年赔一年,为什么?年头涝四周都是水,只能颗粒无收。我跟农场领导请示说要建一个湿地,领导挺开明,说行吧,你自建自管。我们就用一块200亩的高岗地把湿地里面的开荒地全部换回来,将整个湿地连成一片。 建湿地没有什么效益,围起来得花钱,年年管理得花钱。为什么保护?我们开垦荒地以后,鸟没处下蛋,在草稞子里下蛋,结果一犁地,把鸟蛋都犁碎了,有了湿地,鸟繁衍生息就有了地儿。大雁南迁的时候,可以在湿地落落脚,像驿站一样,喝点水,吃点东西,完了继续南飞。湿地又是地球之肾,补充地下水。 从长远看,把北大荒原始面貌保留下来,子孙后代能看到亘古荒原是什么样,他的前辈是怎么把这么低洼的塔头、草甸、芦苇荡开垦成稻田。湿地开发之后再恢复是不可能的了,破坏容易,恢复很难,保留下来的湿地从价值来讲不可估量。 这是中国农民第一个自费建的1000亩湿地保护区。 林莉: 每年种树,十年林子就长成了气候。30年种了100多万株吧,也没细数过。现在都挺粗的了,直径得有30公分了。现在看那片林子可漂亮了,落叶松、樟子松、红松,树荫下一片松针,特漂亮,还有核桃楸、山核桃。林子里长着灰菜、蕨菜,8月下了雨,就可以进去采蘑菇了。 小动物都来了,狍子、黄鼠狼、狐狸、花狸棒子、小松鼠、猫头鹰、还有一种像小雕那样的,哧溜哧溜,飞得特别快。 黄鼠狼挺好的,它光咬耗子,不祸害农场养的鸡鸭鹅,掀开帆布底下一堆一堆的耗子,那是黄鼠狼抓完了冻成一堆,贮备起来过冬吃的。我们打的粮挺多,有时候卖不了,快开春才能卖,一百个麻袋被耗子嗑不了几个,生态平衡了嘛。 冬天就扔点吃的,天冷,雪大,那狐狸,黄鼠狼找不到吃的,我们不祸害野生动物。看到狐狸的时候少,它躲着人,有人看到一个大狐狸带着一只小狐狸,在田头翻地鼠。有人上湿地打林蛙,我们买了都放了。有一年地里长了很多地老虎,老嗑豆子根儿,也没打农药,飞来很多乌鸦,把地老虎吃了。 葛柏林:我在全垦区20多万个家庭农场中,从规模、现代化程度、粮食产量、销售收入来看是拔尖的。2003年,我被评为“全国十大种粮标兵”。2008年,十七届三中全会肯定了家庭农场是现代农业生产模式之一。我们家庭农场现有林地4000亩,湿地1000亩,耕地6000亩,最高的年头打了1500吨大豆,要是50吨一个车皮子,整整30节车皮。还有小麦,2000吨左右的产量。看到那么多粮食,是什么感觉?没什么感觉,年年种,年年卖,有时候也愁卖。 我们是中国最美的家庭农场。有大湿地、大农田、大农机、大森林、大产区,符合习总书记提出的绿色、可持续发展,在全中国找不出来第二个。 现在到我们家庭农场,门一推开,就像当初我想的那样:库里满满的,想吃啥就吃啥,池塘里有鱼,圈里有鸡鸭,鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋一缸一缸的,基本实现了当初的理想。 我们这三十多年,走过了美国好几百年的历程,人家的家庭农场有二三百年、三四百年,祖祖辈辈经营,咱们三十年完成了,所以付出的辛苦肯定比人家多,是不是? 林莉:现在有十多个职工,六七个干活的,四五个看点的,冬天有鱼池,扫扫雪什么的。我们俩岁数大了,都七十了,地就承包给别人了,我们就管管林子,收拾收拾鱼池。林子本身没有收入,有时候农场上我们那儿挖树苗,也没跟他们要钱,都是白挖。 空气好着呢,氧吧似的。你要是在城市待惯了,上这儿住一个月放松放松,挺舒服的。那帮知青来了就说,知道农场像现在这样,还不如不走。 儿子是北京户口,从小在哈尔滨爷爷奶奶身边长大的,大概十六七岁的时候回来跟着我们干。他不愿意待在北京,嫌北京太闹腾。我妹妹的孩子早上6点多就出门,一个多小时在路上,来不及吃饭,就买小包子、灌饼什么的,在公共汽车上吃。这儿的生活节奏比较慢,到点下班,到点吃饭,到点睡觉,挺美的。 我孙女在北京读高中,也是北京户口,想考北京公安大学,成绩还行。 葛柏林:有知青回来,我就说,你们有本事的走了,这才把我们“冒”出来,要不然我们还“冒”不出来。 儿子儿媳妇都在家庭农场干活,给他们发工资,比别人略高一点,也高不了多少。按照我的家庭农场的模式来说,农场主只有我们两口子,儿子、儿媳妇都不是。 人家美国讲金融世家、农业世家,咱们也不能断档啊,既然是从农业发展过来的,那儿孙辈的接着干这个,农民世家,一代代地接下去。 【采访手记】 2008年,我到八五九采访的第一位知青就是葛柏林。那时,葛柏林已成为农场的一张名片,采访他不是件容易的事。农场宣传部的朋友给他拨电话,说浙江有位作家想见他。他很给面子,开20来公里车从他的圈河(圈河即别拉洪河,系乌苏里江下游左岸一条支流,位于黑龙江省三江平原的东部。别拉洪河系满语,意为“大水漫地之河”)农场赶了过来。 葛柏林见面就说,他是诸暨人,听说浙江老家来位作家就跑来了。看来我借了浙江的光,否则他也许不会放下手头的事情从那么远赶过来。他在靠窗的椅子坐下,脸像老农民似的呈古铜色,两鬓没有白发,不过已谢顶,穿着不大讲究,一件白圆领T恤,外套黄、蓝、白横杠衬衫,衬衫兜别一支签字笔,米黄色休闲裤有点儿皱皱巴巴。他的十指交叉放在腹部。让我感到有点儿奇怪,这种坐姿通常属于大腹便便之人,他的肚子却一点都没突起。 “写作要看角度,有新思想年轻人才能接受。要具有中国的特色和国情,就要从中国特色社会主义谈起。”葛柏林说。 我当了19年记者,又写了10多年报告文学,第一次碰到关心写作角度,以及年轻读者阅读特点的采访对象。我们在宣传部聊了一个多小时,作家刘加祥过来后,葛柏林开着他的森林人拉我们去他的圈河农场。加祥是老朋友,什么时候认识的已记不得了。他是八五九的,采写过葛柏林,关系很融洽。 我们一进入圈河农场,葛柏林像变一个人似的,兴奋像篝火似的燃起来,如数家珍地讲解着他的农场、规划和憧憬。农场还没建完,湖边的房子还没竣工,乌苏里江边的堤坝刚筑起,上边还堆着泥土,水麦草理直气壮蓬蓬勃勃地生长着,堤下江水滔滔流淌,犹如熙熙攘攘、无穷无尽的人流。农场旷阔,树林茂密,葛柏林说,这里许多树都是原始的,有些品种是珍贵的。 9年后,葛柏林的森林人再次把我拉到圈河农场,陪同我的还是加祥。葛柏林变化不大,穿着一件像迷彩服似的两兜衬衫,下身好像上次穿的米黄色休闲裤,农场却有了巨大的变化,路铺好了,堤已筑好,一幢幢别墅隐于绿荫之中,处处郁郁葱葱,鸟语花香。在一幢装修高档的别墅里,我见到葛柏林的夫人林莉,对他们夫妇进行采访。 光阴犹如从山上滚下的线团,越滚越快,眨眼就是几年。2018年成书前,我们又对葛柏林和林莉做了补充采访,他们夫妇热情配合,聊得很开心。葛柏林已71岁了,林莉也69岁了,按过去的说法已是古稀之年,说起圈河农场的昨天、今天和明天,他们还那么富有激情。我们不由想到曹孟德的诗句:“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。” (责任编辑:晓歌) |