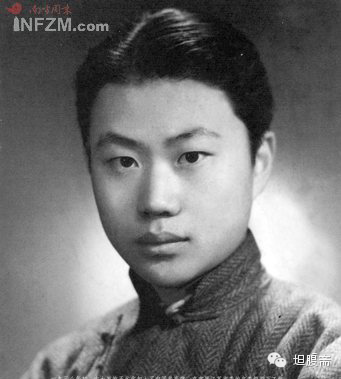

王元化:1920-2008,祖籍湖北江陵。随父母在北京清华园度过童年,在北京城内读中学,抗战后流亡上海。先后在震旦大学、复旦大学、华东师范大学等校任教。曾任上海市委宣传部部长。着有《文心雕龙讲疏》、《文学沉思录》、《思辨随笔》、《清园夜读》、《清园近思录》、《清园近作集》、《九十年代反思录》、《九十年代日记》、《人物·书话·纪事》等。 一、 风雨故人 “北有李慎之,南有王元化”之说,我在2003年才耳闻,这一年,李慎之先生逝世。此后我零散听过一些学界的故事,不免感叹知人论世何其难。而思想界的风雨苍黄与尘世间的人心变幻,有些并不能在字里行间读到。 2006年春天,王元化出版了《人物?书话?纪事》,此书是在《人和书》(2003)基础上增改而成的。虽然已读过《人和书》,我在上海季风书园看到《人物?书话?纪事》时,还是毫不犹豫地买下,新书增加了三十来年前王元化的两篇重要文章〈韩非论〉和〈龚自珍论〉,而一些文章再读,对王元化的读书、交游、思考也有更为立体的理解。 我早就听王元化的学生辈说,先生身体欠佳,甚少见客。不想在吴中杰教授的热情介绍下,王元化先生爽快地答应一起聊聊天。2006年2月11日下午,我随吴中杰教授夫妇到王元化先生所住的上海庆余别墅访问。但见王元化先生躺在卧室床上,午睡后需要吸氧,他先请吴中杰夫妇进卧室坐在床边谈天。此情此景,让我顿时想起当年王元化向熊十力问学的旧事:有一次,王去访问熊,熊正在沐浴,王坐在外间,可是熊要王进去,赤身坐在澡盆里和王谈话。 在客厅等待中,环顾四周,墙上有王元化的父亲王芳荃的一幅书法,桌上一张瓷盘上则有王元化和太太张可的画像。约一小时后,王元化先生吸氧完毕,从卧室中走出,深深致歉。王元化说,自己视力很不好,读书要靠别人代读,写文章回信也要口述。我提起钱穆先生晚年患眼疾后口述的着作《晚学盲言》,王元化忙道:“我不敢跟他相比。陈寅恪先生晚年眼睛也不大好,人家是很有才气的人,文章是涌出来的,我的文章则是改出来的。” 王元化取出两本书让我们观看。一本是翻译成日文的“王元化着作集”中的《文心雕龙讲疏》,谈到日本学者冈村繁用蝇头小字认真校改译稿的治学之风,王元化颇为欣赏。另一本是《王元化画传》,其中一张照片是1981年国务院学位委员会评议组成员的合影,和王元化同时受聘有王力、王瑶、王起、吕叔湘、钱钟书、钟敬文、朱东润等学界名家。谈话之时,那些学者均已谢世,只有王元化健在,不免感慨。  王元化论学往往一针见血,臧否人物无所顾忌,听来别有一番震耳之感。而他谈到动情时的神态,至今历历在目。到了晚饭时间,我们起身告辞,问起张可女士的健康情况,王元化声调低沉地说:“她生病了,身体很差,现在已经在医院里。她是很好的人,为了我,吃了很多苦头。她从来没有怨我。”王元化和张可患难与共的故事,是天崩地裂的动乱时代中绝美的一景。 2006年8月6日,张可逝世。 2008年5月9日,王元化逝世。 二、时代左转 王元化的父亲王芳荃(1880-1975)少时家贫,得教会资助就学,1906年东渡日本,1911年返国进清华留美学堂讲授英语,后赴美留学,在芝加哥大学获得教育学硕士学位,又回到清华任教。那时同住清华园南院的是王国维、陈寅恪、赵元任。王元化童年在清华园度过。1937年7月7日,卢沟桥事变,8月8日,日军开进北平,王元化辗转到了上海。1938年,18岁的王元化加入中国共产党。 我问:“您在清华园长大,又生在一个信奉基督教的家庭,为什么十几岁就热情地投身革命?”王元化说:“萧伯纳讲过:一个人在20岁时不左倾,就是没有出息的青年;如果他到25岁以后还是这样,也是没有出息的。1930年代是一个左倾的时代,大批的知识分子都是向左转的,像罗曼?罗兰、鲁迅。萧伯纳是被列宁批评过的,也往左转。那时候我们在北平耳濡目染,觉得日本人的统治恶劣极了。日本兵横行霸道,我们从小就觉得这个国家是被另外一个国家所凌辱的,被如狼似虎地压迫。我当时在清华园,家里不愁吃,不愁穿,但是我出了清华园,到城里来,触目所见都是这类的现象。当时张学良在东北实行不抵抗政策。” 我接话:“马君武还写诗讽刺过张学良。”王元化即刻能背出马诗:“赵四风流朱五狂,翩翩蝴蝶正当行。温柔乡是英雄塚,那管东师入渖阳。”“告急军书夜半来,开场弦管又相催。渖阳已陷休回顾,更抱佳人舞几回。”他感叹:“我们那时候读了这些诗都觉得非常沉痛。一二九运动的时候,他们觉得我是一个从来不问政治的人,我要求去参加学生自治会,我说:你们要开会到我家里来,我家里很宽敞。这完全是一个时代的气氛。那时候像我们这一代的人,在党内会变成两种,一种是经过所谓延安整风,思想真正改造好,一种就是到老了还是理想主义者。” 当年王元化在江苏文委孙冶方、顾准等人领导下工作,主要在上海参加地下党的文化活动。而孙冶方、顾准日后被视为难得的学问家、思想家。王元化说:“这是很特殊的,是一个个案的问题,不能成一个典型。任何地方都很难找到的,我入党时,孙冶方是书记,顾准是副书记。我是吸取地下党文委的奶汁长大的,我那时才十几岁,他们做人行事的习惯,无形当中感染我。那种党内的生活氛围使我非常怀念,但是后来这些人几乎全军覆灭。” 王元化年轻时写了一些文章,难免骄傲。他回忆:“他们可以说——其实这是不好的字——『整』了我一下,他们老不给我发表文章,说你的文字没过关,里面教条的东西很多,我当时气得不得了,又没有办法。我那时候也是一个很『左』的人,受苏联理论的影响,以为那就是马克思主义。我很苦闷,有差不多两年时间。后来上海的环境也变化了,好几年之后,他们看我的东西,说有点脱胎换骨了。所以,我觉得对年轻人严格要求没什么坏处。后来我在上海当地下党文委书记到抗战胜利,那时上海文委领导是刚从延安回来的一个老同志,他是经过延安整风和『三整三查』,首先就点了我的名,我还不懂,参加小组会,让我下面的人来揭发我、批判我。我是对毛泽东〈在延安文艺座谈会上的讲话〉提了一点意见,我说怎么『政治标准第一,艺术标准第二』,这跟日本的理论很接近,已经被批判了的,这明明不对。我想不通,不大懂,他们觉得我的思想不纯,那时候不能提一点怀疑的。把我撤掉以后,我到大学教书,在那里,我不得不很好地用功。” 三、重读古书 1946年至1948年,王元化在国立北平铁道管理学院任讲师,教授大一、大二基础国文。刚开始教书时,王元化自感基础差,有时备课到夜里一点多钟。有些学生觉得王元化的年龄跟他们差不多,不免轻视。王元化也很慌,讲话有点心里发抖,吃了很多苦头。他不得不埋首读书,忽然看到鲁迅的〈摩罗诗力说〉,有五次提到《文心雕龙》。王元化说:“《文心雕龙》有一篇〈辨骚篇〉,讲屈原的《离骚》,刘勰认为后世模仿《离骚》的作家可分为四类:『才高者菀其鸿裁,中巧者猎其艳辞,吟讽者衔其山川,童蒙者拾其香草。』鲁迅说屈原的后世模仿者:『皆着意外形,不涉内质,孤伟自死,社会依然,四语之中,函深哀焉。』他怎么可以看出这么深刻的道理,我怎么一窍都不通,这句话里怎么有『深哀』——深深的哀痛在里边呢?他是为了挽救社会而讲这些话。才高者是用屈原的体裁去模仿他的,真正对他思想内在的东西一点没有理解。他说刘勰讲这四句话时,有一种深深的哀痛在里边。” 王元化对古典的认识有一个曲折的过程。他原以为像鲁迅所说“中国古书滚他娘的,丢到茅厕里就算了。”后来觉得不对了。在孤岛时期,王元化的母亲曾请任铭善先生教他《庄子》、《说文解字》、《世说新语》。那时他并没有心思读,但是母亲叫他读,不得不读。后来,王元化向汪公岩先生请教《文心雕龙》、《楚辞》、《文选》,汪先生曾教过宣统,所涉及到的古书,王元化一窍不通。汪先生说:“你不懂这些东西,没法懂中国文化。”王元化这才转过头来,重新审视传统名着。 从此,王元化将醉心于文学批评的精力转而潜心于《文心雕龙》的研究,其一生中最重要的学术着作《文心雕龙创作论》(后改名《文心雕龙讲疏》)中的某些观点即萌生于讲课之中。1959年底,王元化经历几乎精神崩溃的数年审查后,被定为胡风分子,开除党籍,行政降六级。1960年初,王元化被安置于上海作协文学研究所,重新致力《文心雕龙》研究,时任文研所所长的郭绍虞对他多有教益和提携。1979年,王元化积多年心血之作《文心雕龙创作论》由上海古籍出版社出版。 从1975年起,王元化开始写作长篇论文〈韩非论稿〉(后改名〈韩非论〉),1976年8月完成。当时的通行论点是,韩非是集法家之大成的人物。对此,王元化是有疑问的,他研究发现:韩非凭法、术、势所建立的太平盛世,是一个阴森森的社会。在这样的社会里,人民甚至不得互相往来,否则就有朋比为奸犯上作乱的嫌疑。人民也不得随便讲话、争辩是非,因为君主的话就是法令,除了重复法令的话之外,愚者不敢言,智者不须言。他的朋友看了这篇文章,偷偷跟他讲:“你还要拿给人看,还不快收起来,这要杀头的!” 四、但开风气不为师。 1977年6月,王元化撰成长篇论文〈龚自珍思想笔谈〉(后改名〈龚自珍论〉),此前,龚自珍被尊为法家,王元化不能容忍政治强加于学术的虚伪,力求还历史本源:龚自珍是一个“歌泣无端字字真”的性情中人,从不懂得曲学阿世。王元化的太太张可亲手以娟秀小楷抄写了这部书稿。 龚自珍生前,已有“程龚”、“龚魏”之称,先与程春庐,后与魏源齐名,受到时人的瞩目。但是时人对龚自珍并不怎样理解,大多把他目为言行怪诞、放荡不羁的狂士。王元化指出:“当时一般人把龚自珍看做是言行怪僻的狂士不是没有原因的。他的学问的确有点杂,既悖于传统的儒宗,又异于时流的考据训诂之学。他喜好百家之言,熟悉掌故,钻研佛法,通蒙古文,精于西北舆地,于塞外部落、世系、风俗、山川形势、源流合分,尤役心力。他还关心科学。” 王元化认为龚自珍着作中个性解放的呼声是震破漫漫长夜的第一声春雷。龚自珍所处的时代已现衰世景象。“在这种情况下,不仅不能产生才相、才史、才将、才士、才民、才工、才商,甚至也不会出现才偷、才驵、才盗。他宛如置身荒凉的墓地,怀着沉痛的心情,写下了那首有『九州生气恃风雷』之句的著名诗篇。他感到时代脉搏在激烈地跳动,渴望看到坚强的性格、充沛的精力、巨大的气魄,可是他的四周只有不足道的侏儒:庸俗、卑吝、委琐。” 对于龚自珍“但开风气不为师”,王元化说:“他的学问是可以为师的。但是章太炎批评他好像说梦话一样,文章狗屁不行的。鲁迅也从来不提龚自珍的,是受章太炎影响。我觉得很奇怪,他是最早的讽刺家,是他们的前辈。他的一些文章一定是很犀利的杂文,我怀疑魏源都删过了。他所讲的话毫无顾忌,我也觉得很奇怪。他的诗句『避席畏闻文字狱,着书都为稻粱谋。田横五百人安在,难道归来尽列侯?』他们那一代人的思想是很犀利的,我喜欢龚自珍远远超过喜欢康有为,我不喜欢康有为的东西。”王元化特别留意广东学者朱杰勤在战前出过龚自珍的评传。后来王元化的文章发表了,朱杰勤很高兴。可谓龚自珍的后世相知。 在〈龚自珍论〉中,王元化写道:“但是,他的名士风流的结习,总是当时读书人的一种缺点、一种坏脾气,我们只能把这归咎于他的时代风习和他的思想局限。看人论事,须取大节,既不必有意回护,也不必刻意苛求,我们只要知道这个在当时做出了新贡献的人物也是有局限有缺点的人就行了。”当我笑着提出不太同意王元化的这一观点时,王元化即刻道:“我爱人的哥哥满涛也批评我这个观点,他那个时候讲,《十日谈》里就有很多涉及到性的问题,龚自珍只是表示一种文人雅事。你看我们五四的时候,刘半农写文章还要红袖添香夜读书,陈独秀还去逛八大胡同。我也是受基督教的影响,所以我在某些地方好像比较保守,我不太赞同性解放。我觉得这没有伤害龚自珍的整个精神。《龚自珍全集》我读了很多遍,很坦白讲,有一些我也不一定能读懂。这个人的思想、文字都是很复杂的,很难懂。他喜欢用怪癖的古字,我也找一些注释。” 而龚自珍非常难得的是,在那个时代已经开始接受外来的思想,眼界开阔。王元化说:“龚自珍跟林则徐是很好的朋友。谢晋拍《鸦片战争》,我就说他跟《林则徐》没有什么区别了。林则徐去禁烟,已经是非常有思想的人。龚自珍都想帮林则徐了,他们都有满腔的爱国热情。那时对外国了解得还是不多,但是今天看起来已经不大容易,后来林则徐觉得要了解对方,那时候澳门有很多人懂英文或其它外语,他就找来编了一系列书,把国外的事情弄清楚,越弄越觉得不是简单的事情。那么,魏源就根据这些材料,写了一部《海国图志》,那是了解世界地理历史的书。日本的明治维新受了两部书的影响,是中国传去的,一本就是《海国图志》,还有一本就是徐光启翻译的欧几里德的《几何》。因为几何学跟形式逻辑很有关系,爱因斯坦就讲过,形式逻辑是要以几何学为基础的。东方的天文历史很发达,但几何学发展很晚,到了明末,徐光启才把欧几里德的《几何》引进来,马上就传到日本去。” 龚自珍和他所结识的朋友冲破“万马齐喑”的局面,给学术界吹进了新鲜空气,林则徐和魏源可以说是后来向西方寻找真理的先驱。王元化不无惋惜地写道:“龚自珍在介绍西学方面没有做出贡献,这是因为他不幸早逝。鸦片战争爆发不久,他就暴卒了,传说他死于仇家之手。如果他不是突遭意外的变故,可以推断,他会像林则徐、魏源一样,为了抵抗侵略,探访夷情,而去认真研究西学的。龚自珍对于后世的影响,主要是那批判性的讽刺诗文。在这方面,他远远驾凌同辈之上,为我国近代思想史放出一道耀目的异彩。”  五、“五四的儿子” 从1980年代初起,王元化结合切身体会,写出一批在思想界深具影响的思辨文章。在〈和而不同 群而不党〉一文中,他认为:长期以来,在学术思想领域里散播了过多的仇恨,这不仅仅是“阶级斗争一抓就灵”之类所产生的政治影响,在学术领域里也存在着问题。“我觉得我们还缺少一些宽容精神。我觉得前人有两句话很值得我们注意,这就是『和而不同』和『群而不党』。这种精神也许可以消除一些拉帮结派党同伐异的无原则纠纷。” 我说:“您提出了解『和而不同,群而不党』,应该是有切肤之痛,这样的观点是您几十年来自身经历的一个非常痛心的反思。”王元化说:“你说得对。中国所谓的宗派思想是很厉害,所以我说了解『和而不同,群而不党』。东北有一个学者,他写中国的帮派,我说你应该把帮派的历史根源、社会根源进行理性的挖掘,不是反对就完了。为什么它传在我们思想的血脉里面?在胡风事件的时候,周扬有宗派思想,胡风的宗派思想也很厉害,当然胡风是一个弱势者、被压者,很值得同情,我自己甚至为这吃了大苦。但是要承认胡风是有很多缺点的,贾植芳先生曾经讲过,胡风要是做了周扬,比周扬还要周扬。他不仅要执行毛泽东的意见,还要加上自己的一种情绪的东西。当然大家都会同情一个受迫害、污辱的人。但是如果我们跳过这个历史本身感情的激浪,用理性的眼光来总结这段历史,我觉得确实是『和而不同,群而不党』。有人讲,王元化也不一定读了很多书,他的思想往往是跟他的切身经历,跟他的遭遇联系起来的,我觉得这是『知我者也』。我没有什么太了不得的学问,读书也很有限,我觉得能跟我的经历有一点历史性的总结。假设我的话还有一点真实性,能够使人产生一点共鸣,是经过我的经验,甚至有些痛苦的背景得来的一些感触、思考。” 王元化常说自己是“五四的儿子”,坚持对五四的重新思考,涉及到文化传统问题、政治哲学问题、中西思想比较问题、近现代思想人物评价问题等。对鲁迅和胡适等五四时期重要的思想人物,王元化晚年又有新的思考。 论20世纪中国文化史,少不了要谈鲁迅和胡适两个人。王元化说:“我年轻时也是一个鲁迅的崇拜者。抗战爆发后我逃难出来,眼镜钢笔都不能带,书更不必提,我偷偷地带了两本《海上述林》,还有一张我按照鲁迅的照片画的像。鲁迅当然是很伟大的,在20世纪能够传的人恐怕不多,鲁迅一定可以传,但是我们应该实事求是讲,鲁迅有一个很曲折的道路。从对鲁迅带有浓厚崇拜色彩冷静下来,对我们认识鲁迅、尊重鲁迅有好处。我觉得他在《二心集》、《三闲集》之后,一直到《且介亭杂文》,他的作品好的就不太多了,晚年又出现一些重现他思想光芒的东西,可惜没过多久就去世了。” 王元化提起一则趣事:“胡绳、余英时讨论起胡适来,一个说胡适的思想学术很好,但是为人上面很差,一个认为胡适为人是很好的,但是学术上没有太多可传的,我同意后者的意见。”这个故事,后来我向余英时先生求证。余先生说,那是1980年代初在耶鲁大学招待胡绳一行时,谈到胡适,胡绳笑着说:“我们对胡适,政治上是反对他的,但学术上是尊敬他的。”余先生就开玩笑说:“我的看法跟你正好相反。我认为胡适在学问上早就被人超过了,但政治上还没有被人超过。” 王元化认为:“从五四以来,胡适对自己的批评,我觉得比较冷静。他也是很重身后名的,我举几个例子,他写信是留底稿的,他写日记,那是留下很重要的文献资料,对中国现代的思想史、文化史很有参考价值。我小时候在清华园,赵元任先生是我的父执辈,赵元任说过一句话:『胡适的日记是写给别人看,我的日记是写给自己看的。』赵元任先生的日记有很多符号、音符、拼音文字,有很多只有他懂的记号。这说明胡适对他身后的东西是很重视。他有一句引用龚自珍的话:『但开风气不为师。』他的确是开风气,比如他的《中国哲学史》上卷,那是第一次用西方的方法、观点来写中国的哲学史。当时很受推崇,像蔡元培先生就很推崇,但是而今安在呢?他研究《红楼梦》,写了许多文章,但是他跟苏雪林的谈话里说:我虽然写过这么多字,我认为《红楼梦》还不如《海上花列传》。他对文学艺术的鉴赏方面有些问题,当然不能从一个孤证来论断。他在日记里论到《哈姆雷特》、《奥瑟罗》,觉得那是很蹩脚的剧本,他没看懂。那是在他名噪一时的时候,他看恐怕是看的,但是文学的鉴赏力不太高的。胡适在学术上推荐崔东壁,主张疑古派,崔东壁的遗着甚多,顾颉刚用了十年的时间把崔东壁的着作整理出来。其实是没有太大道理的,崔东壁就是受了日本的影响,有一种怀疑的精神。胡适大胆地怀疑,小心地求证,他是受过杜威或者美国百科全书的影响,同时受影响的是中国的崔东壁。顾颉刚以为除了《诗经》以外,什么《左传》、《尚书》都是伪作,结果这么多年来经过发掘证明都不是伪书。这种观点统治了当时研究古书几乎是二十多年。我在学术上很多地方不同意胡适,他站不住。但是从他的人格来讲,确实是值得我们尊重的。我曾到台湾他的墓前凭吊,我很尊重他。” 回顾五四时代人物,王元化有感而发:“我觉得五四的时候,有很多所谓的闯将啦,先锋啦,导师啦,他们走的路,像鲁迅先生这么一个伟大的人物,也有很多曲折。他搞了许多遵命文学,他当然不是遵统治者的命,是遵无产者、弱小者的命。但是我觉得一个思想家假设放弃了自己独立的精神,自由的思想,遵任何的命都会出问题的。所以。他果然按照当时共产国际、史达林的观点:中间派比反革命派还要坏。鲁迅反对『第三种人』既不革命,也不反革命,照这种逻辑比反革命还坏,像施蛰存他们。甚至『一个都不宽恕』,这有什么不可以宽恕呢?我很尊重他,但是我相信莎士比亚的一句话:『上帝造人,先让他有了缺点,他才成为人。』任何一个伟大人物没有像我们搞个人迷信那样的思想,他都有缺点。鲁迅在曲折的过程里,听信瞿秋白的观点,把瞿秋白几篇带有诬蔑胡适性质的文章,什么『人权说罢说皇权』,这是错误的,胡适不是这样的,终其一生他跟蒋介石是有斗争的。瞿秋白的一些观点是按照共产国际、苏联的指示,而且传到鲁迅那儿去了。” 王元化认为胡适也被压制过,但是他采取比较温和的渐进的思想。“我觉得胡适终其一生没有做过太违心的事情,他有我认为很不赞成、很反对的东西,但是他没有说过违心的话,他认为真理的东西就说出来。在人格上,我觉得确实像他们辩论当中一方所讲的,他是个『比较完人』。从五四以来到死,还跟蒋介石有很大矛盾。台湾也有很多非常激进的人,对胡适看不顺眼,后来胡适的日记发表出来,还是令人肃然起敬的,他跟蒋介石这么争,为了《自由中国》的问题,为了雷震的被捕,他还是没有什么个人的考虑,为了他的思想,为了他的信仰,他没有放松,也没有退步。他说过一句话:『不降志,不辱身,不追赶时髦,也不回避危险。』我说我们中国知识分子,要求不太高,真正做到『不降志,不辱身,不追赶时髦,也不回避危险』,这是一个真正称得上知识分子起码的条件。” 我提到胡适晚年喜欢写的条幅是“容忍比自由还更重要”。王元化说:“后来陈独秀也是这样的,我说真正有反省能力的人,都会达到这一步。陈独秀曾是一个非常激进的人,他的言论是个小暴君,跟他不同的就要扫荡。真正自由主义不应该这样,要能容忍,应该多元化,能够听到不同的声音。用很不公正的政治上乱扣帽子的方式去打击别人,是我最痛恨的一种手段,但是在我们国内绵绵不绝。只有陈独秀到他死前几年说容忍。陈独秀的伟大不在于早期高举德赛二先生大旗,他的『德』是空洞的口号,争辩的时候,他没有『德赛』,没有民主的精神,没有学术的自由,他不允许讨论。为什么不允许讨论?你可以发表你的不同意见嘛,假如此风盛行,那将来任何一个独裁者都可以利用这个不允许讨论,因为你是绝对错的,我就应该禁止。这是我坚决反对的。从希腊罗马起,从中国的先秦起,我们细细分析,希腊罗马是有民主制度的,最早一个民主体制,这个民主跟启蒙运动出现之后的民主不同。启蒙运动出现之后民主思想在大陆上,以卢梭为首,他是瑞士人,用古老的法文写了一些东西。我写了文章论他的《契约论》,我请了一个法国人,每句话都请教他,让他给我校对,没有错我才敢引用。当然启蒙派里也有很多暴力的手法,这我是很不赞成的。洛克、休谟有很多观点今天拿来看,我还是比较尊重的。这些东西我们都没研究,五四时候,陈独秀他们也未必能懂,就是『民主、民主』,很多都是一种口号式的东西。所以,我曾经提出来要有思想的学术,要有学术的思想。没有学术也不知道以前民主是怎么回事,叫叫口号就能成功吗?我们不能再提倡空口号,我觉得这对中国是不利的,中国现在需要一种清明的理性,不要有匹夫之勇,拔剑而起,挺身而斗。历史上的英雄,可以忍辱负重来完成历史使命,不想名噪一时,也不逞快于一时,为整个的社会做一些有益的事情。” 六、梦回清园 王元化自署“清园”,一生对清华园梦魂牵挂。童年时他在清华园与王国维、陈寅恪为邻,实际并不太懂他们,然而,越到晚年,他常常提到这些人的名字。清华园中,陈寅恪为王国维的纪念碑所撰“独立之精神、自由之思想”,王元化认为是中国现代思想神圣的灵魂。 聊起学界前辈,王元化有独到的见解。“王国维自杀前,他的学生姜亮夫去看他,就发现他的书案上有德文的《资本论》。他们看书绝不像我们这么狭窄,这么偏。陈寅恪的东西当然很难,我曾做里面的批注,后来我眼睛坏了,没法做批注,读起来很慢。他的东西太深了,弄得跟猜谜似的,非常奥涩,但是的确很有深意。”王元化说,“不要太迷信钱钟书。我写了一篇谈他解释《文赋》的文章,开头的几句,他是兴之所至,不像王国维、陈寅恪真正很有功底的。他有一点喜欢炫耀自己的博学,东抓西引的,让大家觉得他读书很多。我很客气地指出钱钟书的问题,毕竟他是我的前辈。在他逝世的时候,他们来访问我,我说他是一个博闻强记的学者,没有人可以代替,并不真正是很有学问的。但这话发表在某一报刊上,已经变了一变,说他是一个跟王国维、陈寅恪一样的学者。我说他绝对不可以和这两个人都比的。” 王元化感慨:“王国维和陈寅恪的确是20世纪可以传下去的学者。那是大学者,跟我们这种是不能比的。我感觉很悲哀,中国传统的东西一代不如一代,我不行,在国学、西学的学养都不够,已经差很远了,不是差一点点了。我的学生跟我又有一点距离了,学生的学生又有距离了。真正要研究中国的思想史是要花很多力气的。” (责任编辑:晓歌) |