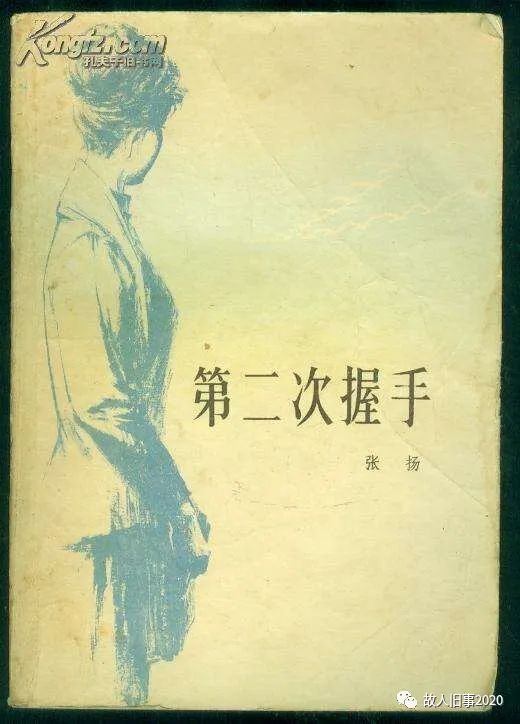

一九七五年,我们区文艺宣传队里有个太平公社的回乡知青方涛,留着学生头,眉眼秀气,蓝布学生服的上衣口袋里随时都别着两支钢笔,平时神情忧郁,沉默寡言,总是若有所思的样子,有一种农村青年少见的书卷气,在宣传队乐队拉二胡。我察觉无论什么时候不经意的扫他一眼,他都在若有所思的探究着我,一旦和我的目光相遇,他却又假装若无其事地调开目光。一次两次我不在意,但这种情形多了,不由得在心里打了一个问号。 一天,方涛的娘愁眉苦脸的来找他,他忙把娘拉到墙角,母子俩人小声叽咕着,末了他娘还抹起泪来。方涛四下一看,上下几个兜里掏遍了,掏出了几张毛票塞到娘手里,一边说:“娘,你先别急,这九角钱您先拿去给爹抓两副药,不够的我再去想办法。” 方涛的娘点点头,抹着泪走了。方涛一直望着娘远去的背影,眉毛揪成了一团。 我远远地看着,等方涛转身走开,我追上方涛的娘,摸出兜里的两元钱塞进她手里握住:“大婶,这两元钱您先拿去用。”方涛娘看看远去的儿子,看看手里的两元钱,迟疑起来。 “您放心,方涛和我都是宣传队的,熟人。”我握住她的手说。她的手指关节已经扭曲变形僵硬。 方涛的娘感动地说:“女子,叫我怎么谢你啊!” “大婶,您快去吧,大叔的病要紧。” 没有排练的时候,方涛就悄悄的躲在旮旯里捧着一本笔记本看。我对书籍历来如狗一样的嗅觉灵敏,凑过去问他看的什么书,他却异常紧张,马上将书塞进后腰死不认账。我见他反应这样大,料定其中必有隐情,便不再为难他。 一天,我有意支开众人,将他叫来,伸出手:“拿出来吧,不要以为我不敢搜你!” 方涛腼腆地笑了笑,说:“我本来也要给你看的,我知道你也是个喜欢读书的人,但你周围随时都围着一大群人,我不敢。”说着从裤腰后面掏出笔记本,神秘兮兮地说:“《第二次握手》!手抄本,好看极了!” 我早就听说过有一本手抄本地下小说《第二次握手》在悄悄流传,却一直无缘亲眼所见一睹为快。而今意外获得,不禁大喜过望,深怕他反悔似的,一爪抢过来,迫不及待地翻开笔记本,我立刻就被里面的故事吸引住了。 “深秋的北京,天气晴朗,凉风袭人。桐树落了叶,露出了稀疏的枝桠。公园和高楼大厦傍的松柏显的分外郁郁葱葱。遥望高山,象落了一层洁白的纱罩,影绰显现红色的蜿蜒起伏的身影,那该是千万株枫树,正红得象烈火喷薄啊! 黄昏时分,满天是浓重的棕红色。天边,一朵朵一缕缕的晚霞,象万紫千红的彩带,近边巍峨壮丽的前门楼镀上了一层耀眼的金光……” “写得多好啊!”我被书中那优美的文笔打动了,赞叹不已。 我央求方涛把书借我看。方涛有顾虑,说我本来是想借给你看的,你身边这么多人,走漏了风声可不得了,正在追查呢。直到我对天起誓,方涛才把手抄本给了我。  他又问看过《红楼梦》没有,我说看过,他又问看过几遍,我说没数,小学四年级字还认不全,就拿着字典边认生字边读。家里本来有一套,文革初期烧掉了。他责备道:“为什么要把书烧掉?书是前人生活经验的总结,是传承中华文化的载体,你们把书烧掉了,是最愚蠢的行为,可以说,是对人类文明的犯罪!你们要学秦始皇吗?” “有什么办法?当时那个形势,如果我们不把书烧了,我们就成了罪犯了!烧书的第二天,我家就被抄家了,好险!” “你不了解,我们农村的回乡知青想找一本书看是多么困难!农村人文化水平普遍不高,一年到头就是在地里头刨食,没有藏书的习惯,也没有藏书的条件。我们农民子弟倒想读书,却读不起,连一年的吃食都刨不够,一学期缴几元钱的学费都困难。我能读完高中,是我爹借遍了亲戚朋友才把我供到了高中毕业,却又遇到了文化大革命,全部希望都破灭了,现在我只有顶着一大坨债务回乡务农。”他叹了一口气,回到了本题:“毛主席都说,《红楼梦》要看上五遍,才有发言权呢。”然后很老成的对我说:“我观察你好多天了,看了你写的这些节目,嗯,我发觉你很不错!” 我也学方涛将手抄本捆在后腰,半夜里趁大家都熟睡了,打开手电筒,躲在被窝里悄悄看。 《第二次握手》在宣传队悄悄传阅开了。 当时,全国正在层层追查清缴,据传作者张扬已经被逮捕判了死刑还没执行,风声正紧,连刘区长都来问我,看到过一本反动小说叫什么握手的没有,如果看到了,马上向他报告,知道你喜欢读书,消息灵通。 一天深夜,王大鹏(化名)搞地下工作似的,把大家悄悄召集拢来压低声音严肃地说:“有一件事,我不说大家都知道。今天,我在这里撂下一句狠话:谁要是去告密,可别怪我白刀子进红刀子出认不得人!现在,每个人都必须在保证书上按血手印!”说罢,把匕首狠狠地插进桌子。 大家一言不发,一脸肃穆,依次排队上前,接过杜鹃(化名)早已准备好的缝衣针,刺穿大拇指,庄严地在一张写有“保证书”三个字的名单上按下自己的血手印。 上级成天到处追查,做梦也不会想到,一个集体窝案竟然发生在自己眼皮子底下。到宣传队演出快要结束的时候,宣传队的知青基本上全都看过了。 手抄本《第二次握手》犹如划过沉沉黑夜的一道闪电,感动着我们,使我们在寂寞清凄的寒夜里感到了人间的温暖,感受到了真诚的爱情,也给我们荒芜的心田注入了一股温暖的清泉。 在宣传队的这一段日子,是我下乡以来最快乐的时光,但命运女神对身处逆境中的人总是吝啬的,她给予人的快乐往往如昙花般的短暂。 生活又回到了从前的轨道。日子就象山涧的小溪水,波澜不惊,却流淌不息。 一天,方涛来生产队找我,他把我拉到一个背静之处,从兜里掏出两元钱递给我:“荣琪,还你的钱,谢谢你!回去以后我娘跟我说了,我一听就知道是你。”他又神秘地说:“你看,我搞到了这个!”说着从裤兜里掏出一卷油印手写稿,“遇罗克!听说过吧?就是一九七〇年三月五号雷锋纪念日那天,因为写《出身论》被枪毙的那一个!” 怎么不知道!那个时候我正在读初中,有一段时间满街都是批判《出身论》,声讨遇罗克的大字报,甚至把遇罗克打成现行反革命枪毙掉,我当时一直没搞明白,也从来没有读到过《出身论》原文。也不知道因为我的家庭成份不好,升学、招工一路受挫,和批判《出身论》的政策导向有没有内在的联系。 我接过《出身论》,心里不由得有些紧张,有些害怕、有些兴奋。我没有问方涛从哪里搞来的,对于非法的东西不问出处,这是江湖规矩,我懂。 “你就在这里看吧,看了就烧掉,不要留任何把柄!” 我一口气读完,如受到雷击一般,只感觉心脏狂跳,血往上冲,遇罗克那尖锐辛辣的诘问和痛彻心扉的呐喊,在我心里引起了强烈的共鸣,心中纵有千言万语却说不出来,我一下坐在地上痛哭失声。 方涛掏出火柴,长长的叹了一口气,一边烧油印稿子,一边对我说:“你来参加我们学习小组吧,我们公社几个回乡知青成立了一个马列主义学习小组。我们想不通:无论政策怎么变来变去,为什么吃亏的都是我们农民?我们想不通:为什么我们回乡知青因为出生在农村,就应该永远陷在农村?如果谁想读大学进城市,就是资产阶级思想,就是忘本?当农民光荣,当工人就不光荣?当老师就不光荣?难道我们就不配有理想,只配修地球?说得好听叫我们贫下中农来教育你们知识青年,怎么教育?拿什么来教育?你们城里那么多学校那么多老师教了你们那么多年,还教不好吗?我看就是嫌你们多余了,嫌你们给政府添麻烦了。 表面上把我们农民捧得很高,实际上却又让我们过着穷困的日子,以为我们都是傻瓜好糊弄吗?天干水旱收成减少,我们吃不饱,好容易盼来了一个风调雨顺的好年成,满以为有口饱饭吃,谁知要上交的公粮又涨了。凭什么!为什么我们农民一年到头辛辛苦苦种出的粮食价格那么贱,一年到头没有饱饭吃?我们几个回乡知青想把这个事情弄明白。 毛主席二十五岁时当了北大的图书管理员,研究中国的问题,从此走上了革命的道路。我今年也是二十五岁了,毛主席当年走过的路,我们贫下中农的子弟难道就不能重走一遍吗!‘将相王侯宁有种乎’,我是高六六级的,成绩一直在学校名列前茅,本来该考大学了,谁知文革一开始一切都变了。其实我们都是同命运的人,不能安排自己的人生。你不要哭了,我们学习小组想增加新鲜血液,所以想吸收你加入我们学习小组,我考虑了很久了,欢迎你来!” 我止住了哭,想了一下说:“我不能加入你们的马列主义学习小组,你知道我成份不好,说不定哪天因为我的成份问题给你们带来灾祸,你们都是贫下中农的子弟,在一起学习倒没有问题。可如果我加入进来,事情就麻烦了,你仔细想想,是不是这个道理?” 方涛失望地走了,再也没有来找过我。 再一次见到方涛,是一年以后在区上召开的一个公判大会上,他被五花大绑,胸前挂着一块写着“反革命集团首犯”的纸牌,和台上一溜盗窃犯强奸犯鸡奸犯教唆犯站成一排,被押解他的公安人员狠狠地按着脑袋。他倔强地抬起头,四下打望,和我的目光对视了,他对我笑了一下,又被公安人员按了下去。公判大会结束,方涛被押下台,我拼命地挤上前,想再看看他,可他很快就被押上囚车开走了。 此后多年,我再也没有见过他,也没有听到过他的任何消息。 回城后又过了几年,我到下乡的地方返乡,去拜望了当年帮助过我们的区委书记成宝。 言谈中,我问:“张叔叔,向您打听一个人,一九七五年因反革命罪被逮捕的回乡知青方涛,您听说过吧?有他的消息吗?” “方涛啊,我知道这个人。一九七九年落实政策,有关部门给他家寄了一张平反通知,平反了。” 我一下子站起来:“他人呢?” “据说是死在牢里了,骨灰都没有留下。” “怎么死的?” “没说。” “他家还有什么人?” “还有一个娘,他爹在他被捕的那一年就死了。” “下午我们去方涛家看看他娘。张叔叔,谁找得到他家?” 张成宝说:“我带你们去吧,那年还是我领着人代表组织把方涛的平反通知送到他家的。” 张成宝带着我们一行人来到太平公社看方涛的老娘,太平公社郝书记和一干人讪讪地紧跟了来。 方涛的家依然是低矮破旧的两间土墙瓦房,房顶的椽子塌了一角,土墙因雨水的冲刷已垮掉了一大块。 一行人进得屋来,眼睛好一阵才适应了屋里的昏暗。几件破烂的家私随意地堆放着,蒙上了一层厚厚的灰尘。灶台上的碗还没有洗,锅里还留有一点酸菜米饭,一碟泡萝卜和一碗炒白菜就那么放在桌上,任凭苍蝇嗡嗡乱飞。灶台边的水桶里,还有半桶浑浊的水。 方涛的娘蜷缩在一个草垫子上,用她那干枯的手吃力地给晒干的包谷脱粒,痛风病更严重了,指关节更加扭曲变形僵硬,如同一板老姜。 她明显老了,脊背弯成了虾米,一绾稀疏的头发白里泛灰,可以看见大片的头皮,包头布脏得已经发黑。皱纹如蜘蛛网般覆盖在她瘦削的脸上,像一颗晒干的核桃壳。衣服上,重重补丁也是粗针大线歪歪扭扭的串在一起,已经看不出衣服本来的颜色。我粗略一算,她至多不过六十出头,但看起来有七十多岁了。 她抬起头,用昏花浑浊的眼睛努力地辨认着来人。她认出了郝书记,不知是害怕或是激动,她竟然哆嗦起来。 “政……政府来啦?”她一边说一边努力想站起身来。无奈蜷坐久了大腿已麻木不听使唤,一个趔趄险些摔倒。 我心里一酸,忙扶住她:“大婶,您还认识我吗?” 她打量了我好一阵,笑容在她脸上如龙爪菊般慢慢绽开:“我记得你,你是我家涛娃子的熟人!以前我家涛娃子跟我常说起你呢。我家涛娃子说他很喜……”她瞟了郝书记一眼,住了嘴。 张成宝皱着眉头,回头斥责太平郝书记:“你们怎么搞的?前次我就给你说过,像她这种特殊情况,我们政府有责任,应该好好照顾她的!把她安排到敬老院去嘛!” 郝书记满面羞惭,哈着腰,点头唯唯:“回头就办!回头就办!” 张成宝生气地一挥手:“什么回头就办?马上就办!把生产队长叫来,收拾东西跟我们到敬老院!老人家,敬老院有人照顾您,好不好?” 方涛的娘抿嘴笑着,不停地点头,感激不尽地说:“好!好!感谢政府宽大!” 又是数十年过去了,方涛这个有些腼腆的农村回乡知青时不时的浮现在我脑海中,如果他能活下来,能活到现在,也应该是儿孙满堂的老汉了。可是在那样的年代,他这样有着朴素理念的农村青年却为世所不容。  作者简介:周荣琪,女,1953年出生,重庆北碚人,1972年初中毕业到大巴山插队,后进入医学院学习,毕业后一直从事医务工作,现已退休。出版有长篇小说《梅殇》 (责任编辑:晓歌) |