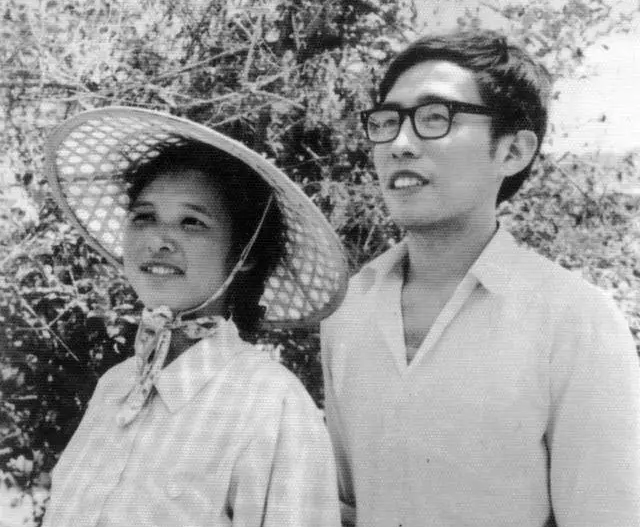

他,扎根云南西双版纳地区整整四十年,娶了最美的基诺族姑娘,不但让自己有了一个温暖的家,还让那里的少数民族同胞们有了知识的力量。宣传文化,教书育人,他就是北京知青郑培庭。 本期的主人公郑培庭来自北京,1969年,20岁的他来到云南省西双版纳水利四团,种过菜、当过炊事员、筑过大坝,1974年起担任当地中学教师,1976年与基诺族姑娘结婚。他用35年时间改变了基诺族文化荒漠的状况,培养出了20名大学生。直到2010年退休,才回到故乡北京。 2016年1月下旬,云南省勐海县西定乡西定村遭遇了罕见的严寒天气,受灾严重。村干部通过微信转发了一些反映灾情的照片。北京老人郑培庭在朋友圈中看到这组照片后,再也坐不住了。他立刻把消息发到知青微信群中,呼吁曾在西双版纳上山下乡的老知青们踊跃捐款捐物,帮助受灾群众渡过难关。短短几天时间有40多位北京、上海知青踊跃加入到献爱心活动中来。衣物、捐款飞过千山万水,温暖了在寒流中瑟瑟发抖的基诺族兄弟姐妹。 郑培庭说:“西双版纳是我们的第二故乡,我们吃着那里的大米和蔬菜、喝着那里的水成长,与那片美丽神奇的土地有着割舍不断的情缘。虽然现在我已经回到了北京,但对西双版纳的热爱与关注从未间断过。虽然我当知青时不在西定乡,但我吃过西定的洋丝瓜,到西定砍过芭蕉杆,用过西定哈尼族老乡编织的草排,与不少西定群众结下了深厚感情。他们的热情,我永远也不会忘记。” 从20岁到60岁,郑培庭把人生中最宝贵的40年献给了西双版纳,他是西双版纳的知青,是西双版纳的灵魂工程师,也是西双版纳的女婿。 山雨欲来,结缘西双版纳 文革开始时,郑培庭正好初中毕业,他热爱学习,理想是将来从事研究工作。可是,随着父亲这个解放前的“老革命”被打成特务,他的梦想彻底粉碎了。他和弟弟妹妹一夜之间成了“黑五类”,全家被赶到乡下。17岁的雨季,对郑培庭来说,是一场不折不扣的暴风雨。当母校来人动员他去云南支边时,他毫不犹豫地同意了。 西双版纳,一块美丽神奇的土地,如画的风景,曼妙的歌舞,烂漫的少数民族,醇香的普洱茶,是全球旅行达人心中的圣地。 可是,原始意味着不加雕饰的美丽,也意味着偏远和落后。郑培庭坐了三天三夜火车,到达昆明,又坐了四天卡车,才来到勐海。他被编入水利建设兵团第四团。 这里是基诺族的聚居地。基诺族总共只有一万人口。他们几乎全部集居在云南省西双版纳州的景洪县。在景洪北部的基诺山上,分散着曼朵、龙帕、曼雅等40几个村寨。寨子里错错落落地矗立着一座座有楞有角的竹楼,楼上住人,楼下养牛或做仓库。这便是基诺人世代生生不息的地方。 就在这一年四季常青的“绿色王国”里,郑培庭同基诺同胞一样,要到山上“找”菜吃, 采撷大耳朵叶、苦笋、篱笆菜、水芹菜、小兔草……把这些又苦又涩的野菜用盐巴水煮了下饭。人们在河沟里摸的小杂鱼,生着拌些辣椒、盐、熟米饭,装在竹筒里,用芭蕉叶封严,埋到地下生腐,直到连鱼刺都烂成酱,酸臭扑鼻,才拿出来吃,这算“好菜”。这是基诺人的生活习惯,也是他们的生活水平。 最初五年,郑培庭挨过饿,受过伤,担土、喂猪、当过炊事员……这个戴着近视镜,看上去斯斯文文的小伙子,干起体力活很卖力,却并没有找到成就感。回头望望他们用五年时间建造的水库大坝,依然像一匹瘫痪的老牛。那大坝的沙土也许还不如他们几年来吃掉的大米多。青春、理想、信仰和汗水,空耗在无休无止地誓师、动员、辩论、大批判、表忠心……上了。 郑培庭渴望能做一些脚踏实地的事情。就在这时,领导找到他,希望他能到小学去教书。只有初中文化的郑培庭,对自己能否胜任教师角色并不自信,他那时万万想不到,会把此后人生盛年都献给这项事业。 扎根西双版纳,为灵魂“开荒” 总有人问郑培庭,是什么力量让他选择了在大山里坚守?是当年上百名群众的夹道欢迎?还是那份远离尘世喧嚣的宁静?事实上,真正震撼了当年这个年轻人心灵的是“打铁节”的传说,以及刻木记事的现实! 基诺族最重要的节日是打铁节,这个节日来自一个传说:孕妇怀胎九年零九个月,始终难产生不下来,后来肚里的小孩咬断了母亲七根肋骨跳了出来。男孩一出生就会打铁。从这天起,基诺人开始用上铁器了。这个动人的传说,郑培庭细细品味起来,很不是滋味:对于从原始社会一跃进入社会主义的基诺族同胞来说,会打铁就等同于“知识分子”了。直到上世纪60年代初,基诺人还在用木刻记事、记帐。如果是玉米帐,就在木刻上拴一穗玉米;如果是辣椒帐,就在木刻上拴一串辣椒。这些东西要是被老鼠吃掉了,那可就成了一笔永远的糊涂帐了。郑培庭决心,扎根在这片文化荒漠上,开垦出哪怕一小片绿洲。 一间草房,一盏油灯。40几名学生的作业簿,两个“头”那么高的备课教案。寂静的山寨,偶尔传来几声狗吠声,山林夜猫的啼声也并不那么动听。说不想家是在撒谎,可是,只有33元钱工资的小学教师,想回家看看老母亲的心愿,也难免因囊中羞涩而作罢。 一起来支边的知青,困退的、病退的、上大学的,陆续返城了。就在人们觉得下一个将会是郑培庭时,他意外地与基诺族姑娘白腊蕾结婚了,这意味着,他真把家安在了这个与世隔绝的大山里,他会在这里坚守一辈子! 昔日白白净净的首都青年,渐渐像当地人一样,有了黝黑的脸堂和不规则的胡茬儿。他要进山砍柴,背娃做饭,妻子是公社卫生院的院长,基诺人自己的第一代医务工作者,工作很忙,郑培庭必须多分担一些家务,才能让妻子安心医务工作。而他自己,更把教学工作看得比自己的命还重要。长期的劳顿,使他患上了肛瘘,大便时常血流如注。他跑到州卫生院检查,医生说需要做切除手术。当得知要休息两个月的时候,他本能的第一反应是:“我的学生怎么办?” 基诺族是一个进取、坚韧的民族,认准的事,他们会执着地坚持到底。在他们心目中,教师就像明灯一样。他们感谢郑老师的无私付出,也铁了心要补上文化这堂课。虽然起点低,可是凭着这股劲,基诺山几十年来发生了翻天覆地的变化。 今天,在基诺山上,已经有了43 所小学,每三个基诺人中就有一个人小学毕业,还出了20名大学生!用包谷粒算帐的时代,一去不复返了。郑培庭先后在景洪市基诺山乡和景洪市第一中学任教,小学不算,仅初中就送走了10个毕业班,大约400人。 35年时间,一批又一批的基诺学生长大了,成为州、县的干部、教师、工人、军官、文艺骨干……35年时间里,小郑变成了老郑,依然一口地道的京腔,却已从壮年小伙变成了花甲大叔。他总是这样谦虚地总结自己的教师生涯:“我树小,根浅,只能为基诺同胞创造这么一小块阴凉儿。” 把根留住,基诺“传说”永流传 少数民族的基础教育,总有特别之处。郑培庭很重视基诺学生的普通话训练,从语音语法抓起,让孩子们从刚上学就能受到良好的教育,打下好基础。近年来,基诺族中心小学的教育质量、升学率,特别是学生讲普通话的水平,在全县都是较高的,这不能不说是郑培庭和其他老师呕心沥血、辛勤劳动的结果。 在繁忙的教学工作之余,郑培庭还着力搜集基诺族的民间故事。基诺族有自己的语言,但没有文字,大量动人的民间传说,只靠口授,难免有走样甚至失传的危险。“基诺族是一个勤劳勇敢又很有特色的民族。尽管它的文化比较落后,但却有着很多美好的东西,需要人们去发掘、去整理,并传播开去,我很愿意为此做点儿工作。”郑培庭这样说,也是这样做的。他把大量业余时间都用来钻研基诺族的民间文学、民间传说和民间故事,从中吸取丰富的营养。他写的一些作品,先后在云南省和当地文艺刊物上发表:《基诺族机智人物故事两篇》《基诺族的叫谷魂节》《别有情趣的基诺族特懋克节》《基诺族的传统体育活动》《基诺族新米节》……丰富多彩的基诺文化,通过郑培民的生动笔触,得以保留并为更多人熟知。 2010年,郑培庭退休了,完成使命的他回到阔别已久的故乡北京,可是他的心早已属于基诺山。在北京帮女儿带了两年孩子之后,他又回到云南,因为这里有他的家,他的爱人,他的儿子。现在他是云南省的民族文化研究员,专攻基诺族历史和文化,美丽苍翠的基诺山,他用尽一生时间也看不够,研究不完。 (原载黑龙江广播电视报) (责任编辑:晓歌) |