|

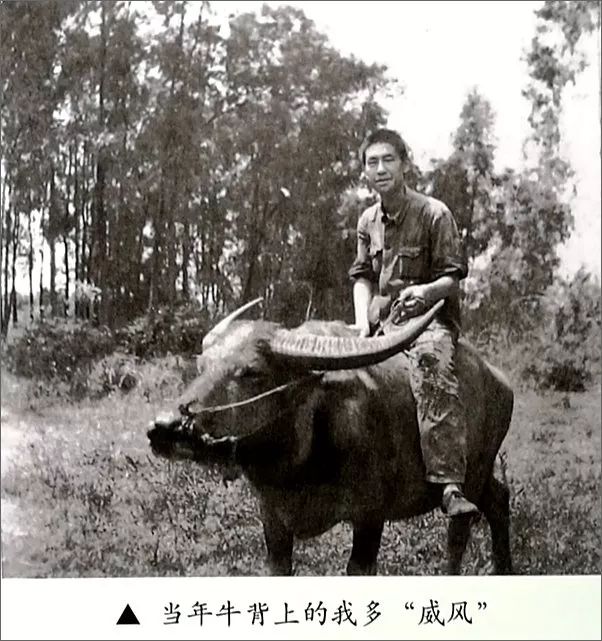

1973年,我离开了生活了近五年的海南红光农场,到北京读了几年大学,然后开始了长达33年的外交生涯,这期间,竟有20多年生活、工作在国外。 回首从普通外交随员到中国驻外大使的历程,品味经历过的风风雨雨和甜酸苦辣,居然有一种“洋插队”的感觉,因为回想往事,最先想起的,总是自己遇到的最苦、最累、最惊险刺激的事儿,就象对当年农场生活的回忆,苦涩多于甘甜。然而检视自己这么多年的作为,也深深感到,是那片红土地和那些一生劳作、生活在那片红土地的人们塑造了我坚韧的性格、不怕吃苦的作风和最基本最宝贵的东西----做人的道理。 1979年初,我首次出国,到驻苏联大使馆工作。到了莫斯科没多久,对越自卫反击战打响了。 苏联政府组织的学生抗议队伍很快包围了中国大使馆,彻夜地吆喝,往院场和窗户上扔墨水瓶。当时中苏关系正冷,苏联警察根本不管,站在周围看热闹。为了使馆人员的安全,使馆领导下令不许外出,全馆只有我这个行政办公室的采购员天天开车出去----100多人等着吃饭呐!那时虽有为国争光的冲天豪气,但穿过愤怒的人群时心里还是很紧张,挨了打可没处说理去。何况我是刚毕业没多久的学生,哪见过这种场面。  摄于1984年 在其后的30多年里,冒险和吃苦头的事简直是家常便饭。2006年,我在白俄罗斯任大使,时逢切尔诺贝利核电站事故20周年,我受邀请去重污染区考察,实际上是表明中国政府对受核污染困扰的白俄罗斯政府的支持和对无辜受害百姓的同情。虽然知道“新生儿都是怪胎”之类说法纯属无稽之谈,但是要进入核污染区,心里还是沉甸甸的。当进入离被封闭的核电站只有几十公里的重灾区时,只见公路两旁森林和田野郁郁葱葱,一幢幢农舍保存依目,门窗都被钉着木条封死,地里停放着拖拉机、汽车,一片田园景色,可就是不见人,成为真正的鬼域,看得令人毛骨悚然。 我想直抵边界上眺望在对面乌克兰境内的核电站 ,却被陪同的官员坚决拦住。他们说,再往前是生命禁区,连白俄罗斯首都的官员也没人敢像中国大使进入污染区这么远,感谢中国人民对白俄罗斯人民的尊重和支持。 红土地里走出来的人,没有给它丢脸。 其实,我从红土地最宝贵的收获,是学会对社会现象的思考,可以说,我从外国语学院毕业前先上完了红光大学。 1989年,我再次到使馆工作。国内那场政治动荡很快波及到莫斯科,中国的留学生跑到使馆门前坐地抗议。作为使馆的二等秘书,我奉命陪一位馆领导走出使馆,做说服劝解工作。学生们情绪很激动,谁也不敢确信他们不会采取暴力行动。苏联警察和许多群众信服戈尔巴乔夫的“民主化”,支持中国学生们反对政府,像10年前那样站在旁边看热闹。 我虽然感觉到危险,但我知道,那些在红土地种植橡胶的人和全中国生活在社会底层的人们是不需要这种由“社会精英”们鼓吹的民主的。 我对那些幸灾乐祸的苏联人说,民主不是这样搞法,把国家搞乱了,连民生都保不住,还有什么民主!仅仅两年后,西式的民主浪潮淹没了苏联,两年前嘲笑我们的苏共官员们成了亡党亡国的丧家犬,看不起中国人的老大哥们开始为每天的面包担忧。不过我们没有反过来嘲笑他们 ,而是认真地反思,共产党究竟为谁和应该怎样执政。令人欣慰的是,我们有了满意的答案。 作为外交官,自然免不了品尝撰写调研电报时的搜肠刮肚,经历外交谈判时的唇枪舌剑。苏联解体后,我先后在中亚的塔吉克斯坦和士库曼斯坦当大使,登上过冰天雪地的帕米尔高原,也深入过酷热难耐的卡拉库姆沙漠。能够伴着欢快的音乐和当地百姓起舞,也听过枪炮和炸弹的轰鸣。其间更因为职责所在,在双亲分别病重和去世时都未能陪护、送葬。所谓忠孝不能两全,是外交官难以回避的考验。不过我有当年红土地的生活经历,所有的艰难困苦都不在话下了。  我女儿还小的时候,有一天缠着我,要我讲海南岛的故事。我的心猛然一动----故事!我亲身经历的那些磨练,那些汗水,那些苦与乐,那些憧憬和失望,居然已经成“故事”了。对我们的孩子----今天也已成为社会中坚力量的一代人,我们为之付出青春年华、汗水的年代已经是历史了。于是,我更加顽强、更加经常地回忆起红土地、红光农场、农场老工人、还有男男女女、高矮胖瘦的那些知青兄弟姐妹们来。 到红光农场丰收队的当天,那个黑脸麻皮的队长就扛来四齿耙、锄头、扁担、萝筐,吩咐道,明天到一班上工吧。没有很多热情洋溢的欢迎词和谆谆教导,我挣工资的生涯就这样开始了。仅仅是每月22元,但从此自食其力。每月10元钱伙食费,一元钱买一斤酱油,还有配给的二两煤油、一盒火柴、一块肥皂,生活就这么平淡、精细地开始了。  在红光农场时的吴虹滨 最初几个月的手掌起泡、肩膀红肿自不必说,印象最深的是老工人们说起来也叹气的三大苦活儿:插稻秧、打泥砖、割香茅。还有一项据说是最可怕的----割剑麻,不过我从来没尝试过。干重活儿虽苦,却有一样让大家津津乐道,中午可以煎个鸡蛋吃。然而最让我念念不忘的享受有二:一是割绿肥回来的路上,找个树荫躺下,然后找会抽烟的哥们儿蹭一支烟,点上火狠狠地抽上一口----啊,不会抽烟的我也感到浑身轻松,极爽!还有打台风的时候不出工 ( 这本身就让人很兴奋 ) ,搞来一点酒,随便找些什么当菜,大风大雨中一口酒下去,热贯全身,快活! 挨饿嘴馋的滋味,至今难忘。从丰收队(那时是兵团五师九团一连,名字很响亮 ) 调到新组建的红岛队 ( 32连 ) 后,伙食极困难。 食堂采购员整天牵着牛车到处跑,曾把其他队杀牛后扔掉的牛头拉回来开荤 ,也曾把死掉的瘟猪悄悄拿来解馋。最香的是夜晚从当地农民水库里网来的小鱼,吃偷来的东西时心中有一种特别的快感。仅仅是白水一煮,加一点盐,就让几个知青连连点头,直叹“真甜哪”! 我这个北方佬用了很长时间才学会怎样从咸汤里喝出“甜”味来。几个潮州老弟总在夜里偷队里的鸡吃,于是和文的鸡养成了夜里上树的习惯。特别让人振奋的是在地里挖茅根时,会突然跑出一只红头绿身的“蛤蚧”来。全体男女举起四齿耙呼喊追赶,个个争先,因为那地上飞跑的不是爬虫动物,而是一串肉啊!要是碰上极要好的朋友,狠狠心走进“福山大酒家”,向左转去享用一杯福山咖啡,或竞然右转去点上两个菜,那幸福的感觉绝对是后来在北京的大饭店也无法体会到的。  离开农场上北京读书前,吴虹滨(中)摄于农场 在红光,特别是到和文队后,巩固了“挑灯夜读”的习惯。我用高脖子油灯换下了火头如豆的小油灯,为此每月二两煤油远远不够,常去要别人的定量。那时除了连部开会的汽灯,就数我的灯亮了。一次托老工人到村里商店买酱油,他以为我常读书定是买“火水”,用我的酱油瓶装了四两煤油回来,害得我又花一块多钱买新酱油。那时可读的书太少了,要是弄到文革前出的书,往往要藏在蚊帐里读到深夜。也就是在那“字荒”的年月里,我细细读完了“毛选四卷”和《共产党宣言》、《劳动在从猿到人过程中的作用》、《国家与革命》等马列主义的基本教材,那句“一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲的大地上徘徊”,让我这个因“家庭背景问题”不能加入共产党的20岁出头的青年,感到灵魂震撼不已。那荒山坡上的油灯,那些读过的书,对我后来最终形成自己的世界观起了极重要的作用。 我至今常在工作之余写写小散文投到人民日报,偶尔也会登出来,这也得益于在团部报导组学来的功夫。最初的实践是采访工作表现突出的老工人,但能挖出的最高思想境界往往就是“现在是新社会,要在毛主席革命路线指引下好好干工”。于是就要在团政治处老干事们的指点下,绞尽脑汁地为这些太过朴素的表述加工拔高,添些豪言壮语。采访、写作之余,常常思考看见的众多人和事。农场的老工人一生劳作,全部家产基本就是一两口木箱,里面放着全家的几件体面衣服。连队食堂偶尔能有点儿肉吃或者就是天热时一碗“清补凉”茶,整天干活的父母们也舍不得尝一尝,赶忙分给跟在身后的老大、老二、老三……队里的幼儿园通常是一座小草屋,孩子们在里面扯着嗓子唱儿歌,就着雨水玩泥,吃着酱油拌的米饭。我发自内心地感叹,原来人的生活要求可以这么低,原来中国社会的底层就是这样奉献和生存! 因此在后来的生活中,从外语学院的穷学生到现在的中国驻外大使,我对物质生活的追求始终就如孔子所言:不逾矩。 不久前,我接待一位国务院领导同志来访,他曾是当年在延安插队的老知青。聊起在农村的经历,他叹道,关于上山下乡是对是错可以有种种看法,但是对我们这些亲历者来说,那是我们为之付出了宝贵青春的年代,我们经历艰辛、了解社会的年代,别人忘得了,我们忘不了。而比起那些至今留在那里的知青战友们,回城后至今生活在社会最底层的朋友们,我们是幸运儿,珍惜那段历史吧。 真的,记住并珍惜那段历史吧!  图为吴虹滨近照 作者简介 吴虹滨,北京知青,1968年上山下乡到原广东农垦海南垦区红光农场。5年后,来到北京读书,之后一直在国家外交部门工作,曾任中国驻塔吉克斯坦、驻白俄罗斯、驻土库曼斯坦大使。2011年5月卸任。现为中国中亚友好协会副会长。 (责任编辑:晓歌) |