《近处看名家》 钟振奋 著 上海交通大学出版社

铁凝

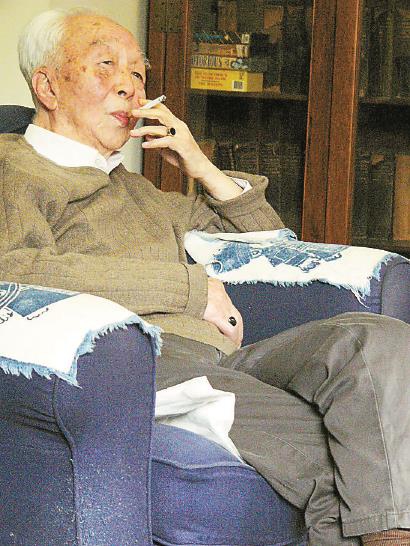

杨宪益  高晓声。 均书中插图 《近处看名家》是由一位资深编辑倾情撰写的与名家交往故事的散文集。在书中,通过一位资深编辑的回忆,便可走近一个时代的大家风采,走近杨宪益、铁凝、高晓声等多位名家的日常。 这些日常既是对这些名家风采的深情回溯,又是对编辑工作与作家创作生态的深度洞察,也反映了文学的价值。本文摘自该书。 ■钟振奋 杨宪益的诗、酒、情 20世纪80年代中期我被分配到《中国文学》杂志社工作,有幸与杨宪益先生成为同事。创刊于1951年的《中国文学》在其鼎盛期曾集聚了国内外众多的著译名家,最初由茅盾、叶君健担任主编和副主编。重要的稿件都是由杨宪益夫妇以及后来加入中国籍的美裔翻译家沙博理担任主译,同时有英国的詹纳尔、美国的葛浩文、新西兰的路易·艾黎等著名汉学家助阵。担任选稿任务的编辑中也不乏作家、诗人,编译阵容相当强大。 在外文局的大楼里,杨先生就跟普通员工一样,一点儿也看不出“名人”的影子。他的身形并不高大,衣着非常朴素,说话语调也比较平缓,是一位很温和宽厚的长者。虽然他不用坐班,但也时常到单位来,处理一些工作上的事,顺便收取一些信件:各种会议的邀请啦,出版社、杂志社寄赠的书刊啦,等等。 他的夫人戴乃迭女士满头漂亮的银丝,个子高高的,非常引人注目。她不太爱说话,但见了面会冲你微笑点头。她会在固定的时间到办公室来“领任务”,把稿子拿回家翻译。有兴致的时候她还会自己挑选几篇喜欢的小说翻译,她更喜欢描写现实生活的作品。翻译之余,她也写过一些文章在我们的刊物上发表,如《一个西方人对〈红楼梦〉的看法》《新出女作家谌容及其小说〈人到中年〉》《〈新凤霞回忆录〉前言》等,她的文章对于西方读者更好地理解这些作品颇有助益。 杨先生住在外文局大院内的专家楼里时,每年元旦都会和夫人一起到社里来参加“新年会餐”。每次,杨先生都会带上几瓶好酒分给各个语文部,还会让同事到他家里拿一箱柑橘让大家分享。 杨先生每次喝酒都会脸红,但并不醉倒,大概他所追求的是一种“仙”的境界吧。习惯以酒待客的他当然还会以诗唱和:“我家有大曲,待君日已久。何当过敝庐,喝它三两斗。”这是写给他天津新学书院的同学、翻译家王以铸的。当别人问他的长寿秘诀时,他的回答出人意料:“抽烟,喝酒,不运动。” 杨先生是个好客而又大度的人,他们家的书柜里放满了各种各样的外文书和原版录像带。我曾到他家去借过几盘录像带,杨先生为我打开柜门指点着,一边说:“随便拿,随便拿。”有时候我们几个年轻同事一起约好了去他家看录像,杨先生便会拿出酒,戴乃迭女士则拿出巧克力、花生等食品招待我们。这花生还是杨先生在回家路过农贸市场时亲自买的呢。因为是原版带,有的地方不好懂,杨先生便在一旁为我们“同声传译”。他的言行就像一个让人感到很亲切的长者,全然没有大翻译家的架子。戴乃迭的中国话说得比较慢,有时还会“抱怨”说,因为常跟杨宪益说英文,她的中文变差了。这自然是她一贯的谦虚。其实她的中文一点儿也不差,不时还会说出一些很幽默的话来,把大家逗乐。那真是一段令人难忘的快乐时光。 铁凝令人赞叹的细节 铁凝是一个很重视细节的作家。她的小说中常常有令人赞叹的细节表现。 在她的经典短篇《哦,香雪》中,细节起着重要的刻画人物心理的作用:“如今,台儿沟的姑娘们刚把晚饭端上桌就慌了神,她们心不在焉地胡乱吃几口,扔下碗就开始梳妆打扮。她们洗净蒙受了一天的黄土、风尘,露出粗糙、红润的面色,把头发梳得乌亮,然后就比赛着穿出最好的衣裳。有人换上过年时才穿的新鞋,有人还悄悄往脸上涂点胭脂。尽管火车到站时已经天黑,她们还是按照自己的心思,刻意斟酌着服饰和容貌。” 小说《省长日记》中的细节更是体现了俏皮幽默的特点,读后令人忍俊不禁:“前进袜厂几十年如一日地生产一种‘前进’牌线袜,这种袜子穿在脚上透气性能还好,可是你一开始走路它就开始前进,它随着你的步伐,慢慢从脚腕儿褪至脚后跟,再褪至脚心最终堆积至脚尖。或者,它也可能在你的脚上旋转,平白无故的,这袜子的后跟就会转到你的脚面上来。如若这时你恰好当众抬起了你的脚,谁都会看见你的脚面上正‘趴’着一只脚后跟。这可像个什么样子啊,它呈现出的怪异和滑稽,就好比你突然发现某个人的后脑勺上正努着一副嘴唇。” 铁凝在写作中重视细节的表达,在生活中更是如此。 《麦秸垛》英文版出版后,铁凝专程跑到北京来取我代她购买的上百本样书。当时她是与她的父亲一起到我的办公室来的,还特意带了一盒包装精美的巧克力送给我,她的贴心之举让我很是感动。 我注意到,铁凝在网上发布的个人简介里,在提及她的作品时会特意写上出版社名,在海外出版的还会加上译者名,非常严谨、细致。这一小小的细节包含着对他人劳动的尊重,体现出她与众不同的行事风格。 许多年来我们一直保持着通信联系。有一段时间因为计划出版一本“铁凝精短小说集”,我们俩通过写信和电话沟通了很长时间。虽然由于某种人为因素此书最终未能面世,但当时筛选篇目、商讨内容时兴奋热烈的场景依然如在目前。 每当有新作面世,铁凝总会及时寄给我,在扉页上写上些“批评”“指正”之类谦虚的字眼。我这一方呢,也总是关注着她的创作情况,争取以最快的速度把她的优秀作品译介到国外。那时,我会体会到作为编辑的幸福。 高晓声的幽默“别出心裁” 我原以为享有盛名的高晓声先生可能不好亲近,但一接触才发现,生活中的高先生是一个毫无架子、性格随和、心地善良的老前辈。 我们杂志社很重视来自世界各地的读者来信,会定期打印出来作为工作成效的参考之一,我们也会把这些意见反馈给有关作家。有一次我把一篇国外读者对高晓声的小说评论译好后寄给他,他很高兴看到自己的作品在海外也有知音。高先生会把刊有他作品的报刊告诉我,让我“顺便看看”,我也会及时寄上我的“读后感”。他曾谈及他的创作状况,说到最近发了不少散文,但随即便表示:有时间还是想多写小说。由此可见小说创作在他心中的分量。 高先生是个很有幽默感的作家,他的幽默在小说中常以“村言土语”的形式来表现:“精明人家的门闩也能舂得米”“说真话,扶着这种人前进,手也真酸”;而在日常生活中,他的幽默也相当“别出心裁”。比如,他在20世纪70年代末被安排住在24元一晚的两人间,他会非常心疼地感慨:“一块钱的骨头困在十二块钱的床上。”再如,他受邀给一家位于秦淮河畔的餐馆题字,他先写了一句:“千里长江入秦淮——”看上去颇有气势,正当大家猜想他会以怎样的妙笔束尾时,他却有点慢条斯理地写下了很“白”的四个字:“休息一下”。这也是他惯用的幽默手法。 有一段时间我没有收到高先生的来信,后来才得知他因病住院了。出院后他便给我写信,还不忘调侃几句:“这一年来,老毛病不断上新台阶,大有送上高楼拔矮梯,送掉我的小性命”,完全是高晓声式的幽默。幽默过后,他又严肃地思考了一下生死问题:“从前对于死,总弄不清是怎么回事。你想,一个人的灵魂是怎么离开身体呢?从哪一个洞里钻出来呢?现在好像死过一次了,才明白不是让灵魂钻出躯壳,是躯壳拖住了灵魂不让它自由。” 这样的体悟如果不是经历过生死考验的人,是难以领会到的。 对于我这个年轻人,高先生经常是鼓励有加。我曾经寄给他一本我翻译的美国作家杰克·伦敦的长篇小说《星游人》,请他提意见。高先生认真阅读后告诉我他的体会:“我青年时代也很喜欢杰克·伦敦的小说,你说他是个硬汉作家,我赞成,推颂一点说,他是个硬派作家的代表,野性十足,一派龙吟虎啸,读来惊心动魄。”这样精准的评论可谓一语中的而又个性独具。 那些年高先生不时会去国外访问,他都会在来信中详细告知,并顺便问我有没有需要他帮忙办的事。他给我寄来新出的作品集,会非常谦虚地在扉页写上请我“评正”的字样。我正为他旺盛的创作精力感到庆幸,没想到就在我编选英汉对照版的《高晓声小说选》时,突然得知了高先生去世的噩耗,震惊之余深感惋惜。他那慈祥的笑容似还在眼前,转眼间就已驾鹤西去,真是令人痛心万分。从此我失去了一位良师、一位温厚的作家朋友! 责任编辑:日升 (责任编辑:日升) |