|

在那“史无前例”时代的第一个冬天,学校已不成学校,无法让人留恋。我和李金録,还有清华附中的曹博,常常到铁生家玩。那时常在铁生家玩的还有刘瑞虎、李铁良。我们聚在一起,俨然是说天谈地、无所不言的一伙儿。铁生总是喜笑颜开地迎接我们,又一起骑上自行车在城里闲逛,以此打发那无学上的光阴。 一纸“知识青年到农村去”的号召,一下子把我们的所有寄托和热望给予了陕北,而我们也就不假思索地汇入了那场运动——“老三届”们远离父母亲人,奔赴了陕北老区。 迎接我们的是黄土高原那一望无际的群山,我们百十人的知青队伍终于爬上山峰,俯瞰那清平川。铁生曾这样写道:“我们插队的那地儿的那条河叫清平河,那道川叫清平川,我们村子坐落地叫清平湾。站在山顶上看清平河,一条金屋似的带子,蜿蜒东西不见头,清平湾上浮着薄雾,隐约可见。” 这就是我们最初见到的陕北高原,她留给我们的印象是平静的,平静得让人感到山川的亲切。我被分配在公社所在地关庄大队,铁生、曹博他们随同班同学分在了离关庄十里的上川关家庄大队。我们之间的见面就是以串队的方式实现的。

每个插队的同学都感受到陕北的沧桑

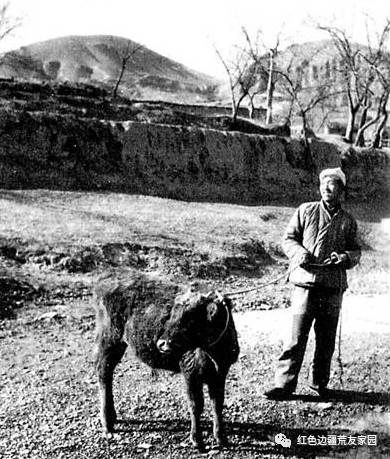

由于历史尘封得太久,“贫瘠”“荒蛮”成为陕北黄土高原的代名词,然而人们却忽略了她本应有的辉煌。我们插队的延川县就是一个神奇的地方。 从延川县城出发,走到位于黄河边上的土岗公社,在你眼前就会出现仙境一般的刘家山,一处黄河壮观的大写意的乾坤湾——黄河在这里竟转了320度,形似太极的阴阳鱼,它抱着伏义河。在它的侧面高耸的悬崖上有一座古寨,称为伏义寨,而它身边的伏义河村更挺立着一尊神奇的“女娲山”形石像,人称“女娲现世”。 我去关家庄找铁生,与他一同住在窑洞里。见了面说不上几句,他就会巧妙地用陕北话逗闷子,然后大家大笑一通儿,这种开心是现在根本找不到的。铁生说话总是带着一种沉稳,他说乡情乡怨、户姓宗族上的体会时,竟说:“这些是陕北维系一个村庄的根本,关家庄本是一个关姓大庄,但后来来了许多榆林讨饭的长期住下来。不过,大多数后来人都是处于卑微的地位,委身在此,只求儿女平安。这是饥荒、战乱所带给老乡的,但他们得承受。”我说:“那都公社化了,就是凭干活生活,凭工分吃饭,干嘛要低三下四呢,我说不该承受。”铁生说:“这就是人的苦楚,就如这山川,几百年仍无变化,水土流散,冲到哪里,只有在那拐弯处才可以有停下来的机会。这样的机会,从窑前的清平河滩就可以看得出,一个拐峁两个湾,停下了就有生下来的机会,就形成滩,等下一次洪水来,看会不会改变。” 陕北当时是一座座的荒山,很少见到树木,人们祖祖辈辈背朝日头,脸朝黄土的耕作,简直是大面积的广种薄收,开荒种地,维持一年的收成和半饱的日子。遇到大雨,水土流失可使众山千疮百孔,清平湾的水会像一头凶猛的野兽一般从上川扑下来,水头竟达五米多高,带着沙石、杂木和庄稼,一泻而下,咆哮奔流。整个清平河就是黄水奔涌,让人害怕。等水过,所有山上的黄土都形成了无数沟渠,平川里的庄稼也被冲倒了,成了一场灾害。所以陕北的夏季就怕大洪水,那对秋的收获会造成绝收。 那年,我因北京家里有急事,竟坐了一回由延安飞往北京的飞机,在舷窗前,我俯瞰陕北高原,那简直就是一座座古老无人烟的原始地貌,整体上就像是突起的一堆堆的无壳的人脑,巨大,疤痕累累。飞机要经过二十多分钟才能再见到平原。想当年,它应离我们的时代很古远才存在,可我们竟就落户在那疤痕中,谁人能寻见呢? 后来,铁生用文字,将在陕北的时间与空间相互交融的瞬间,山川在太阳和云彩的照耀下的斑驳色调配着山村的色调记录下来,暗示了沧桑和神秘。这也许是他要的一切,而每一次阳光掠过的暗淡,都成了他的牵挂,好像人生的体悟,尽情地享受这一瞬间的美好。其实,这些瞬间,我们每一个插队的同学都在不时地相遇着,但留住这瞬间的是铁生。这是生命感悟的审美,是与自然的自我融合。 在关家庄,我常听见铁生讲起窑主疤子、明娃妈、怀月、碧莲、四元、栓儿等,讲起这些人的生存状况。他们都是铁生所关切的人物,是他在陕北最贴近的人。他常感慨他们的生存能力和受苦的耐力,以及抗争艰苦的本领。那些可歌可泣的故事在告诉你生活的苦难。我们知青也开始以同样的态度对待那段日子,那上山的劳作,应该说就是熬着,熬盼着辛勤劳作一年的收成和老天爷的恩赐。 说起劳作,铁生如实地记录着:“天不亮,耕作的人们就扛着木犁,赶着牛出山了。太阳出来,已经耕完了几垧地。火红的太阳把牛和人的影子长久的印在山坡上,扶犁的后面跟着拿粪的,拿粪的后头跟着点籽的,点籽的后头是打土坷垃的,一行人慢慢地,有节奏的向前移动,随着那么悠长的吆牛声,引起一片回声。那情景几乎使我忘记自己是生活在哪个世纪,默默地想着人类遥远而漫长的历史。人类好像就是这么走过来的。” 就是这些默默的陕北乡亲,孤独地坚守着这片黄土地,接纳着天地间的一生一世,贫瘠地生活着、保持着,生生息息,把陕北撑起红色的大地,变成革命的摇篮。而今接纳北京知青又一次为共和国分忧。把那贫瘠的土地再分出一份,把那缺失的口粮再让出一份,供养这城市无奈的负担。他们的生活虽然卑微,却也自视知足,从不退缩,从不放弃。他们在传达给我们的苦难中,也传达了思想和人性,让我们北京知青必须用良心才能担当这一份感动。这感动就是一道生活,永远成为我们生命的一部分,让生命的感动相互传递,相互温暖着,活得实在,活得安宁。  铁生在陕北喂牛的两年,正好是我被公社组织的“路线教育工作队”到关家庄蹲队的日子。这样我与铁生能够时时在一起,看到他的喂牛生活。我敢说这是铁生最美好的青春的日子,也是他人生旅途中最灿烂、最美好的青春体验。 那时铁生对陕北的牛,透着那么一股子深情的厚爱。铁生最爱看斗牛,回到窑里,他绘声绘色地说着牛斗架,有时竟自己装起牛来,牛斗架的一幕就立即浮在我们眼前。此时的他就像一个孩子,天真,而且活泼得像是牛犊儿欢蹦乱跳。我们都被感动了,同他一起沉浸在这牛的世界中。 和牛在一起的日子,铁生说是享受。他写道:“秋天,在山里栏牛简直是一种享受,把牛往沟里一轰,可以躺在沟门上睡觉,或者把牛赶到山上,在下山的路上坐下,看书。”陕北的牛,就是老乡的命根儿,一年所有的耕作全凭牛一步一步地翻开那干硬的土才能播下种子。特别是在夏收后,地上带着麦芷的干黄土地,那坡坡畦畦的山地间,人们用的是铁制步犁,翻得土深,准备秋种麦子。它们要实实地翻上两个月的地,这是牛最苦的季节。如果牛把式心地善良,扶犁提桨,牛会轻松一些儿,否则牛就苦不堪鸣。可是那年月人也是吃不饱的,牛吃的是芦草加一点点的黑豆。有多少牛就是在这样的苦力下变得皮包骨头或者生生的累死,只有熬过这一季,牛儿才有稍稍的喘息。在广种薄收的陕北,那牛眼里的陕北就是犁不完的山。 如此,一个喂牛的人遇到自己喂养厮守的伙伴死去,那悲痛是难以言表的。铁生就经历了,他说给我们当时的一幕,让我们所有的人都不敢相信。他说:“我喂养的那老黑牛为寻着秋收散落的谷粒,踩空了崖。当我和众人把牛从落崖的沟里拖回来时,牛的肚子已经鼓得怕人了,牛眼布满了血丝,牛已没有了哀鸣,只是不时地睁瞪着眼,直挺挺地躺在牛棚中。我守夜,算是给它安慰。可是半夜它终于四腿挺直瞪起了眼睛。队里安排人把牛按到河滩石台上杀了剥了皮,牛埋了(陕北人是不吃耕牛肉的)。”铁生说:“放血的一刻,我看见牛竟落下了泪。那牛是落着泪辞世的,是真的。” 生产队把喂牛的工作交给知青,就是因为这副担子很重,关乎一年的耕种,需要像铁生这样的好后生,每天去精心的喂养。每晚铁生都是从牛一归棚,就随时给牛槽添加草料,这料要一点一点地加,不能是一满槽,因为牛也是捡着吃,也会弄得把草拱得落满地,草不干净牛也不会吃,所以牛起劲吃草时,要人盯着加。一气儿下来就得两个时辰,所以晚上得盯到很晚。只有牛卧下了,才算告一段落。这时夜已深,一般得到下两点。牛上山后,是寻草、铡草、过筛子、清圈粪、刷牛槽、垫干土,基本上每天睡不了多少时候。这是一个勤快活儿,一个良心活儿,一个对牲灵投入心思的工作。牛是牲口,陕北称牲灵,真是太贴切了。铁生因牛的死亡病了一场,这使他的人生有了太多的感动。 终于有一天,我们都回北京过春节,并且又一次聚在铁生家。那回刘瑞虎、曹博、李金録、李铁良、陈绳祖都在,我们还专门在天安门汉白玉桥边合了影。围坐在铁生的温暖的屋子里,他母亲给我们准备了菜,我们抽着烟话着家常,互相问候后,话题又转向了陕北民歌。 铁生说:“陕北民歌哀婉低回有拖腔儿,要不就是欢快嘹亮的像呐喊。”说着,他就随声哼起,“提起——这家来家有名……”他拖着腔儿手在胸前比划着,又将双手一直的甩开,好像拖得不够长。曹博接着就唱起《赶牲灵》:“走头头的那个骡子儿呦——”我们大家接着就都唱起:“三盏盏的那个灯……”大家一起自由地拖长声音,直到都满足了为止。调正腔圆,完全是陕北人唱的音和字,大家十分满足。 我说:“别光唱还得讲个道道出来。”铁生马上接下去:“是地势的原因,是为传音的目的,要让人听到才是乐儿,更是唱歌人的情绪,这是在用心灵唱,这是与天与黄土的受苦人日子的反响。”我们都认可,但此时我们再也没有去讨论,只是一首一首地唱开了。《羊肚子手绢三道道兰》《想你哩》《圪梁梁》越唱越兴奋,都站了起来,把那些酸歌都唱出来了。 可当歌词中出现亲口口、拉手手的词时,我们都红了脸,歌词故意吐不清,但人人都意会着,彼此都显得慌张起来。那时二十左右的男青年唱起那酸曲,都露出了那么一股子坏劲儿,可敞亮了。这就是陕北的信天游,就像黄土地上千百年流淌不息的清泉,打动着陕北青年男女的心,坦率而纯清,露骨而纯粹,是陕北风味的精彩之处。天下的情歌没有哪一处能比陕北的丰富,没有哪一处有陕北人那样的细腻,那样的让人感到滋润,感到爽心悦目。这是黄土文化的积淀,也是心灵最真实的呐喊,是顺山顺水,贴山贴水,从心底里发出的信天游。 突然,铁生不知怎么,站起来并抓起一个帽子,往头上一扣唱起了《货郎与小姐》的咏叹调:“卖布——卖布来!卖布——卖布来,”也是拖腔,我们大家忙呼应。我唱:“你有钱,我就嫁给你,没有钱就别嫁给我”,铁生唱“等卡斯卡尔结婚之后,我就娶你做我老婆。”大家齐唱“来吧!我的朋友,来吧我的鲜花,我爱你呀我爱你,我的生活离不了你……”节奏乱了,舌头也不利落了。大家狂笑着,推搡着,笑成了一锅粥,整个空气都热了起来。吹起口琴又唱起歌将《小白船》《喀秋莎》《哎哟妈妈》《到吴起镇》等一一唱响,一直到天色变晚,才哼着唱着离开。 这是一段最感动的记忆,不仅是几首不简单的歌,更是一个美丽的内心世界。我们这样的欢庆,也只有那时最随便,在不经意间我们对陕北的那份情有了升华,有了贴切的感动。 其实,在陕北窑洞里,这样的乱唱是经常发生的,所有我们熟知的歌都会一下子涌来,有时一唱就是一夜,情绪不会变,我们都在抒发内心,都因那个年代男女知青不交流,而青春的悸动是无法控制的。陕北情歌给了我们抒发的勇气,爱情也从深深的心中爆发出来,而此时的女生却在偷偷地听。虽然她们不交流,没有我们放任,可在无法入睡的歌声后,也会传来她们低低的哼唱…… 等我再一次去关家庄与铁生们团聚时,我发现铁生有了变化。起初他是躺在土炕上看书,在聊天间,就见他不自在地坐起来扭扭腰。可是表情上是眉头皱起,好像有些不舒服。突然他下炕,双手握着门框,做起引体向上,可是他那身体却怎么也挺不起来。铁生失望地收住,双手扶着腰,有些踉跄地又爬上炕,趴下,汗从头上往下冒。 我忙问:“你怎么了,哪儿不舒服。”他说:“没什么,就是近来觉得腰不听使唤,没劲儿,腿也抬不起来,不知怎么了。”我说:“可别累着,该歇就歇,是不是晚上喂牛招风了?”他说:“没有,老黑,怕是我的腰有了毛病,都好多日子了。”我说:“去县医院看看吧!”他说:“等回北京时查一查。”我感到有些问题,心想铁生一定是病了,他平常没这样过。 赶巧,我没过多久就回了趟北京,专门去了一趟他家。我把铁生的情况说给他妈。他妈说:“坏了,铁生是老病发了,他先天脊柱就不好。”我说:“那您可得想法了,我现在才明白他的痛苦了。”就这样铁生在母亲的关切下,终于查出先天性脊柱裂,被接了回京,病情也开始发作了。一个高位瘫痪的消息震惊了我们,铁生再也无法回陕北了,他将在轮椅上度过一生。 也就在这之后,回城潮、招工潮开始了,北京知青的命运又一次发生了变化。陕北老乡们也看到了这变化,可那些陕北的小娃娃们却根本不明白,与他们日日夜夜在一起的哥哥姐姐怎么就走了呢?他们怎么会走呢?他们去哪儿了? 等我再回京见到铁生时,他已是坐着轮椅迎接我了,再也看不到原来生龙活虎的样子,一双干瘪的腿放在车蹬上,脸上泛出的是十分的无奈。他告诉我他现在在一家街道工厂做工,是学画彩蛋,并拿出一个自己初学时的作品送我。这支彩蛋是嫦娥在天飞舞像,可以看出铁生是很用心的。  我刚想说点什么,他却急切地问起陕北的近况,好像这倒与他有关。我说:“仍是原来的样子,一切都没有变化,跟城市不能比,农村要变得是根本性的。”他有些茫然。他说:“等有一天我们这伙真都老了,白发苍苍还拄了拐棍儿,即便到那时候,咱们找一块不碍事的地方坐下,相互之间的问候就会是在哪儿插过队?哪届的?这就足够了,我们大半的身世就都相互了然。这永远是我们之间最亲切的问候和最有效的沟通方式,这是我们的专利。” 我说:“的确,那时候我们都成了插队祖师爷了。”正说着,铁生突然眉头紧锁,不好意思地说:“我失禁了。”我慌忙说:“没事,我来尝试一下。”我帮他脱下裤子,看见他那细腿,不由一惊。当我安顿好铁生,拿着湿裤去晾的一瞬间,一股气味顿时让我肠胃都翻腾了,我必须忍住。我想,不可就一晾了之,就帮着洗了。我想这恐怕是他常有的事儿,真难坏了他父亲,也不知铁生如何熬过来、挨下去的。 铁生曾说过要再回一次陕北,因为多少次曾梦回过,1984年他坐轮椅回去过,看到了陕北的变化。我在1986年也回去过。陕北仍会召唤我们回去看看,我想铁生会跟我们一道,带一个大部队去重温旧梦,回去那魂牵梦绕的清平湾。 铁生说:“有人说,我们这些插过队的人总好念叨那些插队的日子,不是因为别的,只是因为我们最好的年华是在插队中度过的,谁会忘记十七八岁,二十出头的时候呢?记住那段生活,那个地方。”铁生现在走了,可是铁生把我们知青一代人在陕北的一切记录了下来,传播了下来,有铁生就有了知青史中最值得记忆的东西。 铁生曾说:“我还不曾想过上山下乡运动的作用。历史常常有趣,先定的目的没有达到,却有了意外的收获。”铁生在他六十岁临近的时候,驾鹤而去,我想可能他在天上又一次光顾了陕北清平湾,关注着黄土地那曾经相识的青春之地。 2011年5月,我又回去过一次。陕北变化很大,那里已经植树造林封山,绿也成了陕北的主色调,人们的生活好起来。窑洞已留不住年轻人,他们奔向了大城市。留守的是老人、小孩,他们守望着这黄土高原,延续着陕北黄土高原的生活。他们心中仍有北京知青,仍会想着当年那些孩子现在怎样了,我这次回去他们又一次用大秧歌把我迎进村,让我还了愿。 铁生曾写下这样一段话:“我常以为是丑女造就了美人,我常以为是愚人举起了智者,我常以为是懦夫衬照了英雄,我常以为是众生度化了佛祖。”我想,铁生是悟出了生死,悟出了尘世之道。几回回梦归清平湾,我们与铁生同祝陕北人民安康。 (责任编辑:晓歌) |