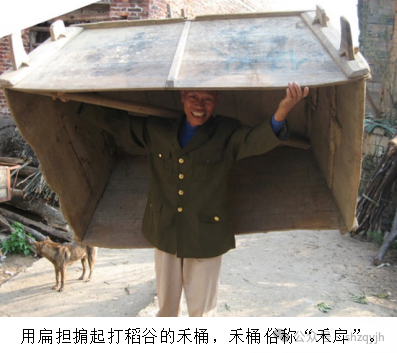

《春:守秧田、摘秧栽禾和蚂蟥》 江西省是中国主要的水稻产区之一,里陂上的村民祖祖辈辈种水稻。村里有六百多亩水田,其中三百五十亩在一个平整的大塅上(“塅”是较为开阔平坦的一大片水田),可算是整个鹿冈乡最集中最平整的塅。其余的水田分散在四周的山坑里,一色的梯田,最远的梯田距离里陂上村要走二十多分钟。 里陂上村的水田绝大多数种早稻,只有那三十多亩的“大水田”要等到春天雨季的大水(洪水)在田里流过后才能耕种,所以只能种晚稻。种晚稻,村民称作“栽大禾”(古书上亦如是)。另外,村里还会种三十亩左右的糯稻,糯米最主要是用来做米酒,那是村民常年必备的饮料。此外,端午节包粽子、过年打麻糍(把蒸熟的糯米打烂)也要用糯米。 一、守秧田 里陂上村是田多人少,平均每个全劳力要摊到三十亩水田。所以每年的农历正月一过,就要开始春耕,否则到时候忙不过来。 春耕的重要工作之一是做秧田。普通的水田要耖三遍,耙四遍,“三耖四耙”,把田弄得非常平整以后才能插秧,秧田还要增加一耖一耙,更加细腻。 中国的季风气候有一个特点,就是每年同期的气温和降水量的变化非常大,江南经常有倒春寒。有时明明已经是桃花盛开一片红,梨花怒放一片白了,倒春寒一来,气温猛然下降,又开始打霜了。只要打霜三四天,秧田里已经播下去还没有发芽的种谷就会烂掉,已经发芽甚至长到一寸左右的嫩绿秧苗也会成片发黄死掉。当时还没有大棚技术,我们曾经试过在田边烧几堆火试着让秧苗取暖,可是一点用处也没有。 农民想出各种办法来保证春天能有足够的秧苗栽到田里去。要不然,秋天收不到粮食怎么办? 首先,要错开播种的日子。每过几天播一批稻种,使得短暂的倒春寒不会一下子冻烂所有的秧苗。 其次,要有足够的余量。如果有五百亩早稻田,要准备六百到七百亩田的秧苗。 第三,如果秧苗不够而别处有富余,可以去别处商量讨要,对方一定会慷慨允诺,而且分毫不收。人怎么能胜过天呢,谁也不知道自己明年会不会要向别人去讨秧苗。 第四,如果老天肆虐,使得友邻的几个队都缺少秧苗,就要设法在月黑风高的夜晚去偷。要是偷摘秧苗被当场捉住,停手回家就是了,对方只会厉声叱骂,不会加以处罚。毕竟作怪的是老天爷啊。 第五,因为怕有人来偷秧苗,所以必须派人看守秧田。秧田都是离村庄最近而且最肥沃的田,白天村民进进出出,没有人敢来偷秧苗。看守秧田是在夜晚,必须守在田头整夜不睡,虽然可以记一天的工分,还是比较辛苦,很少有人愿意看守秧田。 我仅仅看守过一次秧田,偏偏就发生了奇怪的事情。 吃过晚饭,我是生产队的记工员,要在村民拿来的“工分簿”上,记录他们当天的出工情况,叫作“记工分”,类似现如今的“考勤”。记好工分,已经是晚上十点钟了。 我搬了两只打谷的四方禾桶,在秧田边上分别竖起来,足有一人来高。禾桶的上面相向拼拢,下面形成一个空间,放上铺板,铺上稻草。我带着半导体收音机和手电筒,钻进禾桶,点上队里的马灯,开始看书。只要有灯亮着,就表示这里有人在看守秧田,别人不会轻易冒险来偷秧。  晚上十二点多,天上开始洋洋洒洒地下雨了,滴滴答答的雨水沿着禾桶的边沿,漏到了我的“铺”上。我一阵手忙脚乱,没有什么实际效果。雨越下越大,流进禾桶里的水成了一条直线,从禾桶边上挂下来。我只好缩到禾桶的一个角落里,胸前抱着书和收音机,希望它们不要被雨水打湿。 突然,四周连片的蛙鸣声停了下来,只有雨水的沙沙声。我感觉有点异样,难道有人趁着下雨来偷秧苗?我顿时警觉起来,头伸出禾桶,试着观察我们的秧田。但是眼前漆黑一片,什么也看不见。我决定暴露自己,打开手电筒,朝着秧田一通乱射。一切正常。 还是觉得有什么地方不对,我从禾桶的另一边伸出头去一看,愣住了。 离我一百多米远的山脚下,有一长队的人影在悄无声息地缓慢移动。有人头戴大斗笠,穿着蓑衣,打着火吊。因为下雨,照明用的火吊周围有一团光晕。有人戴着小斗笠,身披化肥塑料袋做的雨披,手电筒的光柱晃动着,那是比较新潮的人。 相隔这点距离,如果有人说话,纵然是在下雨,我应该能够听见,村里各户人家的狗更能够听见,它们早就应该吠声连连了。可是我只看见人影在移动,却没有一点人的声音。我有点悚然。 难道是鬼吗?我的心砰砰地跳了起来。我连忙打开胸前的收音机,把“中国人民解放军福建前线广播电台”播放的革命歌曲的音量放到最大。 那些人影肯定可以听到革命歌曲的声音,却没有一个人影朝我这边看。 足足有几分钟,眼前的景象才消失。 雨还在下,周围的青蛙们又恢复了大合唱。我却一点睡意也没有了。如果那些人影真的是人,走过去了应该还会回来的。 我缩身坐在禾桶里,点着灯,开着收音机壮胆,眼睛望着禾桶外面的山脚下。 外面的颜色渐渐地从漆黑变成深灰,变成浅灰,变成灰白,村里的鸡叫了。那些人影却再也没有出现。 天亮了,雨停了。我回到村里,向那时的队长张发茂报告昨晚的怪事。他也不知道是怎么回事。 到了那天下午出工的时候,发茂告诉我们,整个鹿冈最大的生产队,先锋六队(袁家村)的人今天上午一直在兴奋地谈论一件事:他们昨天夜晚冒雨走小路,经过里陂上村的北边,绕到芮源村去偷秧苗。他们得手以后,顺着大路,浩浩荡荡说说笑笑地回到了自己的生产队。 原来如此。 二、摘秧栽禾 每年三月开始春耕以后,就要做秧田,播撒种谷。看着秧田里绿油油的早稻秧苗一天天长高,到四月初的清明节过后,早稻就要拔秧和插秧了。里陂上村把拔秧叫作摘秧,把插秧叫作栽禾。这个季节会持续一个月左右。我们刚下乡,有较高技术含量的农活不会干,每天就是摘秧和栽禾。 二十世纪五十年代到八十年代初,中国农村经历了历史上绝无仅有的集体化生产。除各户少量的自留地由农民个人自行耕作外,主要的农业生产活动以生产队为单位进行,由队长安排和指挥。村民出工、收工,要听从队长的号令。清早,生产队长的哨子响过第二遍,我们这些“上海佬”也跟着大伙,三三两两地来到秧田边,卷起裤脚,下到冰冷的水田里,开始学习摘秧。 秧田里的水有两寸来深,早稻的秧苗很密,不难摘。右手摘起一小把秧苗放到左手,右手继续摘秧。等到左手的秧苗有一大把了,就抓紧秧苗,在水里洗净秧苗根部的泥,然后用一根稻草(村民称作“杆”)拦腰扎紧,这样就是一只秧。很快,秧田里响起一片咚咚的洗秧声和大伙的谈笑声。 队长看看东边升起的日头,差不多到收早工的时间了,他一声吆喝:“吃饭!”大伙便就着田里的水,纷纷洗脚回家吃早饭。这里吃饭的“吃”字,村民的读音是“恰”。 早饭以后,我们把早工时摘好的秧,堆装在篮攀里,挑到大田边上。村里的妇女也来了,她们带来了用杉木做的蘸秧的秧盆,加进一点买来的“钙镁磷”肥料,又从田里捧了一些泥浆和水放在盆里,和肥料一起搅拌均匀,然后把秧苗的根部在秧盆里的泥水中蘸一下,沾上肥料。这样可以使秧苗栽下以后返青快,长得好。里陂上村十来岁的孩子多数辍学在家了,他们在家长的催促下来到田里,负责给我们栽禾的人递送秧苗。 派两个人负责在田里“打格子”。他们有两根一样长的细竹竿,加上一大团缠绕在木棍上的长长的稻草绳。二人分别站在一坵田两边的田塍(田埂)上,量出一竹竿的长度,用草绳两头的木棍插进田塍,让草绳笔直地穿过整坵田。然后他们沿着草绳插秧,到田中间会合。移开草绳从远处看,刚插下的秧苗就是一条绿色的直线。打格子的人反复操作,田里就有了一个个同样宽度的绿格子。  可是里陂上的村民认为,每蔸禾苗要吸收的养分是一样多的,他们习惯在靠近村子的好田里栽得密一些,远处山坑里的薄田要栽得稀一些,怎么能用一根竹竿来规定死呢?等干部一走,村里就重新制作了细竹竿,长度是四尺二寸,在附近的田里就用它,到了山坑里再放开一尺。 栽禾的人负责把绿格子填满。抓起一只秧打开,握在左手上,左手拇指从中轻轻捻出五、六根秧苗,右手取过了分出的那些秧苗,栽到田里,双手的配合很像发扑克牌时的动作。在格子里栽禾,每行栽六蔸,人逐步往后退。秧苗栽得太浅会漂起来,栽得太深会闷死。我们很快学会了栽禾,而且仗着年轻,栽得飞快,赢得村民们一片喝彩。 栽完一坵田,直起腰来,沾满了泥水的双脚站在田塍上,挺挺酸胀的腰身,转动僵直的脖子,顺便看一下四周。旁边一坵田里是我们昨天栽下的尚未返青的禾苗,少量泛黄的禾叶平躺在水面上,不如脚下刚栽的禾苗那么鲜嫩。再远一些是我们前几天栽的禾苗,它们已经返青了,直立在田里,一片青绿,禾叶正随风摆动着。 我沿着田塍,走到要栽禾的那坵田边,田里的水还有些混浊,说明这田刚耙好不久。抬眼望去,不远处有村民正在耖田和耙田,间或传来了使唤耕牛的吆喝声。远处没有栽禾的一大片田里都灌了水,不很规则的田塍把它们分隔成了一面面各不相同的镜子,在阳光的照耀下闪闪发亮。一阵和暖的春风吹过,带来了树林里鸟的叫声:“……鹁的鸪鸪……鹁的鸪鸪……”,村民说,这种鸟的名字就叫鹁鸪。鹁鸪?好像就是斑鸠吧,记得小学里有一首歌:“小斑鸠,叫咕咕,我家来了个好姑姑……” 远处有另外一组村民正在栽禾。我听不见他们的喧闹声,多数是因为他们栽禾的时候和我们一样,节奏太快,顾不上说话了。远远望去,他们个个戴着斗笠,多数人在弯腰栽禾,好像是趴在水面上。有人站起身来,接过小孩递送过来的秧,朝两边张望了一下,又弯下腰去,继续栽禾。 村民只要出工就可以“记工分”,生产队的集体劳动,往往会有“出工不出力”的情况。到了栽禾的时节,必须要抓紧农时,否则“人误地一时,地误人一年”,一年的收成比任何事情都重要。为此,里陂上村分成了两个“耕作组”,展开劳动竞赛,按照栽禾田亩的多少来记工分,看谁拿的工分多。到后来的几年,“耕作组”越分越多,只要两家以上就可以自由组合成一个组。按照这种趋势,一家一户分田单干是早晚要发生的事。 “面朝黄土背朝天”,我整天弯着腰摘秧和栽禾的时候,常常会想,为什么一定要先摘秧,再栽禾呢?有没有更加简单方便的办法来种水稻呢? 有一年,上级领导说可以搞“水播水育”的直播法实验,就是直接把少量的稻谷按照一定的间距播在田里,任其生长。说是这样既不用摘秧,也不用栽禾,还节省了种子。 里陂上村选了一坵好田来做直播实验。我们把发了芽的种谷直接点播在耙平以后的田里,没几天就长出了嫩绿的秧苗。因为有一点缺苗的现象,我们又补播了一点种谷。这种方法最大的问题是,在水稻秧苗生长的同时,各种杂草也在生长,除草十分困难。最终收割以后,我们用大秤一称稻谷,这坵田的亩产比较低。 按照村民的说法,摘秧的时候,秧苗的根部受了伤,栽到大田以后,禾苗为了恢复正常,就拼命吸收养分,所以长得特别快,产量会高一些。而直播法的秧苗根部没有受伤,长得慢,产量就低了。 我后来看到书上说,摘秧栽禾这种称作“秧播”的技术,大约是在唐朝的时候,随着大规模的移民,从黄河流域传到长江流域来的。“秧播”主要是为了去除杂草。秧苗长到七八寸高,拔出来移栽到没有杂草的大田里,几天以后就恢复正常生长了。它们和身旁才刚刚发芽的杂草来争抢阳光、水分和肥料,从一开始就有很大的优势。“秧播”的结果是产量提高了。 “秧播”还有一个很大的好处,就是可以减少水稻在大田里的生长期。比如一种早稻的生长期是一百十天,它在秧田里生活三十天,移栽到大田里以后,只要八十到九十天就成熟了。水稻最怕打霜和冰冻,如果早稻收割以后紧接着栽种“连作稻”,大田里全年的绝对无霜期必须得在一百九十天左右(其中包括了割早稻和栽连作花费的时间)。里陂上村每年从四月上旬到十月中旬绝对无霜,完全符合要求。要是没有“秧播”技术,村里的大田一年只能收割一次水稻。 每年春天栽禾的时节,我要做一件特别的事情。在春风和煦,艳阳高照的日子,我只穿一件蓝色的汗背心下田栽禾,让温暖的阳光触摸我的肌肤。穿了一个冬天的长衣长裤,我的肌肤已经返白。即使我每天栽禾只晒半天,身上还是会麻辣辣地疼几天。 经过一个春天的锻炼,到了盛夏,我的皮肤已经晒成了古铜色,再毒的日头也不怕了。有时候在田里工作,突然下起了阵雨,我那经过阳光晒烤的肌肤特别紧致,就像牛皮一样,雨滴落上去不会散开,而是紧缩成珠,飞快地滑落到田里。 我从田里回去吃饭,有时候把蓝色的背心脱了,别人会以为我穿了一件白色的背心,那是我身上没有被太阳晒黑的部分。 说来可笑,我这样做的目的,仅仅是为了只需穿一件汗背心,这样洗起来比较方便。我当时不知道,阳光中的紫外线会使人容易得皮肤癌。但事实上,我在农村的十年里面,里陂上村并没有人得皮肤癌。 几年以后,我在里陂上村基本学会了各种农活,唯独摘秧还是不行。摘秧的快手一个早工可以摘二百只秧,我最多只能摘一百只,而且秧的根部对不齐。照村民的说法,那杂乱的秧根就像是“黄蚁上树”,参差不齐,这样会给栽禾的人带来困难,还会降低秧苗的成活率。 记得曾在什么书上读到,好像是苏联早期的领导人列宁说过,要向资本主义的工业学习其合理的部分,用来提高生产效率,比如“泰罗制”,它把制造工艺和工序分解到最最简单,让工人重复进行最简单的劳动,尽量减少不必要的动作,就可以提高整体的工作效率。 我想,肯定是我摘秧的过程中有不必要的动作,才造成摘秧的效率低下。于是在一天出早工摘秧前,我跟队长说,今天我不要早工的工分,我要学摘秧。队长困惑地看了我一眼,没有说什么。我猜想,他心里一定觉得很奇怪。 那天早上我没有下田摘秧,而是蹲在摘秧最快的人身后的田塍上,仔细分解摘秧的动作: 右手的手心向后,食指和水面平行,伸入秧丛,食指贴住水下的泥,一下两下三下,手中一大把秧,就势往身边一拖,秧苗出水……左手洗秧的同时,右手去抽扎秧的稻草……。 这天晚上记工分的时候,记工员还是给我记了早工的工分,说是队长关照过了。 从此以后,我一个早工也能摘二百只秧。 早上摘的秧,应该可以满足整个上午栽禾使用。但是凡事总有例外,有时是早上摘秧的人手少了或者是偷懒了,有时是上午栽禾的人“发鸡爪疯”,突然兴奋起来加快速度了,总之是秧不够了,却还没有到收工吃午饭的时候。村谚说:“栽禾是霸占,割禾(割稻)是抢劫”,听着怪吓人的。其实意思是说,栽种和收割的季节性很强。栽禾时要用一切办法,尽快把所有的水田用绿色的秧苗占住,这就是“霸占”。同样,在割禾时也要用一切办法,尽快把成熟的稻谷抢回家里来,这就是“抢劫”。用文明的语言来说,就是“抢种抢收”或者是“抢收抢种”,反正脱不了一个“抢”字。 因此,我们平时可以偷一点懒,但是栽禾的时候不行。一旦发现秧快要不够了,队长或者组长会立刻点将,选几个摘秧的快手马上赶去秧田里摘秧,以最快的速度向栽禾的人提供“弹药”。每逢这种时候,我总是会被点名去摘秧,我可是村里有名的摘秧快手啊。 现如今的里陂上村,已经是在育秧盘里育秧,不用摘秧了,栽禾也被抛禾所取代,劳动强度大大减轻了。这几十年来,中国农村的变化之大,是有目共睹的。 三、蚂蟥 我很早就听说水田里会有蚂蟥,可是我们在上海读中学的时候到农村去劳动,只参加过割稻和割麦,田里是干的,没有水,所以没有和蚂蟥打过照面。 在里陂上村摘秧的第一天,我卷起裤腿,小心翼翼迈进水田,双脚踩进细腻的秧田泥土,清冷的感觉沁入心田,很刺激。 工作了一会儿,我觉得到小腿上好像有点异样,仔细一看,失声叫了起来:“哎呀,是……蚂蟥!”我急忙从泥里拔出腿,在蚂蟥的上下左右用力拍打。书上说,这样拍打引起的震动可以使蚂蟥受不了,它会停止吸血,自动脱落。书上还说,如果掐住蚂蟥硬拔硬拉,有可能拉断蚂蟥,使蚂蟥的头部和吸盘留在伤口里面,会引起伤口感染发炎。 一定是这只蚂蟥没读过书,不知道书上的道理,它不肯脱落。村民张寿仁见蚂蟥不肯下来,边走过来边笑着说:“一只王蛭。”他过来掐住我腿上的蚂蟥,一拉一甩,蚂蟥就飞到了下面一坵田里面。哦,这里把蚂蟥叫作王蛭(蛭的读音如“气”),好文雅的古字古音呢。我仔细地检查小腿上的伤口,伤口很小。我不知道蚂蟥的吸盘是否断在伤口里面,伤口还有一点渗血,书上说蚂蟥有抗凝血素的,这血什么时候能止住呢? 寿仁看我一脸忧愁,笑着说:“我来给你打一个箍。”他抽出一根绑秧的稻草,仔细地压在我腿上的小伤口上,再在腿肚上绕一圈,打一个结,箍住伤口,起到了绷带的作用。 虽然大家都在弯着腰摘秧,我还是看见有人瞟我一眼,嗤嗤地偷笑,还有人在低声议论刚才的事情。我有点为自己刚才的举止感到不好意思了,就马上弯腰低头,继续摘秧。 后来我知道,稻草、松针和多种树叶本身就有消炎止血的作用,比单用卫生院里那白色的绷带要好一些。我在里陂上村十年,从来没有发生过因为蚂蟥叮咬而引起伤口感染的事情。 从那以后,如果有人从水田里上来,腿上用金黄色的稻草打了三四道箍,我知道那人只不过是被蚂蟥叮了三四次而已。 村民说:“王蛭听水响”。只要人一下水田,蚂蟥听到水的响动,就会一扭一扭地游过来。是吗?蚂蟥没有耳朵,怎么能听见?应该是蚂蟥感受到了水波的震动才向震源方向游过来的吧。 还有一种办法对付蚂蟥,就是在腰上绑一个小竹罐,里面放些石灰。从腿上抓下蚂蟥,放入竹罐,蚂蟥几秒钟以后就一动不动了。 生产队集体劳动的好处是,很多人一起下水田,田里蚂蟥的总量不变,每个人被叮到的概率要小很多。人多了,大家还可以互相关照,有时蚂蟥刚叮上来,甚至还在水里游着向你靠近,就被其他人发现:“老夏,有王蛭。”我便立刻看看自己的双腿,再用眼睛扫描一下附近的水面,看看蚂蟥在哪里。 即便如此,蚂蟥也常常有得手的时候。一天早上摘秧,收早工回来吃饭的时候,薛志民穿着黑色凉鞋走在我前面。刚进大门还没到饭桌前,我发现志民右脚凉鞋的后跟处,正在往外滴血,便赶紧叫住了他。他脱下鞋一看,凉鞋后跟处有一滩血,他立刻冲到最近的水塘里去洗脚洗鞋了。 蚂蟥悄悄叮在你腿上,而你却没有发现,它就开始吸血。它的身体可以从一寸长一分宽开始,慢慢变胖,直到变成一个食指的模样。蚂蟥吸饱了血以后会自动脱离,这时候的伤口比较大,由于蚂蟥带有抗凝血素,伤口会继续出血,而你却感觉不到。薛志民就是遇到了这种情况。 听村民说,过去水田里的蚂蟥更多。这几年用了虫药(农药)和化肥以后,水稻的产量增加了,可是水田里的蚂蟥和小鱼少了很多,泥鳅挖不到了,连天上的老鹰也少了。 我知道,我们平时往稻田里喷洒农药和施撒碳酸氢铵肥料以后,常常会有成片的一寸多长的小鱼翻着肚子浮在水面上。天上的老鹰飞下来吃了有毒的小鱼,也会呜呼哀哉了吧。 夏:双抢大忙 几十年过去了,每逢想起当年里陂上村每年的双抢大忙,我的心里就会后怕。双抢的持续时间长,劳动强度大,会把人逼到体力的极限。 双抢包括抢收和抢种。抢收是尽快地收割早稻,抢种是在割完早稻的田里尽快地种上二季晚稻,也就是村民俗称的连作稻。 初夏时分,艳阳高照,淡蓝色的天空中,有几朵白云在缓慢踱步。里陂上村那大片绿中泛黄的稻田里,稻子在和煦暖风的拥抱下欢快地跳着摇摆舞。经过了扬花、吐穗和灌浆,稻穗已经沉甸甸地弯下来了。 开镰收割的日子一天天地近了。 开镰收割以前需要“估产”,抽样估计每亩田能收多少稻谷。我曾经在里陂上村口的稻田里,选了最长的一个稻穗,细细地数了一下,一共有一百七十多粒稻谷,说明这块田的亩产应该会有一千斤。可是离村子越远,亩产就越低。到了山坑里的冷水田,亩产往往只有一百多斤。 里陂上村里为即将到来的双抢修补和添置了相应的器具,仓库里的两个木制谷仓也已经清扫干净,只等着新谷入仓了。 一、抢收抢种 到了七月中旬,稻穗上八九成的稻谷已经发黄成熟了,可是稻穗的下部还有一点青绿色的稻谷,再有十来天才能成熟,要是现在就开镰收割,未免有些可惜了。但是双抢要持续将近两个月,如果不提早开镰,以后来不及收割时,田里的稻穗会由于过熟而自动掉落,反而损失更大。应该动手抢收了。 开镰的第一天,天色刚刚发亮,我们带着割稻用的各种用具,踏着浓重的露水,来到了田头。割稻的时候村里分成了很多小组,以家庭为单位,一般是两家在一起,共用一个脱粒用的禾桶。 割稻的人弯着腰,唰唰地用带着尖齿的禾镰飞快地割稻,把割下来的稻做成大小适于双手合握、便于脱粒的“禾坎”。 当割清了一小片稻田,便由两个人把禾桶拖下田,负责打稻。他们用竹编的折子把禾桶上方的三面围好了,以防止打稻的时候稻谷撒到禾桶外面去。打稻的人双手握紧禾坎下部,把稻穗部分用力朝着禾桶的樟木做的脱粒板上砸去。咚的一声响,谷粒“撒拉拉”地落到了禾桶里。要用力打四五下,才能把稻穗上已经成熟的谷粒打下来。打稻的两个人在对打的时候,你一下,我一下,响亮的“咚咚”声在晨曦里,在清湿的空气中四散开来。 很快,四处响起了打稻的声音,有节奏的“咚咚”声此起彼落,仿佛敲响了丰收的大鼓。 太阳慢慢地往上爬,露水不知不觉地干了,禾桶里的稻谷越来越多了 捡稻穗(禾穗)的孩子三三两两地来到了田里。他们只有四五岁,腰上系着装稻穗的竹篱子,有的孩子走路跌跌撞撞的,好像还没有睡醒。 正在割禾的人看见自己的孩子或者弟弟妹妹来捡稻穗了,有时会悄悄地落下一点稻穗,让他们捡回家里去喂鸡喂鸭。少数调皮的孩子会乘我们不注意,一把拉出还没有脱粒的禾坎上的稻穗,匆匆地塞进腰间的竹篱里。 割稻是抢收,速度越快越好,常常一不小心,禾镰就会割破手指。 手指割破了,看着血慢慢地流出来,滴在地上,大约要过十秒钟,才开始感到麻辣辣的疼痛。直到现在,我左手的每个手指上,当年那禾镰拉过后留下的疤痕,还是隐约可见。 国家推广的矮脚水稻虽然产量高,脱粒却很困难。只要“咚咚”地打稻两天,后脑壳会震得发痛,十个手指尖上的皮也磨掉了,开始出血,俗话说十指连心,非常痛。我们从来没有工作手套,得用橡皮膏缠住手指,才能继续工作。村民们会用旧衣服撕成布条,缠在手指上继续打稻。 1970 年代初,永丰县农机厂开始制造滚筒式的脚踏打谷机。打谷机很贵,要一百多元钱才能买一架,又很重,在稻田里拖动更吃力,可是大家很喜欢用。毕竟用打谷机脱粒比禾桶脱粒要轻松,至少手指不会磨出血来了。 到了大约上午九点钟,我们饿得发慌,是回去吃早饭的时候了。打稻的人用谷筛来筛去禾桶里的少量禾秆,然后把稻谷装进空箩里。与此同时,割稻的人开始把脱粒以后的稻草一把一把地扎好,在田里竖成一个个圆锥的形状。这样,稻草很快就可以晒干。到了冬天,稻草既可以作为耕牛的饲料,也可以垫在篾席下面,使得村民晚上睡觉可以暖和一些。 我们从稻田里把稻谷挑到生产队仓库后面的晒场上。晒场上铺放着几十张晒谷子用的大篾席(晒簟),每张大篾席有七尺来宽,十几尺长。 上午的太阳刚刚从松树林后面探出脸来,温暖的阳光斜斜地洒落在晒场上。负责晒谷的妇女们头上的发髻盘得光溜溜的,宽大的裤脚在微风中轻轻地摇摆着。她们手里拿着晒谷用的谷耙,站在大篾席上,脸上满是丰收的喜悦,眼睛发亮,笑吟吟地招呼着我们把稻谷挑过去。 仓库保管员用大钩秤来称稻谷。他一边记录,一边朗声说道:“老夏,一百二十八斤,去皮(箩重)八斤,记一百二十斤。”这是晚上给我记工分的依据。 我把箩里的湿谷倒在晒场铺着的大篾席(晒簟)上,挑着空箩回去洗脸吃早饭。晒谷的妇女在我身后飞快地把稻谷耙开耙匀了 。根据天气的好坏和气温的高低,每隔一段时间她们要“翻谷”,用谷耙把稻谷翻一遍。 到了下午,晒干了的稻谷进仓前,她们要“车谷”,用风车把已经晒干的稻谷吹去其中不饱满的癟谷,然后把新谷收入仓库,成为我们的口粮和交给国家的公粮。 抢收之后马上是抢种。割完早稻的田刚空出来一到两天,田里就开始放水、犁田,再用耕牛拉着木头做的滚子,把水田粗粗地碾平以后,当天就栽上第二季稻(连作稻)的秧苗。 为了增加粮食产量,各级领导都要求增加连作稻的面积。里陂上村是在公路边上,几乎每年都有公社的干部来村里“蹲点”工作。农忙的时候,他们经常吃住在村里,认真督促我们完成“抢收抢种”,特别是完成三百亩连作稻的抢种任务。 栽连作稻正是“七月流火”的时候。到了下午二三点钟,我们吃完午饭,开始下田栽禾。田里的水晒得滚烫,时常会有晒死的的小鱼星星点点地翻着白肚皮漂在水面上。我们在初春时节下田耖耙,脚会冻得发红,在盛夏的时候下田栽连作,脚却会烫得发红。加上白亮的日头一动不动地钉在天空,我们就像是在烤箱里,挥汗如雨。额头上的汗水往下淌,顺着眉毛流开去,使我第一次知道了眉毛的实际功用。可还是有少量的汗水流到眼睛里,腌得眼睛麻麻辣辣的很不舒服。 田里没有一丝风。有个村民说:“汗珠子都流到屁股沟了,我来喊一点风过来,凉快一下。”他清了清嗓子,开始喊起来:“喔呵!……喔呵!” 很多人直起弯了很久的腰,伸长了脖子,凝神屏气,盼望着能有凉风吹来。说来奇怪,村民喊过之后,经常会感到有一丝微微的热风拂过,虽然聊胜于无,但是“喊风”好像很少有失败的时候。 我也学着喊风:“喔嗨!”大家哄地笑起来了。村民张寿仁说:“老夏,你这是在田里栽禾,不是在山上打招呼。” 村民平日里在山上砍柴时,要是发现远处的山头上有人,经常会大声地喊着“喔嗨!”,隔着山头打招呼。 下午五点钟以后,嗡嗡的牛蝇出动了。最讨厌的是一种小个子的青牛蝇,只要我们一不注意,它们就叮在身上。青牛蝇的口器是用来叮牛皮的,特别粗壮,一下子扎到肉里,比在医院里打针要痛得多。不过青牛蝇比较迟钝,我们用手去拍打,肯定是一拍一个准。 晚上照例是记工分的时候。从双抢一开始,割稻、插秧、犁田等工作就不再是按劳动时间来记工分,而是改为按件计分。割三百斤稻谷,记十分;栽一亩连作稻,记十分;犁一亩连作田,记十分……等等。 二、公家的支援 在双抢的关键时刻,公社干部会调动鹿冈中学和小学的公办老师,有时还加上鹿冈商店等单位的职工,到里陂上村来支援双抢。如果犁田的进度太慢,他们还会调来公社的拖拉机,帮助我们犁田耙田。 每逢这种时候,里陂上村抢收抢种的场面非常壮观。两台“丰收-27”型拖拉机在轰隆隆地犁田,我们自己的劳动力全部参加割稻,来支援双抢的各路人马全部投入栽连作。一眼看去,真是热闹非凡,激动人心。 可是对于公社的好心支援,村里也有一些自己的想法。 一方面,里陂上村虽然是接受支援的受益方,可是也要付出相应的对接成本。我们要专门派人安排他们的劳动地块和劳动工具。另外,一下子来了几十个干部,村里要把他们派到各户人家去吃饭,给各家的妇女增加了额外的压力和负担。如果另起炉灶为干部们开伙,这不仅要占用村里好几个劳动力,还要增加村里的财务支出。 再者,来支援的人的劳动效率自然不会很高。他们常常是拖拖沓沓地来,慢吞吞地下田以后,一边轻松地栽禾,一边轻松地聊天。他们有人戴着手表,时间一到就轻松走人。 还有,看着拖拉机带着四铧犁,在里陂上村的大田里哗哗地犁田,真是很爽。可是过后一结帐,犁一亩田要收一元五角,比自己用牛耕田要贵一些,村民心里就有一点点不爽。 同时,我们还必须接受一些闲言碎语,别的村子老是说我们里陂上村拿共产党的好处实在是太多了。 总之,有人来支援当然是大好事。只是加上了我们的付出以后,从经济上来说,性能价格比不是很高。 另一方面,来支援我们的人,也自有他们的怨言。 有一次,听到准备去替班的拖拉机驾驶员在抱怨:“热死了!”,我就发问:“你们平时开拖拉机跑运输,难道不热?” “拖拉机在马路上跑得快多了,有风,没有这么热。” “可是你们犁一亩田要收我们一元五角,可以赚不少钱啊。”我说。 “哪里的话。我们一天可以犁田四十亩,收你们六十元钱,可是要用加倍的柴油。而我们到县城跑运输,来回只要半天,身上还干干净净,不会沾到一点泥水。我们运一车货到永丰,收五十元,还省油。如果来回都有货拉,就是一百元。” “是公社领导要你们来的吧?”我问。 “确的是。领导不逼,谁会来?回去以后,我们光是把拖拉机洗干净,把耕田的轮子换成运输轮,就够我们忙好几天了。”(鹿冈人总是把“的确”说成“确的”。) 后来我参加了鹿冈公社举办的农机学习班,上海来的陈老师说,1958年全国“大跃进”的时候,上海的工程师参照了捷克斯洛伐克共和国的图纸,设计了一款中型“丰收-27”型拖拉机,还设计了全部的工艺和装备,准备在上海生产。 可是国家说江西的工业很不发达,又是革命老区,所以决定在江西开建一个拖拉机厂,专门生产这款上海设计的拖拉机。 我问老师:“上海不是自行设计生产了‘丰收-35’型拖拉机了吗?有35匹马力呢。” 老师说:“马力是大一些,但是整体性能不如丰收-27,那到底是成熟的拖拉机,在国外的农田里使用过很多年了。” 三、突击犁田 栽连作的期间,常常会因为犁田的速度太慢而影响整个抢种连作稻的进度。 负责犁田的大多是四十五岁以上的男性村民,他们的年纪大了,已经不适合做割稻和栽禾这样的强体力劳动。但是,犁田的那七八个人始终是每天只犁一亩多田。他们是长辈,是家长,村里人不好意思说他们。 好像是在我当大队支部委员的1977年,犁田也是遇到了这种情况。在公社干部的不断催促下,我心里一着急,再加上有点年轻气盛,便决定我自己参加犁田,我要做个样子给这些人看看。 第二天一早,五点钟刚过,我找到村民张茂仁,对他说:“把你的‘打脚牛’给我,我今天来耖田,你去割禾。”茂仁平时说话有些结巴,他不情愿地把耕牛和犁具给了我,关照我说:“小心啊,它、它会打脚。” 这头“打脚牛”是村里体型最大的深褐色的黄牛牯,犁田的速度最快。但是它脾气暴躁,会用脚踢人。村里的各户人家都要关照自己的孩子,千万不要靠近这头会踢人的牛,以免被它踢伤。 “打脚牛”在水田里劳作的时候,也会时不时地朝后蹬踢一下,弄得使役它的人一身泥水,狼狈不堪。所以,除了养这头牛的张茂仁自己不得不用它来耖耙田,村里没有任何人愿意用这头脾气古怪的快牛。 我小心地牵着“打脚牛”,来到一坵1.55亩的水田里,我希望用半天来犁完它。 我把牛轭套上了牛脖子,左手刚刚摸到犁的扶手,还没有发出命令,牛就一甩脖子,开始向前疾走。我用牛绳使劲往后勒住,大骂了一声,牛的脚步才稍微慢了一点点。我趁着这机会,赶紧扶稳了犁。 “打脚牛”心里不高兴,开始频繁地“打脚”,溅得我满身是泥水。我很庆幸自己戴着近视眼镜,泥水不会溅到我的眼睛里。眼镜片模糊了,我用右手背一抹,一刻不停地犁田。说真的,我从来没有使过这么快的牛。 等到我犁完这坵田,正赶上其他犁田的村民回去吃早饭。我这才发现,自己三个多小时的一次早工居然犁田1.55亩,心里喜滋滋地透着几分得意。 我正准备回去吃饭,就听见有人叫我。我仔细一看,是一个公社干部,他正低着头,在我刚耖完的田里用脚使劲踩。我马上明白了,他是在检查我有没有漏耕。 他很快抬起头来,远远地看着我,笑着点了点头,还朝我晃了一下大拇指。 到这天晚上七点钟,我收工的时候,共犁了三坵田,合计5.62亩,因此记了56.2个工分。也就是说,我一天工作了十几个小时,赚了五块多钱。 第二天,村民周恩绍牵着他的小牛牯,犁田4亩;张四喜用他的小牛婆,也犁了3.5亩田。村里抢种连作稻的进度明显加快了。 每年双抢结束的时候,村里所有的耕牛不光是消瘦了,每头牛的背上都有一块地方,因为承受了太多的鞭策,已经溃烂了,日后会结成一块灰色的疤痕。 我用一头黄牛牯,一天犁田5.62亩的这个记录,应该绝少有人能破的。如今说给其他会犁田的人听,绝大多数人都是摇摇头,表示不相信。我自己也有点怀疑,当年我真有这么牛吗? 自从里陂上村有了手扶拖拉机,它在双抢大忙时,常常由知青冯金生带着一个村民负责操作。手扶拖拉机在大田里日夜不停地轰鸣,一昼夜可以犁田或者耙田三十亩左右,为双抢的顺利进行立下了很大的功劳。 四、打夜工 双抢期间,我们经常要打夜工。打夜工有两种,一种是晚上十点来钟,我们来到连作稻的秧田里,开始摸黑摘秧,直到午夜过后才上床休息。可是我记忆更深刻的是另一种打夜工,那是在凌晨二三点钟起床,我们趁着月光去田里割稻。 白天割稻栽禾劳累了一整天,好不容易才赚到了一点睡觉的时间,我很快就进入了梦乡。鸟叫声越来越响,我突然惊醒过来,这是队长在吹哨子,要去割稻了。 我迷迷糊糊地起来,懒得点灯,在厅里摸到了准备好的箩筐和扁担,晃晃悠悠地挑着一对空箩出了门。不知道为什么,我这时居然会想起来,小学的课文《半夜鸡叫》里面,好像有这样的句子:“……刘打头的晃晃悠悠地走在前面……”那是一个地主在半夜里装鸡叫,迫使长工提早出工的故事。 一阵清凉的夜风袭来,我清醒了一些。虽然有一弯新月斜斜地照着,田塍还是比白天难走多了,远不如走在割清了的稻田里更为方便。到了田头,我努力睁大眼睛,没有人。回身望去,不远处有几个挑着空箩的人影正在晃悠过来。 “是老夏吧?你没有老婆可以抱,来得这么早。”听声音,这是村民张寿仁,他和我在同一组。寿仁接着说:“唉,现在是传人种的时候,还要来割禾,真是的。” 我们在朦胧的夜色中割稻的速度,最多只有白天的一半。我弯腰割稻,得注意不要割到手。 脚踏打谷机在我的身后,一下一下地呜呜作响。踩着打谷机的党员张贤通纳闷地说:“怎么踩不动呢?打谷机也睡着了吗?”和他一起踩打谷机的寿仁不由得哈哈大笑起来。贤通睁大眼睛,低头仔细一看,气愤地把一坎稻草砸到寿仁脸上,骂了一句:“你这个偷奸买懒的家伙!” 原来,寿仁虽然也在打谷,他一耸一耸地做着踩打谷机的动作,脚却并没有踩在踏板上,而是空踏在地上。 不知过了多久,贤通说:“歇一下吧。”我们便到田头坐下休息,寿仁则笑嘻嘻地忙着给大家发香烟、点火。他来到我面前,热情地叫一声“老庚”,把烟递过来,点燃了。同一年出生的人是“同庚”,可以互称“老庚”。寿仁是我在里陂上村唯一的老庚。 我深深地吸了一口烟,不由得想起,我俩曾经在白天一起到水库里游水。村民游水的习惯多是赤身裸体,我亦照样办理。游水上岸以后,并不直接穿上衣服,而是一边走,一边让太阳晒干身体。山路边伸出的细柴枝,直接划在刚从水里泡过的皮肉上,觉得特别疼,令人分外感念穿衣服的美好。身体晒干以后,我们在山路上,穿起了一直提在手里的衣裤。那时距离里陂上村已经不远了。 北京人把从小一起长大的朋友称作“发小”,上海人把一起穿过开裆裤的“发小”叫作“赤屁股朋友”,意即一起光过屁股的朋友。我和寿仁可谓名副其实了。 现在是夜晚,月亮已经落下去了。新月起得早,落得也早。黎明前的黑暗中,天空是极深的蓝色,空气很凉爽。环顾四周,我们的烟头一明一暗地闪烁着红光。突然,树上有一只鸟叫了起来。紧接着,许多鸟儿吵个不停,声音越来越响。嘈杂的鸟叫声中,揉进了远处村里传来的微弱的鸡鸣。哈,村民养的家鸡虽然不会飞了,却还保留着一些鸟的本能,会在天亮以前啼鸣。 过了一会儿,鸟叫声慢慢地轻了。我知道,天快要亮了。 果然,天空的颜色渐渐淡了,周围慢慢亮了起来,一切都变得那么清晰,那么新鲜。鲜红的太阳悄悄地从屋背岭后面探出头来。远处黄灿灿的稻田里,一层轻柔的薄雾在慢慢地晃动。从村里偶尔传来了一两声狗吠和零星的鸡啼。有几户人家的屋顶上,已经升起了袅袅的炊烟。 这是山村夏天的清晨,新的一天开始了。 我低头注视着手中的禾镰,心里想,新的一天好像早就开始了,我马上要挑着满满的一担稻谷回去了。(未完待续)  作者简介:夏建丰,男,1950年出生于上海。1964年华东师大附中读书。1969年赴江西永丰县鹿冈乡里陂上村插队落户。曾任里陂上生产队长、鹿冈公社先锋大队党支部委员、永丰中学英语教师。1979年在上海铁路局南翔自动化段工作。1988年在上海实用科技公司任党支部书记兼研究开发部经理。1994年和马立平一起在美国创办斯坦福中文学校,任理事长,研发中文教材。1998年参加国务院侨办在上海举办的华文教育国际会议。2000年参加由国务院侨务办公室举办的“寻根之旅”夏令营。2005年以海外中文学校代表的身份参加中央统战部的论坛。2009年参加国务院侨办在成都举办的第一届世界华文教育大会。2015年著作《知青私人词典——插队十年:里陂上村杂忆》由华东师大出版社出版发行。 ( 研究会公众号编辑:周培兴) (晓歌编辑) (责任编辑:晓歌) |