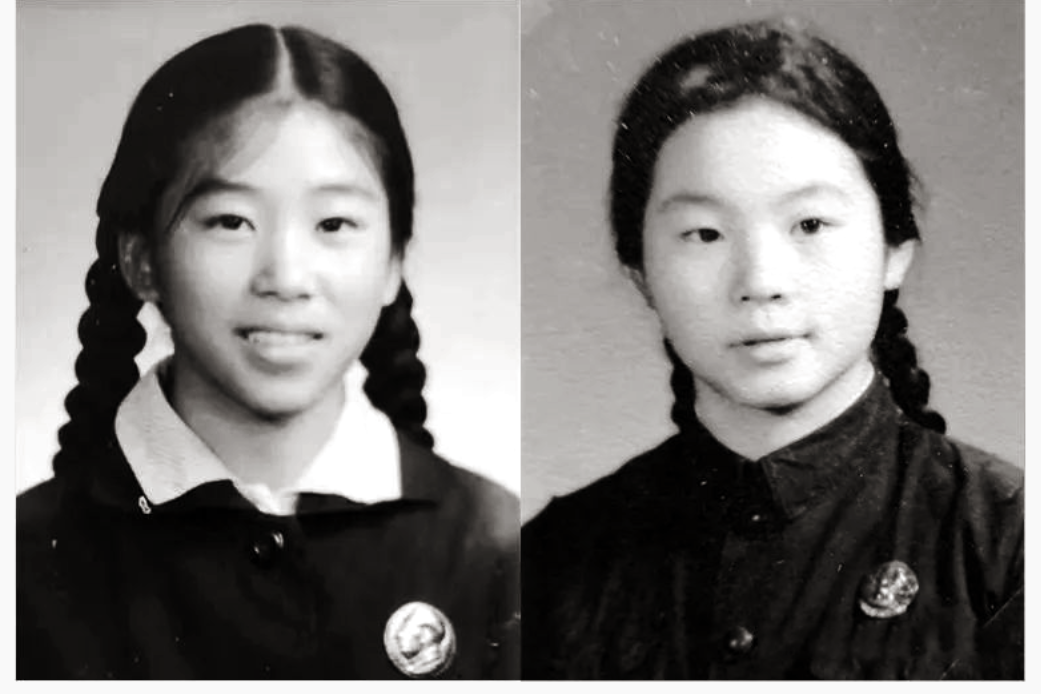

1968年12月31日那天,是我离开九中①,离开父母亲人,打起背包只身下乡插队的日子。 虽然只比第一批迟走三天,但原来说好下乡后在一“家”的同学都在第一批走了,所以出发的那一天竟找不到一个熟悉的人! 记得我背着背包,告别最疼爱我的曾祖母老太太,由我的父母和妹妹帮我拎着装着新买的两个搪瓷脸盆和热水瓶的网袋等一起送我到学校乘车。 父母不放心我没人陪伴,找到学校领队跟车去的一位穿着旧军装像军干子弟的高个子男生,托付他一路上照顾照顾15岁的我。那位男生看起来还有点害羞,但他真的很负责任。 抵达高淳顾陇后,陪着我到公社查找第一批下去的我的同学分在哪个大队,当公社王主任说找不到名单后,他又与他们说好了可以先分下去住下来,等我以后找到同学后再调动,直到我被落实好插队的地点后才和我说再见。我甚至都不知道他叫什么名字,是初三的还是高中的,只记得他瘦瘦高高、皮肤白白有点羞怯的样子。 那一天清早,天空飘着小雪,部队大卡车车队鱼贯排开在校门口的长江路上等着我们。当车队发动要离开南京时,我发现妈妈不见了,很久以后才知道妈妈当时心里实在难过,又怕我看到眼泪,所以悄悄躲到远处的一棵大树后面哭起来。 我们乘坐的每辆卡车里两边都坐满了人,行李堆在中间,车厢后面的帆布被我们好奇地经常打开看看,只见那雪花越来越密集,最终演变成鹅毛大雪铺天盖地而来,前前后后的军用卡车在窄窄的公路上艰难行进,天地之间一片白色好不壮观,这在城市里很难看到。 车队直到下午天快要黑下来才抵达高淳县顾陇公社。当那位领队的男生落实了我被分配到新庄大队并把我交给接我们的新庄大队村民那里时,我认识了也被分在新庄大队的初一(5)班女生史华和另外两位女生及两位男生。 史华是部队干部子女,剪一头短发,穿一身旧军装,当年个子比我高,看起来也比我结实,长得很亲和,笑眉笑眼的,虽然在校时我与她从未交往过,但当时立刻像见到亲人般一见如故!从那天起,我和史华相逢相识结伴而行,共同迎接和度过了插队生活最初的日子。 新庄大队离顾陇公社有十五里山路,雪后傍黑的田间小路泥泞难行。农民帮我们挑着行李走在前面,我们几个学生娃相互搀扶着连滚带爬跟在后面,也不知道摔了多少跤,终于在晚上八点钟左右到了新庄大队,看到了迎接我们的那一桌热腾腾的饭菜。 下乡插队后的那第一顿晚饭,没有荤菜,最好吃的是一碗油煎豆腐烧腌菜,另加青菜、萝卜什么的。我们几个同学坐下来吃饭,但见闪闪烁烁煤油灯光照映下的不大的房间里,挤满了来看我们的村上的男女老少大姑娘小媳妇们,我们吃一口,他们笑一片,我们挟点菜,他们又笑成一片,搞得我很窘迫。 我平时在家吃饭就慢,看到史华和其他几位同学吃得快,我也赶紧加快速度,谁知食道竟一下子堵卡住了,每咽一口都胸口疼得不行,记得小屋里乱了一阵儿,有人急急为我端来一碗开水让我慢慢喝下去。 这就是我15岁时只身下乡插队那难忘的第一天。 2、第二天是元旦 我在沉睡中被远远近近的公鸡“喔喔”啼鸣声唤醒,迷迷糊糊中睁眼看到的不是夜间有路灯光渗进的南京家里,而是伸手不见五指,一片漆黑,这才想起昨天第一天下乡的事,想起我现在已经是睡在插队农村乡下的草屋里了。 好像是农民帮我们做的早饭。饭后我和史华等女生好奇地走出茅草屋,见昨天的漫天大雪早已停了,白雪覆盖下的小山村显得安宁而静谧。我们在村民指引下找到一处池塘,一边刷洗昨天雪地里踩脏了的面目全非的球鞋,一边欣赏山清水秀的农村雪后美景。 交谈中,得知史华和我一样也要寻找她的同班同学,于是我俩决定结伴同行立刻出发,去找各自的同学,另两位女生周兴华(昨晚翻当年日记本才发现她的姓名)和南师附中的陶友红也凑热闹与我们同行。 初次来到人生地不熟的农村乡下,我们既不知道顾陇公社有多大,也不知道同学们插队在哪个大队,东、西、南、北、中面面有路,但我们却不知道该往哪个方向走哪条路,也不知道从那一刻起等待着我们的是什么,只是背起各自的军黄色书包,高高兴兴告别话虽不多但很慈祥的生产队长后,开始了没有方向的探寻之途。 乡间的路真难走,大雪后的小路上了冻,积雪和冰冻让我们我们举步维艰。但我和史华都记得公社王主任说过的只要我们找到同学就可以让我们调过去的承诺,坚信一定能找到自己的同学,所以精神抖擞干劲十足,一前一后朝任意的某个方向努力行进着。 我们每到一个村子就打听南京九中同学们的消息,然后调整方向再奔向下一个目标。好在所到每个村落都能打听到附近知青的信息,偶尔还能遇到比我们早几天插队的南京别的学校的知青,从他们那里,我们不断得到九中学生被分往哪些大队的模糊信息。 虽然一路上因高淳话听不懂而与村民很难沟通,但至今难忘那些路遇的素昧平生的高淳山乡农家人,他们热情的留我们坐下吃口热饭热菜、喝口热汤热茶。 这中间我们一定多走了很多弯路,我们从新庄大队出发,经过胜利大队、马护桥大队、下新村大队等所属的许多村落,最后在下新桥大队遇到了咱们南京九中的小秋(?)、包景玲、张忠霞!再然后我们在新桥大队找到了史华要找的同学刘建华、高娜娟、钟宁和姚敏!大家开心地抱在一起笑着闹着开心着。后来知道,我们这一天的雪中行程有三、四十里路! 天已经完全黑下来了,当晚只能先住下。记得她们队长不知在哪里抱了几块门板架起来和知青的床连在一起,我和史华与比较瘦小的姚敏三个人挤在一个被窝里,凑合着睡了一夜。史华不断安慰我,明天我陪你继续找,一定会找到你的同学的。” 必须要补上一句的是,这一天是我插队下乡的第二天,是1969年的新年第一天,元旦! 说明一下:大家不要以为我的记性特别好,这上面所说到的人名和地名,都是昨晚在我当年的日记本上翻查找到的。最后想问问顾陇的朋友们,去年我们顾陇知青去慢城时,我感觉那个方位应该和我当年最初插队的地方很相像,有谁知道,我插队的第一站——新庄大队,是不是就是现在的高淳慢城?谢谢! 3、往返乡间雪路几十里 下乡后的第三天一早,史华“家”②的同学们告诉我新桥某队有我6班的几个同学,史华立刻陪我前往,结果发现是我班另一拨四位同学魏、丁(兔妈龙女)、黄、马,还意外的看到了高三4班的毛宁学姐,她们高兴的告诉我,我班于同学被分在官庄大队和贺同学等高中生“一家”,并全体出来给我们带路,告诉我们去管庄朝哪个方向走。不记得她们是否与我们同去官庄的,不过史华一直与我同行着。 到了传说中的官庄村,我一边大声喊着“于XX !”,一边一把推开仓库门,没想到仓库大门后面一下子出现了三张我日思夜想的惊诧的面孔黎、谈、陆! 惊喜来得太突然,不仅她们没有准备,就连一直在寻找她们的我也似乎愣了片刻,随后笑啊、哭啊、叫啊兴奋地抱在一起。然后,我们大家不约而同地都认为,既然找到了同学,就应该立刻调到一起来了。 于是立刻,我们全体直奔十几里路外的顾陇公社找承诺过的王主任。可谁也没想到,公社里等待我们的,竟是在“严、实、稳”校风下的老九中学校里从未遇见过的“踢皮球”! 具体的细节我已经记不清了,大概情况是,到了公社,那位王主任说计划已经分下去了不能随便调动,这一下把我给生生急哭了,我和史华就是冲着他的承诺在初下乡的两天里跑了五、六十里泥泞的烂路,怎么嘴巴一张说不行就不行呢!我俩的同学们立刻群情激奋义愤填膺的,一群小女生们围住他硬要他说话算话不能出尔反尔,最后,那位王主任脱不了身,只好说“只要你们官庄和新桥肯接收你们就行”。 我们信以为真,立刻打道回村,史华回了新桥大队,我则与同学回到官庄村,请求生产队同意。从我的日记上看到,官庄九队当晚就召开了村委会认真讨论,一致同意接收我,我对贫下中农们的热心和关心满怀感激! 下乡后的第四天,得知史华的新桥某队也同意接收她了,于是我俩相约再去顾陇公社。到了顾陇公社,王主任居然说,有生产队接收还是不行,得要已经插队的那个生产队同意放我们走才行! 行!咱也不与他争了,争了也没用,于是我和史华立刻又从顾陇公社赶往十五里路外的新庄大队。没想到当时的生产队都希望所接受的是女知青,新庄大队担心我们走后下次再分配来的是男生,所以坚持“只要公社同意办,我们一定放人”,就是不松口。 下乡后的第五天,我俩再次从新庄跑到公社,想把新庄大队的意见告诉王主任,请王主任“同意办”。结果主任不在,我们只好再回新庄先住下来,第二天再去。隔天去时,说主任外出了,只好回来。再去,又没遇到王主任,只好再回新庄。 就这样转眼到了第九天!要知道,官庄(官庄与新桥约距一、两里路)—顾陇—新庄三个点的地理位置,正好似一个大三角形,每条边长都有十五里路左右!那时候没有大路,也没有车子可乘,只有靠两条腿步行! 我们下乡后的第九天是1月8日,我和史华坚持不懈地已经自己都不知道是第几次从新庄出发跑到顾陇公社了。这次我们起得很早,赶到公社时王主任正在开会,叫一位时秘书接待我们,这位时秘书打着官腔训斥我们,我和史华立刻与他争论起来,好像吵得很凶声音很大,惊动了开会的人,王主任出来了,我们以为他会狠狠训斥我们,没想到他竟和颜悦色告诉我们“公社同意你们调动了”。看来是我和史华的决心终于打动了“铁石心肠”的他! 现在想想,当年南京城里两个不懂世事的小姑娘背井离乡来到顾陇乡下,每天在泥泞的雪地小路上艰难跋涉往返折腾几十里山路,只为寻求兑现“承诺”和与自己的同学们在“一家”的我和史华,有点傻,有点可怜,但也执着的有点可爱。 那一年的我15岁,史华也才16岁! 4、有惊无险亦遇险 在我和史华为与同学调到“一家”的事情,而每日辛苦奔波的日子里,我们还经历了几次惊险。 第一次,发生在下乡后的第七天深夜。那天白天去顾陇公社没见到王主任,只好返回新庄。往返三十多里山路很疲劳,但晚饭后我俩还坚持到村上“访贫问苦”。那晚没有月亮,天黑后几乎伸手不见五指,我俩打着手电筒在村里跑了好几家都没人开门,好不容易有个老婆婆开了门,才知道全村人都去几里路外什么地方看大戏了。 我们临时住的草屋在村子的最边上,女知青住在靠灶屋旁的隔开的左边屋子,中间是堂屋,右边那间原来是给男知青住的,由于我们对男、女生住在同一个屋檐下提了意见,生产队第二天就让男生搬出去了,四个女生中的另外两个不在,草屋里空荡荡的就剩我和史华两人了。我俩把带来的棉被一垫一盖,挤在一起睡下了。 不记得过了多久,也不记得我是否睡着了被惊醒的,我被史华推了一下说:“你听!有声音!”我一下清醒过来,真的听见我们草屋的大门有“格达、格达”刻意轻轻的、但明显是在撬门的声音,在宁静的乡村深夜特别清晰。 我的心脏顿时猛烈地“嘭、嘭、嘭”收缩撞击起来,我吓得抓紧史华轻轻说“史华你怕吗?我的心要跳出来了,你能听见我心跳的声音吗?”没想到史华勇敢 鼓励我说“别怕”,然后听见她大叫一声“是谁?”撬门声立即停止,但仅一小会儿,撬门声又响起来了,我抖抖霍霍地问“如果他进来了怎么办?” 史华没有回答我,但也没动弹。我心里清楚她可能也害怕了。我更加害怕,我俩紧张的躺在那里一动不动,甚至忘记该爬起身来做点准备,撬门声时断时续地进行着。只听见史华悄悄地说,“把手电筒拿好,他进来了我们就一起照着他,跟他拼”。 时间好像凝固了,我只听见撬门声和我的心脏打鼓的声音,这时想起原来住在右边屋子里的男同学,心想要是他们在就好了。现在怎么办呢?后来好像史华起身了,我正准备起来,突然听见远处传来了热闹而喧哗的人声,且越来越近,噢,看大戏的人们在回村的路上了!几乎同时,那撬门的声音立刻停止了。 第二天早上我们向生产队长报告,队长却说,我们这里从来没有过这样的事情。我傻乎乎地把这件事情原原本本写信告诉家里了。后来回南京时,听妹妹说,妈妈看一遍信就流一次眼泪,看了好几次,每次都泪流不停。我那时真傻,还不懂得要报喜不报忧! 第二次,是我们有一天在雪地里奔波时,路过一个长长的像水库的堤埂,迎面见到一个围着方巾的农村女子站在寒冷的大堤边一动不动的,冬日的旷野少有人迹出没,我俩走过去后相互看了一眼,都担心那女子会寻短见。于是史华立即找到一块隐蔽的地形做掩体,我们顾不得雪地潮湿,都趴在雪地里偷偷观察动静。 我告诉史华我会游泳,史华则目不转睛盯着那女子,万一那女子真要跳水,我们立刻可以冲过去救上她的。 等了半天,好像来了个老头儿,然后两人一起离开了。咱俩可真是咸吃萝卜淡操心啊! 第三次,可没那么幸运了,真惨! 公社同意我们调动后,我们高高兴兴地去新庄搬行李,史华班上的四位女生和我们班的黎同学六人一起,在路过一家农户的路边时,那家的一条大黑狗突然不声不响地蹿上来,当时我走在最后一个,大黑狗对着我的脚后跟就是狠狠的一口!咬完后才“汪汪”地狂叫起来,那家男主人喝住了狗,然后大家都围住我。我卷起右脚裤腿,发现右脚跟的筋腱处被咬了两个深深的狗牙印,皮破了,流着血,连秋裤也被咬穿了。 这也是我后来对所有的狗狗都敬而远之的重要原因。 那时候没听说过什么打狂犬针之类的,反正大家指责那狗主人,人家认错了,还不就算了。 在那下乡插队最初的艰难日子里,尽管困难重重,尽管路途遥遥,尽管不可知的事情不断发生,但我有史华为伴,史华有我相陪,我们每天都充满希望。 在我们走过的那田野边,那河畔旁,那雪地里,那山坡上,到处飘洒着我俩欢快的歌声,记得唱得最多的是我俩的二重唱,那歌词儿好像是:“万里长江波涛滚,江中升起红日一轮,毛主席挥手破巨浪,后面跟着七亿人、七亿人。”现在回想一下,可真是少年不知愁滋味啊! 屈指算来,我与九中同级不同班的史华同学,因1968年12月31日下乡插队而相逢相识,不谙世事的我们结伴而行,在雪地中“奋斗”二十多天,到后来分手一别至今,已经有55个年头了!虽然我俩没有在一起到部队当兵、打仗,但那段初次下乡插队的共同经历和相互鼓励,坚持、坚持、再坚持的并肩“作战”的经历,早已使我们不是姐妹胜似姐妹,不是战友如同战友了。后来我生病住在公社医院,史华知道后特意来看望我,我回南京养病再回顾陇后,就没了联系。 亲爱的同学史华,你在哪里?我好想念你啊!  2024年1月初,本文作者徐家蕙看到三家村公众平台的一篇文章(张化《试论文革中知青上山下乡运动》),其中有史华提供的一张图片。通过九中校友邓伍文、罗建夫妇的联系,找到了史华同学。终于,如愿以偿,续上了半个多世纪前的友谊。 插队的生活艰辛,青春的记忆难忘。 (责任编辑:晓歌) |