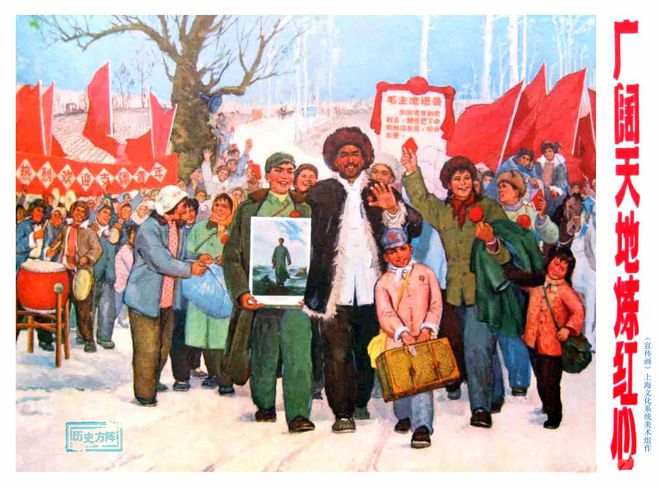

1965年凭着自己的努力考入了全山西省重点高中——太原市六中(即如今的进山中学),就在那股兴奋劲犹存,高一也还没读完时,史无前例的文化大革命开始了,我上大学的梦也就从此结束了。 1969年秋季开学,参加高考无望的我转回了母校太钢中学,恰好赶上了太原市第一批知识青年上山下乡的大动员,不久后,我与太钢中学另外33名知青就落户在阳曲县大盂公社南高庄大队了。 1970年2月,经贫下中农推荐,我进入南高庄村学校,成为了一名农村民办教师。1971年5月被太原市教育局召回,做了一名公立学校教师,分配到解放一校任教,期间曾荣获太原市优秀团员,太原市优秀教师称号。1973年结婚之后调回了丈夫所在的迎新街新华化工厂小学,变成了一名厂矿学校教师,期间曾获得北城区数学教学标兵,北城区语文教学标兵,山西省国防工办优秀辅导员。1994年进入了山西通宝学校,又成为了一名民办私立学校教师,期间曾荣获太原市优秀班主任称号,被学校聘请为青年教师导师,学校专家组成员。直到2021年夏季,满73周岁时才离开了自己一生钟爱的教育事业。 教学52年,不管在农村民办、国家公办、厂矿学校还是民办私立学校,我都踏踏实实地做人,兢兢业业地工作,为祖国培养出了一批又一批的建设者。实现了自己“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”的誓言。 2021年7月,突然从站了52年的教学讲台退下来,居然还有许多不舍。虽然73周岁的我早该颐享天年了,依然没有做好回家过清闲日子的心理准备。我努力调整着自己的情绪,连日的辗转反侧,自己仿佛又回到了1969年那个遥远的年代。 1969年,是我本应在大学深造的日子,却因为一场史无前例的文化大革命,把我上大学的梦变成了泡影。无奈,带着无尽的遗憾,那年9月,只好离开了那所我拼尽了全力才考上的重点中学——太原市六中,又回到了自己的母校——太钢中学,被分到了高12班。看着昔日几位初中同学异样的目光,总感觉他们在嘲笑我的命运也不过如此,竟怀疑起自己转回来的选择,越是这样,越感觉和他们格格不入,总想着如何才能逃离那种让自己不舒服的环境…… 也是那年9月,母亲成为了太钢中学一名工宣队员。她弄到了一张到湖滨会堂听上山下乡知识青年董加耕、邢燕子讲座的入场券。在一个下着大雨的周末,我穿着雨衣,独自骑着自行车前往湖滨会堂。见到了我心目中的偶像,并聆听了他俩在农村接受贫下中农再教育,在广阔天地大有作为的感人事迹。当时就暗下决心,也要像他们那样,做有为的知识青年。 10月里一个秋高气爽的日子,阳曲县大盂公社南高庄大队民兵连的张连长来太钢中学给老三届的学生做报告。会场就设在学校的操场,一个身穿黑色夹袄,腰里扎着布腰带的大约30多岁的年轻人,精神抖擞地站在主席台上,操着晋北口音,讲述着他家乡——阳曲县大盂公社南高庄的宏伟蓝图。我记得自己当时特别激动,会后还特意拦住张连长,订正了他们村子的地址,心里竟不由得憧憬起了南高庄的美好未来…… 回到家后,我迫不及待地把自己的想法告诉了刚刚获得平反,并担任太钢汽运公司总书记的爸爸。他激动地说:“毛主席最近又发布了一条最高指示,号召革命干部要带头把自己的子女送到农村去接受贫下中农的再教育。我们应该带好这个头。”母亲也走过来说:“钢中工宣队也传达了这一条最高指示,我看知识青年到农村接受贫下中农再教育,是知青的一条出路。”父亲接着说:“你干脆去南高庄考察一下吧,如果那地方好,你就去那地方插队,如果看不上那个地方就回咱们老家陵川去当回乡知青。” 我把自己的决定告诉了高12班我曾经的几名闺蜜,想叫她们陪我一块去南高庄实地考察一下。她们不约而同地惊叫起来:“王明秀,你不是疯了吧?农村再好能有城市好?大家都躲得远远的,你却还要主动找上门去?” 没办法,因为我主意已定,心想,你们不去,我就自己一个人去!父母也说,就你一个人去吧,那地方离咱家不远,你到太原北站买张火车票,到阳曲县高村站下车就不远了。 经过几天的深思熟虑,我选择了一个晴朗的上午,一个人悄悄地出发了。大约一个小时吧,火车到了高村站。我下了车,问到了通往南高庄的小路,只有8里地。一路上映入眼帘的是成熟的高粱涨红了脸,黄澄澄的谷穗压弯了腰。田间地头都是繁忙的收割景象。一路上在老农们的指点下,我终于来到了南高庄村。它坐落在太原通往忻州的公路旁,村子南低北高,除了村名不符外,其他方面似曾相识。一条还算平坦的土路从村子中间穿过,已有不少人正坐在路边端着大碗吃饭呢。闻讯而来的张连长热情地招待了我,午饭后又带我到村子里转了一大圈,并把他的宏伟蓝图具体化了。还告诉我村名的来历,原来是因为村子南面低,曾被大水淹过,为了避免以后再被水淹,所以才改名为南高庄,说来也怪,自从那之后村子就再没有被大水淹过。(其实是70年暑假我参加的一次在村子下方挖排水渠的劳动,才真真切切解开了村子不再被水淹的原因。)在张连长陪我参观的路上,老乡们都热情地和我打着招呼,让我感觉到这里民风朴实,有了一种回家的感觉。 下午5点,我急匆匆地又赶到高村,坐上火车回到了家中。父母听了我的考察见闻也很高兴。爸爸说:“那就到南高庄插队吧,离家近,我们想你了就去看看。”妈妈说:“过几天太钢中学就要动员学生报名了,你带个头吧。” 果真,过了不久,太钢中学上山下乡的报名工作开始了。我是高中部第一个报名的学生,又过了几天,才有两位高三的男生也报了名。一位是任子清,据说他父亲是太原公安部的老干部,本人虽相貌平平,但却有一手拉手风琴的绝活,不止一次在学校联欢会上出尽了风头。另一名叫侯正元,人非常实在、沉默寡言,很少和大家说话。初中报名的有31名,加上高中的3名,共计34名,也是一支不小的队伍,成为了太原市首批下乡的榜样。 之后,我便到派出所拿到了户口迁出证明,竟没有一丝犹豫,总觉得自己是要去参加一场轰轰烈烈的战斗,同时结束了在高12班不自在的日子。接着又领到了政府为下乡知青准备的一套行囊,从绿军装绿军帽到绿背包,从绿茶缸到绑行李的专用背包的扁扁的带子都是绿色的。 11月的一天,太钢在工人俱乐部为下乡知青召开了欢送会,我清楚地记得初三年级的孙桂兰、初二年级的李华在大会上慷慨陈词。之后,我们挤上了卡车,向目的地南高庄出发了,一路上歌声嘹亮。在送亲的家长队伍中还有我的母亲,她既是我的家长,又是太钢工宣队送知青的代表。 卡车一进村子,只听锣鼓喧天,村头挤满了摇着小旗的欢迎的人群。我们一下车,行李便被提前做好接待准备的村民们搬回了自己家中。在欢迎大会上,村支书韩生旺,民兵连张连长又是一番欢迎词……转眼间到了吃中午饭的时候了,早已做好准备的知青食堂端出了大米饭和猪肉炖粉条、土豆等的大烩菜,在那种物质匮乏的年代,自然是一种奢侈的享受。 饭后,我、高连秀、孙桂兰和任友兰被分配到了村民董毛子家,那是一个不大的院子,却被打扫得干干净净,一溜正房不高,却窗明几净。走进屋子向左手边一拐,便是我们四位知青的住房。房子里没有什么陈设,只是一个大大的火炕,烘烤得屋内十分暖和,我们把行李铺开,顿时有了家的感觉。想一想这辈子就要远离父母,就要生活在这里,倒也坦然,因为这是响应毛主席的号召,也是我自己的选择。临近傍晚,我们送走了送行的家长,34名知青中最小的虽然只有16岁,却没有一人啼哭。 吃过晚饭,各自回到自己的“家”。房东董老太太过来嘘寒问暖,还教给我们料理火炕的方法。之后,我们素不相识的4姐妹憧憬着未来,又聊到了很晚。 第二天,我们吃过早饭,就集体到生产队的地里干活去了。休息时间,孙桂兰领我们一块儿唱歌。日子就这么过着,没几天的功夫,同室的任友兰突然离去,说要回雁北老家做回乡知青,屋子里剩下了我们3姐妹,不免有些孤单,每天晚上写日记便成了我的精神寄托。 记得有一天早上,外面的北风呼呼地刮着,我实在不想起床,默默地背起了毛主席的老三篇。当背到:“我们的同志在困难的时候要看到成绩,要看到光明,要提高我们的勇气。”时,我“忽”地钻出了温暖的被窝。又和知青们一起出现在了战天斗地的田间。一个多月下来,女孩子白皙的脸蛋,被无情的北风吹成了紫红色,男孩子细嫩的手掌磨出了茧子,但大家没有一个后悔的。我们在乡下的日子,日复一日地重复着,倒也不感觉枯燥。大家的心都被一种伟大的力量占据着,那就是要在广阔天地大有作为。 在乡下日出而作,日落而息。最大的奢望就是聊天,晚饭后我们3姐妹经常找李华、张怀世、苏润全3位男生聊天,尤其是李华什么时候都那么健谈,那么乐观,在他口中仿佛现代化的南高庄就在眼前。其次是到志怀叔家做客,盘腿上炕喝一碗地道的热腾腾的羊杂割,吃几块晋北软软的黄米糕,简直就是共产主义的生活。 转眼间春节来临,我们相约回城过节。知青们成天牵着手,挨家串门,挨家接受大人们的招待。根本不屑于那些留在城里同学的异样目光。 下乡后的第一个年很快就过完了。我们几个又相约回到了村子,继续着改天换地的生活。 有一天,村委会通知我们,要召开一个知识青年演讲大会,要求大家做准备并选出几位代表在全村大会上发言。我毫无悬念地被大家推选为代表,心里自然高兴并默默地告诫自己,一定要做好充分的准备,不辜负知青们的期望。 演讲的日子很快就到了。那天晚饭后,村民们自带小板凳挤在大队部的院子里,还有的蹲在院门外的大喇叭下。村委会把一张桌子搬到办公室门口,我面对桌子上的麦克风,看着满院黑压压的人,第一个也是第一次在那样的会场上发言,不免有些紧张,但当我看到给我加油的知青伙伴时,陡然间信心倍增。至今我还清楚地记着那次发言的开头语:“各位村干部,各位乡亲们,各位知青朋友们,大家好!我是知青代表王明秀。我今天发言的题目是《海阔凭鱼跃,天高任鸟飞》……”演讲进行得很顺利,从会场的掌声中我听得出自己的演讲很成功。 以后的几天里,尽管日子还是那样枯燥,可我却一直沉浸在知青和社员们的夸奖声中,心情格外舒畅。 又过了几日,村干部找到我说:“王明秀,咱村学校一位在编的正式教师,因为吃不了在乡下教书的苦,突然离开了。村委会研究决定,让你到学校当民办老师,工分照拿,每月还有6元钱的补助。你愿意吗?”这突然的消息使我喜出望外,但又感觉有些不可思议。怎么偏偏选上了我?我行吗?看着一脸疑惑的我,村干部又说:“村民和村干部听了你们知青的发言,大家一致认为你不仅文笔好,口头表达能力强,关键是你能吃了这份苦,是最合适的人选。王明秀,相信你,凭着你的实力,当老师也是好样的。”意外中,得到了这样一份更能发挥自己能量的岗位,我自然是一番千恩万谢。 第二天,我穿了一身体面的服装,在知青伙伴们羡慕的目光中,走马上任了。学校那位我敬仰的帅气的男校长给了我一本七年级语文书,只叫我准备了半天,就把我领进了七年级教室。面对一个个七年级的大孩子,我胆怯了,我反复地问着自己:我行吗?但看到村里孩子朴实的眼神,信任的目光,我找到了自信,站上了那个小小的讲台。却不知我52年的教育生涯就是从那个教室开始的,班里学生虽年龄参差,但大的只比我小5岁,小的也小不了太多,我和他们课上是师生,课下是朋友,不仅能说到一起,还能玩到一块儿。那期间,校长听了几节我的推门课,连连夸奖我课讲的清楚,在教育战线一定会大有作为。我也暗暗窃喜上学时在班里当学习委员,有许多上讲台给同伴讲习题,当小老师的经历。 为了使自己增长更多的农业劳动技能,和同来的知青有更多的接触,在任教期间,我一放寒暑假,就主动到队里参加劳动。70年暑假,我在村上砖场参加劳动。看到了制砖的全过程,不知道一块小小的砖也要经历许多道工序。我的任务不复杂也不太累,就是把刚从制砖机里制出的砖坯,用一种特制的工具码成有规则的砖墙,待风吹日晒后砖坯干了,再由马福生、王光辉等大个子男生背进砖窑,等砖烧好以后还由他们背出来。他们的面颊早已被烈日炙烤成了黧黑色,背上搭一块帆布制成的厚垫子,背着一摞还在散发着砖窑炉温的成砖正走出砖窑。短短半年的时间,这些男知青俨然成了一位位有力气、有耐力、默默辛劳的老农。后来不知怎的,一想起南高庄,眼前总会出现几位男知青背着刚刚烧好的青砖,穿梭于砖场和还冒着热气的砖窑之间的画面,画面中有敬佩,也有说不出的酸楚。 在不知不觉中,寒假来临,我又到了石灰窑劳动。经历了河道中的青石变成如面粉一般石灰的全过程。体会到了石灰石“烈火焚烧若等闲”的坚毅品质。 71年春季刚开学不久的一天,我的左耳有些隐隐作痛。到了晚上,耳内突然疼痛难忍,又怕惊醒同室的姐妹,我咬紧牙关挺着。一个钟头、两个钟头,左耳居然不疼了,但一股浓水从耳内流出。我很害怕,轻轻叫醒身旁的高连秀。(她那时刚到村卫生站工作,成为了一名赤脚医生。)她告诉我可能是鼓膜穿孔了。我惊得出了一身冷汗,捂住右耳试了试还能听见声音。但她劝我还是回城看看吧。我想既然已经穿孔,就把上午的课上了再走不迟。我下午出发,晚上到家。父亲也是刚进门,顾不得吃饭就带我往太钢医院跑。医生开了点消炎药,又开了点往耳朵里喷的药粉。第二天一早我就坐上了回村里的汽车,使我高兴的是,竟没有误了上午第4节的语文课。事后,学校的老师、领导都夸我有责任心,像个村里人,时时处处想着村里的孩子。我笑着说:“回城就是为了看病,既然看完了病,能赶回来就一定要赶回来。比一比咱村里贫下中农战天斗地的劲头和在田里干活的知青,我这样做算不了什么。”(但因为我的疏忽,中耳炎没有得到彻底根治,由急性转成了慢性。直到以后七八年的时间,总是一上火左耳就流脓,断断续续不停地治疗才算去了根。) 正当我信心满满地决定在村里当一辈子民办老师的时候,村干部再次找到了我:“王明秀,现在太原市师资紧张,决定在郊区县招一批老师,村委会一致认为你是最合适的人选,虽然学校舍不得你,但为了祖国的教育事业,也为了你有一个更好的前程,还是决定推荐你回去。”听了村干部的话,我惊得睁大了眼睛,心想我居然还能回到城市,这是真的吗?面对村干部的一脸真诚,我有许多莫名的感慨:南高庄是一片净土,老百姓真诚,村干部没有私心,本村就有不少有文化的青年,但他们毅然把到市里教书的一个名额给了我——一个普通的知青。知青们也是一阵激动,同屋的高连秀、孙桂兰虽然舍不得我走,但还是替我高兴,说我毕竟又成了城里人,又可以和家人团聚了。在送别的路上,一再嘱咐我常回来看看大家。班里的孩子眼里闪着泪花,几乎每个孩子都送了我礼物,最多的当然是供销社里卖的那种清一色的巴掌大的灰皮日记本,每本上都写下了他们纯真的祝福。我也是热泪盈眶,没想到命运给我开了这么大的一个玩笑,自己第一个来南高庄考察,却又第一个离开了南高庄。我在这片广阔的天地虽然没有什么大的作为,但却收获了贫下中农们朴实、吃苦、能干以及不被困难屈服的顽强精神。有了这种精神,前进的道路就不会再有坎坷。 在阳曲县培训了一个月之后,我于71年5月20日到解放一校报到了,结束了一年半的下乡生活。半年后,当我正准备放了寒假回趟南高庄看望一下知青朋友的时候,父亲告诉我:南高庄的知青马上就全部回来了,有一部分分到了我们汽运公司,还有一部分分到了运输部,你的闺蜜高连秀和孙桂兰分到了太钢总公司。我听后真为我的知青伙伴们高兴。他们回城那天,我早早就赶到太钢俱乐部,和他们手拉着手跳呀,笑呀,有说不完的心里话。 我结婚以后,为了方便照顾孩子,把工作调到了爱人的单位——新华化工厂子弟小学,退休后又被山西通宝育杰学校高薪聘请。52年的教龄经历了农村民办、城市公办、厂办、私立四种体制的学校。但不管在哪种体制里,我都是勤勤恳恳、兢兢业业,除了产假,几乎没有请过什么假。我还把自己一辈子听党的话,跟党走,坚韧、敢于吃苦、做事精益求精的品质传递给了我的学生。 光阴荏苒,日月如梭。如今我已告别了自己挚爱的教育事业。回望69年至71年那段在我生命中难以忘怀的日子,我感慨人生的不易,道路的艰难。也是那段不寻常的日子,磨炼了我的意志,丰富了我的人生经历,给了我战胜各种困难的勇气,使我在以后半个多世纪的教学生涯中不断成长、不断进步,受到了学生的爱戴,家长的认可,领导的信任,真正体验到了工作的幸福与快乐。 (作者简介:1969年11 月赴山西省太原市阳曲县大盂公社南高庄村插队落户太原知青,71年5月到太原市从事教师工作) (责任编辑:铁滨) (责任编辑:铁滨) |