一九五六年十月,周恩来与周秉华(左起)、周秉和、周秉建、周秉宜、周秉德在西花厅院内。

一九五二年夏,周恩来、邓颖超与周秉德、周秉宜、周秉钧在颐和园内的谐趣园。

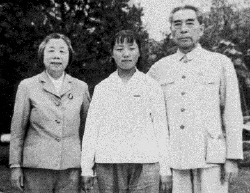

1970年9月,周秉建与伯伯、七妈在一起。

建国初期,周恩来胞弟周恩寿的孩子周秉德、周秉钧和周秉宜因家中房小住不开,曾跟着周恩来、邓颖超在中南海西花厅生活了十几年。周恩寿的其他几个年纪较小的孩子,周秉华、周秉和、周秉建也曾在西花厅见证过许多亲情轶事。作为与周恩来夫妇关系最为密切的晚辈,周家的第二代人都认为伯父留下最深的印象就是没有任何特权想法。 又是一年清明时节,敬爱的周恩来总理离开我们已经多年了。周秉德、周秉钧、周秉宜、周秉华、周秉和、周秉建兄弟姊妹六人以不同的方式缅怀伯父周恩来,言及在伯父身边生活的点滴,感悟多多,娓娓道来,周恩来那让人敬佩的大公无私的高尚品德、总理后人们平凡纯粹的布衣情愫清晰地呈现在我们的眼前…… “什么时候全中国的老百姓都能上北戴河避暑了,你们才可以去” 1949年6月,一位12岁的小女孩来到了北京,住进了中南海。在这里,她第一次见到了伯父周恩来。 这个小女孩就是周恩来三弟周恩寿的大女儿周秉德。 周家过去是个大家庭。按照周家的老规矩,如果一个兄弟没有后代,那么其他的兄弟就应该过继给他一个,也就是人们常说的“续香火”。周秉宜说,伯伯没有孩子,二伯那边只有一个儿子,我爸当时却有我们好几个孩子,于是我爸对伯伯说要过继一个给他。“我爸也没有那么封建,说男孩女孩都可以,只是希望伯伯身边不要太寂寞,但是伯伯拒绝了。伯伯说:‘我要是要了一个孩子,那么这个孩子就会觉得自己很特殊,而其他的孩子就会认为我这个做伯伯的不公平。现在这样不是很好吗?你的孩子我都会当做自己的孩子来看待的。’事实上伯伯也是这么做的。他拿出自己的工资供我们上学,他关心我们的成长和进步,他是我们这个家的大家长。当然他对我们的关心和爱护又是非常的与众不同,自有他作为一个无产阶级革命家、一个老共产主义战士的角度和方式方法。” 周秉宜来到北京时才5岁。当年,中央领导人并没有什么更多的特殊待遇,无非是周末中南海的礼堂放映一场内部电影,或者首长们暑假期间去北戴河开会时可以把家属子女顺便也带去避暑等。然而,“伯父坚持不允许我们沾边,坚持我们和老百姓的生活保持一致,他从不允许我们去看那些内部电影。至于暑假去北戴河,七妈曾对我们说:‘你伯伯说了,什么时候全中国的老百姓都能上北戴河避暑了,你们才可以去。’”周秉宜说,自己第一次去北戴河则是2001年的夏天。 周秉德说,在生活上,伯伯对我们一家,都要求极为严格,而生活上的关照又极为深切。“伯伯对我父亲周恩寿工作的安排,一开始就指示父亲的领导说:‘给他的工作安排,职务要尽量低、薪水要尽量少。’他说因为他是国务院总理,对自己的弟弟就应严格对待。我全家来到北京安家是在东城区遂安伯胡同的两间小屋,而我们兄弟姐妹六人根本住不下,伯伯就让我们已经上了学的三个大孩子住到他的家———中南海里的西花厅,而在西花厅,我们也是三个孩子住一间屋里。父母的收入又很低,孩子多,经济上有困难,伯伯就用自己的工资来补助我们,直到孩子们陆续参加了工作为止。直到伯伯、七妈去世后,从他们卫士的回忆中,我才知道,他们对我们家的经济补助占到了伯伯工资收入的三分之一,甚至占了二分之一!他们对我们一家,恩重如山!其实,伯伯在世时,我看他着装总是整洁、笔挺,哪知他的内衣、睡衣是补了又补啊!作为纪念,我分到了这样的衣服,我拿在手里,心灵受到极大的震撼!” “伯伯对待至亲的六个侄儿侄女,都像自己孩子一样,要求非常严格。”周秉建回忆说,上学时他们在学校填表格,都不会把伯父的名字写上。哥哥姐姐在郊区上学,都是公交车往返,从来没有派车接送过。“伯伯在长期的战争生活中养成了简朴的生活习惯,一件衬衫总是补了又补,日常饮食从不搞特殊化,即便条件好了,也只是吃一些粗茶淡饭。伯伯不仅对自己严格要求,对待家人也十分严格,他要求家人凡事要考虑国家和人民的利益,决不允许家人以权谋私搞特殊,他也从不给家人提供特殊化的条件。”在周恩来的教诲和影响下,周家后人从来不觉得自己有什么特别,始终把自己看作普通人。 一定要买门票 由于长期的艰苦斗争和紧张工作,邓颖超曾患过不少慢性病。1952年夏天,邓颖超生病了,身体十分虚弱,住在颐和园听鹂馆后面的一个院落里养病。周秉德在晚年还记得,那会儿伯伯很忙,但也常常忙里偷闲,抽空去看七妈。“去时,他也常常带我们三个孩子,显然是想给七妈添点天伦之乐。当然,这一回回的探望,也得益于伯伯身边工作的叔叔们的催促和安排。在湖边绿荫中走走,坐船在湖上荡荡,这不正是给整天忙碌的伯伯一个最好的、也是难得的休息嘛。” 周秉钧也有相似的记忆:“解放前几十年的艰苦战争年代,七妈患了多种疾病。解放初期,医生一方面为她治疗,一方面安排她到清静、空气新鲜的颐和园去疗养。伯伯带我们去颐和园看七妈时,在园内走路,常与老百姓擦肩而过。那时人少,远处的游人看到,认出了就招招手,近处的就跑过来握握手,说说话,非常自然,非常亲切。” 周秉德等跟在伯伯身后走进颐和园,进门前周恩来总不忘提醒工作人员:一定要买门票。一进院子,孩子们“七妈好”的问候声立即给听鹂馆后面的那个安静小院平添了家的温馨。周恩来在邓颖超屋里坐会儿还没说两句话,邓颖超便笑着提出:“既然到了颐和园,就别闷坐屋里,辜负了大好的湖光山色,走,一块儿到外面转转。”有时她也说:“我天天到湖边散步,今天就不陪你们。恩来,你带孩子们一块儿去划划船吧。”长大了,周秉德才体会出当时是病人的七妈的良苦用心:她体质很弱,照理希望丈夫在屋里陪她坐坐,她出去陪着走那么多路,其实是辛苦的;可是,她更心疼丈夫太忙太累,她宁可自己累点儿,也要陪丈夫在湖边走走,自己实在吃不消时,宁可丈夫少陪自己一会儿,也要让丈夫在大自然里活动活动,换换脑子。周秉德每每回忆起伯伯和七妈的这些往事,就能品味到“相濡以沫”的滋味。 谐趣园位于颐和园的东北角,由于它小巧玲珑,在颐和园中自成一局,故有“园中之园”之称。周秉德记得,每次去颐和园看七妈,伯伯都一定要去谐趣园走一走。“伯伯、七妈领着我们漫步其间,仿佛置身于一幅精美的山水画中。一次伯伯招呼七妈和我们:来来来,就在这里拍张照片吧!” 直到37年后的1988年,当周秉德第一次踏上淮安故土时,许多往事才找到答案。走进了家乡的勺湖公园和又一勺公园,周秉德立刻觉得那样亲切、眼熟,陡然记起谐趣园,怪不得伯伯对谐趣园那么情有独钟!当年伯伯沿着谐趣园的曲径行走欣赏风景,是不是也在宽慰自己平时无暇念及的思乡之情?这时,周秉德才真正理解伯伯内心深处的那片真情。 “在我看来,伯伯跟家乡的联系,更多体现在口音、饮食习惯等方面。比如,他喜欢吃家乡的淮扬菜,自己还会做。”周秉德记得,1952年8月,伯伯按照苏北老家的规矩,特意安排时间并邀集弟弟周恩寿及在京侄儿、侄女们一起到西花厅为六伯父80大寿祝寿。当时,总理很高兴,不仅带头敬酒,还亲自下厨做了淮安清蒸狮子头等六伯父喜欢吃的家乡菜。 “向工农兵看齐” 周秉宜自小喜欢美术,中学上的是中央美术学院附中。1965年夏,周秉宜即将从中央美术学院附中毕业,准备报考大学。她说,那时咱们国家正处于革命热情高涨的年代,工业学大庆、农业学大寨、全国人民学习解放军,“读毛主席的书,听毛主席的话,做毛主席的好学生”“教育为无产阶级政治服务,教育和劳动生产相结合”“青年学生到农村去,到边疆去,到祖国最需要的地方去”等一系列的政治学习和思想教育活动此起彼伏,红红火火。不知道是不是和党在这一时期的大政方针有关,老师告诉我们全国几所主要的美术学院最初都停止招生,有招生任务的只有中央工艺美术学院。老师说,中央工艺美术学院是全国唯一的培养社会主义经济建设需要的实用美术设计人员的大学。实用美术设计范围十分广泛,在人们的社会生活中,上至国家庆典,下至老百姓的衣食住行,都离不开美术设计。 但是,多少年来,工艺美院始终未受到附中学子的青睐,大家总有一种观念,认为搞美术设计不如美术创作。所以报考的表格发下来,听老师告诉大家:文化部最后决定,保留一个美术学院的招生指标,即浙江美术学院,大家也可以去报考浙美的消息时,许多同学的志愿都填写浙美。 这时,周秉宜认为作为有8亿人口的大国,仅仅只有一所工艺美院显然不是太多而是太少,国家真的急需大批为社会为群众生产服务的一线美术设计人员,自己决心报考工艺美院的决心已定,就不想再改变了。不过看到同学们的志愿,多少有一丝疑惑,想到考大学对于自己无疑是人生的一个关键时刻,便想到应该去向伯父请教,相信他一定会给自己一个最好的指导。 “伯伯,我们毕业马上就要报考志愿了。这次我们附中同学可以报考的大学有浙江美院、戏剧学院舞美系和工艺美院,我决定报考工艺美院,可我还是想听听您的意见。”刚刚20岁的周秉宜在西花厅向饭后只有五分钟休息时间的伯伯简述自己的想法。 周恩来听后随之问起工艺美术学院有哪些专业。周秉宜说,有染织、陶瓷、建筑室内装饰,还有工业设计,自己想学染织。周恩来没有直接表态,却认真地对她说:“工艺美院学的这些专业,都和人民群众的生活有密切的联系,都可以直接为工农兵服务的。现在我们国家的出口商品包装设计粗糙,在国际市场上我们的商品价格就是上不去,影响了我们国家的换汇率,我们还需要在包装设计上下很大功夫才行。”一听,周秉宜心里有了底,就不再多问什么,只点点头“嗯”了一声。 几天以后,浙江美术学院先于工艺美院来到附中进行招生考试。几乎座无虚席,只有周秉宜独自一人留在空荡荡的宿舍里埋头看书,因为她的高考报名表上白纸黑字写得清清楚楚:中央工艺美术学院染织系。 1965年五一节,周秉华去西花厅看望伯伯。周恩来得知周秉华即将高中毕业,马上问他毕业后有什么打算。周秉华说还是去年那个想法没有变,准备和班上几个同学一起去山西插队落户。周恩来对这个回答显然很满意,他说:“我支持你去农村插队落户,做一个农民。”不过周恩来似乎还有一点儿不放心,又追问了一句,“你敢向我保证吗?”周秉华说:“当然敢,我保证毕业以后去农村。” 周秉华满怀信心地开始进行去农村插队的准备,却不料随后的一次全市征兵任务把他的计划打乱了。凡应届初、高中毕业生,无论你是什么志向,是考大学还是去农村都得先去参加体检。周秉华也去参加了体检。他从小在八一学校练出来的那副好身板一下子就被西城区武装部相中了,不多久,一份入伍通知书就直接寄来了,于是去向伯伯、七妈告别。周恩来第一句话就问:“秉华,原来你跟我说要去插队当农民,我是很支持你的。现在又要去入伍,这个情况是怎么回事?” 周秉华把毕业生去向的原则简单介绍了一下,周恩来听后想了一下,说:“我知道了。既然组织有这么个要求,你还是要服从组织分配。不过,你想当农民,将来从部队复员以后还可以去农村,实现你的理想。当兵是很艰苦的事,特别是到陕西。今天我和你七妈请你吃二米饭,是大米加小米的二米饭。你到了陕西,那里没有那么多细粮,你可能一开始不适应,你得慢慢适应起来。”周秉华表示自己能适应,并请两位老人放心。 告别时,周恩来拿出一套毛选甲种本(上下册)送给周秉华,说:“现在全国都在学习毛主席著作。我和你七妈送你一套书,毛选甲种本。你到部队以后一定要好好学习毛主席著作,争取做个五好战士。”如今,周秉华回忆起这件事情时说他感觉伯伯对他没有能去成农村,很有点不甘心的意思。后来,周秉华说,他自己特别能理解伯伯对六妹秉建去内蒙古插队寄予了那么大的希望。 “志在延安” 1969年初,周秉和作为北京知青(67届初中毕业)到陕北延安农村插队落户,当时刚过17岁。 插队的第二年,新疆军区到陕北招兵,枣园村只有周秉和是唯一体检合格的人,于是他满怀豪情身着军装踏上了新的征程。 1971年初,到了新疆南疆军分区目的地,周秉和赶忙给伯伯、七妈写信汇报,首先报告二老一个好消息:我参军了,我将在解放军这座革命大熔炉里炼颗红心,为保卫祖国站好岗放好哨,等等。另外提请七妈不要再向陕北农村汇生活费了,随信还寄去了自己的戎装照片。由于邮程远和其他原因,周秉和收到七妈的回信时已离三个月新兵连训练结束期不远了。 这是一封犹如巨雷轰顶的回信,邓颖超在信中说:秉和,接到你的来信得知你已经参加解放军,我们当然很高兴,但是你伯伯专门查阅了国家征兵的有关政策,按政策凡父母正在受审查的子女,不可参军。你父亲现正接受审查(注:周秉和的父亲周同宇受“四人帮”迫害从1968年到1975年被关押7年,1979年平反),所以你的情况属于不符合入伍政策,既然违反了政策就应改正。你伯伯已经向送你参军的陕西省和军区领导交代了,让他们派人去接你,还与新疆军区领导联系了,让他们放你回,你要做好思想准备,脱去军装复员,继续回陕北插队当农民…… 周秉和说,伯伯、七妈肯定知道我刚刚当了三个月的兵,好好的又送回农村插队对我是多么大的打击,“让我回农村当时真是难以接受。所以七妈说:秉和,你要坚强,想开些,还有那么多的知青不是都在农村当农民吗,对你的困难伯伯和我仍会继续帮助解决,但违反政策的事一定要改正,这是我和你伯伯对你最起码的要求……”周秉和说,自己当时必须得想得开,伯伯和七妈对他们的严格要求从小就习惯了,那时又是非常时期,伯伯的日子很不好过,文化大革命将他置于极其艰难的处境,更有人在他背后捣鬼,整他的黑材料。“我很难,伯伯比我更难。我很庆幸最终战胜自我,按照伯伯的要求,回到陕北继续插队。” 1971年4月,当周秉和按照伯伯的要求和安排重回延安后,很多人也就知道了周秉和与周恩来的这层关系,知道总理有个侄子曾在延安插队后当兵现又被送回来了。上级领导为使周秉和继续安心插队不受干扰,防止周秉和与总理的亲属关系被周围的人们知道后会影响他的正常插队生活,因此将周秉和调到了延安县的另一个公社———河庄坪公社落户。为了保密,还建议周秉和另起一个名字,于是周秉和就给自己另起了一个听起来很革命、叫起来很响亮的名字———周志延,意为“志在延安”。 由于刚刚从环境比较优越的部队回到条件艰苦的陕北农村,伙食相差很远,农活消耗体力很大,周秉和的身体一时适应不了这些巨大变化,加上心情不顺,刚刚下农田干了三天的农活儿就累病了,连续发高烧做噩梦吐鲜血,后来还昏迷了,幸亏新落户(石窑村)的知青同学们和老乡发现后将他用驴车连夜送到延安城里的医院,住院打针吃药治疗很多天才好———医生说是大叶性肺炎,如治疗不及时再晚点儿送来会有生命危险。“病好回村后,队里给我分配了一个轻体力活的工作———在电磨房里磨面碾米,这还是原先干这活的一个女知青同学主动给我让出来的,她自己则去田里干累活去了,这件事我至今都很感激她。于是,我的身体慢慢恢复过来。”周秉和在几十年后回顾这段往事,仍然历历在目。 在医院治疗期间,周秉和给伯伯和七妈写信汇报:“我又回陕北农村落户了,换了个村,改了个名,就是身体不济生了病,但现在已稍好,请二老放心。”周秉和说,但二老看来是见到自己的来信并不放心,他们肯定是从来信中察觉到了自己的情绪不太好,从部队回农村对自己的打击不会很快恢复过来,自己的病情也让二老惦念,于是七妈亲自操笔给他回信,她在信中说:“伯伯和我觉得能有你这样的侄儿和小六侄女而非常高兴!不知你是否病好?病后身体怎样?我们都在惦着。希望你接信后先来一信告知,以慰我念……”当年,周秉和手捧这封特别的家书,泪流满面。 1972年,全国范围开始大规模招收工农兵学员上大学,周秉和听说招生政策里有规定“可教育好的子女”(即父母正接受审查,或出身不好但本人表现较好的孩子)也允许上大学。经过报名申请,贫下中农推荐,领导批准,周秉和于当年4月进入清华大学,学习自动化专业。 5月的一个星期天,周秉和时隔三年又在西花厅见到了日夜思念的伯伯和七妈。伯伯显得更老了,更瘦了,但精神还是那么好,眼睛总是那么有神。周恩来问:“秉和,你这次上大学在家庭出身上虽然符合政策,但是有没有走什么门路呢?”听到周秉和说是贫下中农推荐、招生单位审核批准、正规录取上的大学没有走门路的回答后,周恩来放心地笑了。 (责任编辑:日升) |