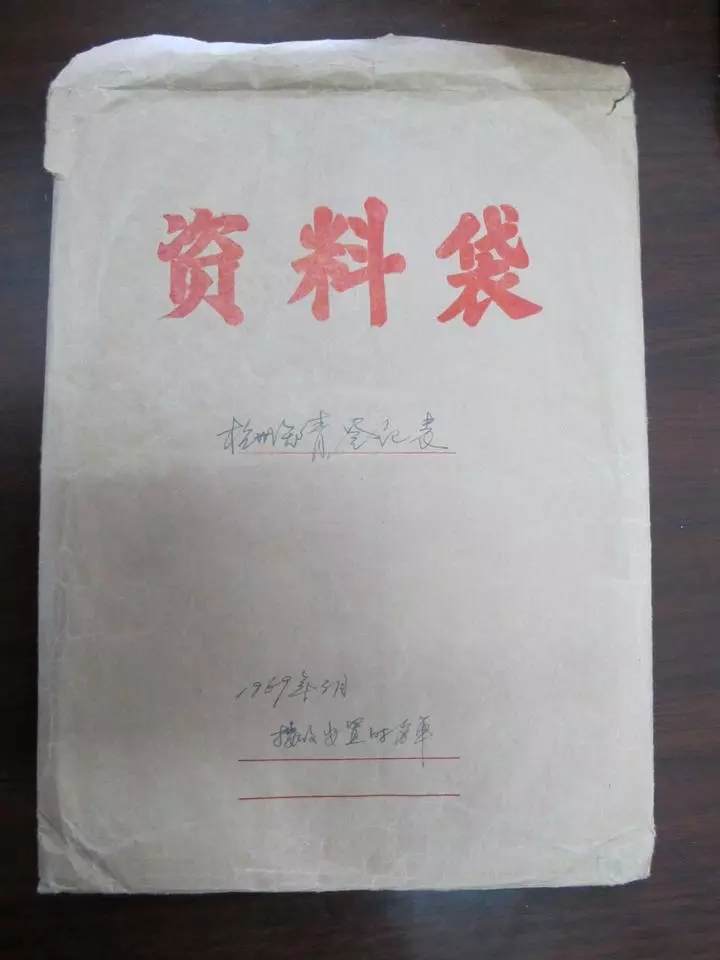

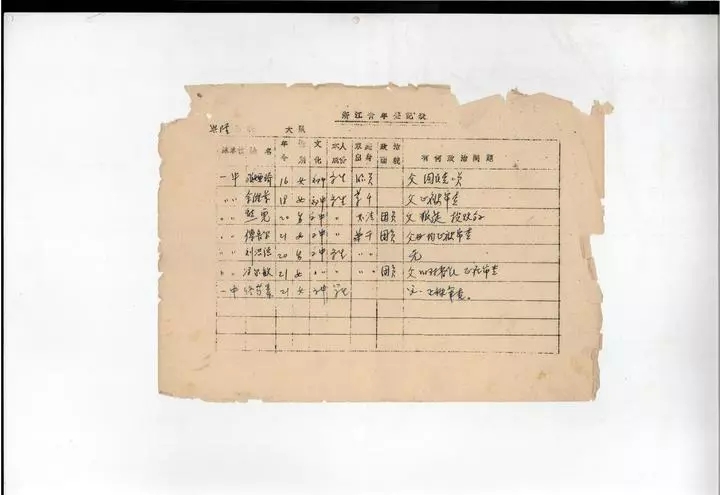

当六本泛黄的档案从一堆被废弃的文件中被翻出来时,袁敏只有一种感觉:激动。她掏出手机,快速地一页页翻过,拍照,仿佛耽搁一秒,这些档案就会从眼前消失。 袁敏是浙江省作协副主席、作家、资深出版人,这6本档案中记载的是50年前,插队到黑龙江富锦的1000多名浙江知青。 今年是知识青年上山下乡运动50周年。50年前,那场席卷全国的运动,改变了全国1600万年轻人的命运。 袁敏关于知青档案的这次寻访,前后花费了近一年时间。这6本几近失踪的珍贵档案被她重新打捞出来,它们印证并记录了那一代浙江年轻人上山下乡的历史足迹,而这么完整的知青档案,也是袁敏从未见过的。 本月,最新出版的《收获》杂志上,随着袁敏开设的专栏面市,她向记者独家透露了这批档案浮出水面的过程。 记忆中的知青档案 厚厚的档案上,每个名字后面都有一段故事。在袁敏的追访中,这些故事随之浮现。 对袁敏来说,关注知青这个群体,并非一时兴起。 早在30多年前,袁敏就曾发表过和知青有关的小说《深深的大草甸》。故事主人公的原型就是袁敏姐姐的中学同学,一位插队落户在北大荒的女知青。 “这只是一个知青的故事,她的背后是一个群体,我想用文字记录他们的故事。”袁敏觉得那一代人的青春不应该被淹没。 袁敏的寻访是从当年的富锦兴隆公社开始的。为了创作,袁敏也多次去过当地。“寻访开始前,不断有人向我提到有一份知青档案。”第一位向袁敏提及此事的是一位叫于小平的杭州知青,他是上个世纪70年代全军模范红九连的副指导员,当年也是兴隆公社的插队知青。 “他因为办理退休,需要一份证明知青身份的材料,这样才能计算工龄。他辗转找到一份当年的知青登记表,托人复印了写有他名字的那一页。”看到于小平发来的这张复印件照片时,袁敏一下子被击中了,“上面记载的个人信息很全,最后一栏是‘有何政治问题’,一页上大概10个人,每人的这栏上面都写着父母有各种问题,比如叛徒、特务、大右派等,都是各种政治帽子。” 那一刻,袁敏感到了历史的某种荒谬。直觉告诉她,有记录的应该不只是这10个人。不久之后,第二个人印证了她的推测。 一位留在东北的杭州知青,七八年前也受人之托,找到过这样一份知青登记表。“这位知青说当时他费尽周折,才在富锦劳动就业局一个废弃的铁皮柜里找到档案。” 据他回忆,当时看到一共有7本。这个说法让袁敏受到了鼓舞,因为据她了解,富锦下面当年有7个公社,也就是说,每个公社都有一本这样的知青档案。 袁敏迫切地想找到这份完整的知青档案。 “我相信它一定还留存在世,这是见证一段重要历史的文物,需要抢救。” 2017年2月初,袁敏订了杭州飞往佳木斯的机票,又转车到富锦,开始了她的正式寻访,陪她一起寻访的,就是那位曾亲眼见到7本原始档案的杭州知青。袁敏到达富锦后,在这位知青陪同下,直奔富锦劳动就业局。 上个世纪60年代,知青运动开始后,各地都有知青办,但1978年之后,知青办陆续撤销,它保管的所有东西都转到劳动就业局。 “对方蛮客气,但觉得为难,说这去哪里找啊,都这么多年过去了,问谁都不知道。” 几经辗转,最终,在富锦劳动就业局的一个办公室里,袁敏见到了这个自己听说过的铁皮柜。“在一个办公室的角落里,一人多高,灰色的文件柜,里面的人说,这个柜子从他来这上班开始就在,但从没打开过。” 和文件柜一样斑驳的是它的钥匙,因为长久不用,已经生锈。“一开始插进去根本打不开,我用随身带的润肤露涂了四五次,才咔嚓一声打开。”袁敏记得,柜门拉开的一瞬间,发出嘭的一声,紧接着,里面的东西哗啦一下全倒了出来,塞得太满。“屋里立刻扬起一阵灰尘。可以想象,这么多年,一直没开过。” 档案中杭州知青的资料。 档案里的故事 袁敏在这一堆文件中翻找。  “扒出一个大牛皮信封,信封上印着三个大字:资料袋。下面有一行钢笔字:杭州知青登记表。我抽出来一看,厚厚一摞装订好的登记表,每本前面都写着公社的名字,我一眼就看到了兴隆公社。”袁敏当时的感觉就是兴奋,“我一页页翻,先拿手机拍,怕不清楚,又拿出相机拍。” 陪她同去的知青咦的一声,说不对啊,还缺一本啊。“这位知青七八年前帮人找过嘛,他当时看到还是7本。” 缺失的这一本去了哪里?什么时候不见的?在场的工作人员没人能回答。 “失踪了一本,余下的六本就更显得珍贵。”袁敏说。  袁敏小心翻开这些被遗忘的档案,有的纸张已经粘连,即使再小心,还是会被撕破,有的字迹模糊,纸张边缘已经发黄。 6本档案中的1000多名知青全部来自浙江,其中兴隆公社这一本,记载的有300多人,基本都来自杭州,大部分都是学生。 袁敏印象最深的是两点,一是很多人的成分一栏填写的是“贪农”,“其实是贫农,大概当时抄写的人文化水平不高,写错了。” 二是不少学生的学校一栏写的是五七中学,“但杭州根本没这个学校,也是问了很多人才知道,其实是杭女中,那个年代认为女子中学是修正主义的产物,就改了。” 找到档案的袁敏,接下来的时间,依照兴隆公社这一本上的名录,寻访了80多人,通过他们口述回忆那段过往岁月,慢慢走近一代知青的血泪青春,灿烂芳华。 尝过苦难,依然明朗 在这一年的追访中,有一件事情一直困扰着袁敏。 “我参加过很多次知青的聚会,也和他们有深入的交谈,虽然听起来有许多不堪回首的经历,但他们依然怀念那段岁月。” 袁敏看过知青们给她提供的当年的照片,“有的住在马厩里,有的睡在茅草土坯屋里,很多人插队前家境优渥,根本没吃过这种苦头。我一开始不理解,他们想起过往,不应该声泪俱下吗?” 但是渐渐地,袁敏找到了答案。 “因为那是青春,对每个人来说,青春就是最蓬勃最有生命的。从那些老照片上能看出,他们脸上的笑是发自内心的,是真正的快乐。” 当年的兴隆公社中,有一个颇有名气的说法: 东风夜话。那是一个大队里的10多位知青给自己的深夜卧谈起的名字。这些十七八岁的年轻人,白天繁重的劳动结束后,就凑在煤油灯下读书,然后激烈地争论。  简陋的茅草屋,没有什么吃的,就煮一锅土豆。 在袁敏的叙述中,这是一群有抱负的热血青年,虽然一下子被甩到最底层,却关心着祖国的命运。 他们对国家的未来有一种强烈的使命感,让人动容。 “东风夜话的成员,有很多人如今都在各自领域有颇高的建树。他们怀念那段经历,并刻骨铭心,将这段经历看做自己人生的基石。”袁敏说。 除此之外,在和兴隆公社的知青们接触时,袁敏感觉到,他们也很少抱怨苦难,无论在什么境遇中,都能做到坚韧、隐忍而执着。“吃过了那样的苦,什么难题都不算事了。时代给他们带来了苦难,他们身在其中,得到历练,反而变得明朗。” 有苦难,有血泪,有意气风发的豪情,有坚定的信仰追求,知青一代身上打着深刻的历史烙印,每一个个体的故事都带着时代的影子,他们的经历让人五味杂陈。 “这份档案,以及档案中的人,能带我们重新审视那个时代,并挖掘出可以观照当下的精神价值。”这是吸引袁敏的地方,也是她不停追寻和记录的原因。 新闻深读 那些身在异乡的女知青 6本档案中兴隆公社这一本,记载的有300多人,基本都来自杭州。“大部分都是学生,杭一中、杭女中、铁路中学、十一中、十二中。还有大概10个是来自杭州市福利院的孤儿。几乎每个知青的父母都有政治问题,包括孤儿。”有些人名,袁敏已经很熟悉,“之前接触、走访过。” 迄今为止,袁敏已走访了其中的80多人。他们各自人生的故事曲折悲壮,残酷中有温情,有的在当时戛然而止,有的则延续至今,却无一不折射出那个时代的特征。 那些血泪经历被他们藏在心底 从寻访开始,袁敏就多次参加知青们大大小小的各种聚会。 “聚会上,大家回忆的都是当年的开心、快乐,很少提及苦难。”在慢慢地接触和深聊中,袁敏才发现,那些带着血泪的经历,每个人都是把它藏在心底,不说,但却并没忘记。 当年的兴隆公社里,有一位19岁的女孩,父亲是杭大老师,她的母亲早已去世,两个哥哥疾病在身,父亲一直将聪明伶俐的女儿视为掌上明珠。 这个女孩多才多艺,会吹笛能唱歌,和当时很多年轻人一样,怀着一腔热血插队下乡接受改造学习。 女孩下乡第19天,和同伴们出去砍柴,返回时,一行人坐在马车高高的柴垛上,蓝天,白云,年轻人们高声放歌。 这群从城里刚刚下来的年轻人,干农活的经验并不足,自然也不知道自己捆绑的柴垛并不牢固,而这种不牢固在崎岖的山路上就是一种隐患。 果然,马车下坡时,木柴翻滚下来,这位19岁的女孩一下子被从马车上甩了出去,就在这一瞬间,失控的马车从她胸前硬生生碾压过去…… 在那样的小山村里,几乎谈不上什么医疗条件,即便是最近的卫生院,也要辗转几个小时才能到达。当被送到医院时,女孩反复地问同伴,我会死吗?我会死吗?同伴拉着她的手说,不会,你看你都没有流血,你不会死的。其实,女孩的肺已经被马踩烂,肋骨全部踩断,在同伴的鼓励声中,女孩还是永远地闭上了眼睛。 女孩出事后一周,父亲的第一封家书才从江南辗转送到公社,信里满满都是鼓舞的话:你要好好表现。 “和她一起下乡的都是她的同学,当时所有人的感觉就是懵了,哭不出来,傻在那里。对十几岁的年轻人来说,这个刺激太大了,这大概是她们第一次直面死亡。”多年以后,当年的见证者们再说起此事时,都还记得每一个细节。 因为下乡时间太短,女孩连张照片都没有留下,那场追悼会上,是同去的知青们素描了一张她的画像作为遗照…… 对知青一代来说,不少人都在那段岁月中,直视过这样惨痛的事件。 “但又很少看到他们沉溺其中,苦难反而会让人变得更加坚韧,这大概也是那一代人的纪念方式。”袁敏说。 苦到绝望时恨不得马上嫁人 插队的生活有多苦?袁敏走访中,不少女知青都这么说:“如果当时有人能帮忙在垅上干活,或者有人能给口吃的,恨不得嫁给对方。” 繁重的体力劳动、终日填不饱肚子,对于这群不足20岁的年轻人来说,日子并不好过。 袁敏接触过一对姐妹,姐姐当时18 岁,妹妹16岁。妹妹下乡没多久,受不了这种苦,动了嫁人的念头。 “当地不少小伙子都会追求女知青,用的方法就是帮忙干农活,特别是一些大婶大妈,想找媳妇,会时不时给这些女孩端点吃的,一个煮鸡蛋,一碗棒渣粥 ,就会让女孩子觉得温暖,以为找到家了。”袁敏说。 妹妹就是在这样的状况下,想要嫁人,“毕竟结了婚,就能有饭吃,填饱肚子。” 姐姐知道后,极力反对,甚至不惜动手打了妹妹。但是这样的反对,在残酷的生存面前,显得软弱无力。妹妹就这么仓促做了决定。 事实如姐姐所料,结了婚的妹妹并不幸福,夫妻之间基本没什么交流沟通,两天小打一架,三天大打一场。 知青可以返城之后,姐姐很快回了杭州,妹妹因为已经在当地结婚,无法回来,但几年之后,因为无法和老公生活下去,抛下户口,带着孩子回杭。 因为勤俭能干,妹妹勉强维持生计,谁想到不久后,老公还是从东北追了过来。“虽然一家人生活在一起,但是一个屋檐,两口锅, 三个房间 ,吃饭分开做,水电费AA。” 袁敏见过妹妹,她对当年的决定后悔不已,但在那种际遇下,大概很难判定自己的决定合不合适。 一位如今事业有成的女制片人,在和袁敏交谈时,说自己当年也有过嫁人的一闪念。面对一望无际的垅,真是觉得绝望和弱小,这个时候如果有人来帮忙,恨不得立刻嫁了。“那种境况让你放下原来的心高气傲,让你觉得自己连选择的资格都没有。” 这些南方孩子终究是要回去的 在袁敏的追访中,像妹妹这样的大有人在,而因为婚姻留下的,很多都并不幸福。但也有当地人,在女知青们坚持不住时,适时提醒了她们,让她们感恩至今。 袁敏讲了一个她走访到的故事:当时在兴隆公社,有两位领导是坚决反对当地的小伙子追求女知青的。他们说的最多的就是,这些闺女都是南方孩子,终究是要回去的,在这里安家就被绑住了。 那位女制片人就是这样被拉回来的,“他们在当时开明地看到了城乡差别,看到了地域差异对人的作用和影响,认识到家庭出生带来的或多或少的烙印。” 时至今日,两位当年的公社领导,一位已经去世,但每年都会有知青去给他扫墓。 “我这次到富锦,也去了他的墓地,摆着花圈和祭品,一看就是经常有人拜祭的。”袁敏说。 对知青们来说,这些大概就是残酷岁月中的温情。 而这种温情一直延续至今,返城之后的知青,10多年前,集资在富锦当地修了路。还组织起来帮助当地的农户销售大米、豆油等农产品。“那里的大米品质很好,但是农民缺乏包装和营销意识,在杭州的这些知青就通过网络帮他们宣传,推广。” 袁敏说,这样的事例在她的追访中,比比皆是,“知青离开之后,双方的情谊未断,这也是能让他们一直感念那段岁月的原因之一。” 新闻+ 杭州一群老知青的30年 人群陆陆续续到来:有人端着保温杯,有人兜来自家新炒的花生,一位脑中风后行动不便的老人,被他的老伙计们小心翼翼搀扶进包厢。看上去,这些老人衣着朴素,但精神矍铄。大家相互用杭州话问好,场面活跃而热络……2017年末,一场知青聚会在西湖边一家老饭店举行。他们都是老杭州,曾于上世纪“上山下乡”的特殊历史时期,先后到当时的余杭县三墩乡双桥公社红福大队(现西湖区三墩镇绕城村)插队。 上世纪70年代,陆续回城后,他们联络上彼此。怀着共同情结,自1986年起,他们开始聚会,30多年来不曾间断。聚会上,他们笑逐颜开,似乎看不到风霜的影子。曾被时代洪流裹挟的他们,如今逐渐衰老。而当年那段知青经历,是他们这代人无法磨灭的烙印。 当年最怕的就是“双抢” “如果当时有两条路,我们选了其中一条,那肯定多少有些后悔,可是所有人就只有一条路好走,没得选择,”聚会上,一边剥着花生,一位女知青的话,引开大家的话匣子。上世纪60年代,大多初中毕业的他们没有升学深造的机会,响应“广阔天地大有可为”的号召,到农村接受锻炼。据不完全统计,从1964年到1976年间,到双桥公社插队的知青,有1000多人。 当时家住杭州望江门的臧贤臣一家,是时代的典型缩影。他家兄弟姐妹四个,除了老大臧贤臣,一个妹妹去了黑龙江插队、一个妹妹去了乔司建设兵团。兄妹的“牺牲”,成全了最小的弟弟,他得以留在杭州民生药厂做工。 在农村,臧贤臣从头学起。他摇着船,从三墩出发,沿着弯弯绕绕的水系,一直开到卖鱼桥,运送淤泥回来,给田里增肥。一个冬天,天空飘起雪子,他挑着近180斤的淤泥,过跳板时脚下一滑,连人带扁担一齐掉进运河里。虽然会游泳,但河水冰冷刺骨,还是让臧贤臣生了一场病。 在知青何财良的记忆里,当时的三墩乡双桥公社,水田间穿插低矮农房,生活拮据而单调。唯一值得称道的,是“纯天然无污染”的自然环境:早起,稻田里升起薄雾,水鸟翩翩飞翔,水田里满是青蛙、黄鳝、泥鳅,有时还会突然窜出一条蛇,把女知青吓得哇哇大叫。 “苦”是这群知青的共同记忆。农业靠天吃饭,他们最怕每年“双抢(抢收早稻抢种晚稻)”。何财良说,每天起早摸黑地插秧、掘田、翻耕、收割,一天要干12小时以上,待收工回家,还要自己做饭。有天,累了一天回来,掀开冰冷的炉灶,他竟哭了出来。割稻子时,何财良弄伤腿,没有声张,自己扎了布条止血,第二天,公社大喇叭里传出他的名字,赞扬他“轻伤不下火线”。至今谈起来,何财良仍觉得脸上有荣光。 也有从没干过家务的女知青闹出笑话。何财良说,她们想煮两斤米饭,就老老实实地舀了两斤生米下锅,结果煮出一大锅饭,几口人好多天才吃光。 有的返城,有的留了下来 上世纪70年代,知青们陆续返城。也有人选择了另一条路:同样参加聚会的沈云祥和臧贤臣在同一街道长大,也在同一天下乡。高中毕业的他一到村里,就被相中做老师。他所在的农户家有三个女儿,其中一个和他日久生情愫,他们结婚了。此后,沈云祥在三墩教了一辈子书,也把家安在这里。 回城的知青,大多被分配进杭州各家工厂,暂时安稳下来。“我们当知青时,就只有很简单的愿望,有个稳定的饭碗,有个安定的住所,”知青陈浩说。 下乡锻炼了他们的自强能力。陈浩说,回城后,他们个个“上得厅堂下得厨房,自己做饭、缝衣服,全都会,”由此,他们成了“最吃苦耐劳,最无怨无悔”的一代人。当然,也有遗憾。1977年恢复高考,陈浩也想参加。初中时,他平均成绩能达到97分,物理和俄语最拿手。但其时他已成家,儿子一岁了。也有和陈浩一起下乡的熟人,为了改变命运,抛妻弃子,决然参加考试。如今,那位熟人已是一家知名高校的教授。 通过上世纪80年代尚不发达的通信条件,他们把散落的彼此一个个联系起来。知青们的聚会,像是时代的晴雨表。1986年,朝阳饭店,来了5桌人。当时,这些知青大多40岁出头,正值壮年,有人还穿着中山装,有人已换上新派西服;到了90年代,有人来参加聚会时愁眉不展,一问,是下岗了;2014年,万松岭,双桥公社知青大聚会,来了200多人。此时,大多数人已经退休,拿着智能手机,他们建立起名为“五十多年知青情”的微信群。 那些打捞记忆的人 “知青上山下乡这段历史值得记录和保存,使后人更好地了解和研究,”杭州知识青年历史文化研究会秘书长郑建平说。2015年开始,他们发起并组织实施《杭州知青名录》征集和编制工作,计划用二至三年时间征集杭州市属各中学毕业赴黑龙江、内蒙、宁夏兵团、农场、林场以及浙江建设兵团、浙江农村插队的知青的基本信息资料。郑建平估计,13年间,杭州市有20余万名知青响应政府号召,上山下乡、支援边疆。 如今,臧贤臣也成了打捞记忆的人。7年多前,他生了重病,为了留住记忆,他开始在杭州一家本地论坛书写他的知青岁月,迄今一共写了300多篇文章。 1月4日,臧贤臣前往绕城村,寻访他当年插队所在的农户高家。昔日的三墩乡双桥公社,如今变成了“美丽乡村”绕城村。低矮的平房,被整齐划一的三层小楼取代,他曾经撑船运泥的小河边,修起休闲亲水步道,油菜花和紫云英等待破土而出。 村支书陆彬顺接待了臧贤臣,带他去看村里新修的长廊、凉亭、拱桥,根据规划,这里还将引入台湾一家公司的产业布局,发展花卉种植基地、农家乐、亲子游等。高家也被作为生态环境改善的典型登上报纸:几米开外,就是村里小公园的荷塘,河岸紧贴着高家院子,亲水平台宛如是他家的私家花园。臧贤臣拿手机不停拍下照片,在知青群里“直播”,诱惑群友常回绕城村看看。 虽然顶着“知青”名头,似乎还和“青年”有着天然联系,这群老知青,如今大多已经年逾花甲。这些年,他们也相继送走十多位伙伴。每次聚会,他们都会定一个主题,有时是丰富老年生活,有时赶上家庭困难的知青生重病,主题就定为“帮困扶贫”。 2017年末的这场聚会上,他们谋划着,新年再组织一场规模更大的相聚。 “到了我们这个年龄,聚会真是聚一次少一次,我们现在就是不要争,不要比,不要斗,要比就比谁的身体好、比谁更开心,”陈浩的话引来一片喝彩。 有人举起酒杯,有人举起热气腾腾的玉米汁,一道道菜肴端上桌来,欢乐的筵席开始了。 新闻背景 知识青年上山下乡运动 ●1966年6月13日 中共中央、国务院发出通知,决定本年度高校招生推迟半年。由于“停课闹革命”,高校从1966年至1969年四年停止招生。1970年后实行“群众推荐、领导批准和学校复审相结合”的办法,开始招收工农兵学员。 ●1968年12月22日 《人民日报》发表毛泽东的指示:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要。”全国掀起知识青年上山下乡运动。1966年至1979年间上山下乡的知识青年达1600多万人。 ●1978年10月31日-12月10日 国务院召开全国知识青年上山下乡工作会议,决定调整政策,在城市积极开辟新领域、新行业,为更多的城镇中学毕业生创造就业和升学条件,逐步缩小上山下乡的范围,有安置条件的城市不再动员下乡。 ●1981年11月 国务院知青办并入国家劳动总局,历经20余年的城镇知识青年上山下乡结束。 摘自新华社《中国共产党历史大事记》 (责任编辑:晓歌) |