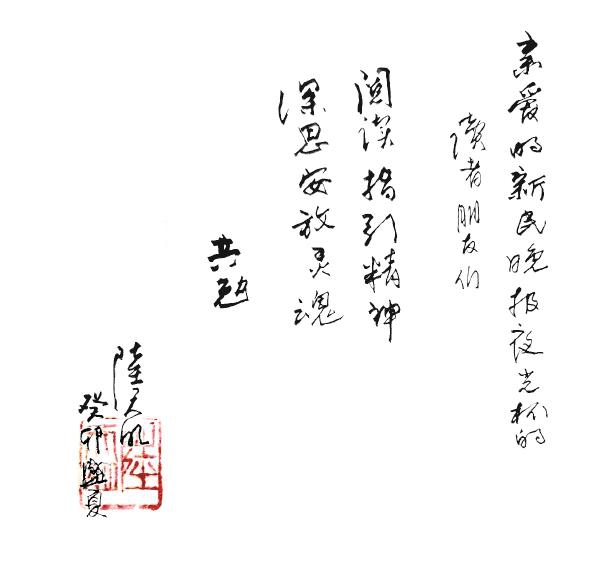

陆天明与晚报读者共勉:阅读指引精神,深思安放灵魂

和孙子在一起,享受天伦之乐

◆陆 川

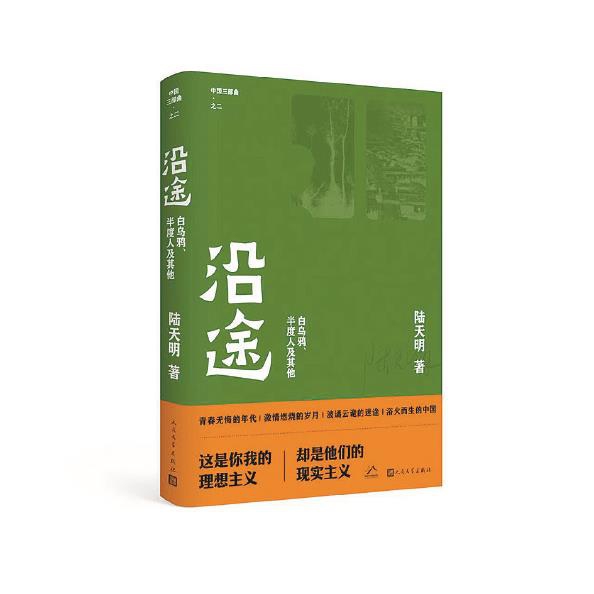

80岁的陆天明曾创作了《苍天在上》《大雪无痕》《幸存者》等多部长篇小说和影视剧作品。他新近又出版了长篇小说《沿途》,将于上海书展亮相。导演陆川首次提笔,写他眼中的父亲——“我很敬畏他”。 1. 如果用一个画面来形容我的父亲,大致是一个在午夜踯躅独行的男人周身喷射着严厉尖锐愤怒爆燃的烈焰,夜风肆意揉搓着他一头桀骜不驯的卷发。 2. 那些明媚灿烂的记忆大多集中在新疆。 我会记得一双大手把我轻轻放在农场白杨林旁的马背上;或者是被带到一片芦苇荡中去剪苇叶,一粒粒金珠般的光芒跃动在叶片之上;然后他和妈妈相对而坐,用那时候最珍贵的大米,塞入卷好的苇叶中——对了,还有剪羊毛。我被他用强有力的手臂夹着,同情地看着也以同样的姿势被羊毛工夹在手臂下的绵羊,大剪刀深深地插入肮脏卷曲的羊毛,一片片毛毡就此剥落下来—— 在新疆的那段短暂记忆中,我似乎并不能清晰地记忆起父亲的面庞,但是能感受到他的喜悦和力量。 3. 随后我们全家到了北京。 最开始我们住在十二楼。那可是北京最早的一栋高层建筑,耸立在复兴门桥西南角,旁边还有一段残破的城墙。那段城墙我经常爬,站在那里看夕阳和野鸽子,揪酸枣吃。那酸枣不好吃,又小又涩,但是却有奎屯农场的味道。 那时候已经有了弟弟,双职工的父母不得不把弟弟寄养在同楼的一个阿姨家。他们要从工资里拿出将近三分之一的钱给那个阿姨。每天弟弟被抱回家就如同一头饿狼,会扫净我们原本就并不丰盛的晚餐上的每一只盘子。 妈妈起了疑心,但是父亲抹不下面子,他骨子里还是个书生。 他和阿姨用非常文雅的方式交流了一下他的疑惑,换来阿姨疾风暴雨般的回戗。随后的一段日子,父亲去接丁丁的时候,总是看到小儿子滋滋有味地咂摸着一块咸菜;直至有一天父亲终于忍不住提前半天在午饭的时候去看弟弟,发现阿姨一家围坐聚餐满嘴流油,而房间一角,口水四溢的弟弟竟然在细品一根烟屁股。 父亲和那个阿姨大吵一架,把丁丁带回家。 想来那肯定是家里最穷困的日子,因为几乎每天都是玉米糊糊,玉米饼。父亲的玉米糊糊比妈妈打得好,他打的玉米糊糊偶尔可以喝出米粥的味道,很稠也很黏;妈妈打的糊糊就不行,水是水,玉米粒是玉米粒,分层很清晰,像一杯鸡尾酒,保持了一个上海女人的腔调。 但是到了周日,我们家也会改善生活。 每个周末的早晨,父亲一定会去买豆浆、油饼和炸糕!没有豆浆油饼炸糕的周末怎么能叫周末?虽然没有多少钱,但是周末的仪式感和快乐总是被父亲拉得满满。 4. 几乎是一夜间,我便再也看不到父亲脸上的笑容了。 他总是沉默地坐在书桌前,一坐一天。从早上坐到晚上,晚饭后继续。他的背影如同一座险峻的高山,山脚下是妈妈、我、弟弟三个胆战心惊仰望高山的人。 几乎是一夜间,楼里的孩子们也不再和我玩了。 原本晚饭后楼里的孩子们会一起跑到一家有电视机的人家看电视。这天晚饭后,我和大孩子们一起跑到那个有电视的人家,其他孩子都被放了进去,然后我被一双温润白皙的手挡在了门口,那个阿姨非常和善地说:“今天不放电视了,陆川,你回家吧。” “阿姨,他们都进去了——”我拼命顶着门,想挤进去。明明看到那台电视已经发出一闪一闪的荧光……我告诉了妈妈发生的事情,父亲正在写作,我感觉他肯定是听到了,因为他的脊背挺得直直的,但他始终没有回头。妈妈端了一盆水给我洗手,很快水就变得黑乎乎的,然后我感觉手背上滴了几滴水珠,抬头看,发现妈妈满眼是泪。 父亲不沾烟酒,唯一一次喝醉也是在那段时间。 他愤怒地把一口给弟弟热奶的小锅踢来踢去,含混压抑地低吼着,妈妈搂着我和弟弟一声不吭地躺在床上。第二天,我看到他蹲在地上用一个榔头敲打着木方,试图把凹凸不平的锅底敲平。 然后他一直在写,用蘸水钢笔,写在大稿纸上。他写完一叠,妈妈会捧着在台灯下看。然后会用铅笔在稿纸后面标注上她的意见。妈妈的意见他并不是都听,有时候甚至很不以为然。妈妈脾气是好的,永远不争,父亲发脾气的时候她总是转身去做自己的事情。在这个家里,我从没有听过妈妈高声说过一句话。于是每新写完一叠稿子,父亲依然会像小学生一样交到妈妈手里。 那段时间我在楼里孩子们中间混得不好,经常下学路上被伏击。突然就会有几个孩子冒出来对我大喊大叫,然后就是丢石头,我就没命地跑,他们在后面没命地追,追上了就是团虐,满地厮打。所以那段时间我的衣服经常是脏的。记得有一次被打了之后,满脸是血的我哭哭啼啼地走到他身旁,他正在写作,我告诉他楼里孩子一直欺负我。他突然甩掉笔,墨水溅在稿纸上。 他厉声怒吼道:“为什么不反抗?!!” 时至今日,他回头怒斥满脸胡茬因愤怒而扭曲的面孔依然历历在目,那怒吼一直回响在我心里。 “为什么不反抗?!!” 随后他一把拖起我,把我一路拖到为首的那个孩子家,用力敲开门。那天的傍晚,整个楼道里每家每户都听到了他的咆哮。 对了,我家是那个楼里比较早买电视的。突然有一天下学,父亲指着一个大纸箱子说咱们家有电视了,你不用跑出去看了。然后平静地拆开了箱子,拿出一台崭新的黑白电视机。 我惊呆了。 5. 几乎是我和弟弟都读中学了,我们才大致了解那段日子发生了什么。 原来某个历史时期终结之后,父亲受了些不白之冤。在等待被证实清白的过程中,有几年的时间他不能正常工作。 他闲不住,跑去炼钢厂下生活,有一天半夜他穿着全套的炼钢工人服装突然闯回家里,着实把我和妈妈吓了一跳。 后来他又去法院体验生活,跟着老法官办案子,这困顿的年份都被他用来见识了人生。强者如我父亲在风浪中总看得到乌云密布的天空和遥远的彼岸,而弱者如我和弟弟,则痛饮了腥涩的海水,提前浅尝了人性的残酷。 当然,最难的时候他也从没有停止过写作。 我不知道他在写什么,直到有一天我在家里翻看文学期刊《当代》的时候,偶然读到一篇小说,依稀感觉小说中的人物故事似乎很像上海亲戚们的故事,于是我翻回去看小说的作 者,赫然发现竟然是陆天明。 我很难把印刷在文学期刊上的那个名字和面前不苟言笑的他联系在一起。很长一段时间,我都可以感受到内心的震惊和窃喜。在很长很长的一段时间里,父亲在我眼中是伟岸的,至少有两米三。 6. 父亲对自己极度苛刻,过着苦行僧般的生活。每天从早写到晚,晚饭后他会早早睡下,然后半夜爬起来一直写到天亮。然后出去跑步,回来洗冷水澡。 从记事起到我研究生毕业在外面租房住开始独立生活,父亲一直保持着这种工作节奏和生活习惯。当然他也这么要求我。所以我至少有很长时间是没有用热水洗过脸的,一直是冷水洗脸。 我们家的春节只有一天,就是年三十晚上然后初一白天。 几十年如此。 他不抽烟,不喝酒,不打牌,也不打麻将。 所以我家的春节也没有任何节目。 初二他肯定要开始写作,所以初一晚上,对我家来说,春节就结束了。 7. 大约是初中的时候,我突然在生死这个问题上陷入一种难以自拔的困扰。有一天我在他写作之余,请教他:“爸爸,你想过吗?每个人终有一天是要死的。” 那时候我们已经搬到了劲松,在那个阳台上,他种满了花花草草。我问完问题,他就站在那堆花草中间,沉默着。 随后他说:因为知道每个人都有死去的那一天,所以他才拼命地写。 8. 父亲是一个孤独的人;他似乎一直在主动地自我放逐,将自己如同一尊铸铁,一块顽石,一方古墨般封禁在书斋中书桌前,几十年如一日踞坐笔耕。 有件事情我反复和父亲验证,他都说不记得了。但我却记得。 有一次父亲和母亲带我们去香山春游。我们一大家子在半山的松柏下铺了塑料布,妈妈掏出饭盒拿出形形色色的吃食。此时我看到一中年男子,穿着深蓝色泛旧的中山装,戴着眼镜,头发梳得一丝不苟。他拿出一方手帕铺在山石上,在手帕上放了面包和水果,慢慢地独自一人在吃着。 以我当时的心智来想,到香山春游的难道不都应该是一家子人吗?怎么能一个人吃饭?我于是大喊:“爸爸,你看那边那个叔叔居然自己吃饭。”我记得当时便被父亲制止了,他说这是非常不礼貌的。后面的事情我记不清晰了,很大的原因是父亲坚决否认发生过这件事情,他的不容置疑像一把粗糙的锉刀将清晰刻印在脑海中的画面磨得混沌不清。 不知为何,在我后来的人生之路上,我会经常想起那个独自野餐的男人。 比如《南京!南京!》资金链断裂后在天津无望等待的那两个月;比如送走奶奶的那个冬天;那个春日游人如织的午后,少年眼中在山石旁独自午餐的男人,分明就是父亲的过去,少年的未来。因为孤独才是创作者最终的宿命,不得不从容面对。 9. 然而,我父亲又是最不孤独的一个人;他在文学之旅的征途上踯躅独行,但是不近不远不紧不慢,身后永远跟随着我的母亲。他们两人形影不离相伴几十年,是我心目中最完美的爱情。 后记 从我有了儿子之后,父亲肉眼可见地变了。 狼确实可以“逆袭”成羊,我见证了。 在当了他几十年儿子之后,我吃惊地发现这个超级工作狂魔,在过去几十年里几乎天天责备我不努力读书的老父亲,把我弟弟8岁送进中学14岁送进大学拿了一堆华罗庚数学金奖北大硕博连读的亲爹,竟然在对他孙子的教育方式上有了翻天覆地的变化,他常挂在嘴上的一句话就是:这么小的小孩子,需要学那么多东西吗?! 虽然他注视葫芦的目光中那些显而易见的柔和温暖慈爱似乎从未照射在我们的身上,但是我知道,他影响了我,塑造了我。他对我的影响会持续终生。我无法做到像他这样极致地面对自己的生命,但是他对文学献祭般的狂热已经完整注入我的灵魂,我的电影不说谎,是我对自己也是对他的承诺。 看到父亲和葫芦在一起,他们彼此的温暖和爱,我除了假意表达醋意,内心是真的开心和欣慰。 我一直希望为父亲做点什么能够真正让他放下他背负了一生的枷锁,能够真正轻松快乐;不承想因了一个小小生命的诞生,能够在父亲的目光中再次感受到那种由衷的喜悦,感受到他灵魂的舒畅,我觉得自己圆满了。 责任编辑:日升 (责任编辑:日升) |