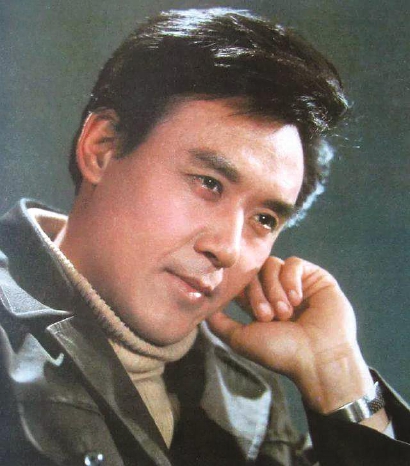

◆孙佳音 一个人出生在旧社会,兄弟姐妹十多人,靠吃救济米长大,靠助学金读书,但立志从事文艺事业;一个苦孩子刚刚大学毕业,却扮演了一个生活优裕,害怕艰苦、小脾气不断的年轻人;一个演员,已然是全国银幕上最潇洒、倜傥的英俊小生,甘做绿叶,理寸头,戴上眼镜,胡子拉碴,扮活了一个生活艰苦的中年知识分子;一个明星,因儒雅隽永、风度翩翩被观众认定是“知识分子”的最佳代言人,又在一部满溢阳刚之美的电影里,成功挑战了刚烈的角色。 达式常,曾经是上影厂出镜率最高的男演员,是一代人的记忆。多年未见,别来无恙。 1 痴迷表演的少年 “我不觉得自己天赋好,我只是一个比较勤奋的人。”对于自己当年能考取上海电影专科学校表演系,师从著名电影导演艺术家张骏祥,他说,是因为自己够努力,对表演够喜欢。 达式常对自己的挺拔和俊朗始终自知,他笑呵呵说,观众喜欢看演员把自己收拾得干净漂亮点。“我小时候看过一部外国电影,片名、演员都不记得了,但最后一个结尾的镜头,我一直记到现在,一个女孩跳上车子,坐在有点憋气的备胎上,汽车渐渐远去,她笑着招招手,电影结束了。这个镜头,让我觉得很神奇,很美。”后来,这颗小小的艺术种子慢慢萌发。家里一贫如洗,没有条件经常看电影,他就自己想方设法地去创造条件--常到有收音机的邻居家里,恳求他们让他收听电影录音的剪辑和电台的朗诵,“怕人家讨厌,就把收音机的音量开得很轻,耳朵贴在喇叭前听。”在格致中学读初中时候,他开始积极参加各种文娱活动,“其实那些独幕话剧很不专业,我就拿个木头冲锋枪,在台上扮解放军,突突突突。”不过高年级同学演出的诗朗诵剧《丹娘》一下子打动了他,“卓娅被审讯拷打时候,身影映在台前的一块白布上,光打下来,皮鞭抽在白布的身影上,一下一下,我都想冲上去抢过法西斯的皮鞭。艺术太神奇了。”他利用课余、假日,去干零活赚钱,除补贴家用外,节余的全花在看电影上。《白毛女》《钢铁战士》《董存瑞》《一江春水向东流》《乌鸦与麻雀》……忆起那些当年让他笑过更哭过的电影,80岁的老人几乎刹不住车。没有专门的老师辅导,他自己琢磨、模仿影片中那些名演员的表演,“我还从图书馆借了斯坦尼斯拉夫斯基的《演员的自我修养》,对照着啃读,读懂一点,就引用一点。” 于是,这个家里没有人搞艺术的孩子,声台形表顺利过关,考上了表演系;于是,他刻苦努力,以全五分的优异成绩毕业,分配进入海燕电影制片厂(后为上海电影制片厂)演员剧团;于是,在全国几乎大小话剧团都排演《年青的一代》的情况下,达式常被顺利选中出演林育生,年纪轻轻便走红全国。 2 百里挑一的“林育生” 尽管分配进上影厂前,达式常在学校就演过独幕话剧《一条红线》中的将军,演过大型多幕话剧《万水千山》中的赵营长,演过《青春之歌》中的余永泽等不同类型的角色;尽管1962年进入上影厂后,达式常很快参加了影片《兄妹探宝》的拍摄,但两年后被挑中拍摄风靡全国的话剧《年青的一代》电影版,还是让他“惊喜万分”。“当时全国只要有条件的剧团,都在演《年青的一代》。你想想,全国有多少林育生,而且我在剧团排这个戏的时候,还是B组。”没想到厂里最后定了他,“其实我跟角色生活背景差距很大,可能,因为我身上还带着那种刚刚走出大学校门的劲儿吧。” 就这样,带着几分忐忑,达式常随着摄制组到勘察队去体验生活,去南京雨花台瞻仰革命烈士纪念馆,他一遍又一遍地分析角色,一场又一场地排戏。但实拍念遗书这场重头戏时候,还是好几遍都没有过。“想起来真是丢人。这是全剧的核心,舞台上表演时,我在台上哭,观众台下哭。但到了摄像机面前,杂念太多,情绪完全出不来。”当时胶片紧张,不可能由着演员一遍遍重来。于是,导管说先关灯,让演员酝酿情绪,但这样达式常更紧张了。黑暗中,电影副导演凌之浩走上前安慰爱徒。“他耐心地跟我讲戏,讲林育生妈妈生命最后一刻的希望,讲……”这么多年过去,达式常想起来恩师的悉心帮助,哽咽了,“老师讲着讲着,哭了,我也哭了。这样我才慢慢找回情绪,重新投入到人物里。”后来电影公映,读遗书这一场戏,凭借真切的感情,扎扎实实地打动了观众。1973年,达式常重上银幕,在重拍的《年青的一代》中再次成功扮演了林育生。 3 “眼科医生的丈夫” 后来的那几年,达式常进入了自己表演创作的黄金时期,部部不同,各有精彩。他在影片《春苗》中扮演医生方明;在《难忘的战斗》中第一次演军人,偏瘦的达式常靠绑腿、穿竹衣撑起形体,也靠面部表情和眼神的细微处理,演活了粮食采购队队长田文中;他在《万里征途》中饰演汽车司机常大进,在《东港谍影》中饰演公安战士钟垒;在《燕归来》中饰演内心感情十分复杂的知识分子林汉华……但他自己最满意的一个角色,要数眼科医生陆文婷的丈夫傅家杰,“1983年,全国电影创作会议上说,《人到中年》观众人次超过1.5个亿次,我很欣慰,自己还做了笔记。” 傅家杰是很不达式常的,不年轻也不潇洒,他剃寸头,戴眼镜,留胡子,但达式常说:“我们进学校的时候,老师就说,演员不要一天到晚顾着漂亮,一个优秀的演员,要爱心中的艺术,而不是爱自己。我一直都记着。”“那个年代的知识分子,思想觉悟高,物质生活贫乏,怎么体现?”达式常说,人到中年、相濡以沫,讲来容易,表演实践上他从头到脚、从里到外,对人物做了非常细致的构思,“在家里和我爱人讨论,到了组里跟导演建议这个建议那个。”于是达式常在电影里熟练地缝衣服,穿露着线头的毛衣,毛衣里还有一件烊出了一个很大洞的汗衫,“这件汗衫是我自己的,在家贴身穿的。就这一个脱毛衣的特写镜头,把银幕内外的人都连在一起了。很多的中年女观众跟我说,太真实了,我家老公就是这样的。”傅家杰甚至是不够重要的,无论是戏份多少还是轻重,饰演陆文婷的潘虹都比达式常吃重许多。“陆文婷生命垂危的那场戏,足足一天半时间,达式常老师一直单膝跪在地上,趴在床前,用近乎于喘息的声音,跟我说话,为我念诗。一个好演员的肢体、形态,都在表演。”很多年过去,潘虹依旧感激他,以专注的表演帮助自己入戏。一对夫妻,两个角色,相互支撑与成就,让观众产生了共鸣,在全国产生了共振,改革开放初期知识分子所面临的住房、职称、工资、待遇等现实问题,在一定程度上因为一部电影,被重视、被解决。 两年后,达式常与长影厂的又一次合作同样让他骄傲,他在电影《谭嗣同》中再一次完成了自我突破。这个被很多人担心“有点软”的上海男人演活了湖南人谭嗣同,刑场就义的表演尤其出色,慷慨激昂又富有分寸。倔强、从容、细腻的表演,让达式常不仅征服了观众,还征服了同行。同样长相英俊的表演前辈王心刚说:“达式常突破了自己以往的银幕形象,在完全依靠资料的情况下,把这样一个大知识分子、思想家和政治家的形象树立起来,并给人以崇高感,完全说明他是一个成熟的演员。” 达式常后来又演过很多戏,一路走来,他说:“我感到戏越演越难了。如果总是以老一套、老面孔去与观众见面,自己没有长进,观众也会腻的。”回望自己几十年来塑造过的公安人员、团长、师长、司机、知识分子等各种职业不同、性格不同、年龄不同的角色,达式常说:“这辈子,我还没演够。” >>>作者手记 不好回答的问题 闲聊时候,达式常曾问过我,你采访过那么多老艺术家,看过那么些老电影,最喜欢哪部?这是一个不好回答的问题。 这次采访结束的时候,达式常又问我,你为什么一定要采访我这样一个已经没有什么新作品的“老人”?这是一个更不好回答的问题。 我只好坦白相告,“因为你太久没有接受媒体采访了”。我说,年长的读者,非常关心你现在过得好不好;年轻的读者,也想知道一个老艺术家曾经经历过的时代和塑造过的角色。他们都会好奇,达式常到底怎么看自己的艺术生涯? 其实,我也有几句话,没和盘托出。为什么要采访达式常,因为在这几年断断续续与他的接触中,我发现他有点特别。达式常平时并不善于也不乐于闲谈,但几次采访,只要聊起电影拍摄时候的“技术掌握”,聊起演员如何准确地“走位”,他都会侃侃而谈两眼放光;他很少公开表达自己好恶和观点,对于那些前辈,他总是特别恭敬,有一次聊起自己当年的毕业大戏《第十二夜》,他说“连赵丹都表扬我演的小丑‘功夫不错’”,快六十年过去了,英俊少年不再,但皱纹里还写满了自豪;他近年很少客串影视作品,安心在家,但去年上影演员剧团排练话剧《日出东方》时,达式常戏份不算太多,却有戏没戏都在后台,对自己的表演更是严苛到“锱铢必较”…… 为什么要采访达式常,因为这样一个对待表演始终虔诚的人,值得。 孙佳音 责任编辑:日升 (责任编辑:日升) |