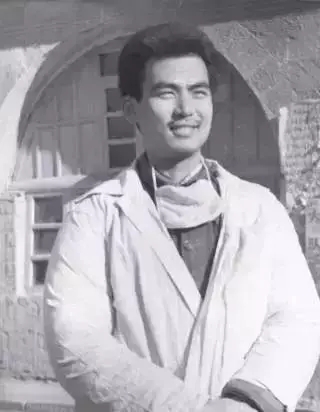

孙立哲在关家庄合作医疗站前

他挑战的是一种制度 那时,孙立哲要面对的,不仅是提高自身技艺,更大的压力来源于无所不在的政治,以及现有医疗制度的打压。 孙立哲没有受过正规教育,也没有行医执照,更没有整套护理和专业检验队伍,设备也只能因简就陋。所以在科班出身的医生们眼里他是在拿人做实验,非法行医,必须予以取缔。加上赤脚医生们像社员一样挣工分,更没有什么“红包”、“外快”,这种清新的作风更得百姓信任,这也令要吃要喝要钱的正规医生们深感压力。 药品也是问题,知青们第一次为治疗村里的流行病斑疹伤寒到公社卫生院买氯霉素时,医生很热情。没想到过了不久,北京知青“非法行医”扰乱医疗秩序的流言在公社干部和医疗系统中开始疯传。药买不到了。没办法,他们跑到35里外的永坪镇医药批发商店买药,第一次买成了,第二次去,人家不接烟也不接话,脸一板“介绍信呢?”原来他们接到上级通知,必须“打压”这些非法行医的知青们。最后还是孙立哲的母亲设法在北京的医药商店买来了整箱的氯霉素,解了燃眉之急。 1974年,公社领导根据上级指示,把关家庄书记樊富贵叫到公社,通知他禁止孙立哲行医。老樊的牙就是孙立哲拔的,一听这话不干了,说这是什么王法?那么多巫医神汉坑人你们不管,能治好病的医生你们不让治? 县领导看这招不灵,又找到驻县的北京干部商量。一天,延川北京干部负责人老李没打招呼,带着关庄北京干部老张一行突然来到医疗站。他们和孙立哲在窑洞里谈话,老乡们把门晃得呼啦啦响,有人在门外大喊:谁敢禁止孙立哲看病,我看他腿把子今天能走出关家庄? 后来县里指定县通讯组长曹谷溪组成调查组,一行大约十多人,来到关家庄医疗站,实地调查十多天,最后得出结论:孙立哲手术精湛、医德无双。不久,《人民日报》发表了曹谷溪的调查报告《一位活跃在延安山村的赤脚医生——记北京知识青年孙立哲》。 1974年,中央科教组派专家团前来考察孙立哲。经过实地考察,专家们认为孙立哲已经达到了大学毕业、有了两三年临床经验的正式医生水平。考察团专门就此给国务院科教组写了报告,转发全国。 曹谷溪的这篇报告和北京专家的考察恰如给孙立哲颁发了一张行医执照。 孙立哲趁热打铁,1972年起,他和同伴们干了四件大事儿: 一是由他提议、县委批准,在全公社范围内成立了以赤脚医生为主体的医疗系统——关家庄合作医疗总站,每个行政村就是一个分站,总站做好了药发到各个分站。后来, “关家庄合作医疗总站”,正式收编了公社医院,医生与设备并入合作医疗站,完成了历史上从未有过的医疗站“吃掉”官方医疗机构的“逆向并购”案例。 二是自办土药房。土药房建在三孔旧窑洞里,用高粱杆搭好一个棚子,留出门,再用透明的塑料布将棚子完全封闭起来。做药时,先用福尔马林熏蒸,进行空气消毒。由于没有通风设备,消毒后人钻进去既闷热,又辣眼睛。就在这样的条件下,医疗站生产出了供大输液用的生理盐水,5%和10%的葡萄注射液、5%的糖盐水和50%的葡萄糖注射液,还生产了柴胡注射液、复方柴胡注射液、板蓝根注射液、三黄注射液、败酱草注射液等十余种可供肌肉注射和穴位注射的中草药针剂。 后来孙立哲又从中药厂挖来一位老药工齐如,于是医疗站又生产出很多中成药,有大山楂丸、保和丸、益母丸、调经丸、附子理中丸、黄连上清丸、六味地黄丸等。医疗站还种植了许多中药材,有杜仲、黄芪、党参、板蓝根等。 三是办起了“赤脚医生大学”,因为四里八乡来的病人太多,关家庄家家都成了病房。老乡们缺粮少柴,来了这么多病人和家属,接待压力确实太大。孙立哲和知青们办起了赤脚医生大学,招收本地青年农民,学习三个月,共办了三期,培养了100多名土生土长的农村赤脚医生。 四是从1975年开始,成立巡回医疗队。巡回医疗队一般选择在有重病或者大手术的村里落脚驻扎,方便治疗护理,附近的病人也可以就近过来看病。每次医疗队一出发,外村外县的病人,就拉着车,骑着毛驴,摆成长龙尾随巡回医疗队翻山越岭。每到一个驻扎点,这里也早早的就有看病的老乡们,等在沿途的路边…… 赤脚医生与老乡之间相互信任,感情非常深厚。知青朱珍珍回忆:有一次做恶性子宫肿瘤手术。医生们在炕上搭个手术床,手术床上方悬一个布床单,防灰尘用的。他们把整个手臂在装满消毒液的小缸里泡完之后,病人的丈夫问这水还用不用了?知青说“不用了”。他也把两只胳膊泡进去消毒,说:“有用的时候我也上手帮帮忙。”那台手术做了七八个小时,出汗了有人在旁边给擦擦,有时打开口罩往嘴里塞点饭。缝到最后医生累得快虚脱了,有一针怎么也穿不进去,忍不住唠叨着“这针太难缝了”。病人半醒着,接了话:“我口袋里有个顶针呢。” 一天夜里,巡回医疗队路经一片枣树林时,一对父母带着一个眼睛患巨大肿瘤的孩子突然出现,跪在孙立哲面前,说,为什么我们在半夜三更来找你,因为我们知道这个孩子大医院不治了,你们放心治,就是当下开刀治死了,我们马上悄悄走,绝不会给你留下坏名声。孩子的一只眼睛被一个乒乓球大小的瘤子顶得突出来,上面还镶嵌着一个灰色的眼珠,早已没有视力,表面布满脓血,十分吓人。孙立哲说这病叫“视网膜母细胞瘤”, 做手术的话非常危险,搞不好就会出血死亡,所以医院都不愿收治。手术中,果然由于眼底微细血管太多流血不止,止血很费时间,在切断粗大的眼底视神经后,孩子的心音忽然听不到了。孙立哲的汗珠子也滚了下来。但他马上镇静下来,让人找来两暖壶热水,倒在脸盆里,给孩子泡脚。不一会儿,孩子的心音又有了,也能自主呼吸了。手术完后,孙立哲他们一直守在孩子床前,直到天亮。

关家庄合作医疗站的赤脚医生们。自作至右为:王金亮、孙立哲、莫之如、李彦、李桂芝。照片摄于1975年医疗站的兴盛时期。

跌入人生低谷 1972年,陕西省委书记约孙立哲谈话,说中央出文件了,点了邢燕子、侯隽、朱克家、孙立哲、程有志五个人的名,树为扎根农村的典型。毛泽东做了圈阅,在几千万知识青年群体里被树为全国的榜样。 这下,孙立哲名扬四海,各种荣誉和职务接踵而来。他担任了延川县副县长,延安地区卫生局副局长,又兼西安二院的党委副书记。他还开着吴德送的“130”改装的救护车(全国就两辆),可以在汽车里做手术。那是孙立哲行医的巅峰时期,同时也是一个在政治上使自己异化的过程。根据毛泽东“六?二六”指示“城市老爷卫生部不为人民服务”,孙立哲采取颠覆性政策,让赤脚医生到大医院“掺沙子”,让大医院的大夫每人每年下农村半年。他又大举批判旧的医疗体系和黑医、巫医。 孙立哲得罪了很多人,他当时风头正健,干劲正足,一点也没注意到八面合围的危险。1975年,在延安优秀知青代表会议上,为了反映延安地区农村缺医少药的现状,由孙立哲执笔给毛主席写信,彭炎、马向东等六个赤脚医生签了名。怎么才能交到毛主席手里呢?孙立哲说,我有办法,加上“敬爱的江青同志……” 1976年“四人帮”倒台,举国欢庆,而这句“敬爱的江青同志……”就成了孙立哲的罪证,他被打成“四人帮”的爪牙,揭发批判他的主要就是这些医院的人。 这一年,村里的知青们陆续高考或者招工回城了。孙立哲心里难受,喝了两瓶半“西凤酒”,一瓶半葡萄酒,直喝得不省人事。醒来后皮肤和眼睛变得金黄,送到延安医院一查,黄疸指数200多,诊断为亚急性肝坏死,死亡率97%以上,大量打激素,把糖尿病也打出来了,眼睛肿成一条缝,站也站不起来,他觉得自己变成了猪。 出院以后,孙立哲回到清华大学的家里,他拄着个棍儿,肿着脸,听到的都是发小们上大学的消息,而他连考试都不能参加 。 后来孙立哲又被押回延安,住进地委大院一个黑窑洞里,上午扫院子劳动,下午接受专案组审查。 调查组在延安农村开“孙立哲揭发会”,谁都不主动发言。 他们就挨个查医疗事故。终于发现他治过的一些老乡拄着拐,一条膝关节不能打弯,这下可找到把柄了。其实这种大骨头地方病,当地称为“柳拐子病”,患者两条腿弯曲着挤在一起,站不起来,生活不能自理。专业医书上说是晚期终生残疾,没法治。孙立哲发明了一个手术,就是把一条腿膝关节的上下大骨头都截断,上下对齐,用一条不锈钢板和钉子给锔起来,打上石膏让它长直了。一条腿是直的,能支撑,另一条腿是弯的,这样架个拐就能走路了!他在当地治了五六十个这样的病例。调查组要定为医疗事故,但老百姓不服:难道医书上没有的就是医疗事故吗?以前只能在炕上滚地上爬,手术后能走路了,基本劳动能力恢复了,看孩子做饭都没问题啊。 老百姓听说孙立哲在延安挨批判,都跑来看他,乡亲们偷偷进了他的黑窑洞,拿出鸡蛋、馍馍,还有袜 子、鞋,他们告诉孙立哲,村里来了省地县的大干部,开社员大会,说是中央的政治任务必须完成,孙立哲在关家庄的房东康儿妈来了好几趟。 老乡们对调查组非常抵触:我们不晓得政治错误是个什么东西,就知道孙立哲看病救人不要钱,是个好心人。 村里有个知青杨志群,1975年在北京听了孙立哲的报告自愿来延安的,他写了个反映材料。说孙立哲肯定有缺点有错误,需要批评帮助。但是这个人是好人,做过很多好事,治病救人,从不收礼,希望领导也能了解。老百姓中秘密传着一句话:“啊呀,签名就能救孙立哲!咱们多签一个名,娃多一份希望。”本村的,外村的,近的远的来了不少,签名的,按手印的,什么样的纸都有,花里胡哨连成一个超长的“万民折”。 北京那边儿,史铁生帮孙立哲起草申诉书,和孙立哲的女友北玲天天在一块商量怎么给领导递材料。最后还真将申诉材料递给了胡耀邦。胡耀邦找到王震说:小孙不是“四人帮”爪牙,另外,这个人现在有病,王震同志对陕西干部熟,请王震同志关注一下此事。 王震当场给陕西省委书记打电话,说:给我查查在延安有孙立哲没有?他身体有病赶紧给我送回来! 突然,地委书记带着副书记,卫生局局长一帮人,来看孙立哲,地委书记一把抓住孙立哲的双手使劲摇啊摇:“啊呀,孙立哲同志,你受苦啦,额、额们不了解情况啊……” 当天晚上,孙立哲就住进地委招待所,第二天,飞机直接送北京。救护车在机场等着,拉到医院住进单间。一夜之间,天上地下。 出院后,孙立哲不愿回清华园自己的家,周围的发小都上大学去了,只有自己,没学历 、没收入、没户口,有病、有前科……没脸面啊。他住到了史铁生家。史铁生已经完全截瘫了,生活困顿,却一直全力帮孙立哲。在雍和宫旁边的一个小院子里,两小间房子很挤,史铁生和孙立哲住大点儿的一间,史铁生的爸爸和妹妹史岚住小屋。史铁生的爸爸从此没脱过衣裳睡觉。 开始时两人整夜整夜地聊天,诅咒自己的命运和这个社会的怪现象。他们两个同病相怜,深感命运的无可奈何。 为了补贴家用,史铁生找了一份街道工厂的工作,一月能挣20多块钱。白天,史铁生摇车去街道工厂画彩蛋,孙立哲就买菜做饭做家务。 过了一年多,转机来了。医学院开始招研究生,而且年龄不限26岁。经过一个多月的拼命复习,孙立哲的总分和三门主课都是全国考生中的第一名,只有自以为是强项的政治最差,刚刚及格。 生活重新多姿多彩。

孙立哲(左二)主导的甲状腺肿瘤切除术取得成功

相濡以沫 孙立哲在和第一任妻子北玲之前,曾有过几段爱情插曲。 他的初恋是一位陕北女子“小芳”。“小芳”慕名来向孙立哲学习针灸。她长着一对毛眼眼,两人相互吸引。后来她告诉孙立哲说自己是富农出身。孙立哲正处在耀眼的政治光环下,女孩知难而退离开了。孙立哲对她说的最后一句话是:“我永远也忘不了你。” 第二任女友叫石芸,她扮演李铁梅。一次演出之后,没卸妆就闯进孙立哲的房间,她让年轻的孙立哲惊艳万分。她表示要跟着孙立哲在农村过一辈子。那是一段如诗如画般的美好日子。但石芸的家庭有国民党背景。又是政治!孙立哲为了前途和政治利益,选择了和石芸分手。这件事让他自责一生。 第三任女友,是一位广播站的女记者。在毛主席逝世期间,孙立哲在广播站和采访他的女记者聊了一宿。广播站的后面是家属宿舍,他们被住在那里的原北京市西城区公安局局长盯上了。聊到半夜,他们怕影响不好把灯关了,这就刺激了他人的想象力。凌晨5点钟,西安医学院党委书记找到陕西省委组织部长,组织部长立刻报到省委,孙立哲出事了!此事非同小可,居然在毛主席逝世期间,出了男女关系问题!省委组织部党委书记和他谈话,让他承认在毛主席逝世期间谈恋爱是重大的政治错误。在他被打成“四人帮”的爪牙,回到北京后没多久,广播站女友将一大箱子信和书寄到孙立哲家,女友的父亲说绝对不能嫁给政治上有问题的人。还是政治! 女友吴北玲也曾是延安知青,后来上了北京大学中文系77级,在孙立哲跌入人生谷底时,她始终不离不弃。史铁生最后促成了他们俩,他对孙立哲说:“你看人家多好,上北大中文系,那么好的前途,把她所有的资源动员起来救你,八年了,现在还爱你。”史铁生在北玲去世后写怀念文章说,“她常常下午下了课来,很晚才走,每次进得门来,脸上都藏不住一句迫切的话:孙立哲呢?要是孙立哲不在,她脸上那句话便不断地响,然后不管孙立哲在哪儿她就骑上车去找。孙立哲正在身体上和政治上经历着双重逆境,北玲对他的爱情,惟更深更重。” 孙立哲和北玲结婚后,1982年秋,考入美国西北大学医学院攻读博士学位,后来北玲也去美国学比较文学。 孙立哲后来对实验动物过敏,几次因窒息被送进医院,他的导师惋惜再三,也只得同意他转行。 北玲后来告诉史铁生,他们刚去时,一边读书一边在饭馆里打工。立哲还在搬家公司干过,一二百斤的硬木家具扛起来两腿打颤。有一次电梯坏了,就一趟趟扛上几层楼,钱却不多挣。后来他们自己办起“北方饺子公司”,开始时食客们尚不识“孙太太的饺子”,全靠电话征订“要饺子吗?孙太太的饺子物美价廉。”孙立哲下了课去采购,回到家熬上排骨汤,抡圆了膀子拌肉馅。几百个饺子在凌晨前包好,他们才睡一会儿。天亮了,孙立哲开着破汽车一家一户送。他的汽车破到了全芝加哥第一,底盘锈烂了,坐在车里往起一站,身体忽然矮下去,跑旱船似地踩在了路面上。 随后办起了“万国图文公司”,先做名片。“阿拉伯文,贵公司能做吗?”孙立哲答:“当然。”但他当时压根不知阿拉伯文有几个字母呢!两口子埋头一宿,居然把一份阿拉伯文名片做得漂亮。业务范围逐渐扩大,设备不够,北玲便于周末在其打工的公司藏下,用人家的设备工作,周六周日昼夜苦干,睡在地板上,立哲探监似地按时来送饭。就这样创业,真难,真苦。北玲说:“插队过的人,什么苦没受过?不怕。” 公司慢慢上了轨道,北玲却病了,肝癌,还是晚期。孙立哲一生救人无数,可是现在最爱的人患病,他却束手无策。 1991年,孙立哲带着妻子回国治病。为了支付治疗费,他租一间7平米的小平房开公司,开始在国内创业。祸不单行,他的父亲也得了肺癌。这段时间,他承受着巨大的经济和精神压力。不久,他的甲状腺出了问题,发烧、脸肿、肌肉松弛,极度的抑郁。他需要终生服药来代替甲状腺的功能。后来他又患了糖尿病,每次吃饭都要注射胰岛素……

图片故事人物从左至右:赤脚医生李彦、患者李成莲、患者守班、赤脚医生莫之如;后排为赤脚医生孙立哲。

两年中,生命中最重要的两个亲人相继离去。然而,苦难并没有结束。过度的疲劳导致的消化道大出血使他面对着死亡。那次,在去医院的路上,他眼睛睁不开,手也抬不起来。他感到四周那样安静,世界似乎已离他越来越远。他说:“我当时真的觉得,自己离死亡就只有那么一点点距离。” 一年后他因腹痛做B超检查,又被确诊为膀胱癌!如今,他回忆曾经接受治疗的情景时说:“每次接受药物化疗,都像脱一层皮,从死亡线上爬回来。”现在,他终于以惊人的毅力战胜了癌症,重新往返于国内外,为事业奔波…… 生活在继续,北玲去世一年后,孙立哲再婚,娶了一位名叫张瑾的下属。她生了一个男孩和两个女孩,并照顾北玲留下来的两个孩子。 2014年10月14日,孙立哲和许多当年的知青赤脚医生重回延安关家庄。孙立哲资助队里翻修了大队部和昔日的合作医疗站的18孔窑洞;给村里60岁以上的老人每人赠送一条毛毯,表达对故乡人民的深情厚谊。  (责任编辑:日升) |