|

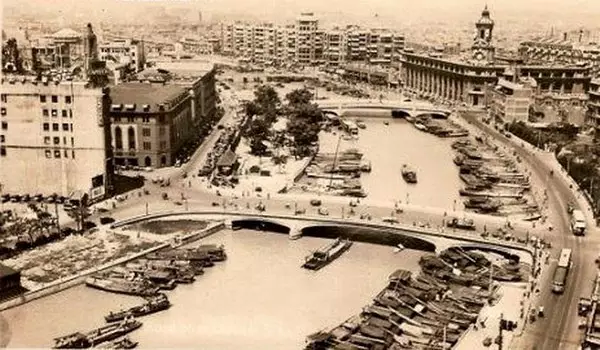

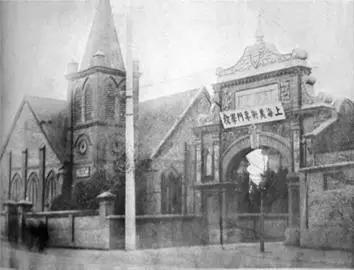

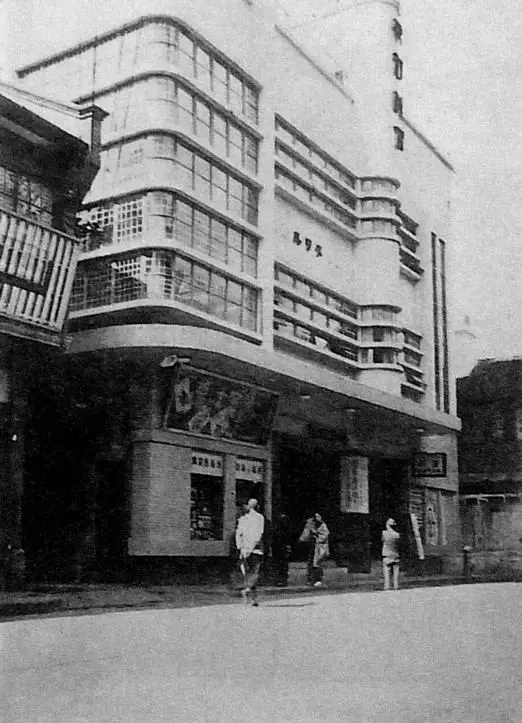

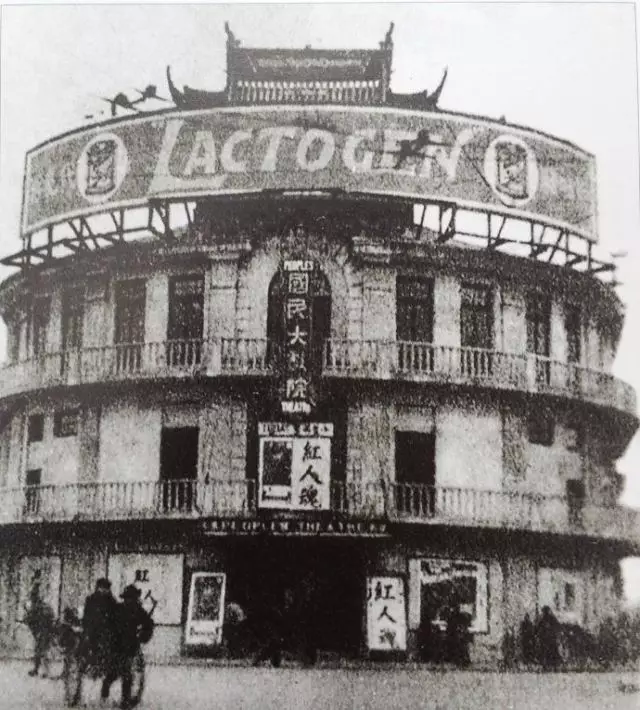

导语 乍浦路是上海虹口区一条南北走向的街道。南起北苏州路,北至武进路。全长1038米,宽8米到19米。1864年到1904年之间上海公共租界工部局分段辟筑,以浙江乍浦命名。而对大多数上海人来讲一定是在乍浦路成为一条美食街后才知道它的吧?确实,乍浦路原先是一条名不见经传的安静的小马路。上个世纪80年代中期,一些有见识的商家发现传统餐饮业的不足,在这里开出了几家讲究服务规范、注重菜式品质、讲究环境舒适的餐饮店,一炮打响。政府看到市场的需求,以实行定额税的方法给予政策上的支持。于是大批的餐饮店在这条街上冒了出来。到90年代的全盛时期,拥有上百家店铺。每到天黑,整条路灯红酒绿热闹非凡。店家赚得盆满钵满,非街面居住的居民也通过采购烟酒等得到不少实惠。店家与居民的矛盾,经过不同的利益协商也搞得妥妥的。乍浦路成了名副其实的美食街。甚至有人夸张地讲,外宾来上海在飞机上就能看见乍浦路的辉煌。经历了十几年的兴盛之后,前些年开始乍浦路美食街的衰退让许多人感到无奈与惋惜。美食街还能重振雄风吗?乍浦路会继续沉沦下去吗?它的前景在哪里?这些问题都值得理论家、城市规划部门、商家和居民认真思考的。我们只想在这里讲一句:乍浦路本是一条文化街。 乍浦路美食街 有关乍浦路历史文化的部分资料 乍浦路桥  乍浦路桥是上海开埠后,由美国蓬恩主教建造的一座浮桥。1873年改为木桥称蓬恩桥,因为东邻外白渡桥,故又称二白渡桥。1927年改建钢筋混凝土桥命名乍浦路桥。 上海美术专科学校  潘玉良(1895-1977)   上海第一届文代会1950年7月24日在虹口区解放剧场开幕 乍浦路341号原为日本人于1927开办的东和馆剧场,有近千座位,专门上演日本戏剧和电影。1945年抗战胜利后改为胜利剧场,演出中国戏剧、电影。1946年被国民党中央文化运动委员会接收,称为文化会堂,以演出京剧和话剧为主。解放后它是第一个实行军管的剧场并易名为解放剧场,军管当日公演新型歌剧《白毛女》。当时在上海属于有一定影响的剧场,人们称“南有兰心,北有解放”。特别值得一提的是1950年7月24日至29日在这里成功召开了“上海市第一届文学艺术工作者代表大会”,上海文联首届主席夏衍以筹委会主任的身份,向大会作了他亲自撰写的主旨报告《更紧密地团结,更勇敢地创造》,陈毅市长还到会作了形势报告。上海文学艺术的新航船便从这里起航。 虹口大戏院 中国第一家电影院,初名虹口活动影戏园 1908年由西班牙商人雷玛斯创建的中国第一家电影院位就在原乍浦路388号,是用铁皮搭建仅能容250人的简易房子,建造当年12月22日开幕时首映西片《龙巢》。影院初名为虹口活动影戏园,1919年定名虹口大戏院。它在中国电影史上具有极其重要的地位,可惜1998年因海宁路拓宽已全部拆除,现仅留下一块纪念石碑。 上海市第一人民医院(公济医院)  上世纪20年代北苏州路190号的公济医院院舍 第一人民医院原位于武进路85号院区花园内的八角亭上世纪80年代因扩建院舍被拆除 1863年天主教江南教会集资5万两白银,租用洋泾浜附近楼房筹建医院。1878年迁入乍浦路桥堍公共租界北苏州路190号(乍浦路口)新造大楼,定名“公济医院”。1953年经上海市政府批准改名为上海市第一人民医院。1960年武进路85号第五人民医院划归市一医院,此后逐步收缩其它院址,集中在武进路发展。而北苏州路190号公济医院老楼则因房地产开发于2010年被彻底拆除,在人们的视野中永远地消失了。然而公济医院在市民心中留下的美誉以及西方医护人员为造福中国民众,默默奉献自己青春和热情的往事不应被磨灭。 1989年5月韩子栋在虹口区昆山公园“小萝卜头”塑像落成典礼上讲话。 上海昆山公园原为一块荒地,中间有一个养鸭塘。1895年公共租界工部局向中国地方当局取得了水塘及其旁边7亩多土地使用权,又购得相邻的3.26亩土地,于是填平池塘,种树栽花,建成公园,于1898年7月19日正式开放,取名虹口公园,后改名昆山儿童游戏场,1934年6月23日改名昆山公园至今。公园曾经历过多次毁灭性的破坏。1940年日本侵略军占为临时集中营,关押300名中国人。1949年上海解放前夕,国民党军把这里作为停车场,园内积水,花木也大多被毁。解放后,经过修复在 1950年1月重新开放。“文化大革命”期间,园内建窑烧砖,开挖防空洞,树木破坏殆尽,被迫再次闭园。1981年开始修复工作,1983年5月1日再次开放,与此同时,公园靠乍浦路部分被占用建造人防大楼和虹口图书馆。1989年在公园中部建了一座高1.8米青铜质地的《小萝卜头》塑像,现已移至虹口区青少年活动中心。 西本愿寺 西本愿寺旧址,图右公房建造时拆除寺庙一部分 乍浦路455号原为日本佛教庙宇西本愿寺上海别院。日籍建筑师冈野重久设计,岛津工作室于1931年建造。建筑面积 407平方米,砖木结构一层。仿日本西本愿寺式样,呈印度佛教建筑特征。马蹄形的拱形大厅,沿街东山墙置大的拱形火焰形券面,券上饰莲瓣浮雕,券下缘为禽乌浮雕的带饰,其下原有浮雕已不存再下是三行,每行七朵莲花浮雕,朵朵形态不同。北面有拱券门斤,拱券立面饰半圆形浮雕。 西本愿寺上海别院初设文监师路(今塘沽路口)114号,1906年开院,次年设立龙谷会,开始对中国人传教。1931年在现址建寺院,作参拜神道、僧人住所和暂存骨灰盒之用。抗战胜利后寺院曾作和平博物馆之用。解放后一度作为青少年体育活动场所。80年代为建造居住房屋,寺庙建筑西面被拆掉部分。  胜利电影院1930年7月开幕 胜利电影院现状 胜利艺术电影院,初名好莱坞大戏院,地址乍浦路408号,由张志标(魔术师张慧冲之父)创建,1929年2月11日开幕,未几即停业。随后由德、英商接办,先后改名国民大戏院和威利大戏院。1941年售与日人律吉悦夫,更名昭南剧场。抗日战争胜利后由上海市社会局接收,改名民光剧院。1949年6月7日由上海市军管会文艺处接管,同年12月易名胜利电影院,曾一度易名胜利新闻科教电影院。1989年改名为胜利艺术电影院。 中国第一盏电灯和第一个发电厂在此诞生 上海最早的发电厂 早在1879年5月28日,公共租界工部局电气工程师毕晓浦(J. D. Bishop),在上海虹口乍浦路一座仓库里,试验成功碳极弧光灯,宣告中国第一盏电灯问世。当时用7.46千瓦的蒸汽机带动自激式直流发电机,将发出的电能点燃了这第一盏灯。中国首座商用火电厂是上海电光公司的乍浦路火电厂。该厂于1882年 7月26日正式发电,发电机组容量为12千瓦,可供19盏弧光灯的照明用电。它比世界上最早的公用电厂(伦敦,1882年1月12日)仅晚6个月。 西童女校旧址 西童女校旧址位于塘沽路390号(乍浦路口)是汉璧礼(Thomas Hanbury)创办的公共学校之一。1893年,公共租界工部局购得该处的土地建设校舍,建筑面积864平方米,砖木结构单层,对称排列,坐北朝南,典型外廊式建筑,具有英国安妮女王时期的建筑风格特征。学校取名“西童女书院”,又称 “西童女校”。1927年改成工部局的一个市政机构,后被用作日本人的小学。抗战胜利后,成了国民党宪兵队机关,1949年后做过解放军招待所,以后为上海建工集团安装公司所用。 不同风格的各式民居 小浦西公寓 乍浦路上除了一些石库门里弄(如:乍浦里、颐和里、安定里、久庆里等)以外,这里长期居住着许多广东人、日本人,曾用过“广东街”、“日本街”(甚至慰安所的旧址还在)的别称。民居也具有不同的建筑风格。比较著名的建筑有:浦西公寓、小浦西公寓、蟠龙街、景林庐等。 (责任编辑:晓歌) |