撰文 | 袁琳 摄影 | 吴家翔 编辑 | 金赫 连夜出逃 徐玉坤61岁那年,决定换个活法。那天夜里,河南省南阳市溧河店这名普普通通的农民,趁老伴睡着后,偷偷摸摸从红砖砌成的二层小楼里溜出来,合上了进出几十年的两扇红色木门。 他一路谨慎又激动,先是到达离家不远的朋友家——朋友姓张,是新交的,家里人还不认识,这样可以避免走漏风声。 老张是唯一知晓徐玉坤计划的人,他比徐玉坤年长将近十岁,在溧河店一家厂子里看门,住在几平米的保卫室里。徐玉坤觉得他可靠,理由是:老张爱好中医,平日里热衷给左邻右舍看病,不收钱。 那一夜,老张已经等候多时,他几平米的房间里,藏着徐玉坤此次“出逃”的所有装备:一辆永久牌自行车,一个手工缝制的油皮大包。帐篷、睡袋、修理工具、照相机、相机支架、日记本、换洗衣物……塞进油皮大包里,满满当当,统共60斤。过去几个月,徐玉坤像蚂蚁搬家一样一件一件把装备往老张屋里挪,今天一把扳手,明天一把钳子,后天一块塑料布。 老张现在八十几岁了,还总记得那段时间。徐玉坤趴在自己家屋里的地上缝一块大油布,一边制作旅行袋,一边兴奋地讲述他的“梦想”。 他要离开溧河店。他要“上路”。

徐玉坤趴在自己画的地图上讲述自己的骑行故事 图片 | 吴家翔

徐玉坤的一生都活在这里。他的家是一片看不出差别的砖房里的一户,屋里光线昏暗,厨房还保留着烧柴的土灶,洗衣机是洗甩分离的老款式。门前一条小河流过,河水是浑浊的土黄色。 鲜花让徐玉坤的家与其他门户有了差别。他和老伴都爱花,在红色大门前摆满了颜色鲜艳的盆栽,一直延伸进屋里,红色的最多,大朵的是菊花,小粒的是装饰性的红色小辣椒。红色是老太太最钟爱的。 溧河店的时间过得慢。老人们总是醒得早,四处收拾一通,便聚到巷口靠着墙嗑瓜子聊家常,天气好的时候,搬出凳子在河边搭起桌玩牌,打发时间,吃过晚饭到子女家串串门,一天就结束了。 这样的生活,让老年的徐玉坤感到恐慌。 他原本想像正常情况那样,和家人商量一致,光明正大地上路,但是失败了。大概八年前的1999年,他想出发想得厉害,整夜失眠,脑子里不停设想上路需要哪些东西,会出现哪些困难,怎么应对。“当时我太急了,我买了好多装备,我想上路。”徐玉坤说,他召集了家庭成员,跟大家说了想法,结果没有一个人同意,“全都训我、弹劾我,最后,没走成。” 徐玉坤心里着急,但还是顺从了子女的想法。他最终用这个理由说服了自己:四个女儿,有两个还没成家,自己的任务还没完成,放下吧。

徐玉坤和家人在一起 图片 | 吴家翔

2007年,徐玉坤的四个女儿都结婚了,孩子们告诉他,以后不要干活了,在家休息吧。徐玉坤心里想,到时候了,可以上路了。这次他选择暗度陈仓,表面若无其事,背地里在老张家谋划路线。 这一刻他已经心心念念了几十年。他一路摸黑,朝着北京的方向骑,确认已经离家很远很远,他才停下来,给老伴打了电话,告诉她:“我上路了,已经骑了一百里开外了,具体位置就别问了,不要找我。” 他每天早上五点醒来,骑到七点左右,天完全亮了,停下吃早饭。接着再骑,除了吃饭,一直骑到晚上七八点,夜里就在空地里搭帐篷,钻进睡袋睡觉、写日记。条件实在恶劣,也会到别人家借宿。 到一个城市标志性的建筑,他会停下来欣赏一会儿,把相机架子撑起来,给自己拍张照。每到一个城市,他首先找邮局,在准备好的空白本子上盖上当地的邮戳。两个月后,身上的钱全都花光,徐玉坤结束了第一次旅程。 这样的旅程一共进行了十三次。他十三次出发,把内陆省份走完,又去了港澳。他谋划出国骑行,接连去了东南亚、蒙古、俄罗斯、欧洲和澳大利亚。 从2007年4月到2016年9月,徐玉坤从61岁骑到71岁,用了十年时间,换了六辆捷安特,用坏三口电饭锅,穿旧十套一模一样的户外服,磨破四个自制油皮包,写了十三本日记,一共穿越了23个国家。

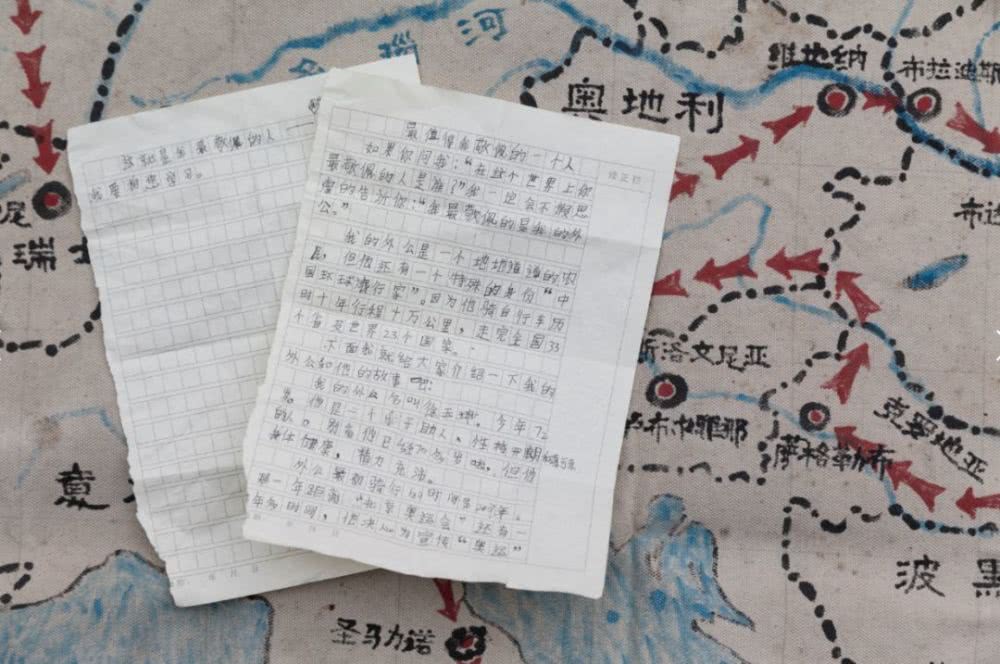

徐玉坤的旅行日记 供图 | 徐玉坤

他是不是神经了? 整个溧河店,没有人能理解徐玉坤的选择。他们都说他病了。 第一次骑行回到家里,徐玉坤变得又黑又瘦,头发和胡子留得很长,衣服也破破旧旧。家人和邻居都像看异类一样盯着他,其中一个女儿说:“他可能神经了,要不要把他送到精神病院去?” 没有人接纳徐玉坤的新活法。有一次他骑行回来,头发和胡子很长,他自认很有些艺术感。刚到村口,被一个女婿看到,冲他放了狠话:“你再不剪掉,以后不养活你了。”徐玉坤不愿意剪,被老伴抓住领子拖到理发店,强制性剪了。从此以后,每次回家前,他总是先把头发和胡子剃了。

2016年,徐玉坤在澳洲朋友家中做客,那时他留着头发和胡子,很有艺术感。供图 | 徐玉坤

听到女儿说要把自己送进精神病院,徐玉坤害怕,不敢再与家人争论。“其实这句话,我最扎心。太急了,真送去我一定会死,当时是死也要走那种劲儿。”他说。 溧河店位于南阳市市郊,起初是彻底的村落,后来城市扩张,溧河店村变成城中村,家家户户修起楼房,村里的人们享受安乐的小日子,很少出门。隔壁县来的老张,都会被称为“外地人”。徐玉坤四个女儿里的三个都没有嫁出村,最近的离家100米,远的300米,只有一个女儿稍微远些,也还在南阳市里。 女儿们起初不明白父亲为什么要出去骑车。二女儿徐海棠说:“我们想象的一家人和和气气地团聚在一起,就很幸福了,出去受那个罪做什么?”开始骑行前,徐玉坤是一个150多斤的微胖老头,患有并不算轻的心脏病和肠胃病,严重时四肢无力,蹲下就站不起来,吃一小碗饭就觉得撑得难受,不敢碰凉食。 孩子们最担心的是父亲身体受不了,在路上遭遇意外,同时也觉得没有必要做这件事,另外,家里的经济条件也不支持。“我记得他第一次出去,走出一百多公里给我打电话,说了几句,然后问我能不能给他打点钱。” 二女儿家以养奶牛为生,每天早上五点起来挤奶,白天洗用具,晚上要再挤一次,整日忙碌。说到钱的问题时,她正在冬日的冰水里洗刷奶瓶子,有些不好意思地低着头。 徐玉坤第一次骑行东北花费的2000块钱,是他务农时大约半年的收入。后来出国骑行,每次的花费更高达万元。这个数字对溧河店的人来说,已经是笔不小的数目了。邻居冷言冷语地评价:吃饱了撑的,有那个钱来好好享受不行?尽给子女添麻烦。 邻居老太太回忆,当初听到的消息是,反对徐玉坤最厉害的是他的老伴儿。老太太觉得徐玉坤要把她丢下了,老两口闹得很不愉快。 1999年那次,孩子们集体反对徐玉坤上路后,二女儿记得,父亲最终坐火车去四川玩了一趟,回来整个人都神采奕奕,兴奋地向他们介绍路上见到的新鲜事物。在那之前,父亲没有离开过他们,他没有出过省,甚至没有到过河南省会,最多去过别的县城。二女儿以为,那次旅行已经了结父亲的心愿了,在父亲“出逃”之前,她没有感觉到任何异样。 在徐玉坤的印象里,最初几年,他收到的反馈全是铺天盖地的嘲讽,“是个傻子都在讽刺我,所有人都讽刺我。”他说。印象最深的一次,他骑行出门,碰见一位是退休教师的老朋友,俩人站一起愉快地聊了几句,徐玉坤准备离开走出几步后,听见一个人凑上去问那位朋友:“他是不是神经了?”那位朋友回答:“不神经干不了这样的事!”徐玉坤在几米外听得清清楚楚,心里觉得很难受。 “神经了”是大家对他的一致评价。

外孙眼中的徐玉坤 图片 | 吴家翔

唯一不反对的是老张。老张有过一瞬间的想法,想和徐玉坤一起走,但他丢不开手上看大门的工作。其实他也不理解徐玉坤的理想,他对徐玉坤的判断依据来源于:他写了一手好字,总是义务给村里墙上写印刷大字,这样的人一定是好人,没有坏心。总有闲言碎语传到他耳朵里,说徐玉坤疯癫了,瞎折腾,他怼回去:“你懂什么?就知道坐井观天!” 老张如今81岁了,别人说话不太听得清,徐玉坤和老伴提着水果去看他,大声喊话谢他:“老哥,当年是从你这儿打响了长征第一枪,多亏了你!”老张呵呵地笑,话题总是不自觉地转移到自己对于免费帮人看病的愿景上,临走前说了一句:“我挺羡慕你。” 第一次骑行回家,家人们想了很多方法阻止徐玉坤的再次出发。他们把他的钱没收了,又偷偷把他的相机藏起来,以为这样父亲能安分下来。但这一招没有奏效,2007年10月,徐玉坤取出自己私藏的1500块小金库,花1420元买了一个新的卡片相机,在全身只有80块钱的情况下,再次出发了。 “我太压抑了” 徐玉坤问过自己那个所有人都在问他的问题:为什么一定要上路去?他给自己的答案是:“我太压抑了。” 五岁的时候,徐玉坤的母亲去世。1959年,中国三年经济困难时期,徐玉坤的父亲双目失明,当时徐玉坤13岁,刚上完五年级,他还有四个哥哥姐姐,都已经参加工作离开溧河店,照顾父亲的责任自然而然地落在他肩上。徐玉坤因此离开学校,回家务农。 徐玉坤的四个哥哥姐姐全都脱离了黄土地,两个进了工厂,一个是教师,一个是土产公司职工。他原本也想出门打拼,读书时,他的成绩是班上前几名,字写得好,也爱写文章。但照顾父亲的重担把他拖住了。 “只有在家务农和照顾父亲是我应该干的。没人照顾,他一天也没法生活。”徐玉坤说。 父亲离不开他,父亲去世后,妻儿离不开他。徐玉坤打心底里羡慕哥哥姐姐,“我啥时候能出去,能走得更远?”从回家务农开始,这种想法就在徐玉坤心里埋下了,他还想上学,不甘心。 二女儿徐海棠幼时对父亲的印象,感觉他总是在给爷爷做饭。她觉得父亲性格果断,说一不二,并且总是为别人着想。她记得小时候,父亲当过大队民兵营长,村里每次有进厂工作的名额,父亲总是优先分给其他人,“其实他自己也有资格去的,他总说这样不好”。 徐玉坤的心老是在溧河店之外。他养成了练书法的习惯,平日里爱写点文章,《河南日报》是他最爱看的,他不太关心生活琐事,喜欢关注国家大事、政策方针、社会名人,愿意跟朋友聊些国家层面的话题。 “我总觉得一种压抑,劳动中总是不想服输,生活总是不开心。”徐玉坤说。

徐玉坤在家中 图片 | 吴家翔

他有时候看着自己身边的环境,对这种生活感到震惊。这原来是农村,现在是城中村,人口几十倍的增长,“这些年死了好多年轻人,六十岁以下的年轻人不下五十个,一年两三个”。他留意到,“人死了,大家就不以为然,死了就埋,埋了谁也不说。” 侄子的经历让他反思人的生存方式。37岁那年,他侄子脑出血倒在麻将桌上,落得半身不遂,走路一瘸一拐。在溧河店,打麻将是最为常见的生活方式,包括年轻人。他看着身边的人“虚度时光”,“我不能这样,我必须干我想干的事”。 到了四五十岁,所谓的中年危机时期,被压抑的心理越来越焦灼,想走出去的愿望越来越强烈,徐玉坤开始睡不着觉,夜夜失眠,到了梦寐以求的程度。他想上路旅行,想看看别的地方是什么样。 同样的几个问题,在徐玉坤脑子里整年整年地绕,落灰一样,一层一层积成了一堵墙,最终爆发了2007年那次“出逃”。他做过许多自我反省,其中一个是:同样是面朝黄土背朝天,都被压住了,别人为什么就没想冲出去,怎么就你想了?他想不明白,最后给了自己一个答案——大概是一种天性吧。 没吃的,他煮了三只被撞死的袋鼠 第一次出国,徐玉坤没有经验,不知道怎么办签证。他花了将近一年的时间才搞清楚:先是骑了几千公里到新疆喀什,想进入吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦。在那待了半个月,被告知无法办理,又转到北京的大使馆,才明白出国原来要很多的条件。要收入证明,要银行流水,要邀请函,很多是他没有的。又过了几个月,他终于在旅行社的帮助下,办了去东南亚的签证。 在国外,最困难的是语言问题。最初几年骑行东南亚,徐玉坤每到一个地方,首先要找到华人,让对方帮忙换当地货币,买电话卡,然后按着导航骑车。后来有了翻译软件,语言问题基本解决。最大的困难变成充电。在国外,没有导航,徐玉坤一步都不敢走。 每次旅行回家,他都手绘一张大地图,把走过的路线仔细标好,海洋的地方全都涂成蓝色,跟买来的地图一模一样。他每天都写日记,记录这天的路途和遭遇,一次旅途是单独的一本。专门用来盖邮戳的笔记本上,他仔细地画好每个邮戳应该占的区域,盖上之后,再写上当地的地名,以免日后不认识。 徐玉坤用一种愚公的方式进行他的旅程。

徐玉坤在护照上记录骑行中的点滴 图片 | 吴家翔

2007年春天,驴友老周在长春第一次碰见徐玉坤。老周与徐玉坤同岁,也是骑行爱好者。他们坐下来攀谈了一阵。老周见徐玉坤自行车后面绑的旅行袋,是用油皮自己缝制的,心想这个人经济应该比较困难。他随口问了一句:“你退休工资多少?”徐玉坤回答说,四千。 第二年,老周经过河南,到徐玉坤家做客。住了几天,才意识到,徐玉坤是属于没有退休工资的那一类人。和徐玉坤妻子聊天时,她对他谈到对丈夫骑行的反对,因为出去要花不少钱,但他们家没有钱。老周觉得徐玉坤路走得辛苦,也佩服他的毅力。 徐玉坤第二次上路,是在与家人决裂的情况下进行的,那是他最艰难的一次。他一路向东,打算完成中国东南沿海的路线。 路过南京时,徐玉坤在老周家借住了几晚。老周至今回想起来,只记得那是平凡的几日,驴友路过自己家,理应招待一下。 但在徐玉坤的视角,情况不太一样。那几日,徐玉坤的自行车脚蹬子正好坏了,老周陪他去捷安特专卖店换脚蹬子,维修要71块,但徐玉坤全身上下只有70块钱,朋友面前徐玉坤不好意思显露窘境,没有太讲价,付了全部的钱,变得身无分文。 他始终没有给老周说自己没钱了,住了两天又硬着头皮上路。他每天都到银行,把卡插进机器里,看里面有没有钱,他以为家里总会忍不住给他打点,但总是无功而返。他又给体育局打电话,问能不能给他打点钱,支持他的运动事业。每天去看,每天的余额都是零。 路上是艰辛的。徐玉坤每天骑行一百公里,“打瞌睡”是他最大的敌人。生物钟作祟,每天到11点,他就觉得瞌睡得厉害。天气好或有人的地方,他会停下来睡上十几二十分钟。遇上下雨或下雪的天气,他披着塑料布做成的雨衣骑,找不到地方停下来休息,只好强忍着睡意。 “有时候好像睡着了几秒钟,到路最边上的时候,马上醒了,经常出现这样的情况。”他说。有一次骑到陕西,天正下着大片雪花,他瞌睡来了没绷住,摔到路边的深沟里了,正好从两棵树的空隙间摔下去。 为了不让自己睡着,他想过很多办法。在东北的大兴安岭,瞌睡了,他就使劲大喊,让声音在森林里回响。这个办法只能奏效一两次,后来就不管用了。在新疆,他路上捡到一条机器用的皮带,挂在车上,瞌睡了就用皮带甩自己的脊梁,甩得啪啪响。 他在东北被虫子咬得满脸肿胀,在罗布泊的大桥下碰见过黑熊,在欧洲迷过路。他的印象中,还遇见过不少温暖的人。苏黎世的夫妇帮他找过充电的咖啡厅,澳大利亚的一家人盛情款待过他,比利时的女孩给他一条纪念围巾,他去哪儿都带着。 几次旅程后,他开始自己带上锅具,一路做饭吃,这样可以减省很多开销。他说,穿过澳洲千里无人区的那十天,粮食吃完后,他煮过三只被车辆撞死的袋鼠。

徐玉坤的旅行日记 供图 | 徐玉坤

死在路上也心甘情愿 2018年11月24日,北京梅地亚中心,徐玉坤和来自各行业的学者一起坐在台上,台下座无虚席。徐玉坤像军人一样笔直地坐着,显得拘谨严肃,听别的学者回答观众的提问。讲到好笑的点,大家哈哈大笑,他也一动不动。 他在女儿秋菊的陪同下到北京参加这次演讲。头一天,他们刚从上海赶过来,在那参加了一个全球旅行峰会。迪拜的王子亲手给徐玉坤颁了奖,邀请他下个月去迪拜观光。 演讲和接受采访是他目前生活的一部分。 2016年从澳大利亚回来,由于经费问题,他暂停了骑行,打算筹足了路费再出发。他的目标是走遍五大洲,现在还差美洲和非洲,他的下一步计划是骑行加拿大和美国,需要路费至少三万元。 徐玉坤觉得自己总是很忙。具体忙了些什么,他又说不上来。他脱下迷彩帽子挠挠脑袋,回想自己一天是怎么度过的,脸上掠过茫然的神情。 他今年72岁了。

徐玉坤在骑行 图片 | 吴家翔

在家的日子,他也总是一身骑车时的装扮,军绿色的户外服装,迷彩帽,军绿胶鞋,裤腿用绑带束口。一模一样的这套衣服,老伴给他买了十来套,来回换着穿。这样的装束让他安心。 家里人已经不再反对他的旅程了。邻居和朋友中,“十成里有七成改变对我的看法,还有三成没变,还是带着怀疑的眼光。”徐玉坤说。但他听到的,更多的是对他的羡慕。 二女儿放下对父亲的担忧是在几年前。当时她和父亲一起去三楼晒麦子,她因为喂牛晚去了一会儿,发现父亲已经搬了十几袋了,还剩十几袋,两个人一起搬了,第二天她腿疼得走不动路,父亲却一点事没有,又去给别人家帮忙了。她才意识到出去骑车这几年,父亲的身体发生了很大的变化,从150多斤减到120多斤,身上一点肥肉也没有了,比年轻人还有活力。 这么多年过去,徐玉坤的老伴儿嘴上不说,心里早就接纳了他新的活法。她记得他第一次偷偷出去,打电话回来的时候是早上七点钟。她知道徐玉坤在外每天会在晚上九十点的时候给她打电话,那时候他扎营完毕,才能空下来,她总是等着他报了平安才放心睡觉,不打电话就睡不着。 徐玉坤在家跟客人聊天时,老太太独自搬了洗脚盆,坐在幽暗的厨房里泡脚,面朝着丈夫的背部,仔细听他说的每一句话。她有时也想插一句话,张开口又闭上了。过去十年,很多个日夜,她都是在这间昏暗的屋子里,在担心和孤独中寂静地度过的。 她不再阻止徐玉坤的远行了。徐玉坤担心她的病情,她对他说:“你走吧,我这个病永远就这个样,轻了回家来,重了上医院,你不用操心,有四个孩子们照顾,你别管了。” 老太太坐在小板凳上轻轻地叹气,因为常吃激素药,身体肥胖而浮肿。“生病了他总给我说,坚持住,再等他几年,回来以后一起做个伴。”

徐玉坤和老伴儿包饺子 图片 | 吴家翔

2018年9月,为了凑路费,徐玉坤在郑州办了一个月的展览。他把有代表性的照片洗出来,贴在长布上,每一张下面写上注解,再标注上对所到国家的理解。有的好故事,他画成画,更直观好看。 他心里暗暗着急,不知道什么时候才能凑足路费,再次出发。最终,一名网红认识了他,在网上很快帮他筹了一万多,徐玉坤立马收拾回家。2018年底,徐玉坤在北京顺利地办好了美国签证,今年4月,他将启程前往美国和加拿大,开始美洲的四个月旅程。 徐玉坤知道自己十年来旅行没有留下任何伤残是极大的侥幸。但他说,从他出发时他就做好心理准备,“就算死在路上也是心甘情愿的”。 走过的22个国家,他最喜欢的是荷兰:“那里面临着大海,水多,船多,到处像画一样,村庄、田野,到处都是大雁群,就连城市的街心花园都有大雁群,大雁和天鹅在人们面前都不害怕,人们也不会打扰它,动物和人和谐相处,真的特别好。” “如果不走,等我真走不动了,我会后悔得要死,不如现在就走了。”他说,许多同龄朋友一年一年死去了,自己过得那么辛苦,却还好好地活着。“我现在七十多,想活的,反而活不了。不怕死,反而死不了。” 视觉设计 | 王金龙 视觉监制 | 于涛 运营 | 张琳悦 任倩 校对 | 阿犁 统筹 | 王波 (责编:日升) (责任编辑:日升) |