呼玛当年吃什么

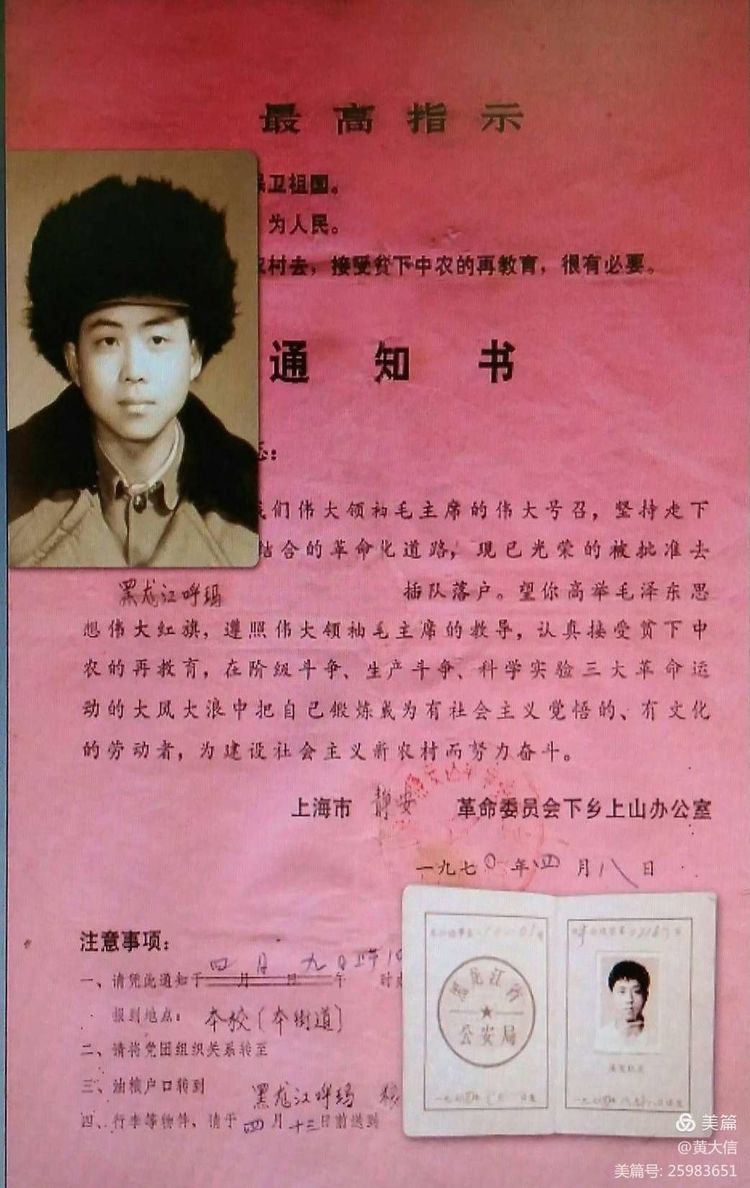

来源:黄大信美篇 作者:黄大信 时间:2021-11-05 点击:

呼玛是高寒地区,黑龙江半年冰封,年均气温-2.1度,无霜期90~105天。主要农作物是小麦和大豆。大兴安岭林场的知青拿工资,有探亲假,吃商品粮,但每月只有1斤大米和10斤面粉,其余的是高梁米、玉米碴子等粗粮,每月供应1斤肉。呼玛短暂的夏天能种一些蔬菜,春天先在暖棚育秧,然后移裁到大田。有的年份8月份来一场早霜,菜园子只能早早罢园了。图为农民屋前自留地栽种的蔬菜秧苗。当年“割资本主义尾巴”,农民自留地多余的蔬菜不能到市场出售,有专门的市场管理人员看到就过去撅秤,只有生产队集体的可以卖。在那个计划经济年代,什么都紧缺,常有城镇职工利用星期天找一块僻静处搞小开荒,种些土豆倭瓜。

我们刚到呼玛时住在生产队的场院里,场院是队里冬天打场脱粒的场所,场地上泼水形成不起尘的冰面,而后在场地上压滚子给黄豆脱粒,或者开来机器给人工收割的小麦脱粒:拆开麦捆送进机中,那边分别扬出麦秆和麦粒。平时场院也是个养猪场,一个五保户朱大爷常年住在那儿养猪。第一次见到我们时他自我介绍:我姓朱,一边指着猪说,就是这个猪。露天的养猪场臭气熏天,苍蝇成群。在厨房锅台上他一掀开锅盖,总有几只苍蝇掉入锅中。我们支起蚊帐不是为了防蚊,而是为了防蝇。热水瓶的瓶口密布着苍蝇的唾沫。后来想起一招,用棉花沾了敌百虫药水,用线吊在门框上方,回来看到苍蝇好像少了些,桌面上是一层死苍蝇。我们4月下旬到达时,正好碰到猪瘟,于是乘猪还有一口气时赶紧放血,那些天,几乎天天有肉。小张写了家信说这里天天吃肉,于是有尚在犹豫不决去哪里下乡的同学被忽悠到黑龙江下乡了。生产队一年只杀2次猪,分别是中秋节和端午节。中秋节杀的猪可以冻起来吃到过年,但知青食堂大都是一人一碗红烧肉一次吃光。知青食堂也养了几只猪,喂麸皮和泔水,也远远解决不了吃肉的问题。当年商店里有卖大口瓶装的上海产猪肉罐头,要解谗的话,去买一瓶,剁上一颗白菜包饺子。

这张照片大约摄于1973年春节期间,2位化过妆的女知青可能刚参加演出后还来不及卸妆,背景房子是新建的知青食堂兼生产队会堂。透过聚焦模糊的镜头分辨,东墙上有我用石灰刷的魏碑体大标语:坚决响应党中央的号召,为普及大寨县而奋斗!这块地方原先是个大车店,生产队买下拆了旧房,盖起了一栋食堂和两栋知青宿舍。

当年队里常年有五六十个知青吃食堂,(夏天有队伍外出修路,冬天上山打柈子)。知青食堂一般有2人做饭:1个司务长加1个炊事员。他们是记工分的,知青每到年底分红时,要扣掉5个义务工,(含上山打火、民兵训练用工)。

食堂一般2天做一次馒头,每次发一百多斤面粉,用压杠压面。一口大锅蒸馒头兼做菜汤。北方不产竹子,大笼屉是方的,用樟子松打制。知青食堂平时的食谱主要是馒头加菜汤。要想多出面粉,85%以上面粉就比较黑,个别年份涝,麦子捂在地里,做出来的馒头又黑又粘牙,扔在地上也找不到。菜汤有白菜土豆汤,卷心菜汤,海带豆腐汤,冻豆腐清汤。那个年代全国都是计划经济,上海稍微好一点。探亲回来时带着全家省下来的咸肉、猪油、香肠、年糕片、大米卷面、香烟糖果甚至肥皂草纸。宿舍里狼多肉少,从上海带回来的东西再多也不会细水长流的。东北人不吃毛豆,上海知青收工时捎带回来,用铝制洗脸盆煮着吃。晚上饿了,烤馒头片,烤土豆吃。当然知青中也免不了顺手牵羊偷鸡摸狗的。

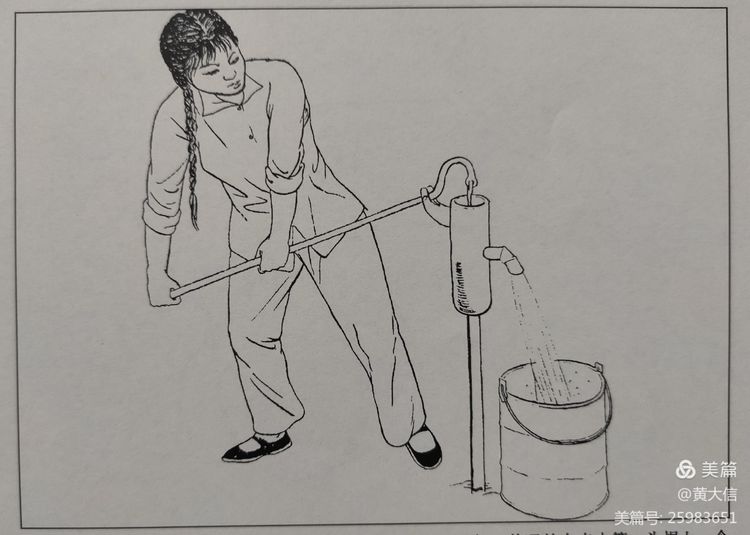

食堂里用压井打水,压井是房子盖好后在屋内打的井:自来水管前面焊上带眼的尖状头,往地下像打桩一样砸下去,管子不够长再接。有了压井,大冷天就不用出门去溜滑的井边打水了。

食堂一般2天做一次馒头,每次发一百多斤面粉,用压杠压面。一口大锅蒸馒头兼做菜汤。北方不产竹子,大笼屉是方的,用樟子松打制。知青食堂平时的食谱主要是馒头加菜汤。要想多出面粉,85%以上面粉就比较黑,个别年份涝,麦子捂在地里,做出来的馒头又黑又粘牙,扔在地上也找不到。菜汤有白菜土豆汤,卷心菜汤,海带豆腐汤,冻豆腐清汤。那个年代全国都是计划经济,上海稍微好一点。探亲回来时带着全家省下来的咸肉、猪油、香肠、年糕片、大米卷面、香烟糖果甚至肥皂草纸。宿舍里狼多肉少,从上海带回来的东西再多也不会细水长流的。东北人不吃毛豆,上海知青收工时捎带回来,用铝制洗脸盆煮着吃。晚上饿了,烤馒头片,烤土豆吃。当然知青中也免不了顺手牵羊偷鸡摸狗的。

食堂里用压井打水,压井是房子盖好后在屋内打的井:自来水管前面焊上带眼的尖状头,往地下像打桩一样砸下去,管子不够长再接。有了压井,大冷天就不用出门去溜滑的井边打水了。

东北人家室内的压井。

呼玛户外的辘轳井。一般深十几米,井壁都是用原木镶砌的,冬天井台上要经常凿冰,到了夏天井水面四周还有厚厚的冰。

铲地季节,食堂赶马车送饭和开水到地头,老乡自带干粮。

大约1975年麦收,我跟在康拜因上灌袋,也享受了几次拖拉机驾驶员的小灶待遇。

拖拉机手的田头午餐图。队里女知青小金负责烧司机小灶,无非是多放油的小锅菜。饭菜做好后赶着马车送到地头。有一次吃的粉条里还有老鼠屎,记忆深刻。

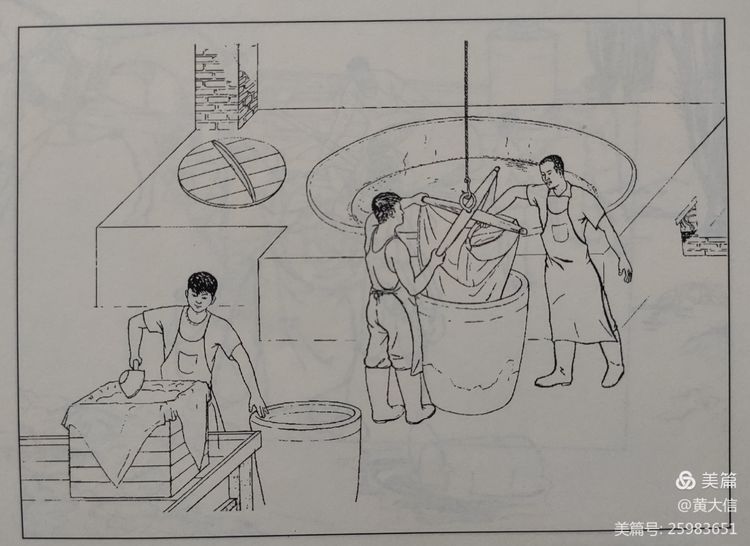

生产队开豆腐坊,豆腐渣可以喂马。买豆腐需用粮票和钱,也可以用黄豆和加工费来换豆腐:水豆腐1斤黄豆+9分钱;干豆腐1斤黄豆+1角2分。夏天豆腐做多了容易馊,冬天可以做成冻豆腐,豆腐冻过以后有海绵状的小孔。食堂里经常吃的豆腐汤:一碗汤里加酱油膏调味,漂着三四块豆腐。

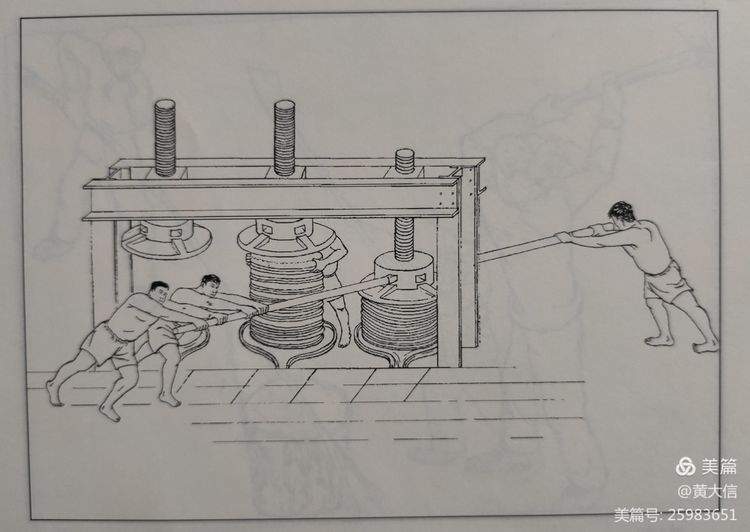

这个是大队办的榨油坊土法榨油。

镇上唯一的一家饭店门前挂着2个幌子。幌子是中原地区传过去的,但现在内地的饭店很少有挂幌子的。东北饭店的幌子代表饭店的级别:2个幌子代表小饭店,可以点菜,但限于菜单上的菜;4个幌子是中型饭店,菜系全,内设雅间;8个幌子可以做滿汉全席。当年队里有个知青小L把呢制大衣卖了,经常一个人去饭店打牙祭,被大伙认为不会过日子;还有一个知青小Z夏天把冬衣卖掉,换钱吃喝。现在看来,他们在长身体的时候及时补充营养才是正确的,其他都是身外之物。

红的幌子代表汉族,蓝的幌子代表回民。那时候猪肉供应很紧张,养猪场即使发现米猪肉,也舍不得销毁,而是高温消毒后在饭店以低价销售。(米猪肉也叫豆猪肉,受寄生虫猪肉绦虫感染的猪,瘦肉上有黄豆大小乳白色的半透明水泡,像是猪肉中夾有米粒。)

镇上唯一的一家饭店门前挂着2个幌子。幌子是中原地区传过去的,但现在内地的饭店很少有挂幌子的。东北饭店的幌子代表饭店的级别:2个幌子代表小饭店,可以点菜,但限于菜单上的菜;4个幌子是中型饭店,菜系全,内设雅间;8个幌子可以做滿汉全席。当年队里有个知青小L把呢制大衣卖了,经常一个人去饭店打牙祭,被大伙认为不会过日子;还有一个知青小Z夏天把冬衣卖掉,换钱吃喝。现在看来,他们在长身体的时候及时补充营养才是正确的,其他都是身外之物。

红的幌子代表汉族,蓝的幌子代表回民。那时候猪肉供应很紧张,养猪场即使发现米猪肉,也舍不得销毁,而是高温消毒后在饭店以低价销售。(米猪肉也叫豆猪肉,受寄生虫猪肉绦虫感染的猪,瘦肉上有黄豆大小乳白色的半透明水泡,像是猪肉中夾有米粒。)

这是呼玛酒厂的老照片。酒厂的白酒有65度,用土豆做原料,酒名:呼玛小烧。当年喝白酒是倒在茶缸中,一桌人传递着喝的,喝多喝少自已随意。女的一般喝色酒,当时不知道所谓的色酒,是用食用酒精、色素、香精、兑井水制成的。

1970年夏天,下乡几个月后,我们几个小伙伴被派往兴隆山里的余庆上沟建设后方生产基地,在那里干了2年。

我们的主要任务是建房、开荒,吃的蔬菜要从六七十里地的队里拉来。

每次拉菜,叶亮都要赶着牛拉的四轱辘车到八里外的呼玛河边短驳回来。

吃得最多的是大头菜(卷心菜),带队的老社员“把头”对着缺少油水的大头菜嘀咕说:大头菜剁巴剁巴烀一锅,跟猪食似的。

西葫芦也是主打菜。

西红柿是好东西,可惜经不起长途运输的颠簸。

刚摘下的黄瓜带刺多水嫩脆。

1970年夏天,下乡几个月后,我们几个小伙伴被派往兴隆山里的余庆上沟建设后方生产基地,在那里干了2年。

我们的主要任务是建房、开荒,吃的蔬菜要从六七十里地的队里拉来。

每次拉菜,叶亮都要赶着牛拉的四轱辘车到八里外的呼玛河边短驳回来。

吃得最多的是大头菜(卷心菜),带队的老社员“把头”对着缺少油水的大头菜嘀咕说:大头菜剁巴剁巴烀一锅,跟猪食似的。

西葫芦也是主打菜。

西红柿是好东西,可惜经不起长途运输的颠簸。

刚摘下的黄瓜带刺多水嫩脆。

东北的架豆角很面乎,最好是炖肉吃。茄子。

呼玛的倭瓜(南瓜)很面。

呼玛的倭瓜(南瓜)很面。

卜留克一般用于腌制咸菜。食堂里早餐常年吃的咸菜是卜留克和大酱。

卜留克切成丝用油炒一下或拌香油,是现在的吃法。当年只是切成小块吃。

难得擀一次面条算是改善伙食了。记得1971年过春节,生产队给了三线一小桶豆油,上海带队干部老王说炸油条吃,于是奢侈了一回。

夏天的草甸子上开满了黄花菜。

我们背着麻袋采摘即将开花的花骨朵。

然后在笼屉里蒸一下再晒干。

林子里的柞树上经常能采到猴头菇。有一次老乡郭德宝赶车从生产队到三线,一路上采了十几个鲜猴头菇,和茄子一道烧,那鲜美的味道至今难忘。干猴头菇相比之下,简直味同嚼蜡,必须借鸡汤吊鲜。

夏天连着下几天雨,就可以进山拣木耳了。打柈子丢弃的柞木枝和半死的柞木会长木耳。现在呼玛柞树难找,都是白桦了,改用塑料袋装木屑点箘种来种木耳。

秋天,山脚下的灌木丛中生长着嘟柿(野生蓝莓)。跟现在市面上个大、味甜的人工种植蓝莓相比,野生的虽然个小、很酸,但味道浓郁,汁水色浓,营养价值更高。当年山里的老乡挑一副水桶进山采蓝莓主要是自已吃,现在的采摘季,山民骑摩托或搭车进山,一天能挣好几百元。

稠李子长在树上,味道甜涩。

在草丛中经常可以见到野生的草莓。

草丛里的菇娘,就像躲在纸灯笼中的姑娘。

秋天山里的榛子成熟了,榛子是有名的干果,也是松鼠过冬的口粮。

榛蘑虽小味道鲜美,东北名菜蘑菇炖小鸡用的就是榛蘑。

霜降节气地皮封冻,该收大白菜了。

白菜和土豆是呼玛主要的冬贮蔬菜。

冻七不冻八,讲的是菜窖顶部离地面要有八尺才不会冻。最冷的“三九”天,菜窖里还须生炭火防冻。贮藏了一冬的白菜,春天连根栽到地里可以结籽留种。土豆可以生吃,切成块当种籽种下去。

山里经常能见到狍子。

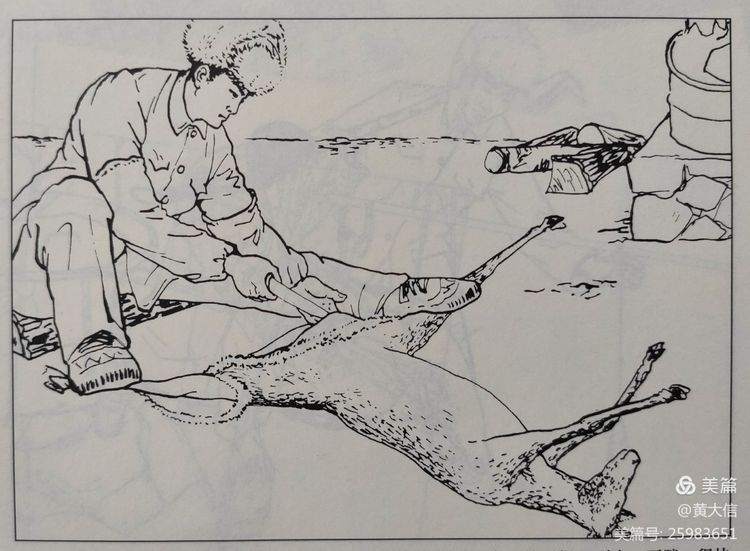

我们向老乡学,在小北沟的山脚下的白桦林中,用铁丝下了几百个狍套。

每天下工后去溜套,这次套到一只大狍子,砍了一棵小白桦与小张一道抬回家。

回来称了一下,竟然有84斤重。

冻硬的狍子在外屋缓了一宿,然后剝皮、开膛。狍子肉都是精肉,和土豆一起炖。山里没有火炕,狍子皮晒干后垫在褥子下可防潮,不久我们每个人都垫上了狍皮。我们一个冬天套到过十几只狍子,还给队里的知青食堂送去过。

卜留克切成丝用油炒一下或拌香油,是现在的吃法。当年只是切成小块吃。

难得擀一次面条算是改善伙食了。记得1971年过春节,生产队给了三线一小桶豆油,上海带队干部老王说炸油条吃,于是奢侈了一回。

夏天的草甸子上开满了黄花菜。

我们背着麻袋采摘即将开花的花骨朵。

然后在笼屉里蒸一下再晒干。

林子里的柞树上经常能采到猴头菇。有一次老乡郭德宝赶车从生产队到三线,一路上采了十几个鲜猴头菇,和茄子一道烧,那鲜美的味道至今难忘。干猴头菇相比之下,简直味同嚼蜡,必须借鸡汤吊鲜。

夏天连着下几天雨,就可以进山拣木耳了。打柈子丢弃的柞木枝和半死的柞木会长木耳。现在呼玛柞树难找,都是白桦了,改用塑料袋装木屑点箘种来种木耳。

秋天,山脚下的灌木丛中生长着嘟柿(野生蓝莓)。跟现在市面上个大、味甜的人工种植蓝莓相比,野生的虽然个小、很酸,但味道浓郁,汁水色浓,营养价值更高。当年山里的老乡挑一副水桶进山采蓝莓主要是自已吃,现在的采摘季,山民骑摩托或搭车进山,一天能挣好几百元。

稠李子长在树上,味道甜涩。

在草丛中经常可以见到野生的草莓。

草丛里的菇娘,就像躲在纸灯笼中的姑娘。

秋天山里的榛子成熟了,榛子是有名的干果,也是松鼠过冬的口粮。

榛蘑虽小味道鲜美,东北名菜蘑菇炖小鸡用的就是榛蘑。

霜降节气地皮封冻,该收大白菜了。

白菜和土豆是呼玛主要的冬贮蔬菜。

冻七不冻八,讲的是菜窖顶部离地面要有八尺才不会冻。最冷的“三九”天,菜窖里还须生炭火防冻。贮藏了一冬的白菜,春天连根栽到地里可以结籽留种。土豆可以生吃,切成块当种籽种下去。

山里经常能见到狍子。

我们向老乡学,在小北沟的山脚下的白桦林中,用铁丝下了几百个狍套。

每天下工后去溜套,这次套到一只大狍子,砍了一棵小白桦与小张一道抬回家。

回来称了一下,竟然有84斤重。

冻硬的狍子在外屋缓了一宿,然后剝皮、开膛。狍子肉都是精肉,和土豆一起炖。山里没有火炕,狍子皮晒干后垫在褥子下可防潮,不久我们每个人都垫上了狍皮。我们一个冬天套到过十几只狍子,还给队里的知青食堂送去过。

这个狍角已捐给呼玛博物馆,让它魂归故里了。

鄂伦春人由狩猎改为定居务农,每年冬天仍组织猎手,从很远的十八站来到余庆上沟狩猎。

他们骑着马赶着爬犁过来,就住在余庆上沟代销店的仓库里,每天早上猎手们从我们房前的水井边饮好马进山,傍晚归来时马上总是驮着猎物。一个星期后爬犁上就堆满了猎物,主要是狍子,还有熊。他们猎到熊以后,只取熊胆和熊掌,把肉卖了。我们吃过熊肉和野猪肉。

下雪后可以看到各种动物的脚印,雪大了雪兔在密林中经常走的道会形成光溜的兔道。我们就在义气松密林间用细铁丝下了很多活套,有一次溜到一只套住身体的兔子,还是活蹦乱跳的。回来钉了个笼子喂养,喂它白菜也不吃,没养成。我们曾经套到过一只9斤重的兔子。雪兔冬天浑身雪白的毛,只有耳尖带点黑毛,春天就换成灰毛了。现在狍子和雪兔都是保护动物了。

冬天为了改善伙食,跑了好几里路到呼玛河边凿冰捕鱼。先用冰镩打冰眼,出水后用罩沥舀去浮冰。

然后隔着一竿子远再打一个冰眼,用竿子牵引绳索,再用绳索牵引挂网,网长就多打几个冰眼,最后鱼网就系在杆子上。杆子插进河底,过几天来溜网才好找。鱼网下在河水的主流边上。

溜网时再次凿开冰眼,零下二三十度只能赤手起网。鱼腮会钩住鱼网,网眼大小决定捕到鱼的大小。从网上摘下魚扔到冰面上,眼看着活蹦乱跳的鱼不到十秒钟就速冻了。鱼网后面再拖一张新带去的网,过几天再去溜。起上来的网有的已被鱼缠乱,带回去修补。

冻梨是东北冬天特有的水果。

还有冻柿子。

把冻梨和冻柿子浸在冷水中几个小时后,会形成一个个冰壳,把冰壳掰开后就能吃了,冻过以后别有风味。並不是所有水果都能这样做,苹果就不行。

记得1971年的春天,我和小张套到过2出乌鸡。那几天清晨,屯子后面的树林里天天传来咕咕咕类似鸽子的叫声,我们进林子一看,林间一小块空地上,有一圈草被踏平了,原来到了求偶季节,乌鸡们在此地开派对,于是按老乡教的办法,用一根细铁丝横穿场地中央,两头系在树根上,细铁丝上再挂十几个小活套。第2天去遛套时,果然套到了2只乌鸡,从此以后,这群乌鸡就转场了。

这是老知青刘琪2021年1月拍摄的呼玛兴隆余庆上沟照片。余庆上沟的一切人类活动痕迹,除了山上的一道白雪,已不复存在。50年前,那是通往椅子圈电厂的一道电杆线路,如今电线杆也不见了,椅子圈电厂已成废墟,只留下这道痕迹成为余庆上沟的地标。没有了人类的干扰,那里又成为野生动物的天堂。

鄂伦春人由狩猎改为定居务农,每年冬天仍组织猎手,从很远的十八站来到余庆上沟狩猎。

他们骑着马赶着爬犁过来,就住在余庆上沟代销店的仓库里,每天早上猎手们从我们房前的水井边饮好马进山,傍晚归来时马上总是驮着猎物。一个星期后爬犁上就堆满了猎物,主要是狍子,还有熊。他们猎到熊以后,只取熊胆和熊掌,把肉卖了。我们吃过熊肉和野猪肉。

下雪后可以看到各种动物的脚印,雪大了雪兔在密林中经常走的道会形成光溜的兔道。我们就在义气松密林间用细铁丝下了很多活套,有一次溜到一只套住身体的兔子,还是活蹦乱跳的。回来钉了个笼子喂养,喂它白菜也不吃,没养成。我们曾经套到过一只9斤重的兔子。雪兔冬天浑身雪白的毛,只有耳尖带点黑毛,春天就换成灰毛了。现在狍子和雪兔都是保护动物了。

冬天为了改善伙食,跑了好几里路到呼玛河边凿冰捕鱼。先用冰镩打冰眼,出水后用罩沥舀去浮冰。

然后隔着一竿子远再打一个冰眼,用竿子牵引绳索,再用绳索牵引挂网,网长就多打几个冰眼,最后鱼网就系在杆子上。杆子插进河底,过几天来溜网才好找。鱼网下在河水的主流边上。

溜网时再次凿开冰眼,零下二三十度只能赤手起网。鱼腮会钩住鱼网,网眼大小决定捕到鱼的大小。从网上摘下魚扔到冰面上,眼看着活蹦乱跳的鱼不到十秒钟就速冻了。鱼网后面再拖一张新带去的网,过几天再去溜。起上来的网有的已被鱼缠乱,带回去修补。

冻梨是东北冬天特有的水果。

还有冻柿子。

把冻梨和冻柿子浸在冷水中几个小时后,会形成一个个冰壳,把冰壳掰开后就能吃了,冻过以后别有风味。並不是所有水果都能这样做,苹果就不行。

记得1971年的春天,我和小张套到过2出乌鸡。那几天清晨,屯子后面的树林里天天传来咕咕咕类似鸽子的叫声,我们进林子一看,林间一小块空地上,有一圈草被踏平了,原来到了求偶季节,乌鸡们在此地开派对,于是按老乡教的办法,用一根细铁丝横穿场地中央,两头系在树根上,细铁丝上再挂十几个小活套。第2天去遛套时,果然套到了2只乌鸡,从此以后,这群乌鸡就转场了。

这是老知青刘琪2021年1月拍摄的呼玛兴隆余庆上沟照片。余庆上沟的一切人类活动痕迹,除了山上的一道白雪,已不复存在。50年前,那是通往椅子圈电厂的一道电杆线路,如今电线杆也不见了,椅子圈电厂已成废墟,只留下这道痕迹成为余庆上沟的地标。没有了人类的干扰,那里又成为野生动物的天堂。

责任编辑晓歌