章太炎与鲁迅的师生情|那秋生

来源:朝之花 作者:那秋生 时间:2019-02-19 点击:

鲁迅在生命最后的日子里,回忆起自己的恩师,写下了《关于太炎先生二三事》一文。他对章太炎的一生作了概括:“考其生平,以大勋章为扇坠,临总统府之门,大诟袁世凯包藏祸心者,并世无第二人;七被追捕,三入牢狱,而革命之志,终不屈挠者,并世亦无第二人。这才是先哲的精神,后生的楷范……我以为先生的业绩,留在革命史上的,实在比在学术史还要大。”

至于太炎先生晚年“脱离民众、渐入颓唐”,甚至应东南五省大军阀孙传芳的邀请,去南京主持投壶、接受馈赠,每为论者所不满,鲁迅则认为“这也不过白圭之玷,并非晚节不忠”。先生逝世后,国民党的市侩文痞勾结小报,奚落太炎先生而自鸣得意,鲁迅的抨击是“蚍蜉撼大树,可笑不自量”。

鲁迅在日本留学时,参加了章太炎开设的国学讲习会,成为先生的一名弟子。“回忆三十余年之前,木版的《范书》已经出版了,我读不断,当然也看不懂,恐怕那时的青年,这样的多得很。我的知道中国有太炎先生,并非因为他的经学和小学,是为了他驳斥康有为和作邹容的《革命军》序。”由此可见,作为国学大师章太炎的质疑胆量与革命精神,更为学生看重与仿效。

作为“有学问的革命家”,章太炎(1869-1936)是以举世罕有的学识渊博精深而著称的。在诂经精舍师从大师俞樾的长期苦读,使他打下了堪与乾嘉诸老比肩的朴学根底,而于西学的广取博纳,更使他获得了乾嘉学人缺少的世界眼光而突破了朴学的局限。他是晚清学贯中西的一代文化巨子。

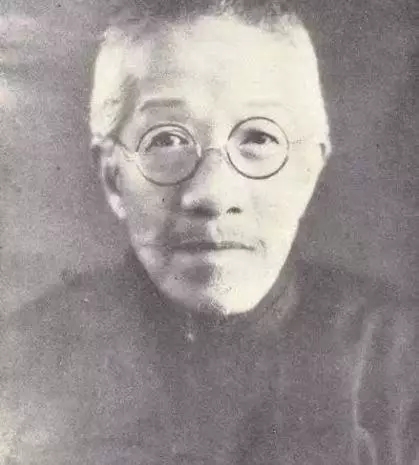

章太炎晚年留影

《章太炎说文解字授课笔记》是太炎先生1908年4月至9月在日本讲授《说文解字》的课堂实录,根据钱玄同、朱希祖、鲁迅三人现场所记和事后整理的笔记整合在一起编排。这份《笔记》记录了太炎先生研究《说文》的具体成果,反映了太炎先生创建的以《说文》学为核心的中国语言文字学思路与方法,也记载了三位原记录者向太炎先生学习《说文》的经历,是一部中国近现代学术史上难得的原始资料。

章太炎对于鲁迅的影响,不仅仅是对于“魏晋文章”的认同,融化为一样的深刻文风,形成他深厚的思想渊源与文笔底色,且更是以“自贵其身,不依他力”的大独人格,融合、凝聚、升华了自古以来我们民族争取自由与个性解放的一脉思想传统,传承了中华民族源远流长的“狂人”精神谱系。鲁迅正是在这一背景中接受了章太炎倡导的“自识宗”,主张“依自不依他”的独立思考精神。他在日本东京《新生》文艺运动中形成了“个”的思想,多次使用“自”“自性”“独”的概念。从他那“不和众嚣,独具我见之士”的热切呼唤中,我们仿佛看到章太炎大独人格的身影。

鲁迅继承与发展了章太炎的学人传统,他把诸子的异端学说以及“非汤武而薄周孔”的嵇康思想融化于他的前期文学中,并把这一传统现代化,选择了以尼采为代表的西方个性主义的“新神思宗”,结合了以拜伦为代表的“摩罗诗人”的期待视野与接受心理。章太炎在《明独》中提出:“大独必群,群必以独成……小群,大群之贼也;大独,大群之母也。”意思是只有通过“大独”这种个人的自觉,才能实现健康的社会群体。鲁迅后来写了《破恶声论》,同样以为“人各有己,而群之大觉近矣”。

1909年,鲁迅与许寿裳、蒋抑卮等人在日本合影,这是鲁迅唯一一张穿和服的照片

鲁迅于是提出:“首在立人,人立之后而凡事举;若其道术,乃必尊个性而张精神。”(《文化偏至论》)并且宣扬“声发自心,朕归于我”,“人各有己,不随风波”。 鲁迅的“立人”也是指独立的人格,必须是在个性精神的支撑下实现的。在鲁迅看来,个人化的思想是历史进化和社会解放的动力之源,他所强调的人的精神,不仅是一种民族解放和文化重建的历史需要,而且常常在他的历史文化评判中不声不响地成为某种价值标准。当然,鲁迅的“立人”说与章太炎的“自性”论是目标一致的,他们的“启蒙”行为也是互相呼应的。但是师生为中国近世寻求出路还是有分歧的,恰好成了两代知识分子的典型,他们其实不过是“同源异表”。

当年章太炎抵达日本后,同盟会立刻于锦辉馆召开欢迎大会,出席者两千人。章太炎在会上做了演说,围绕着排满复汉、革命救国的宗旨,他提出了中国革命者面临的两个任务:“第一是用宗教发起信心,增进国民的道德;第二是用国粹激励种姓,增进爱国的热肠。”鲁迅立即就写下《破恶声论》,以不同的方式回应了章太炎提出的这两个任务。

辛亥革命前,章太炎提出了“九世复仇”的主张,同鲁迅不谋而合。《女吊》是鲁迅塑造的最后一个带有强烈个人色彩的艺术形象,绍兴妇女有搽粉穿红、上吊自杀以化厉魂索命的乡习。鲁迅以明末王思任所言的“会稽乃报仇雪耻之乡,非藏垢纳污之地”,为“女吊”这个充满民间意味的艺术原型注入了家国复仇主义的思想,从而使之具备了浓厚的历史意味。他说:“被压迫者即使没有报复的毒心,也决无被报复的恐惧,只有明明暗暗,吸血吃肉的凶手或其帮闲们,这才赠人以‘犯而勿教’或‘勿念旧恶’的格言——我到今年,也愈加看清楚了这些人面东西的秘密。” 鲁迅在一篇杂感中这样说:“报复,谁来裁判,怎能公平呢?便又立刻自答:自己裁判,自己执行;既没有上帝来主持,人便不妨以目偿头,也不妨以头偿目。有时也觉得宽恕是美德,但立刻也疑心这话是怯汉所发明,因为他没有报复的勇气;或者倒是卑怯的坏人所创造,因为他贻害于人而怕人来报复,便骗以宽恕的美名。”

鲁迅不但主张“韧的斗争”,而且坚决反对“宽恕敌人”。他写下了一篇遗嘱性的文章《死》:“只记得在发热时,又曾想到欧洲人临死时,往往有一种仪式,是请别人宽恕,自己也宽恕了别人。我的怨敌可谓多矣,倘有新式的人问起我来,怎么回答呢?我想了一想,决定的是:让他们怨恨去,我也一个都不宽恕。”直到晚年的《遗嘱》,第七条写着:“损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人,万勿和他接近。”

章太炎有“学界狂人”“章疯子”之外号,他以学问名扬天下,亦以骂人名震四海,他一骂皇帝,二骂圣人,三骂总统,一生特立独行,我行我素。可是他后来自编文集,大量“刊落”先前那些“驳难攻讦,至于忿詈”的“斗争的文章”。鲁迅因此感到非常可惜,他主张章氏这方面的文章“应该一一辑录、校印,使先生和后生相印,活在战斗者的心中”。

章门弟子合影,左起:朱镜宙、沈兼士、朱希祖、马裕藻、许寿裳、周作人、钱玄同、刘文典

“骂人”是绍兴文人的一种传统,是谓:心直笔尖,一吐为快;臧否人物,不留情面。鲁迅的杂文总被说成是“骂人”的,其针砭病弊之犀利,绝不亚于太炎先生。鲁迅说:“骂人是中国极普通的事,可惜大家只知道骂而没有知道何以该骂,谁该骂,所以不行。现在我们须得指出其可骂之道,而又继之以骂。那么,就很有意思了,于是就可以由骂而生出骂以上的事情来的吧。”(《通讯》)

章太炎说:“大凡非常可怪的议论,不是神经病人,断不能百折不回孤行己意。所以古来有大学问成大事业的,必得有神经病,才能做到。”他特别列举了古今中外的六个历史人物:苏格拉底、卢梭、穆罕默德、俾斯麦、熊廷弼、左宗棠。他甚至宣称:“要把我的神经病质,传染诸君,更传染于四万万人。”

鲁迅创作的第一篇小说《狂人日记》,就是受到过章太炎的演讲启发的,其中揭示了“以理学杀人”的社会本质。《狂人日记》被称为“新文学的第一声春雷”。鲁迅借“狂人”之口宣称:“我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每叶上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!”

鲁迅与章太炎都有那种“以儒兼侠”的特性。章太炎有诗为证:“拔剑何峥嵘,侠骨磨青天。”史沫特莱在回忆先生的文章中说:“鲁迅是一把宝剑。”

当然,在他们的身上,“儒道互补”也是明显的。章太炎题赠鲁迅的条幅曰:“变化齐一,不主故常。在谷满谷,在坑满坑。涂郤守神,以物为量。”此语出自《庄子·天运》,同样体现了“国学”的智慧与魅力。

蔡元培评说:“鲁迅先生为一代文宗,毕生著述,承清季朴学之绪余,奠现代文坛之础石。”(《征订〈鲁迅全集〉精制纪念本启》)这个“朴学之续余”就是说章太炎的学术传统。宋云彬也指出:“章太炎的门人子弟中,只有鲁迅一人,学会他老师的写文章的方法。”(《文学评论》)端木蕻良说的更为明确:“中国在过去也许有过民族主义的文学,但是成为一个运动的,是从章太炎开始。中国也许有过民主主义的文学,但是真正的担负了这个任务而达到了新民主主义的观点的,是从鲁迅这儿开始,并且完成。”(《中国三十年来之文学流变》)

1936年6月14日,章太炎于苏州病逝。短短四个月后,鲁迅在上海追随先生而去。

(责编:日升)