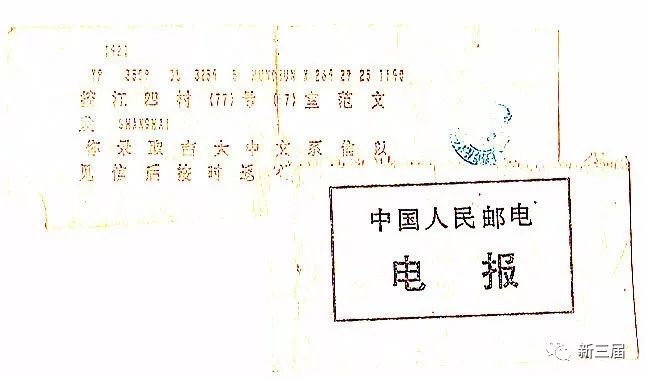

1978年我正在上海探亲。春节后一天,我接到单位发来的电报。母亲从厨房出来,问:"是催你回东北吧?"我将电报递给母亲,她低头看了半日,抬头瞅了我半日:"考上大学啦?这样的好事,没见你惊喜啊?"是啊,我对自己能够上大学是不是还在半信半疑?抑或是煮熟的鸭子会不会再次飞走?没来得及给兴奋准备好精神铺垫,于是就显得格外平心静气。  也许有人会觉得你矫情:在那个年月,能考上重点大学且是恢复高考的首批大学生,能不喜笑颜开?这装的是哪头闷蒜呐!说我矫情?真是有点冤枉。 我从小是大学的追梦人。尽管跟着父亲天南地北地跑,历尽南腔北调的语言障碍,但学习成绩一直优秀。13岁时从一座破庙改成的小学里考进了省重点福州市第五中学(格致中学);16岁时又从一所教学设施、生源状况都很弱的初中考进了上海市重点控江中学。开学典礼上,校长说:你们的一只脚已经踏进了大学的校门;班主任说从现在开始就要为考大学作好准备;我对自己说:不是考不考得上的事儿,而是考哪所名牌大学的问题。 天有不测风云。不料一年后"史无前例"的文革来了。 在传达中央有关取消高考的文件时,本来即将面临高考的高三某同学无法控制情绪,放声大哭起来。这件事被作为修正主义教育路线黑典型,经常出现在日后的批判会上。取消高考的噩耗在我的心里虽然没掀起狂澜,但也始终无法中断恢复高考的梦想。 谁知"文化革命"越革越不要文化。待我们被发配到农村,对考大学已是万念俱灰。 1970年。一次赶牛车去公社碾米,见到文书手里捏着最高指示:"大学还是要办的,要从有经验的工人农民中间选拔学生。"我马上借了纸笔将文件中的招生对象(有两年以上实践经验、初中以上文化程度的工农兵),招生办法(自愿报名、群众推荐、领导批准、学校复审)一字不漏地抄了下来,回到集体户相互传阅,煞时兴奋。我们男生还为此多喝了点酒,聚在门口的草垛上喊了半夜的歌,仿佛是无期徒刑见到了提前释放的曙光! 然而现实并不是我们想象的那般绚丽。让谁去上大学,是附加了不少条件的。譬如落实给大队一个上大学名额,除了文件上的规定,还必须是:女性,朝鲜族,贫下中农子弟,中共党员等等。以后几届的招生,更是变本加厉,条件任由公社大队随意添加,简直就是对号入座。在阶级路线政治挂帅的年月里,单政审一条就让我靠边。于是对招生渐渐失去了兴趣:反正与我无缘,蒙起耳朵管它去招谁? 1973年。突然说是上大学要考试了!长久的剥夺、长久的压抑,当获得这样一个小小的公平竞争机会时(那怕这个"公平竞争"只是招生办法诸多项中的一项),也让我信心倍增。我毅然决然地放弃等待报社以工转干的机会,回到公社参加考大学。 记得十五六个知青挤在一张朝族大炕上。大家都是从田间地头赶来,没来得及驱散浑身的疲倦便一头扎进了文化课程里,克服着求知与困乏的双重压力。唯我是记者出身,轻轻松松地捧着书本阅读,还不时充当着大伙的教师。知青开玩笑说我的名字早已添写进了"大学录取通知书"里了,我何曾不是这么想? 考试自然很顺利,招生老师在面试时对我也赞誉有加,这让我整天曲不离口心花怒放。 谁知道这高兴,是老天爷变着法子在嘲弄你的。在考最后一门语文时,大家刚入座等着发考卷,主考却宣布起中央的决定及"白卷英雄"张铁生反潮流的"白卷"。接着让我们做着不作数的且已遭批判的"考卷"——自然,我因"家庭出身"不合格被淘汰出局。 由于我在外界的竞争力一直很高,个别不知情的竞争者仍在编些诽谤于我:诸如登门找领导哀求哭诉啦、半夜三更独自在田间游荡啦、对考大学动机不纯对录取条件不满啦等等。我一时有口难辩。由于我离开报社是一心奔大学去的,现如今大学梦已碎,我又无业可就,那种失落、绝望、雪上加霜的滋味,像钢针扎在心头。我只能暗自发着誓:这辈子再也不去做大学梦了!历史的质变往往在瞬间发生。 1977年10月12日,国务院下达了招生文件,考大学主要依据"本人表现"和"择优录取"两条。当时却没让我产生什么反响。也许考大学的屡屡遭挫,也许是担心"白卷"的复辟,也许是害怕"择优"与"成份"还有着藕断丝连,竟然观望了个把月。  大姚是67届高中,我们坐同一列火车从上海到东北务农。倒霉的是他在当矿工时,不慎被塌陷的煤块压断过胳膊,此后不能再干重活,于是转到大荒沟粮库当保管员。大姚聪明好学,喜欢英文,口语说得流利;动手能力也强,修个半导体闹钟什么的毫不费力;围棋也下得好,我在大荒沟蹲过点,没事就找他下棋。起初让我五子,我都没法赢,每次他都耐心地复盘给我讲解,致使我在两个月里,棋力上升迅速,最终不让子也可以和他对弈。我们很快成了好朋友。 那时他已在当地结婚生子,生活虽安稳,就是他那受伤的胳膊不争气,干什么事情都使不上劲,天气一凉就酸痛。我也给他送过各种药膏,都不管用。在考大学的热潮中,他多次写信给我,说我是块读书的料,鼓励我去考;他自己也积极准备,坚信功夫不负有心人。 采芹是长春知青,和我同届。我们曾经在州创作组相识,她文笔好,散文写得漂亮。她打电话来说:自己下决心要考回长春,因为有她寡居的老母亲在。她也动员我参加高考,记得她说要抓住机会,努力进取,实现自己的心愿;否则,有了机会不去争取,将来要后悔终生。我很快响应了她的建议,并从她那里索要了一大摞复习资料。 在这两位好朋友的鼓励下,重新燃起了大学梦。我们三人填报志愿时,相互都通了气:大姚志向远大,第一志愿报了北京大学物理系;我受他影响,第一志愿也报了北京大学,不同的是中文专业;采芹家在长春,报了吉林大学中文系。左手残疾的大姚是想通过自己的努力把老婆孩子全都带出山沟;采芹是为了故土老母亲和梦寐以求的作家梦;我是不甘心于边疆荒凉的生活。我们考大学的动因虽然各异,但都有着改变命运的共同目标! 考试的当天,我煮了两个鸡蛋,喝了一杯牛奶,然后揣着两支灌满墨水的钢笔,精神抖擞地走进了考场。我记得同桌是一位十五六岁的小姑娘,考试的整个过程都是战战兢兢的。我清楚,文革十年,对每年以300万速度递增的中学生来说,除了毛选、革命家史,基本没学到过什么知识。对于用小学四则运算来考高等数学的她,我怀着莫大的怜悯,每次考试前,我都是先要安慰她几句。我的前排老孟是三个孩子的父亲,他一边做题目一边唉声叹气,后来才知道,在考试前一天,他大小子学骑自行车摔断了腿。若说十五六岁的小姑娘来日方长,那三个孩子的父亲却是于日无多了。 当时的考题在今天看来也是简单得可以。二十年前,我的同班同学诗人王小妮有一次无意中将夹在书里的一张当年考大学的试卷抖落在地上,让读初中的儿子捡到,儿子捧着这张七七级的考卷,笑得前仰后合,连声嚷道:就这题目考大学、就这题目考大学?你们是不是弱智白痴啊? 骂得准确骂得有理。然而,骂的对象却不应该单单是这些可怜的考生,十年的文化荒废啊,谁之过?不应该让这些考生担负历史的罪名。我不怕遭骂的还要告诉小妮的儿子:就是在这样简单的考题之下,竟还难倒了绝大多数考生,我每每考完出来,想要寻一位对一对答案的都很难找准对象。 对于这场考试,大姚、采芹的自我感觉都比我好,尤其大姚,连数学卷中最后一道高等数学题目都答出来了。此后,就是天天都在琢磨考大学成与败的两种结果。某日,一直支持我考学的朴大哥找上门来,一脸的严肃。他劈头盖脸地朝我一通吼:"你是咋考的嘛?我给你这么多政治复习题你是咋背的嘛?" 我一脸迷茫:"我花时间最多的就是政治啊!" "时间最多管什么用?我在州教育局看到你的政治试卷了,你连关键的抓纲治国、纲举目张、拨乱反正都没有答!你知道你考了多少分?59分,不及格!" 在那个政治决定一切的年月,政治不及格意味着就是判了自己高考的死刑!"还有你填的志愿:第一是北京大学,你知道吗?北大中文系在全省只招一个,能轮到你?乱弹琴!" 我木然地坐在床沿边,喉头发干说不出话来。朴大哥知道我心里不好受,反转来安慰我:"事情过去了就算了。好在你已经是国家干部了,还是局领导的后备人选,大学毕业有的还轮不上你现在的位置呢。再说,局里正在分配房子,安下心来好好工作吧。"看来,这一辈子,上苍已经安排好了你与大学无缘,那就认命吧。于是,乖乖地整理行装回上海过年去了。 老天爷真会捉弄人,没有希望的事儿却偏偏来了希望。当我在上海收到大学录取通知书时,我那颗冰冷失望的心还没有暖活过来,一时悟不出幸运与欢快的滋味。难怪母亲要怀疑我的木然。直到知青们赶来问长问短、羡慕惊喜;同事领导们送往迎来、举杯换盏,这才让我慢慢找到了兴奋点与荣誉感。 我回东北迅即打听大姚采芹的考大学结果。大姚很快有了消息:落选;采芹辗转书信后知晓:也是落选。我刚刚升腾起的兴奋被好友的落选打下去了半截:大姚采芹是因为超过25岁的年龄限制?但同样是年龄超过25岁的我却能考上吉林大学?吉大还是我的第二志愿呢。谁都说不清楚。只是在入学后,一次与系陈书记的闲聊中,听到他说看了我报名表照片好像是个印尼华侨。我心里嘀咕:是不是这个偶然的印象,才使我有幸进入了大学校门? 七七级考大学的入学率极低,其中的老三届更是凤毛麟角。机会,对于特殊年代的老三届们,并非都能掌控得住! 我忘不了临走那天,大姚坐长途车赶来送我。大姚一个劲地祝贺我,我却替他惋惜。他乐呵呵的说:"我自己无所谓,就是有点对不住她娘俩。你可能不知道吧?高考复习那个月,我喝的牛奶吃的鸡蛋,嗨,惭愧啊,都是老婆从孩子嘴里省下来的!"他说得轻松,我听得沉重。我不敢正视他的眼睛,只是盯着他送给我的那只白底蓝字的小脸盆。也是有缘啊,脸盆上那句"扬帆启航"的话语,一直陪伴了我的四年大学生活。 采芹却是在我入学半年后,一次在胜利公园门口的斯大林大街上,迎面碰到了她,当时觉得她衣着虽然光鲜,但脸上的笑容很是勉强;似乎不愿意与我多聊,我说三句她只答一句,极简单地告诉我已经调到长春来工作了。后来从别人口中得知,她嫁给了一位高干的儿子,美中不足的是丈夫智力并不健全。采芹啊,我知道你是个有志向有情怀的才女,你说的"有了机会不去争取将后悔终生"那句格言式的话,我至今都没有忘记;而你自己为何不继续寻找机会、反而如此草率就作出婚姻的选择?我一直没能明白。 生不逢时的老三届啊! 我本应该是1968年考大学的。文革把我拖后了十年。记得上大学的欢送会上,大家嘻嘻哈哈喝酒唱歌,只有局长的一句话让我潸然落泪:小范把人生最美好的岁月留给了边疆的深山老林——17岁到27岁这十年青春,本来是几个大学都可以学出来了,却经历了十分无奈的蹉跎岁月;欣喜的是十年后能圆大学梦,我成了老三届中的幸运儿;然而又十分遗憾,无法让绝大多数同龄人的碎梦,重圆……  范文发,上海控江中学68届高中,1969年3月到吉林延边珲春插队落户,1977年考入吉林大学中文系。曾当过大学教师、企业管理。业余喜爱创作,出版过《白山黑水》《重做上海人》《边城盛放金达莱 》等纪实文学多部。 晓歌编辑 (责任编辑:晓歌) |