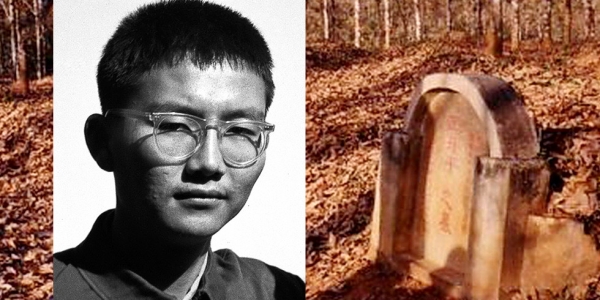

在这片遥远而神奇的绿林中,留下了他们的根,他们的血,他们的青春和岁月。 我终于踏上西双版纳这片神秘之地,原始森林与人工莽林群落中,我惊讶于人和自然结合迸发出如此宏伟的创造力,农垦创业者建成方圆75万亩的橡胶园,充满着生机盎然的韵律。在她的周围,较完整地保留了原始热带雨林的生态,那高入蓝天的望天树,那伟岸的板根植物,那珍贵的红椿墨樟,那纵横厚重的巨藤,那啁啾飞鸣的版纳鹦鹉,向你展示了热带雨林的绰约风姿。 原始森林,橡胶园,西双版纳,在这片多少人魂牵梦萦的热土上,记载着一段又一段惊心动魂的历史。 一、3000对夫妇集体离婚 历史不会忘记:1970年前后,近10万知识青年涌入云南胶园,其中,有6万人分到了西双版纳农场,他们分别来自北京、上海、重庆、昆明…… 八年后,一股回城热潮又席卷知青阵营。 1978年10月18日,景洪农场的上海知青丁惠民写了一封致中央的公开信,要求允许知青回城。11月16日,他又写了第二封公开信。这两封信都是贴在西双版纳傣族自治州的首府允景洪街头。一时间,在西双版纳的各农场知青纷纷要求回城。1979年1月中旬,40余名知青从西双版纳起程,集体到北京上访,要求回城,当时的国务院副总理王震亲自接待了他们。 不久,中央终于同意这批知青回城。 1979年,西双版纳6万知青“大逃亡”,一时间,走的走,调的调,一片纷乱。 因为当时知青回城有条政策:已结婚的知青不能回城。于是,五天内,西双版纳有3000对夫妇集体离婚,3000个家庭因为希望而破裂,3000对男女在月老的叹息中分手。 犹如世界上没有两片完全相同的树叶一样,每个人都有各自不同的人生,该怎样选择最佳的形式完成各自的人生,那得依千差万别的各人的具体境遇而定。在6万知青蜂拥回城的热潮中,有1238个知青却留了下来。 整整20个春秋,西双版纳,留下了他们的根,他们的血,他们的青春和岁月。  他叫于学忠,15岁那年从繁华的北京市到内蒙古哲盟科佐中旗的一个大队“落户”。两年之后,他加入北京第一批下乡到西双版纳的知青队伍,来到东风农场二分场四队。他先是上山开荒、种橡胶、当胶工,后到制胶厂,又调到学校当教师。 1978年盛夏,于学忠与当地景谷县的一位善良勤劳的姑娘结婚了。这件事从此改变了他一生的命运。 1979年,知青大逃亡,大离婚,动荡的时局,强烈地冲击着他的心。于学忠知道,集体大离婚,那是每一对感情依旧的夫妇,仅仅为了解脱某种形式,实现某种自由。因为这是实现回城的手续中一个不可缺的环节,尽管理智告诉大逃亡的知青,一切都是假的,然而他们还是不能感情地接受这种事实。于学忠不愿接受这种残酷的现实,更不愿离开相依为命的妻子与刚刚出世的孩子。 那些动荡的日子,于学忠回北京去了。一去就是一个多月,妻子以为他不再回来了。几天后,当于学忠带着从北京捎回的一罐猪油出现在妻子面前时,她简直不敢相信。 绿色王国有句严峻的箴言:“种子落在土里,适者生存。”于学忠悟到:“日求两餐,夜求一宿”地过日子,只能是生命的浪费。但是,边寨农场的文化生活同大城市相差太远。这里近乎一片“文化沙漠”。1988年,农场领导将筹建文化中心的担子落在于学忠身上的时候,他联系河北省安新县委宣传部工作的商调函也同时到达农场,爱人和孩子也可以随他调动。于学忠完全可以赶上“知青回城潮”后的“第二班车”,但他的心里却装着一份深情:让边寨农场成为“文化绿洲”。他又留下来了,当上了农场文化中心主任,筹划各项文娱活动和设施。 农场自筹资金建起电视卫星地面接收站,职工和当地傣族群众能直接收看到中央电视台播放的电视节目了。俱乐部、影剧院也已落成,每年除组织专业文艺队为大家演出外,还组织业余歌手大奖赛、文艺调演,电影队定时定点到各基层单位服务。农场职工游乐园落成了,园内设有自控飞机、电动小火车,以及草坪、花园、亭阁、曲桥、碧湖……每一项设施都不比荒原植胶轻松,每一项工程都倾注着于学忠的心血。他当文化中心主任头一年,就掉了10多斤肉。 冬去春来,花落花开。这位37岁的老知青头发过早地出现丝丝银针。为繁荣农场的文化,他带头搞文学创作、艺术摄影,写通讯报道。这几年,于学忠发表了200多篇新闻通讯稿和几十幅摄影作品,在文艺刊物发表7篇小说,讴歌农垦的拓荒者,弘扬当地各民族的文化。 我问他:“您现在是否还想回北京?”“怎么不想!不过,农场文化中心带不回去,二房一厅也搬不走,我就宁肯留下来!”  西双版纳静谧中的橡胶林,好似一位沉思中的哲人。我也在沉思。没有哪个地方比得上这里,让我强烈地感到它的神奇、深邃,充满肃穆悠远。因为我也是一个知青,我下乡的海南岛与西双版纳同样种植橡胶。 胶林也是知青的墓志铭。虽然知青们的大多数在这里只奋斗了十年或仅几年便走了,但他们为橡胶事业作出的贡献,人们是不会忘记的。他们中的一些人为胶林献出了年轻的生命。仅在东风农场的场志中,因公殉职者的名册共载入85人之多。在生产中有的被毒蛇咬死,有的被树压死,有的被野蜂叮死,有的被洪水夺去了生命。年轻的身躯和献身精神,永远留在他们亲手建设的这片绿色土地上。 我和一位北京老知青来到东风农场九分场那座“知青墓”。这儿埋葬着一个年轻的生命:王开平,北京知青,1975年11月因公殉职。他的墓莹是众多知青墓最好的一个,碧绿的胶林成为他永恒的背景。我捧着淡黄色的橡胶花,默默地放在坟墓前。顿时,我心里漫起一股痛彻全身的悲怆感。不仅仅是为着一个古老的主题,人生一世,草木一秋。故往新来,生生灭灭…… 伴我同来的北京老知青在轻轻地为我讲述15年前发生的故事:那是西双版纳多雨的季节。农场进深山开荒种胶,身为九分场7队指导员的王开平,见到伙伴已经几天吃素缺油水,每天强度的劳动又使许多人心中发慌头发晕。他想到了糖,如果有一点糖补充虚弱的身体就好了。那时周围的山寨很难买到糖,没有糖几根甘蔗也好!他和另一个知青开着拖拉机到小街乡去买甘蔗和蔬菜。归队时已是黄昏,拖拉机带着沉重的拖卡,艰难地爬上一个个山坡。雨季的山路陷住了拖拉机。王开平跳下驾驶座,让机手加大油门发动,他在两个车斗中间用力推车。然而拖拉机启动时,这位年轻人的脖子却被车斗之间的卡轨夹住,他来不及喊一声就献出了年轻的生命。 悠悠岁月,每逢清明节,版纳的老知青们都会带着他们的儿女,去谒“知青墓”。 “如果你在这块土地上生活20年,也会有一种跟它休戚与共的感情,因为胶林里凝结着我们的血肉。”许多留在西双版纳的老知青都这么说。我似乎寻到了知青并未离去的另一个答案:带着怀旧的情感,知足的心态,坚韧务实而不失对生活的希望。赵志祥,上海知青,现任橄榄坝农场党季书记。在他那简陋的平房里,我同他进行了长谈。他的爱人小金,一位贵州省赤水县农民的女儿,端上一杯浓酽的普洱茶,抱歉地说:“不好意思,没有什么好东西招待远方的客人。” 1971年2月,赵志祥与千多名上海知青到达橄榄坝农场,他是“小头目”,带着一帮哥们到离场部30多公里远的新建连队开荒种胶。他见义勇为,为人忠厚的性格,受到这个“知青部落”的拥戴。他具有的组织能力与聪慧,使他成为知青中的第一批共产党员。后当上生产队干部,担任分场场长,农场副场长、场长,1983年任农场党委书记。他的仕途之路充满金色。 在“知青大逃亡”前夕的请愿日子里,赵志祥作为当时自治州人大代表,他支持知青提出回城要求,在他看来,一切都是坦荡的,该发生的迟早要发生,但他确认自己支持知青请愿的动机与众不同,他为自己自豪。在州、县的人大代表讨论会上,他喊出:“我个人是坚决留在版纳,不离开这块土地的,但是其他知青们有权利裁决自己的命运,希望上级部门陈述理由,让愿意回城的知青们自愿回城去。” 他终于留在橄榄坝这个孔雀之乡,用开放的眼光去导演农场的改革。他认为自己比较超脱,然而农场工作难,难在新老两代人“代沟”,难在他们这一代与胶林新一代(职工子女)的观念差异。他说,这两条代沟的问题与发生的矛盾最花费他的精力。他毕竟不是昔日的知青“小头目”,而是一个父母官了。这个农场已成为一个1万多人口,6.3万胶林,固定资产4547万元的大型企业。他唯有磨练超负荷的忍耐力,在这片撒下战友们血汗的土地上,艰难地耕耘。 在景洪农场我见到另一位上海知青张建国,他现时是四分场场长。他向我倾谈:我们亲手创建的农场,要叫我离开,我真的还舍不得。我对这里的一草一木有留恋之情,20年了,不容易过来。不是说版纳的生活条件多好,但这里倾注了我们同老农垦们的心血与汗水,没有功劳有苦劳。张建国深情地说:“时代潮流把我们抛到这里,有用武之地就知足了。唯一的心愿是让自己的孩子,多学点知识,好更自如地选择未来。”  四、再次撰写自己的人生 “我不愿意把这段不光彩的历史抖露出来,然而,抖露完了,我心灵中的内疚会减轻些。”在西双版纳西部的黎明农场,上海知青阿福(原谅主人公不愿发表真名)虔诚地对我说。 他年近40岁了,而立之年早已过去,不惑之年已在眼前。1969年12月11日,严冬的上海。他同200多位同学离别父母,加入了接受贫下中农再教育的行列。迎接他们的是西双版纳勐遮坝南端的崇山峻岭中的兵团水利四团。 谁也没想到阿福会入狱。说起来很可悲:为了一块肉…… 1971年3月初那天,好不容易碰上一次吃肉打牙祭,每人一小勺。可是,从食堂到知青居住草屋的一条必经之路上,北京知青“胡老大”横挡路心,每个打到肉的都须给他一块,方准通过。谁都知道“胡老大”不好惹,愤然各自“贡献”一块。殊不知有个绰号叫黄毛的上海知青就不吃这一套,轮到他时,他反手就把打在他饭盒里的肉砸到“胡老大”脸上。这还了得,不仅“胡老大”弄个满脸开花,北京知青脸上也无光,于是几个人上来就把黄毛打了一顿,上海知青也不服。正在这时,阿福从场部回来,他本身就是受人称道的大哥,又素以义气在上海知青中享誉,一听之下,火冒三丈。于是,两伙人大打出手,拳脚、木棍、锄头把全用上,可待发现“胡老大”只有出气没有吸气时,始觉事情不妙。连队领导赶到现场,“胡老大”已是昏迷不醒。连夜送到医院,终因伤势严重不治而亡。 后来。众多参与者给予教育释放;对阿福、黄毛和另外两人,因情节严重则绳之以法。阿福虽未参加动手,但因曾表示支持,加之身为排长,判有期徒刑6年。一夜之间成了阶下囚。 结束了六年的铁窗生涯,他被安置到黎明农场当工人。但 是在农场,冷眼和歧视不是来自正面而是在背地里:“肯干又怎么样?劳改犯!”他回上海探亲,总觉得有一种失落感,与他的亲人格格不入,思想上无法交流、没有共鸣。 知青回城潮卷起之时,人们都争先恐后想尽千方百计涌向城市,阿福却反其道而行之。他有他的想法,在这块热土上他有过自觉自愿的负重吃苦,有过顽强的拼搏,有过崇高的向往,当然也有过痛苦、思索与忏悔。他要从头做起,哪里跌倒从哪里起来,再塑造一个铁铮铮的阿福!他打定主意在版纳生活下去,重写自己的人生。 1980年农场实行承包责任制,他和妻子(一位在他重新做人之后嫁给他的职工子女)承包34亩甘蔗地,一年下来,挖秃了5把崭新的锄头!这一年他不仅拿回了两口子的全部工资,还获得400元奖金。后来又养猪,走上致富之路。1983年秋,农场企业整顿,阿福当选生产队长。他带领大伙搞多种经营增加收入,种粮、养鱼、养猪、种茶。这几年,生产队各项产品的产量年年超额完成任务,亩产水稻跨千斤,这在农场是首创。 荣誉来到了阿福身边,1987年7月1日,他光荣地入党。一元复始,一纸调令来到阿福手上:上级调他到茶厂担任车间党支部书记。 不管岁月风烟还会出现多少历史的大深奥,对阿福这位“扎根者”来说,忏悔也好,委屈也好,都已经过去。末了,他托我告诉他那些回城的哥们、姐们:“阿福现在活得很好!已经不是20年前的那个‘大哥’了!” 五、译破“忍”字的密码 对于留在西双版纳的这批老知青来说,党和政府并没有忘却他们,就在各城市承受巨大人口膨胀压力下,北京、上海市 政府从前几年就开始接纳老知青的子女,即优先安排原籍知青的一个孩子调入原籍城市户口,并安排入学读书。 西双版纳各农场党委关心老知青的成长,也关心他们的生活和工作,大部分老知青都担任队、场干部,有的当教师,有的搞技术工作,一批老知青已成为农场建设的中坚力量。 然而,这一代人里也有苦恼,也有担忧。有人消沉,有人企求命运之神…… 我发现东风农场一位北京知青的皮带上刻着一个“忍”字;另一个知青的手臂上也用针刺着一个“忍”字;在一户知青家庭的墙壁上又是一个斗大的用墨水写的“忍”字! 忍! 忍!!忍!!!“忍”字是否隐示着一些老知青的某种奥秘?我决意译破这个“密码”。 他叫郭全山,北京知青;她叫周月琴,上海知青。西双版纳的热土使两位“同是天涯沦落人”的男女在艰难环境中燃烧爱情,组成了一个特殊的家庭。假如郭全山找到一个当地人或者北京籍的妻子;假如周月琴嫁给当地人或者嫁给上海人。那么就不会发生令人遗憾的事情。 这对1977年结婚的患难夫妻,生有一子郭德勇。“知青大逃亡”前夕,夫妻俩不愿去办理离婚而实现回城。他们只求像一只精心孵蛋的老母鸡,去精心地“孵化”孩子和小日子,他们只希望自己得不到的,下一代能够得到;自己所没有的,下一代能够拥有。 郭全山找北京市有关部门,要求按政策安排一个子女在北京落户,北京有关部门答复:子女的落户应在母亲的所在城市。他又去了上海,有关部门说:北京也可以安排落户嘛!10年来,郭全山不知跑了多少次北京、上海,仅为了孩子进城市落户问题,他把多年辛苦劳动换来的有限收入全铺在铁路上,到头来仍然是两地互相扯皮。这种“踢皮球”的社会肿瘤,使这对夫妻大失所望。 那天傍晚,在东风农场工程队的一间十几平方宿舍里,我见到郭全山:黧黑粗壮的身躯,光着上身光着头,讲话粗声粗气,倒像浪迹绿林的一条好汉。他的妻子周月琴,略显憔悴的容颜,虽失去了上海姑娘的风采,却平添了几分豁达。 郭全山说他前几天在镇里碰到一个算命先生,卜了一卦:时运未到!这个相信宿命论的老知青激动地说:“我的命不好,老天在上,我没干伤天害理的事。我们回不了城市,这我认了,在这里改造一辈子,生活有保障就得了,将来黄土都埋在这。但是,孩子总要给条出路吧!我们这个要求会过分吗?”就在他讲这番话的时候,我发现他身后剥落石灰的土壁上,用黑墨水写着一个大大的“忍”字。或许他的忍耐是在等待,等待命运之神的降临吗? 小潘,上海知青。农场供销科仓库保管员,他的爱人是傣族人。我是在一个偶然场合见到他的。小潘那天下午到场部办事,我刚好在那儿与几位知青座谈,当我起身同他握手时,我突然发现小潘的手臂上隐约有“百忍”两字,我想看清,他却把衣袖拉下了。他回避同我交谈,我只能从他的战友中得到一些有关他的情况:1970年初中毕业来到西双版纳,在缺油少肉的年代,常为具体的果腹问题,先是偷老工人伙房里的几个鸡蛋,后又同几个哥们去偷鸡。终于东窗事发,被人抓住,脖子挂着鸡头接受大会批判……内疚的心态,使他从此绝不做偷鸡摸狗之丑事,他咬破指头写下忏悔书,用针和蓝墨汁在手臂刺上“百忍”。在沉湎的悔恨中他终于成为一个堂堂正正的男子汉。不然,农场为什么敢让他去管仓库?! 东风农场机关干部、北京老知青许平。她高中毕业于1969年冬来到这里,曾和许多同龄人一样,把汗水洒在版纳的荒原上。然而,她一直被人为地背上“黑锅”,阴差阳错之因,使她的家庭成分被扣上“地主、资本家”。在京的父母被赶到天津郊区,她曾同弟妹为糊口流浪北京街头捡垃圾。1970年她的家庭落实政策,平了反。但是,“左”的幽灵并未在她身上消失,为了找到一个可靠的“家庭成分”,她与一位白族退伍军人结婚,她为此感到庆幸。为了在生活中能获得自己的一席之地,来不及喘一口气,她又开始了艰难的跋陟。回忆恶梦般的过去,她得比别人多双份勇气,走向曙色中的未来,她得比别人多几倍辛劳。在水利工地,她没日没夜地干活;在山乡学校,她将一腔心血注灌给胶林新一代。她被评为先进工作者、模范教师,出席州教育先代会,1987年入党。她一直感激农场对知青政策好,场领导对知青们的关心。然而,这位北京女知青也有苦恼。许平告诉我:“社会上一些人认为我们没本事,是傻瓜,才被留在版纳。看着农场的变化,我感到光荣;想想自己的处境却很艰难,我仍然想回北京去!” 我十分同情一个善良母亲对儿子的牵挂。许平的儿子去年回北京落户和读书,儿子几天不来信,她心里就受不了。北京离西双版纳这么远,回去一趟不容易。儿子离去的这些日子,她是在忍受母子之别的忧郁中度过的。许平噙着眼泪说:“20年来,我与父母分离的煎熬岁月,今天又重演在我们第二代身上,这种苦还要吃到什么时候?我也体谅国家目前的困难,但我们北京知青在这里已没多少人,什么时候才能妥善解决回城问题呢?” 1238个人,1238个故事,并未离去的版纳知青,1238段曾有过的青春、理想、热血。 今天,西双版纳知青群体作用及其群体精神,包括它对于这个世界的影响,正在渐渐地消失,人们已经不太关注这些“胶林扎根人”了。那么,未来的历史,又将如何去写这西双版纳的春秋!? (责任编辑:晓歌) |