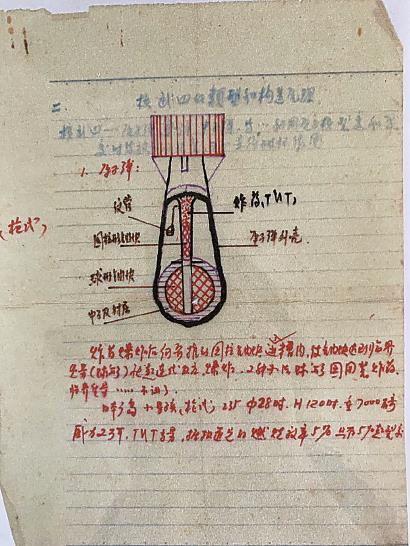

原公浦的珍贵笔记。图中显示的是原子弹核心部件构造。

5月10日,原公浦的家,已经是20多年前的装修,墙纸已经剥落。 均王潇 摄

■首席记者 王潇 上海市闵行区梅陇镇,一片拆迁后的“废墟”中,还有几幢楼孤零零地矗立着,原公浦的家就在最后一幢,3楼。20多年前装修的家,墙纸都脱落了。老式挂钟“滴答滴答”地走着。 7月的一天,原公浦垂头丧气地进了家门,把装着病历本的塑料袋往床上一丢。 “怎么了?”爱人郭福妹问。 “没什么。”他没好气地说,“累了,我先睡了”。 等他睡着后,郭福妹爬起来翻了翻他的病历本,知道是癌症复查的数据不好。 翌日,原公浦拉爱人到自己的柜子前,“来来来,我告诉你,这一抽屉的是可以公开的,这个抽屉是要交给组织的,要保密的!” 这些材料是他在404厂工作的几十年里,加工我国第一颗原子弹、第一颗氢弹,以及平爆、空爆和第一颗用潜射弹道导弹运载的原子弹的核心部件,前后总共10次的技术总结。 似乎是已经预知自己的命运,在今年5月本报记者赴其家中采访时,他谨慎地拿出这叠材料,全是手写,图文结合,还用不同颜色的笔标记。“有美国记者来找我想看看,我是从来没有给他们看过。这些都是国家机密!”他说。 郭福妹说,那是原公浦生前最后一次接受采访。3个月后的8月22日,中国第一颗原子弹核心部件铀球的操刀人原公浦在上海因病离世,享年87岁。 “这是国家机密” 2021年8月24日上午,原公浦的追思会在龙华殡仪馆一楼八仙厅举行。现场聚集了来自政府的代表、中核集团的领导、原公浦的老同事以及普通市民。 郭福妹在大女儿原晓燕的搀扶下,一一去看花圈上的挽联。 她说,最欣慰的是,老伴是在上海走的。7月上旬,原公浦因癌痛无法缓解,经人介绍去北京治疗,本计划8月7日坐火车回沪,结果8月6日突然昏迷。清醒后,他几次表达要回上海。但北京的救护车由于疫情原因不得出市。 8月19日,在中核集团的安排下,由位于苏州的核工业总医院派调救护车到京,再从北京核工业医院抽调医护人员护送,经过3个司机连续约14个小时的开车,将原公浦送回上海。 与身后突然涌起的关注度相对的是,原公浦其实在很长一段时间里并不为人所知。 上世纪90年代初,原公浦即将从404厂退休回上海时,上海市总工会翻遍上海工厂的档案,始终找不到“原公浦”的名字。 回到上海时,原公浦和爱人领的是甘肃退休工资,都不高。为补贴家用,他出去打工,做过推销,看过冷库,搬七八十斤的货物。 也因此,当后来有人找到小区询问“原师傅的家”,邻居们都不太相信,这个看上去个头不高、耳背、眼睛又不好的老头儿居然能和加工原子弹核心部件扯上关系。 原公浦也习惯了这种不为人知。基于对国家任务保密的纪律,他甚少向别人提起他的光辉事迹。 2004年,他在央视接受专访,彼时第一颗原子弹爆炸档案已经解密,主持人问他:“原子弹的铀球有多大?”他不假思索地答:“这不能讲,这是国家机密。” 他拿邓稼先的例子说与记者听:“邓稼先设计了我国第一颗原子弹,可是他的爱人、父母都不知道。第一颗原子弹爆炸以后,有一天,他岳父问别人:‘是谁为中国制造出的原子弹?’人家说:‘你去问你的女婿吧!’” “而且那时,关于原子弹制造的关键步骤使用的都是暗语,‘梳辫子’‘插雷管’‘上轿子’等,都是周总理定的。你就知道这个保密级别是什么样了吧。”原公浦对记者说。 同为404厂的退休职工、共同生活了一辈子的老伴郭福妹也习惯了不去过问丈夫的工作。 多年的保密纪律塑造了原公浦低调、克制的性格。他极少对郭福妹说“肉麻”的话。只是在今年的某个晚上,他突然对她说了一句,“老爱人,我陪不了你多久了。” 跟命一样重要 郭福妹依然记得最初认识原公浦时的样子。 1951年3月,原公浦由哥哥介绍,从山东到上海的工厂做学徒。 他是初到大城市连电灯都不知道怎么开关的小伙子,她是地地道道的上海姑娘。两人因为在同一个车间工作而相识。 他上进,短短3年就做到4级工(相当于“中级职称”),达到彼时大学生的收入;他也热情,代表员工跟老板谈判、争取福利:上午10点吃一次点心、配上工作服。 他每天白天工作,晚上走一两个小时去上夜校,一直读到高中。她至今记得他在车间里号召工友们意气风发的样子,“我们要考上初中,才能学好技术”。 5月的那次采访中,原公浦告诉记者,他最喜欢的书是吴运铎写的《把一切献给党》,“吴运铎是中国的保尔,他为八路军造手榴弹、造步枪,他没有车床,就用轨道来做。我看得特别激动,我想我也是车工啊。”当年工厂分上下两层,工人就睡在楼上,“那时候厂里用的还是皮带机床,开的时候有声音,我听了觉得好幸福。” 1959年,新婚才4个月的原公浦作为上海市优秀技工代表,被选中到西北参加一项“非常重要的工作”。 按上级的保密要求,出发的消息他是在离家前一周才告诉妻子。那时他已是党员,觉得这是组织对他的信任。这批全中国顶级的技工在北京集训时,二机部部长宋任穷向他们宣布:“毛主席派你们去搞核武器。” 集训后,他们一路西行,到了404厂。 这个名字里只剩下一个数字代号的神秘工厂,对外称为“酒泉原子能联合企业”,是1958年聂荣臻亲自在嘉峪关以西上百公里的祁连山北麓选定的中国第一座钚生产堆地址。工厂连通信地址都没有,只有一个信箱,留的是甘肃的“兰州##号”,实际根本不在兰州。404厂鼎盛时有5万职工和家属,外围还有数千人的卫戍部队。 404厂的任务就是在1964年5月之前车制出合格的铀球。 铀-235是目前已知唯一天然可裂变的核材料。地球上的铀只有3种同位素:铀-238,铀-235,铀-234,其中,铀-238占99.275%,铀-235占0.720%,铀-234占0.005%。生产核材料,就是要把这0.72%的铀-235从3种同位素共生的铀矿石中分离出来。制备1公斤武器级高浓缩铀,至少需要200吨铀矿石。我国第一颗原子弹使用的核材料总重约15公斤,则至少需要3000吨高品质铀矿石。 从铀矿地质勘探,矿石开采,到提纯为化学浓缩物,再经过种种化学反应过程,最终利用气体扩散法分离出高浓度的铀-235,整个工艺流程极其漫长,而且充满危险。可以说,404厂即将车制的是约10万人耗费10年光阴凝聚成的心血。 然而,铀球的加工精度又要求极高,一颗铀球,是由一模一样的2个半球组成,半球并不是实心的,还有一个内球,内球里用来装核爆时的点火中子源。每个半球的内球和外球的同心度必须高度一致,同心度的误差不能超过0.0015毫米。外球的光洁度是最高标准,精度要求达到一根头发丝的八分之一。正因为铀球的硬度如钢铁一般特别硬、精度要求特别高,所以加工时纵向的进刀量深度不能超过20丝,也就是0.2毫米;横向的走刀量不能超过15丝,也就是0.15毫米。 再加上加工区内是核沾染环境,人只能站在完全屏蔽的机床外侧,隔着厚厚的玻璃观察窗,戴着双层乳胶手套从两个小孔进行操作。在没有精密数控机床的那个年代,能加工出这颗铀球的,全中国也数不出几个人。 404厂举办了一系列的技术比拼,上海汽车底盘厂的技术工人原公浦排名第一。 1963年,组织最终决定,由上海汽车底盘厂的技术工人原公浦主刀核心部件加工。 开工前,有领导把他叫去保密室,说:“这是最核心、最关键的时刻。跟我们的命一样重要。” 最后的三刀 1964年4月30日,加工首枚原子弹正样铀球的时刻到来。 当天早上,原公浦出门时,对已经调到404厂的郭福妹说了声:“我上班去了,你把女儿带大。”转身下楼后,等待原公浦的是一辆伏尔加高级轿车。 原公浦走后,郭福妹哭了。 她从上海专程跑到这里,尽管条件艰苦,原公浦也从来没有说过他的任务,但她极少抱怨,想的是能和丈夫安心过日子。但这句话让她觉得,今天似乎是生死考验的最后关头。 也的确是生死考验。“上岗之前,我都不知道我能不能完成这个任务,”原公浦后来说,他感到自己压力已经到了顶点。因为整天练习车同一尺寸的钢球,走路、睡觉眼前都是球。他瘦到只有90斤,一天吃不了一个馒头,由专人每天给他推葡萄糖。他想的是,“加工的精度是一个问题,但除此之外,还有个临界事故问题。”临界事故的主要危险是瞬发射线的外照射,它可使工作人员受到大剂量照射,致使工作人员伤亡。 铀坯来了以后,加工室里只能留下三个人,因为人也是反射层,可能造成临界事故。 这三人中,第一人是主刀,原公浦。第二人为监护,一面提醒原公浦的操作,一面要及时拾起他车下的铀屑,防止其积聚在切削盘内,引起裂变链式反应。第三人负责测量,原公浦每车三刀,他就要测量一次,看看还差多少,还要车多少刀。 加工一个铀球,大约需12小时。 到了晚上8点,原公浦报告:“我要加工最后三刀了。” 车床一启动,原公浦就紧张起来。忙中出错,刚车了两刀,铀铸件突然从真空吸盘脱落,“啪”的一声掉进切削盘内。 加工立即中止,原公浦大汗淋漓、衣衫湿透,一度丧失了信心。 被人搀扶到休息区后,他喝了杯牛奶,定了定神,又再次走上工作台,缓缓转动机床的手柄。 最后的时刻,原公浦全神贯注,车一刀,停下来量一下尺寸;然后第二刀,再停下来仔细测量;车完最后一刀,他几乎要瘫倒在地。 “其实关键时候我连防护眼镜都拿掉了,顾不得了,受辐射就辐射吧。”他后来说。 1964年5月1日凌晨,检查员报告:核心部件的精确度、同心室及尺寸等各项数据全部达到设计指标。 原公浦说,即使那时,他心里还是像揣了只兔子,“不知道到底合格不合格呢”。 直到5个月16天后,他从广播里听到中国第一颗原子弹成功爆炸,知道装着这个铀球的原子弹,真的在新疆罗布泊的塔架上爆响时,兴奋极了。 “我当时特别想找人诉说,但是想想还是只能憋在心里,这是国家机密,我要遵守党的纪律。” “我不要搞特殊” 国家,是原公浦总是挂在嘴边的词。 在我国进行的45次核试验中,原公浦参与了其中原子弹、氢弹、中子弹、潜射弹道导弹等10次核武器关键部位的加工。有一些学校、单位就邀请他去讲课。他的一些话在一些年轻人听起来似乎有些老派。 “我是1956年入党的,当时的徐汇区组织部副部长找我谈话,说到‘为共产主义奋斗终生’的时候,我当着他面就哭了。我们最熟悉的顺口溜是‘革命战士一块砖,哪里需要哪里搬’。” “重点地区建设,上海市从1953年开始,每一次我都报名。每一次的运动我也都参加,以前的五一劳动节游行,我都是喊口号的。三反五反的时候,我到资本家家里去谈判,一杯白开水都不能喝的。” “我们这代人,对国家的感情是很深的。我就是在那样的教育中成长起来的。我也想不通,为什么现在好多年轻人首先想的是钱?国家什么的,他没有概念。” 2011年,原公浦在体检中被查出患了前列腺癌。一开始,他参与了一种特效药物的临床试验,药效良好。但2年临床试验结束后,对他适应的进口药不在医保范围,药费让二老犯难。上海电视台在制作纪录片时,呈现了他的难处。他觉得这是“负面”,给记者带去了麻烦。 他的部分医药费可以报销,但需要往返甘肃、上海两地,且流程麻烦,有人提出去和领导说道说道,他说:“我不要搞特殊。” 后来,一位领导为他的事情作出相关批示,希望相关部门积极探索类似的问题,以求能从制度上解决。原公浦很期待,他认为这并不是只有他一个人遭遇这个问题。 原公浦最后的日子当然也有很多暖心的回忆。 前年,一个初中生在网上看到原公浦的故事后,从深圳专门来到他家中。他对原公浦说:“我就想做你这样的人。”然后塞给原公浦一个信封就走。原公浦打开后,发现里面装了100元,赶快去追,他已经离开。 一位上海实验小学的女生,在书上读到原公浦的故事,和父母一起买了年货来看望;一位创业的大学生,送来一瓶和原公浦所服用相仿的药物。 仁济医院泌尿科一位医生自费资助了原公浦一年多;上汽大众新能源汽车工厂的厂长送来1万元;上海市百将公益基金会将原公浦的药费纳入他们的“两弹一星”资助项目中,负担原公浦使用美国正版抗癌药的6000多元自费部分。 还有一些离休干部,送来奶粉、保健品…… 2019年,原公浦癌症复发,转移。郭福妹说,最后的日子里,他癌痛难忍时,就放声唱《东方红》。“唱了我就舒服一点。”他那时说。 原公浦的小女儿原峥说,父亲最后的日子得到很多人的帮助,谢谢有这么多人记得父亲。 责任编辑:日升 (责任编辑:日升) |