瑞华公寓纪事

来源:名家文摘 作者:周励 时间:2023-07-30 点击:

(【陈屹视线】导语

作者周励女士曾在瑞华公寓长大,而本文记录了青春少女时代,她与瑞华公寓一起长大的孩子们,一段被历史遗忘的蹉跎岁月。

关于位于上海地标式的瑞华公寓,这里引用庄稼婴笔下描述:五十年代初,这里住进了一批来自五湖四海的机关干部,建立起了独特的部落文化。这里盛行着集体主义和英雄主义的梦想,不接地气,害得在楼里长大的我们,单纯轻信,不谙世故,却也因为无知而无畏。

而作者17岁时给《文汇报》一封公开信,就从这里发出,然后,作者跌宕起伏的命运,也从这里开始!

《瑞华公寓纪事——父辈和我们的故事》编辑组成员之一周励女士的编辑心得:在采访家属与组稿瑞华公寓老红军、隐蔽战线四大交通员之一熊志华伯伯的回忆录《红线》、曾担任中共华中局隐蔽战线机要、交通、策反工作和刘长胜同志机要秘书的舒忻伯伯回忆录过程中,深深被前辈们艰苦卓绝的地下斗争感动,更为他们在“文革”中的悲惨遭遇甚至迫害致死掬一把眼泪。

本书出版也是为了告诫人们铭记历史教训,以史为鉴、以史为镜,永远不让“文革”悲剧重演。)

上百个十几岁的干部子女被四人帮关押在一起,只为了“开导”他们上台去批斗自己的父母,这样的场景不可被历史遗忘……

上海市委机关宿舍、位于市中心的瑞华公寓

瑞华童年:和大楼小伙伴们合影, 1962年我被推选为瑞华公寓(学雷锋)红领巾小队队长

一、少女时代写给《文汇报》的一封信

我在巴金故居朗诵会度过了难忘的 68 岁生日,口袋里装着这封信。 这封1968 年 1 月写给《文汇报》的信,仿佛偏偏要藏到我 68 岁才肯冒出来: 2018 年 11 月 25 日,我的生日之前,竟然意外翻出 50 年前 17 岁时一气呵 成写给《文汇报》的信,四小页信纸褶皱发黄,字迹依稀可辨,这真是意 外的生日礼物,也是《曼哈顿的中国女人》重要主线和历史旁证!

我一直以为这封因造反派逼我写检讨而还给我的信早已丢失。1991 年秋,我写《曼》书“代序”和第三章《少女的初恋》时,曾很想引用“一封信” 的详细内容,记录那个时代一个上海少女的纯真情怀和社会背景,却怎么 也找不到这封信。几天前居然发现夹在北大荒日记本半个巴掌大的小纸袋里,翻开阅读久违的文字,浮想联翩,悲喜交集。

有朋友问过我:你的性格是否有遗传基因? 是的。

我在自传体小说《曼哈顿的中国女人》中“童年”一章里写到了我的母亲,她的祖父是个秀 才,她在私塾念过书,抗战时期是一名活跃的 20 岁出头的妇救会长。由于 1945 年刚生下我大姐,不便和父亲一起跟随部队行军,母亲就留在地方了。

到了 1947 年,国民党和土匪还乡团卷土重来,我母亲被捕,惨遭各种严刑 拷打,敌人用烧红的烟头多次烫我母亲的手背,留下了终生的烙痕,他们甚至挖好了活埋母亲的深坑,幸亏半夜里一位地下工作者救出了我母亲,他背着被殴打得昏迷不醒的母亲逃出了虎口。

我觉得,我的血液中继承着母亲的善良秉性、对诗歌文学的爱好以及一种与生俱来的刚烈不屈的性格。

1949年5月父亲摄于上海军管会

1949年5月父亲摄于上海军管会

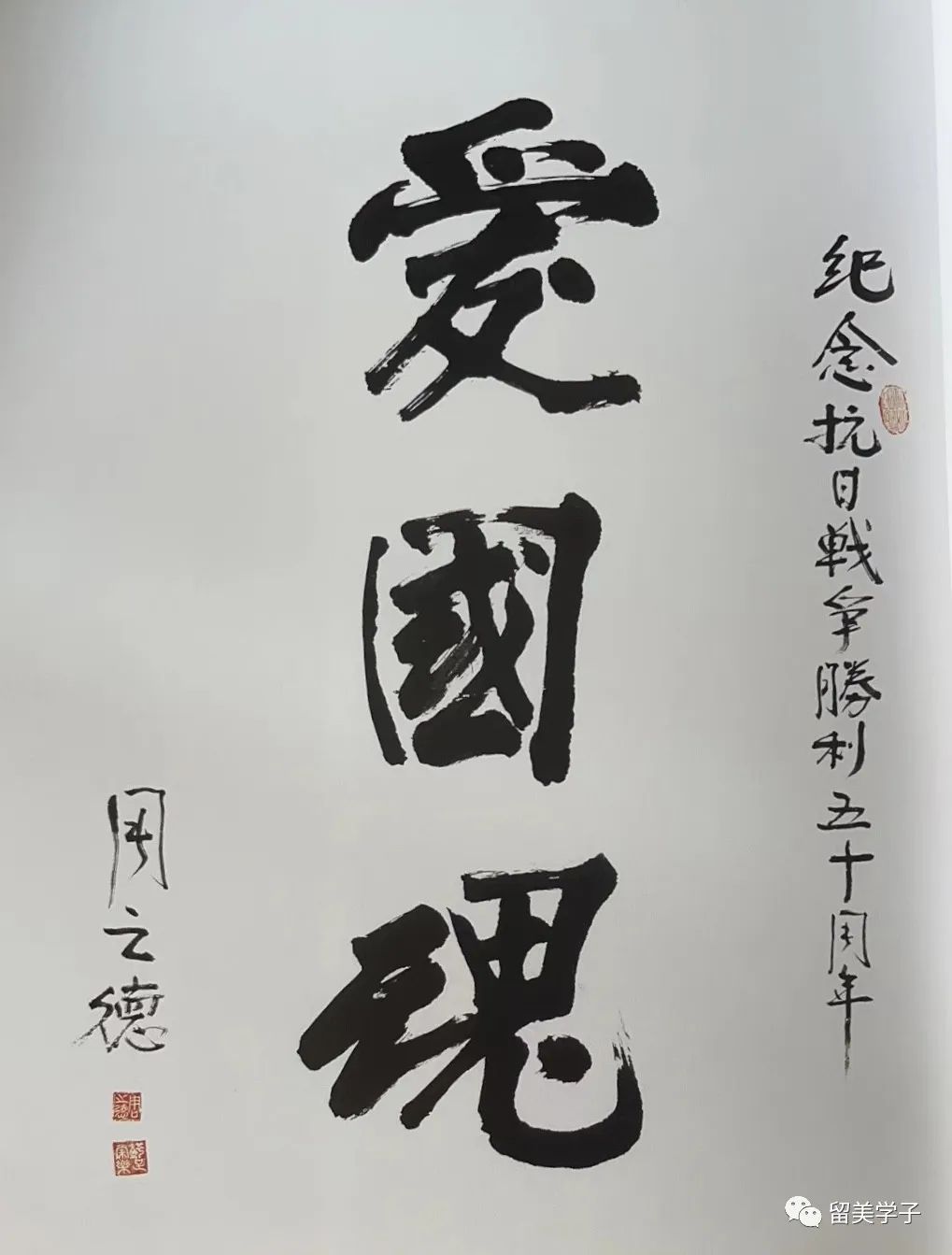

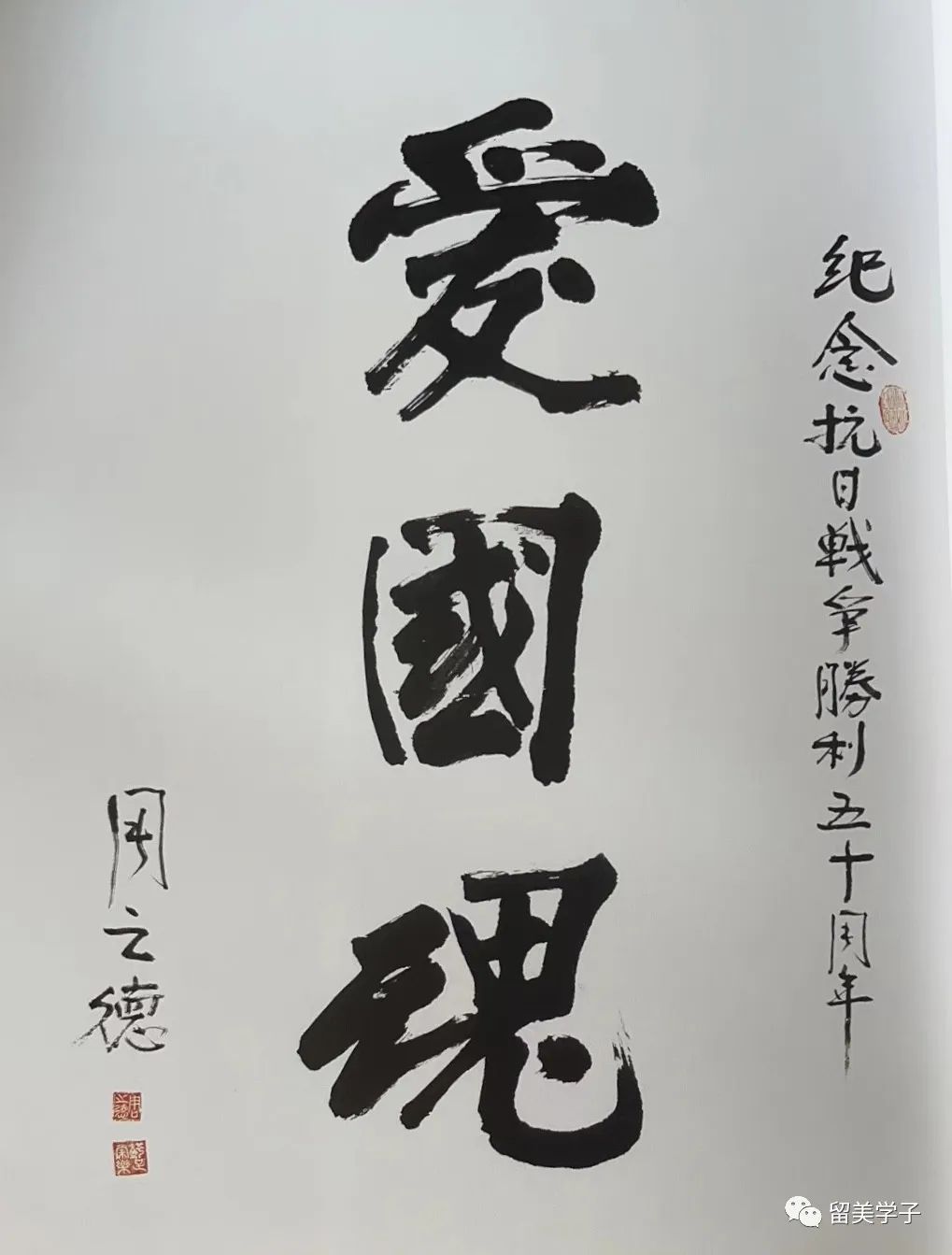

父亲书法:爱国魂

1966年“文革”前,我是在瑞华公寓大院长大的阳光少女、市少年宫小伙伴艺术团合唱队队员。

记得 1964 年小学毕业时,班主任给我这个中队文体委员写的评语是:“兴趣广泛,爱憎分明”。然而“钢铁是怎样炼成的” 在那个特殊年代,却炼成了“悲剧”。

“文革”初期,我 16 岁,本该是花样年华的少女,一双困惑的眼睛整天看着大批老干部、老教授挂牌挨斗、或跳楼自杀,我义愤填膺又百思不解,酷爱阅读的我开始了孤独漫长的地下读书。

1966、67 年,我如饥似渴地阅读《联共(布)党史》《斯大林时代》等书籍,其中一些书一直在父亲的棕色书橱里,被我翻出来放在床头,也向哈军工的干部子女借来一些书籍。 历史是一面镜子,历史亦在不断重演,我顿觉恍然大悟,又感到被黑云压 城憋得快闷死了

“不行!‘文革’再这么搞下去,国家要崩溃了!”

犹豫良久,我终于大胆给《文汇报》写了一封信,幻想着一个热爱祖 国的上海中学生振聋发聩的心声,能够让《文汇报》振臂一呼,扭转混乱局面。 结果引来学校造反派铺天盖地的大字报批判。

今天读着这封信,依然很难 想象这是出于一位少女之手。现在十七、八岁的少女估计也不会感兴趣, 也许她们更喜欢沉迷于《慈禧攻略》《甄嬛传》之类后宫争斗剧里呢。

为什么我在 17 岁时写这样一封信? 还要从童年的阅读习惯讲起。

我从小就喜欢读书,还在上海市委机关的盖斯康幼儿园时,我背诵表演过普希金的《渔 夫和金鱼的故事》。

读小学三年级时,我考取了市少年宫合唱队,无论在少年宫大草坪的篝火晚会上,或是在接待外宾的的演出中,我们唱得最多的一支歌曲是《我们是共产主义接班人》,而这首歌正是住在瑞华公寓 1 号门8楼的周郁辉叔叔为电影《英雄小八路》写的主题歌。

我常到邻居家去借书阅读,记得在八楼发小修晓林家,我阅读了《卓娅和舒拉的故事》《牛虻》《古丽雅的道路》《青年近卫军》等文学作品。

我曾经的理想是考入复旦大学新闻系,做一名记者。(我大姐 1963 年考入复旦大学化学系)。

上世纪 60 年代学雷锋活动开始后,我们瑞华大楼成立了红领巾小队,我被推选为红领巾小队队长,我当年所在班级的大部分同学都住在瑞华公寓,夏日夜晚我们在院子玩“官兵捉强盗”追逐游戏,假日里我们争做好事,相互借书,一 起度过了美好的金色童年,当年我们在大院里种下的小树如今已经茂密参 天。

红领巾小队还自编了反映抗日战争儿童团的话剧《枪》,在 2 号门 8 楼大阳台排练,记得是修晓林家的亲戚王世全叔叔当导演,我演儿童团女主角。我们经常到徐景贤家听他讲故事,他家在 2 号门 5 楼,我家在 2 号 门 4 楼。徐景贤那时在市委宣传部工作,文质彬彬,和颜悦色,很会讲故事,我们围坐在他家的方 桌子四周,他把小女儿搂在自己腿上。

他讲的是自己写的文学作品《党的儿子穆汉祥》,那时我们都叫他徐叔叔,很尊敬他。

1966年“文革”开始,毛主席 8.18 接见红卫兵后,学校选代表到北京 去见毛主席。我们班通过举手选了我和孙幼舵(他爸爸那时担任市人委财办副主任兼粮食局局长,幼舵也被责令参加了北桥学习班)。8 月 31 日毛主席第二次接见红卫兵, 在天安门广场我激动得嗓子都喊哑了。

我的思想发生变化是在 1967 年初“一月风暴”期间,对这场运动产生 了怀疑和反感,因为看到从小崇敬的革命老干部们,市委第一书记陈丕显、市长曹荻秋等被造反派批斗游街,头被侮辱性地压低,胸前挂着大牌子,比对待真正的罪犯更可怕更残暴。

我们这些十六、七岁的中学生被组织去参加批斗大会。有一次在文化广场开批斗会,我气愤得哭着跑出了会场。

我开始思考那些造反派到底想干什么?我开始对“中央文革小组”特 别是江青和张春桥产生了极度怀疑和反感,当时复旦大学“孙悟空战斗队” 正在“一月风暴”中“炮打张春桥”,全市都翻腾着一股厌恶张春桥、鄙视江青的汹涌暗流。

后来我认识了哈尔滨军事工程学院的一位大学生,她借给我许多书,其中有安娜·路易斯·斯特朗的《斯大林时代》和《赫鲁晓夫主义》。

我觉得《斯大林时代》里写斯大林大清洗的残忍太像眼前的“文革”了。我开始阅读大量的政治历史书籍,如《论一元论历史观之发展》《反杜林论》等。

我父亲是市委财贸政治部的干部,在华山路海格大楼上班。小时候每逢暑假,我和大楼小伙伴常去那里游泳,我知道那里有个图书馆。“文革”开始后,爸爸被造反派盯上,有一段时间隔离检讨,不准回家。

我和大楼几个十五、六岁的女孩响应号召去延安串联,先从上海扒运货火车到陕西铜川, 再从铜川七天七夜步行到延安。回来后无事可做,就想到了图书馆。

我和邻居女孩溜进去了,图书馆的窗子没 关死,可以拉开来,我的朋友当人梯,我爬在她肩上,抓住窗子一用劲就 跳进去了。进了图书馆站在一排排书架前,记得我们开心得就像公主一样!

我拿了许多书,大多数是翻译书籍,像孟德斯鸠的《论法的精神》、约翰·里 德的《震撼世界的十天》、德拉伯金娜的《黑面包干》、雨果的《悲惨世界》 等,我们用书包和背袋拿了许多书,看门的也不管,那时许多地方都在烧书, 他也许认为我们拿走书总比烧了要好呢!

阅读这些书籍汇成了“文革地下读书运动”的浪花,这些书也成为我 的精神支柱。后来我到北大荒带去了满满两箱的书,白天干活,晚上在小 油灯下读书,虽然腰酸背痛,但内心很充实,为我今后成为一名作家铺垫了道路。

我有一个同学叫陈济,他初三,比我高一级。他父亲是船舶设计院党 委书记,母亲是江南造船厂副厂长,“文革”开始后都被打倒了。他姑姑 萧珊是巴金的妻子,巴金是他的姑父。

“文革”中他带我到巴金家两次,对我震动很大。巴金客厅里的书橱和物件都很零乱,不少被造反派贴了封条, 巴金跟侄儿陈济和我谈得挺多,他当时正在被批斗,大街上都是将他名字 打叉的大标语。

我一直喜欢读巴金的《家》《春》《秋》等著作,很崇拜他。 现在他就在我面前,一个挨批斗的小老头,令人心酸。巴金对我和陈济讲: “你们不要浪费青春,有时间好好学外语。”我把这些刻骨铭心的青春记忆写进了《曼哈顿的中国女人》一书中。

挨斗的巴金,还有陈丕显书记和曹荻秋市长等大批被迫害的老干部、学者、作家艺术家等,加上全国各地声势浩 大的武斗,我按捺不住心中的愤恨和不满,将自己的想法写了一封信,在1968 年 1 月 17 日寄给《文汇报》社。我将那些“左派”称为“第五纵队”, 呼吁人们警惕他们把中国带向毁灭的深渊!

信寄出去后,我连着几天去看《文汇报》是否刊登了,等了一个星期《文汇报》没有登,学校却将我叫了过去。原来是报社派了专人把这封信 送回我的学校,要求查明这封信的来历、背景并展开批判。

学校造反派头头审问我,要我交代与这封信有关的问题。校园里整个 墙面全是批判这封“反动信件”的大字报,声称要揪出“一封信”后面的黑手,有人甚至提到了巴金的名字,审问我的人不相信一个初中学生会写出这样一封信,我说这些都是我自己思考的结果。

他们勒令我每天到学校去看大字报,那时大多数学生已不去学校了,校园里冷冷清清,但我每天要去抄那些批判我的大字报。

虽然没有正式宣布我是反动学生,也没有开批斗大会,但我每天必须 到学校报到,被看作另类。我在小学是中队文体委员,在瑞华公寓是红领巾小队队长,在中学是班级团支部干部,一直是好学生,现在突然成反动学生了。

我很气,两次想到过以自杀作为抗议,我甚至想过自杀的方式,开煤气怕影响家里人,吃安眠药据说不痛苦,但从哪里可以得到安眠药呢? 我才 17 岁,却在考虑自杀了。有一次,从学校被审查后出来,陈济等在校 门口,追上来对我说,不要理他们,不用怕。这给了我极大的鼓励。

1958年上海市委书记陈丕显和上海市长曹荻秋在一起

1958年上海市委书记陈丕显和上海市长曹荻秋在一起

市委机关海格大楼,每逢暑假我们会去游泳, 这里承载着太多童年与少女时代的记忆

二、北桥“学习班”的重点批判对象

1968年 5 月,徐汇区红卫兵军区在黄克主导下办了所谓“叛徒、特务、走资派子女学习班”,因为当时华东局、上海市委、市人委等干部的子女, 多集中在上中、南模、市二、五十四、五十一等中学。学习班一共办了两期, 第一期一个月,三十多人,华东局和市委主要领导干部陈丕显、曹荻秋、 韩哲一、魏文伯的子女都圈进去了。

第二期四十多天,四十多人,几乎扩 大到所有市级机关局级干部的子女。

我们带着被子、脸盆在学校集合,然后像押送一样,乘车来到上海县 北桥公社黄二大队一幢两层楼的房子里,6 人一间上下铺,封闭管理不准外出,更不准回去看望父母,全然像一座训诫集中营。

因为我有给《文汇报》 写信的前案,我被指认为“把文化大革命的大好形势看成漆黑一团”的对象, 被列为北桥学习班的重点批判对象。一个女孩子整天被笼罩在批判氛围中,这真是一种巨大的精神折磨。

这个学习班名义上是徐汇区红卫兵军区举办的,实际上由马天水、王少庸、黄克一手操办,背后则受徐景贤和张春桥的直接指使。班训导主任张信富通过谈话和大小会,一是要大家“与反动父母划清界限,站出来揭发父母”,二是要“端正对‘文革’和造反派的看法”。

他们软硬兼施, 张信富唱红脸,黄克唱白脸。黄克常来现场讲话,威胁我们。他说“你们 这些孩子,不要因为父母亲被揪出来了,就有‘杀父之仇、不共戴天’的 情绪,如果这样的话,你们将走到一条黑暗的死路上。你们的唯一出路就 是站在革命路线这一边,揭发反动父母,与他们划清界线。”

唱红脸的张 兴富说“你们是党的孩子,我们要挽救你们回到革命大家庭来。”

徐景贤也来过学习班训话。我们曾是瑞华公寓的邻居,我对他以往的好感荡然无存,那时,他巳经是令人鄙视的“徐老三”了。徐景贤的大会 训话说了一大通,既恐吓又拉拢我们这些十几岁的孩子们。

学习班一共组织了 11 次批判会,其中 6 次是子女面对面批斗自己的父母,仅第二期学习班就有 24 位“反动老子”面对子女们的批判揭发。第一期学习班结束后,我们还必须到现场参加批斗会,这带有集体陪绑和虚张声势的恶毒性质。

《文汇报》还以“坚决造反动老子的反”为标题,现场报道 L 家三姐妹上台“大义凛然”揭批父亲,弄得有些当事人精神恍惚,半夜里做梦喊“爸爸,对不起你”。

华东局书记韩哲一长期被关押着,儿子韩烽火是南洋模范中学高中学生党员, 品学兼优。在学习班他和许多干部子女一样,有抵触情绪, 学习班结束了,批判没结束,直至韩烽火分配去长兴岛前进农场,仍两次通知他回来参加父亲的批判会,气得韩烽火转身到吉林插队落户去了。“我在吉林农村了, 看你还能来捉我去斗父亲?!”他这样回忆道。 在吉林农村他表现优秀,后来被推荐上了吉林大学。

一些干部子女在学习班高压洗脑下写了揭批“反动老子”的文章,这 种行为撕碎了许多老干部的心。学员们看到:陈丕显在心爱的小女儿被迫 上台批判他之后,这位身经百战的老干部,流下了难过的泪水。曹荻秋面对小女儿被迫的批判与责问,则心碎地回答:“我不记得了。”

在上海,张春桥一伙为了打倒老干部,搞出了株连九族的毒辣手法。他策划集体性“血缘炮弹”,逼迫十七、八岁的子女们一个个上台揭批父母,摧残两代人心灵,其灭绝人性之恶可与奥斯维辛集中营相比!

正是这个北桥学习班。导致 3 人患精神分裂症,其中 1 人自杀死亡,1 人离家出走, 下落不明。这不仅是文革, 亦是中国近现代史最骇人听闻、最践踏人性的集体摧残行动之一。

北桥学习班学员杨东平,北京理工大学文学院教授, 著名教育家,著有《城市季风:北京和上海的文化精神”》等著作。其父杨士法伯伯文革前任上海市委组织部部长。1968年杨东平画北桥学习班外景素描, 俨然一座四人帮张春桥淫威下的上海干部子女集中营。

三、我的档案

学习班在 1968 年 8 月份结束,9 月份就开始动员上山下乡。1969 年 5 月,我去了黑龙江生产建设兵团 5 师 54 团 23 连,自以为那桩“一封信”的事 烟消云散了,因为学校始终没有给我戴“反动学生”的帽子。

此时,我的父亲去了黑 龙江呼玛插队,名义上是带 领知青战天斗地,实际上是张春桥搞的“大小班子”伎俩, 借此将一批不同道的干部下放边疆。

我父亲 16 岁参加革命,1949 年解放时才 24 岁,他是第一个走进国民党政府大楼的接管干部。他一直在市委财贸政治部任职,“文革”中被批判为财贸部负责人李研吾的干将。

我母亲在市政工程设计院工作,“文革”中被造反派诬陷为“叛徒”。妈妈曾对我说,这种侮辱批斗丧失人的尊严,使她常产生自杀念头,但想想家里的 6 个孩子又放弃了。

那个年代,瑞华公寓发生多起跳楼自杀事件,有些人是专门跑到我们这幢大楼来自杀的,我清楚记得 跳楼者坠落的声音如同装满煤的大麻袋落地,有时每天都有,真是太恐怖了。

北大荒兵团的劳作很辛苦,查哈阳水利大会战扛石头、炸石头,伤亡 了好几个知青。我不怕苦,天拼命地干,晚上还组织小分队唱歌跳舞, 我被评为五好战士,领导准备调我到营部当宣传干事。那天,连长突然找我谈话:“不行啊,周励,你的档案很厚,你怎么有历史问题啊?!”

我犹如雷电轰顶:我还不到 19 岁,我的人生才刚刚开始呢!我冲出屋 外在大风雪中哭泣!

在北桥学习班,我曾对张信富说,信里写了什么我已不记得,能不能把这封信还给我?为了促成检查和批判,他们将信还给我了。我对他们说,我是去投稿的,是公开的。

他们说我态度不老实,于是组织多个小组联合讨论批判,反复洗脑,摧残灵魂,弄得我心情低落。一次在小河边独自散步, 南模的一位男同学悄悄跑来安慰我,他说你不要难过,你写的东西就是我们想的,你代表我们写出来了。说完他就跑了。

望着他的背影,我心里好感动,犹如干枯土地下了一场春雨。

学习班宣布“胜利结束”时,我尽管写了书面检讨,但心里不服。谁 知黄克和张信富等把这些被迫写的检讨和杂七杂八的批判材料全部塞进了 我一个刚满 18 岁学生的档案袋!他们企图卡死我的前途,这就是北桥学习班所谓“挽救子女”的造孽!

面临人生绝路,我不甘心,决定从黑龙江扒车回上海,去找张信富们 “算账”。但毫无用途,无论是学校造反派还是“区革会”,尽是虚伪的 笑脸和踢皮球,他们早就想把青春萌发、满怀理想和凡是不听他们话的人, 从精神到未来道路统统一把掐死。

无边的绝望,上海追讨黑档案无果,我只好重返北大荒连队,被贬去放猪。在北大荒的草原上,我一个人放着一群猪,开始背诵唐诗宋词,从包糠饼的报纸上,琢磨尼克松在就职典礼上的演说词:“自由的精髓在于我们每一个人都能参加决定自己的命运”,心灵顿时开阔明亮起来。

我对自己说:“不能放弃,总有一天,天会亮的!”

有一天,好运来了,连长打来电话:你怎么认识 5 师高思师长啊? 我说不认识啊。第二天,连里用车子送我去 5 师师部,高思师长给我准备了一桌很好的饭菜。他说是兵团臧公盛副司令来电话,说你爸爸有一位战友叫方铎,住在瑞华公寓对面的五原路上,你们两家是同乡、是好朋友。你爸爸在呼玛插队,写信给战友方铎,你父亲知道你给《文汇报》写信受害不浅,档案里有黑材料,干得再好也没用,请老方帮一下二女儿。

方铎伯伯接到爸爸来信后给臧副司令写了信,臧副司令让高师长查查人在哪里,予以帮助,感谢方铎伯伯,改变了我的命运。

高师长说你如果喜欢写作,就到佳木斯的《兵团战士报》当记者吧 ! 或者, 我们五师医院正在盖房扩招也需要人。我思虑时下的形势并非是我认同的, 再去写文章岂不又要挨斗? 于是我就去五师医院报到了,医院很大,我这 才发现不少是首长和军队干部的孩子。

我分在外科当卫生员,一如既往好 好干。我喜欢唱歌,总是一边扫地一边唱歌,一边洗被子一边唱歌。第一 年就被评上全院的五好战士。

1971年 9 月 13 日,林彪从天上掉下来了。全国震惊之中,我的命运 带来了转机。不满21岁的我一直惦念着那个要命的装满“黑材料”的档案袋。

9 月下旬, 我推开医院组织科的门,负责人是上海老高三的女知青,人很好,很稳重。 我说林彪完蛋了,我曾写了一封信是反林彪反武斗的,真巧,我的档案袋 就在她背后的文件柜里。她从柜子里拿下来,当着我的面打开,我第一次 看到我的档案袋,看到那一堆厚厚的材料,那都是在北桥学习班我写的检 讨等材料,还有北桥学习班对我的带有批判性的鉴 定结论。

不可思议的一幕在我 面前发生了:这位上海知 青干部站起身来,点燃火柴,当着我的面,将这些 档案烧掉了!火苗燃烧着, 我激动地跳起来紧紧拥抱 她!我的档案袋一下子变得平平的,与其他知青们的一样了。我把这段记忆写进了《曼哈顿的中国女人》,那时,我还没有找到这位有情怀有良知的组织科女干部。

作者自传体小说《曼哈顿的中国女人》1992年问世,获《十月》长篇小说文学奖

2018年我终于在上海遇到了烧掉我黑档案的知青女干部,我说您当年胆子够大呵!她说我知道你肯定是受冤枉的,一年多的朝夕相处,你是什么样的人我心里很清楚。 我估计她一定也恨死了张春桥和江青,才具有如此非凡的担当和勇气!

1972年初,医院推荐上大学,我得到科里一致推选的全票。那天晚上我睡不着觉,感到满满的幸福:曾经痛苦得想自杀,“一封信”、黑档案和北桥集中营的噩梦终于过去了,我的人生翻开了新的一页!

我成为一名医学专科学院的大学生。三年毕业后,回到兵团五师医院担任内科住院部医生,1978 年大返城回沪,任上海市外贸局大楼医务室医生,接着走文学创作道路,在《文汇报》《解放日报》《文汇月刊》《小说界》等报刊 杂志发表了二十多篇文学作品。1985 年我被纽约州立大学比较文学专业录取为自费研究生(后转读 MBA 工商管理)。

漫长无际的10年“土插队” 后,又是两手空空的“洋插队”, 1985 年我携带着 40 美元自费赴美留学,举目无亲,学费和生活费完全靠艰苦打工。我在困境中寻找“激流”,我坚信灿烂星空下,一定有属于我的光!

1987年我开始创业经商。 1992 年创作发表了自传体小说 《曼哈顿的中国女人》,发行 160 万册,名列当年畅销书全国榜首,获《十月》长篇小说文学奖和首届《中山杯》文学奖,被评为 90 年代最具影响力的文学作品之一。而我 17 岁时给文汇报的“一封信”、 瑞华童年、北桥“学习班”以及北大荒坎坷岁月正是本书的重要主线。《曼哈顿的中国女人》被著名文学评论家董鼎山先生评为“展现了一个时代, 影响了一代人”。

行笔至此,心潮澎湃。回想起 30 年前,我在《曼》书扉页写下这样的题辞,这就是我撰写此书的目的:

“ 此书谨献给我的祖国和能在困境中发现自身价值的人”。

此刻, 在纽约夏季的熏风里,我耳畔响起诺贝尔文学奖得主、美国作家福克纳的获奖感言:

一个作家,充实他的创作室空间的,应当仅只是人类心灵深处从远古以来就存有的真实情感:美、尊严、同情、怜悯之心和牺牲精神。

(完)

2018年春节,作者与93岁的父亲合影于上海华东医院。

本文载自“今日出版社”《瑞华公寓纪事——父辈和我们的故事》上册《周励:从瑞华童年到北桥学习班》

《瑞华公寓纪事——父辈和我们的故事》2023年6月第一版

作者周励简介

美籍华人作家,1985年赴纽约州立大学自费研读MBA,1987年经商。1992年发表自传体小说《曼哈顿的中国女人》,发行160万册,获“十月”文学奖。2006年出版《曼哈顿情商》,2020年出版《亲吻世界—哈顿手记》,被著名评论家陈思和教授推荐为年度十大好书之一。

责任编辑 晓歌

作者周励女士曾在瑞华公寓长大,而本文记录了青春少女时代,她与瑞华公寓一起长大的孩子们,一段被历史遗忘的蹉跎岁月。

关于位于上海地标式的瑞华公寓,这里引用庄稼婴笔下描述:五十年代初,这里住进了一批来自五湖四海的机关干部,建立起了独特的部落文化。这里盛行着集体主义和英雄主义的梦想,不接地气,害得在楼里长大的我们,单纯轻信,不谙世故,却也因为无知而无畏。

而作者17岁时给《文汇报》一封公开信,就从这里发出,然后,作者跌宕起伏的命运,也从这里开始!

《瑞华公寓纪事——父辈和我们的故事》编辑组成员之一周励女士的编辑心得:在采访家属与组稿瑞华公寓老红军、隐蔽战线四大交通员之一熊志华伯伯的回忆录《红线》、曾担任中共华中局隐蔽战线机要、交通、策反工作和刘长胜同志机要秘书的舒忻伯伯回忆录过程中,深深被前辈们艰苦卓绝的地下斗争感动,更为他们在“文革”中的悲惨遭遇甚至迫害致死掬一把眼泪。

本书出版也是为了告诫人们铭记历史教训,以史为鉴、以史为镜,永远不让“文革”悲剧重演。)

上百个十几岁的干部子女被四人帮关押在一起,只为了“开导”他们上台去批斗自己的父母,这样的场景不可被历史遗忘……

上海市委机关宿舍、位于市中心的瑞华公寓

瑞华童年:和大楼小伙伴们合影, 1962年我被推选为瑞华公寓(学雷锋)红领巾小队队长

一、少女时代写给《文汇报》的一封信

我在巴金故居朗诵会度过了难忘的 68 岁生日,口袋里装着这封信。 这封1968 年 1 月写给《文汇报》的信,仿佛偏偏要藏到我 68 岁才肯冒出来: 2018 年 11 月 25 日,我的生日之前,竟然意外翻出 50 年前 17 岁时一气呵 成写给《文汇报》的信,四小页信纸褶皱发黄,字迹依稀可辨,这真是意 外的生日礼物,也是《曼哈顿的中国女人》重要主线和历史旁证!

我一直以为这封因造反派逼我写检讨而还给我的信早已丢失。1991 年秋,我写《曼》书“代序”和第三章《少女的初恋》时,曾很想引用“一封信” 的详细内容,记录那个时代一个上海少女的纯真情怀和社会背景,却怎么 也找不到这封信。几天前居然发现夹在北大荒日记本半个巴掌大的小纸袋里,翻开阅读久违的文字,浮想联翩,悲喜交集。

有朋友问过我:你的性格是否有遗传基因? 是的。

我在自传体小说《曼哈顿的中国女人》中“童年”一章里写到了我的母亲,她的祖父是个秀 才,她在私塾念过书,抗战时期是一名活跃的 20 岁出头的妇救会长。由于 1945 年刚生下我大姐,不便和父亲一起跟随部队行军,母亲就留在地方了。

到了 1947 年,国民党和土匪还乡团卷土重来,我母亲被捕,惨遭各种严刑 拷打,敌人用烧红的烟头多次烫我母亲的手背,留下了终生的烙痕,他们甚至挖好了活埋母亲的深坑,幸亏半夜里一位地下工作者救出了我母亲,他背着被殴打得昏迷不醒的母亲逃出了虎口。

我觉得,我的血液中继承着母亲的善良秉性、对诗歌文学的爱好以及一种与生俱来的刚烈不屈的性格。

父亲书法:爱国魂

1966年“文革”前,我是在瑞华公寓大院长大的阳光少女、市少年宫小伙伴艺术团合唱队队员。

记得 1964 年小学毕业时,班主任给我这个中队文体委员写的评语是:“兴趣广泛,爱憎分明”。然而“钢铁是怎样炼成的” 在那个特殊年代,却炼成了“悲剧”。

“文革”初期,我 16 岁,本该是花样年华的少女,一双困惑的眼睛整天看着大批老干部、老教授挂牌挨斗、或跳楼自杀,我义愤填膺又百思不解,酷爱阅读的我开始了孤独漫长的地下读书。

1966、67 年,我如饥似渴地阅读《联共(布)党史》《斯大林时代》等书籍,其中一些书一直在父亲的棕色书橱里,被我翻出来放在床头,也向哈军工的干部子女借来一些书籍。 历史是一面镜子,历史亦在不断重演,我顿觉恍然大悟,又感到被黑云压 城憋得快闷死了

“不行!‘文革’再这么搞下去,国家要崩溃了!”

犹豫良久,我终于大胆给《文汇报》写了一封信,幻想着一个热爱祖 国的上海中学生振聋发聩的心声,能够让《文汇报》振臂一呼,扭转混乱局面。 结果引来学校造反派铺天盖地的大字报批判。

今天读着这封信,依然很难 想象这是出于一位少女之手。现在十七、八岁的少女估计也不会感兴趣, 也许她们更喜欢沉迷于《慈禧攻略》《甄嬛传》之类后宫争斗剧里呢。

为什么我在 17 岁时写这样一封信? 还要从童年的阅读习惯讲起。

我从小就喜欢读书,还在上海市委机关的盖斯康幼儿园时,我背诵表演过普希金的《渔 夫和金鱼的故事》。

读小学三年级时,我考取了市少年宫合唱队,无论在少年宫大草坪的篝火晚会上,或是在接待外宾的的演出中,我们唱得最多的一支歌曲是《我们是共产主义接班人》,而这首歌正是住在瑞华公寓 1 号门8楼的周郁辉叔叔为电影《英雄小八路》写的主题歌。

我常到邻居家去借书阅读,记得在八楼发小修晓林家,我阅读了《卓娅和舒拉的故事》《牛虻》《古丽雅的道路》《青年近卫军》等文学作品。

我曾经的理想是考入复旦大学新闻系,做一名记者。(我大姐 1963 年考入复旦大学化学系)。

上世纪 60 年代学雷锋活动开始后,我们瑞华大楼成立了红领巾小队,我被推选为红领巾小队队长,我当年所在班级的大部分同学都住在瑞华公寓,夏日夜晚我们在院子玩“官兵捉强盗”追逐游戏,假日里我们争做好事,相互借书,一 起度过了美好的金色童年,当年我们在大院里种下的小树如今已经茂密参 天。

红领巾小队还自编了反映抗日战争儿童团的话剧《枪》,在 2 号门 8 楼大阳台排练,记得是修晓林家的亲戚王世全叔叔当导演,我演儿童团女主角。我们经常到徐景贤家听他讲故事,他家在 2 号门 5 楼,我家在 2 号 门 4 楼。徐景贤那时在市委宣传部工作,文质彬彬,和颜悦色,很会讲故事,我们围坐在他家的方 桌子四周,他把小女儿搂在自己腿上。

他讲的是自己写的文学作品《党的儿子穆汉祥》,那时我们都叫他徐叔叔,很尊敬他。

1966年“文革”开始,毛主席 8.18 接见红卫兵后,学校选代表到北京 去见毛主席。我们班通过举手选了我和孙幼舵(他爸爸那时担任市人委财办副主任兼粮食局局长,幼舵也被责令参加了北桥学习班)。8 月 31 日毛主席第二次接见红卫兵, 在天安门广场我激动得嗓子都喊哑了。

我的思想发生变化是在 1967 年初“一月风暴”期间,对这场运动产生 了怀疑和反感,因为看到从小崇敬的革命老干部们,市委第一书记陈丕显、市长曹荻秋等被造反派批斗游街,头被侮辱性地压低,胸前挂着大牌子,比对待真正的罪犯更可怕更残暴。

我们这些十六、七岁的中学生被组织去参加批斗大会。有一次在文化广场开批斗会,我气愤得哭着跑出了会场。

我开始思考那些造反派到底想干什么?我开始对“中央文革小组”特 别是江青和张春桥产生了极度怀疑和反感,当时复旦大学“孙悟空战斗队” 正在“一月风暴”中“炮打张春桥”,全市都翻腾着一股厌恶张春桥、鄙视江青的汹涌暗流。

后来我认识了哈尔滨军事工程学院的一位大学生,她借给我许多书,其中有安娜·路易斯·斯特朗的《斯大林时代》和《赫鲁晓夫主义》。

我觉得《斯大林时代》里写斯大林大清洗的残忍太像眼前的“文革”了。我开始阅读大量的政治历史书籍,如《论一元论历史观之发展》《反杜林论》等。

我父亲是市委财贸政治部的干部,在华山路海格大楼上班。小时候每逢暑假,我和大楼小伙伴常去那里游泳,我知道那里有个图书馆。“文革”开始后,爸爸被造反派盯上,有一段时间隔离检讨,不准回家。

我和大楼几个十五、六岁的女孩响应号召去延安串联,先从上海扒运货火车到陕西铜川, 再从铜川七天七夜步行到延安。回来后无事可做,就想到了图书馆。

我和邻居女孩溜进去了,图书馆的窗子没 关死,可以拉开来,我的朋友当人梯,我爬在她肩上,抓住窗子一用劲就 跳进去了。进了图书馆站在一排排书架前,记得我们开心得就像公主一样!

我拿了许多书,大多数是翻译书籍,像孟德斯鸠的《论法的精神》、约翰·里 德的《震撼世界的十天》、德拉伯金娜的《黑面包干》、雨果的《悲惨世界》 等,我们用书包和背袋拿了许多书,看门的也不管,那时许多地方都在烧书, 他也许认为我们拿走书总比烧了要好呢!

阅读这些书籍汇成了“文革地下读书运动”的浪花,这些书也成为我 的精神支柱。后来我到北大荒带去了满满两箱的书,白天干活,晚上在小 油灯下读书,虽然腰酸背痛,但内心很充实,为我今后成为一名作家铺垫了道路。

我有一个同学叫陈济,他初三,比我高一级。他父亲是船舶设计院党 委书记,母亲是江南造船厂副厂长,“文革”开始后都被打倒了。他姑姑 萧珊是巴金的妻子,巴金是他的姑父。

“文革”中他带我到巴金家两次,对我震动很大。巴金客厅里的书橱和物件都很零乱,不少被造反派贴了封条, 巴金跟侄儿陈济和我谈得挺多,他当时正在被批斗,大街上都是将他名字 打叉的大标语。

我一直喜欢读巴金的《家》《春》《秋》等著作,很崇拜他。 现在他就在我面前,一个挨批斗的小老头,令人心酸。巴金对我和陈济讲: “你们不要浪费青春,有时间好好学外语。”我把这些刻骨铭心的青春记忆写进了《曼哈顿的中国女人》一书中。

挨斗的巴金,还有陈丕显书记和曹荻秋市长等大批被迫害的老干部、学者、作家艺术家等,加上全国各地声势浩 大的武斗,我按捺不住心中的愤恨和不满,将自己的想法写了一封信,在1968 年 1 月 17 日寄给《文汇报》社。我将那些“左派”称为“第五纵队”, 呼吁人们警惕他们把中国带向毁灭的深渊!

信寄出去后,我连着几天去看《文汇报》是否刊登了,等了一个星期《文汇报》没有登,学校却将我叫了过去。原来是报社派了专人把这封信 送回我的学校,要求查明这封信的来历、背景并展开批判。

学校造反派头头审问我,要我交代与这封信有关的问题。校园里整个 墙面全是批判这封“反动信件”的大字报,声称要揪出“一封信”后面的黑手,有人甚至提到了巴金的名字,审问我的人不相信一个初中学生会写出这样一封信,我说这些都是我自己思考的结果。

他们勒令我每天到学校去看大字报,那时大多数学生已不去学校了,校园里冷冷清清,但我每天要去抄那些批判我的大字报。

虽然没有正式宣布我是反动学生,也没有开批斗大会,但我每天必须 到学校报到,被看作另类。我在小学是中队文体委员,在瑞华公寓是红领巾小队队长,在中学是班级团支部干部,一直是好学生,现在突然成反动学生了。

我很气,两次想到过以自杀作为抗议,我甚至想过自杀的方式,开煤气怕影响家里人,吃安眠药据说不痛苦,但从哪里可以得到安眠药呢? 我才 17 岁,却在考虑自杀了。有一次,从学校被审查后出来,陈济等在校 门口,追上来对我说,不要理他们,不用怕。这给了我极大的鼓励。

市委机关海格大楼,每逢暑假我们会去游泳, 这里承载着太多童年与少女时代的记忆

二、北桥“学习班”的重点批判对象

1968年 5 月,徐汇区红卫兵军区在黄克主导下办了所谓“叛徒、特务、走资派子女学习班”,因为当时华东局、上海市委、市人委等干部的子女, 多集中在上中、南模、市二、五十四、五十一等中学。学习班一共办了两期, 第一期一个月,三十多人,华东局和市委主要领导干部陈丕显、曹荻秋、 韩哲一、魏文伯的子女都圈进去了。

第二期四十多天,四十多人,几乎扩 大到所有市级机关局级干部的子女。

我们带着被子、脸盆在学校集合,然后像押送一样,乘车来到上海县 北桥公社黄二大队一幢两层楼的房子里,6 人一间上下铺,封闭管理不准外出,更不准回去看望父母,全然像一座训诫集中营。

因为我有给《文汇报》 写信的前案,我被指认为“把文化大革命的大好形势看成漆黑一团”的对象, 被列为北桥学习班的重点批判对象。一个女孩子整天被笼罩在批判氛围中,这真是一种巨大的精神折磨。

这个学习班名义上是徐汇区红卫兵军区举办的,实际上由马天水、王少庸、黄克一手操办,背后则受徐景贤和张春桥的直接指使。班训导主任张信富通过谈话和大小会,一是要大家“与反动父母划清界限,站出来揭发父母”,二是要“端正对‘文革’和造反派的看法”。

他们软硬兼施, 张信富唱红脸,黄克唱白脸。黄克常来现场讲话,威胁我们。他说“你们 这些孩子,不要因为父母亲被揪出来了,就有‘杀父之仇、不共戴天’的 情绪,如果这样的话,你们将走到一条黑暗的死路上。你们的唯一出路就 是站在革命路线这一边,揭发反动父母,与他们划清界线。”

唱红脸的张 兴富说“你们是党的孩子,我们要挽救你们回到革命大家庭来。”

徐景贤也来过学习班训话。我们曾是瑞华公寓的邻居,我对他以往的好感荡然无存,那时,他巳经是令人鄙视的“徐老三”了。徐景贤的大会 训话说了一大通,既恐吓又拉拢我们这些十几岁的孩子们。

学习班一共组织了 11 次批判会,其中 6 次是子女面对面批斗自己的父母,仅第二期学习班就有 24 位“反动老子”面对子女们的批判揭发。第一期学习班结束后,我们还必须到现场参加批斗会,这带有集体陪绑和虚张声势的恶毒性质。

《文汇报》还以“坚决造反动老子的反”为标题,现场报道 L 家三姐妹上台“大义凛然”揭批父亲,弄得有些当事人精神恍惚,半夜里做梦喊“爸爸,对不起你”。

华东局书记韩哲一长期被关押着,儿子韩烽火是南洋模范中学高中学生党员, 品学兼优。在学习班他和许多干部子女一样,有抵触情绪, 学习班结束了,批判没结束,直至韩烽火分配去长兴岛前进农场,仍两次通知他回来参加父亲的批判会,气得韩烽火转身到吉林插队落户去了。“我在吉林农村了, 看你还能来捉我去斗父亲?!”他这样回忆道。 在吉林农村他表现优秀,后来被推荐上了吉林大学。

一些干部子女在学习班高压洗脑下写了揭批“反动老子”的文章,这 种行为撕碎了许多老干部的心。学员们看到:陈丕显在心爱的小女儿被迫 上台批判他之后,这位身经百战的老干部,流下了难过的泪水。曹荻秋面对小女儿被迫的批判与责问,则心碎地回答:“我不记得了。”

在上海,张春桥一伙为了打倒老干部,搞出了株连九族的毒辣手法。他策划集体性“血缘炮弹”,逼迫十七、八岁的子女们一个个上台揭批父母,摧残两代人心灵,其灭绝人性之恶可与奥斯维辛集中营相比!

正是这个北桥学习班。导致 3 人患精神分裂症,其中 1 人自杀死亡,1 人离家出走, 下落不明。这不仅是文革, 亦是中国近现代史最骇人听闻、最践踏人性的集体摧残行动之一。

北桥学习班学员杨东平,北京理工大学文学院教授, 著名教育家,著有《城市季风:北京和上海的文化精神”》等著作。其父杨士法伯伯文革前任上海市委组织部部长。1968年杨东平画北桥学习班外景素描, 俨然一座四人帮张春桥淫威下的上海干部子女集中营。

三、我的档案

学习班在 1968 年 8 月份结束,9 月份就开始动员上山下乡。1969 年 5 月,我去了黑龙江生产建设兵团 5 师 54 团 23 连,自以为那桩“一封信”的事 烟消云散了,因为学校始终没有给我戴“反动学生”的帽子。

此时,我的父亲去了黑 龙江呼玛插队,名义上是带 领知青战天斗地,实际上是张春桥搞的“大小班子”伎俩, 借此将一批不同道的干部下放边疆。

我父亲 16 岁参加革命,1949 年解放时才 24 岁,他是第一个走进国民党政府大楼的接管干部。他一直在市委财贸政治部任职,“文革”中被批判为财贸部负责人李研吾的干将。

我母亲在市政工程设计院工作,“文革”中被造反派诬陷为“叛徒”。妈妈曾对我说,这种侮辱批斗丧失人的尊严,使她常产生自杀念头,但想想家里的 6 个孩子又放弃了。

那个年代,瑞华公寓发生多起跳楼自杀事件,有些人是专门跑到我们这幢大楼来自杀的,我清楚记得 跳楼者坠落的声音如同装满煤的大麻袋落地,有时每天都有,真是太恐怖了。

北大荒兵团的劳作很辛苦,查哈阳水利大会战扛石头、炸石头,伤亡 了好几个知青。我不怕苦,天拼命地干,晚上还组织小分队唱歌跳舞, 我被评为五好战士,领导准备调我到营部当宣传干事。那天,连长突然找我谈话:“不行啊,周励,你的档案很厚,你怎么有历史问题啊?!”

我犹如雷电轰顶:我还不到 19 岁,我的人生才刚刚开始呢!我冲出屋 外在大风雪中哭泣!

在北桥学习班,我曾对张信富说,信里写了什么我已不记得,能不能把这封信还给我?为了促成检查和批判,他们将信还给我了。我对他们说,我是去投稿的,是公开的。

他们说我态度不老实,于是组织多个小组联合讨论批判,反复洗脑,摧残灵魂,弄得我心情低落。一次在小河边独自散步, 南模的一位男同学悄悄跑来安慰我,他说你不要难过,你写的东西就是我们想的,你代表我们写出来了。说完他就跑了。

望着他的背影,我心里好感动,犹如干枯土地下了一场春雨。

学习班宣布“胜利结束”时,我尽管写了书面检讨,但心里不服。谁 知黄克和张信富等把这些被迫写的检讨和杂七杂八的批判材料全部塞进了 我一个刚满 18 岁学生的档案袋!他们企图卡死我的前途,这就是北桥学习班所谓“挽救子女”的造孽!

面临人生绝路,我不甘心,决定从黑龙江扒车回上海,去找张信富们 “算账”。但毫无用途,无论是学校造反派还是“区革会”,尽是虚伪的 笑脸和踢皮球,他们早就想把青春萌发、满怀理想和凡是不听他们话的人, 从精神到未来道路统统一把掐死。

无边的绝望,上海追讨黑档案无果,我只好重返北大荒连队,被贬去放猪。在北大荒的草原上,我一个人放着一群猪,开始背诵唐诗宋词,从包糠饼的报纸上,琢磨尼克松在就职典礼上的演说词:“自由的精髓在于我们每一个人都能参加决定自己的命运”,心灵顿时开阔明亮起来。

我对自己说:“不能放弃,总有一天,天会亮的!”

有一天,好运来了,连长打来电话:你怎么认识 5 师高思师长啊? 我说不认识啊。第二天,连里用车子送我去 5 师师部,高思师长给我准备了一桌很好的饭菜。他说是兵团臧公盛副司令来电话,说你爸爸有一位战友叫方铎,住在瑞华公寓对面的五原路上,你们两家是同乡、是好朋友。你爸爸在呼玛插队,写信给战友方铎,你父亲知道你给《文汇报》写信受害不浅,档案里有黑材料,干得再好也没用,请老方帮一下二女儿。

方铎伯伯接到爸爸来信后给臧副司令写了信,臧副司令让高师长查查人在哪里,予以帮助,感谢方铎伯伯,改变了我的命运。

高师长说你如果喜欢写作,就到佳木斯的《兵团战士报》当记者吧 ! 或者, 我们五师医院正在盖房扩招也需要人。我思虑时下的形势并非是我认同的, 再去写文章岂不又要挨斗? 于是我就去五师医院报到了,医院很大,我这 才发现不少是首长和军队干部的孩子。

我分在外科当卫生员,一如既往好 好干。我喜欢唱歌,总是一边扫地一边唱歌,一边洗被子一边唱歌。第一 年就被评上全院的五好战士。

1971年 9 月 13 日,林彪从天上掉下来了。全国震惊之中,我的命运 带来了转机。不满21岁的我一直惦念着那个要命的装满“黑材料”的档案袋。

9 月下旬, 我推开医院组织科的门,负责人是上海老高三的女知青,人很好,很稳重。 我说林彪完蛋了,我曾写了一封信是反林彪反武斗的,真巧,我的档案袋 就在她背后的文件柜里。她从柜子里拿下来,当着我的面打开,我第一次 看到我的档案袋,看到那一堆厚厚的材料,那都是在北桥学习班我写的检 讨等材料,还有北桥学习班对我的带有批判性的鉴 定结论。

不可思议的一幕在我 面前发生了:这位上海知 青干部站起身来,点燃火柴,当着我的面,将这些 档案烧掉了!火苗燃烧着, 我激动地跳起来紧紧拥抱 她!我的档案袋一下子变得平平的,与其他知青们的一样了。我把这段记忆写进了《曼哈顿的中国女人》,那时,我还没有找到这位有情怀有良知的组织科女干部。

作者自传体小说《曼哈顿的中国女人》1992年问世,获《十月》长篇小说文学奖

2018年我终于在上海遇到了烧掉我黑档案的知青女干部,我说您当年胆子够大呵!她说我知道你肯定是受冤枉的,一年多的朝夕相处,你是什么样的人我心里很清楚。 我估计她一定也恨死了张春桥和江青,才具有如此非凡的担当和勇气!

1972年初,医院推荐上大学,我得到科里一致推选的全票。那天晚上我睡不着觉,感到满满的幸福:曾经痛苦得想自杀,“一封信”、黑档案和北桥集中营的噩梦终于过去了,我的人生翻开了新的一页!

我成为一名医学专科学院的大学生。三年毕业后,回到兵团五师医院担任内科住院部医生,1978 年大返城回沪,任上海市外贸局大楼医务室医生,接着走文学创作道路,在《文汇报》《解放日报》《文汇月刊》《小说界》等报刊 杂志发表了二十多篇文学作品。1985 年我被纽约州立大学比较文学专业录取为自费研究生(后转读 MBA 工商管理)。

漫长无际的10年“土插队” 后,又是两手空空的“洋插队”, 1985 年我携带着 40 美元自费赴美留学,举目无亲,学费和生活费完全靠艰苦打工。我在困境中寻找“激流”,我坚信灿烂星空下,一定有属于我的光!

1987年我开始创业经商。 1992 年创作发表了自传体小说 《曼哈顿的中国女人》,发行 160 万册,名列当年畅销书全国榜首,获《十月》长篇小说文学奖和首届《中山杯》文学奖,被评为 90 年代最具影响力的文学作品之一。而我 17 岁时给文汇报的“一封信”、 瑞华童年、北桥“学习班”以及北大荒坎坷岁月正是本书的重要主线。《曼哈顿的中国女人》被著名文学评论家董鼎山先生评为“展现了一个时代, 影响了一代人”。

行笔至此,心潮澎湃。回想起 30 年前,我在《曼》书扉页写下这样的题辞,这就是我撰写此书的目的:

“ 此书谨献给我的祖国和能在困境中发现自身价值的人”。

此刻, 在纽约夏季的熏风里,我耳畔响起诺贝尔文学奖得主、美国作家福克纳的获奖感言:

一个作家,充实他的创作室空间的,应当仅只是人类心灵深处从远古以来就存有的真实情感:美、尊严、同情、怜悯之心和牺牲精神。

(完)

2018年春节,作者与93岁的父亲合影于上海华东医院。

本文载自“今日出版社”《瑞华公寓纪事——父辈和我们的故事》上册《周励:从瑞华童年到北桥学习班》

《瑞华公寓纪事——父辈和我们的故事》2023年6月第一版

作者周励简介

美籍华人作家,1985年赴纽约州立大学自费研读MBA,1987年经商。1992年发表自传体小说《曼哈顿的中国女人》,发行160万册,获“十月”文学奖。2006年出版《曼哈顿情商》,2020年出版《亲吻世界—哈顿手记》,被著名评论家陈思和教授推荐为年度十大好书之一。

责任编辑 晓歌