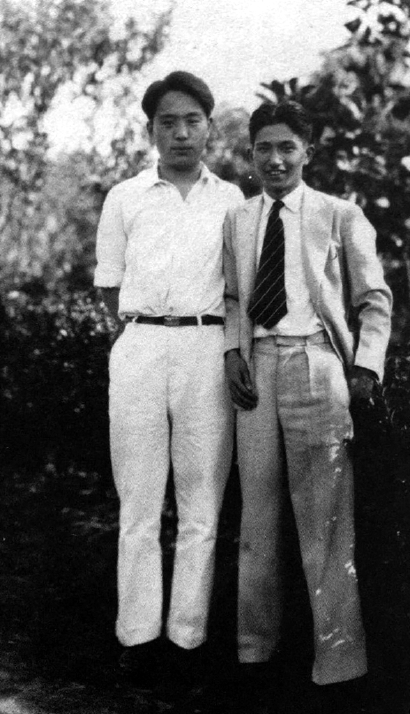

1931年6月,靳以(左)与学友在江湾复旦

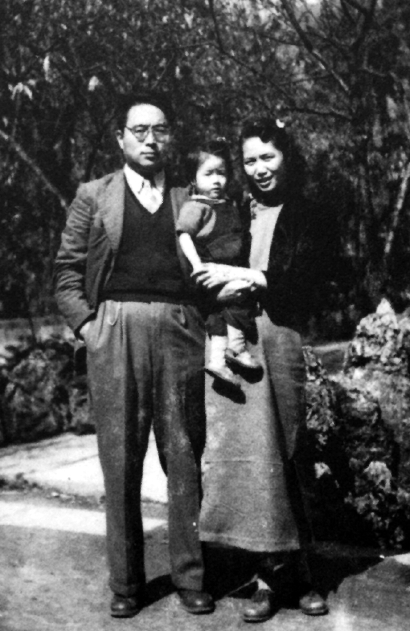

靳以大学时代照片  1945年,靳以与妻女在北碚夏坝复旦新村  陈鼎如照片(章洁思提供) 读史老张 梳理复旦大学校史,“靳以”是绕不开的名字。不过,过去人们谈到“靳以与复旦”,大多聚焦于他的任教阶段,他早年在复旦的求学经历是一个空白。今年是靳以先生诞生110周年、逝世60周年,我决定写一写靳以在复旦求学的若干细节。 在校园里“偷偷地”写作 十多年前,我在一份档案中偶然看到,复旦大学工会首任主席,是著名作家、编辑家靳以先生。这个“发现”,让我有点惊喜,复旦工会的朋友们知道后也深感荣幸。 靳以在复旦求学的史料不多。复旦档案馆收藏的《复旦大学同学录》显示:章方叙(靳以)于1927年秋入读复旦预科,1928年秋从预科毕业后升入商科(后改为商学院),1929年秋在商学院国际贸易学系就读。他学习商科是遵从父命——靳以的父亲章皋是五金行老板,他盼望他的长子能子承父业。然而,靳以从小志在文学,并不喜欢商科,据他后来回忆:“……离开学校的时候,我就和一切的商科知识绝了缘,不但没有做过一文钱的生意,也不曾在任何商业机构中服务过一天。”(靳以《从个人到众人》) 因为排斥商科,靳以本人很少提及他学习的系科。在他的自述中,他对商科专业一笔带过,却对从读大学起就开始文学创作着墨颇多:“我总是深夜里一个人偷偷地写,写好就藏在自己的枕下,第二天再偷偷地取出来看。不知道是怎么一股力量使我竟想到寄出去,我就署了一个假名字,偷偷地寄出去了。这一切都好像见不得人的,不知是幸运或是不幸运,居然被编者采用,印在刊物上,让那见不得人的作品和许多读者见面。” 1928年,靳以在《语丝》第4卷第46期上发表了处女诗作《明天啊,明天——》,署名“章依”;1930年,他的短篇小说《偕奔》在《小说月报》第21卷第3号上刊登,署名“靳以”。靳以正是在复旦求学时,一步一步走向了文坛,但他的商科背景却少有人知道。 商科生的偏好与渴望 为了掌握更多靳以的求学史料,我决定拜访靳以的女儿章洁思老师。那天到章洁思家时,她正在校订即将由上海辞书出版社出版的《靳以日记书信集》。她告诉我,该书披露了不少新发现的靳以资料,其中,靳以《致康嗣群》64封信稿,就是她从上海图书馆未公开的珍藏文档里抄录下来的。在64封信中,有11封写于靳以求学时期。 我仔细阅读后发现,它们虽然透露了靳以在复旦读书的一些线索,但几乎没有一封谈及商科专业与功课。1929年2月,靳以回天津度寒假,他寄往上海复旦的信中,与康嗣群交流最多的是文学与写作,如第一封信(2月5日):“小石(指靳以的南开中学同学曹禺——引者注)近来颇注意文学读外国书,畅谈数次,快极!”第二封信(2月13日):“我所写的诗,实不高明,此为弟所深知,但又不能不勉强抄去一首,即请收之。”第三封信(2月15日):“假中除写几首小诗,一无所成,可叹殊甚!……‘毒酒颂’已写就,写至‘任寒风凄凄的长吹’,几天没有想起如何去续下去。昨晚夜中,才得到最后两句,心中高兴非常,用寄老友,尚望指正。” 值得注意的是第六封信。此信是靳以从复旦校内寄给在北平逗留的康嗣群的,具体日期不详。从信中告诉康嗣群复旦开课时间和注册方法来看,似应写于开学前夕。靳以在信中写道:“这半年听说中国文学系请了鲁迅、徐志摩、郑振铎、傅东华等来做教授,不知确否?真要是这样很可以旁听一气!”这是《致康嗣群》中唯一一处谈到复旦教学课程的地方,但与商科专业无关。看得出来,对于文学名家,靳以充满了仰慕之情。作为商科生,他渴望他们的到来,以期能够“旁听一气”。 见到久仰的郑振铎 事实上,鲁迅、徐志摩都未曾在复旦执教,郑振铎、傅东华倒是在复旦中文系担任过兼任或专任教授。尤其是著名作家、翻译家郑振铎先生的到来,给靳以留下了深刻印象。 郑振铎比靳以大10岁,成名较早。1920年起,他就与茅盾等人发起成立文学研究会,先后创办《文学周刊》与《小说月报》,曾任《小说月报》主编。1928年他旅欧回沪后,于9月间到复旦中文系任教。 靳以这样描写第一次见到郑振铎时的情景:“……他坐在大学的教员休息室里,裹着一件破旧单薄的大衣,掩住半个脸,好像畏寒一样地蜷缩着身躯,坐在墙角的一只椅子上。他的脸是长的,那中间是一条高长的鼻子,一副希腊人的脸型;头发天生是卷曲的,初看给人一种寒冷和严峻的印象。可是当我和他相识了,才认识到他有一颗火热的心,满腔激情,有时冲动得像一个孩子。”(靳以《不是悲伤的时候》) 1933年,大学毕业后的靳以来到北平,有人约他编一个大型文学刊物。他觉得难以胜任,得知郑振铎就住在燕京大学,“就在一天晚上去找他商谈。这一次,我们好像老朋友在异地相见,他显得很热情;我说明来意,生怕他拒绝,没想到他一口应承”。1934年1月,靳以与郑振铎共同主编的《文学季刊》正式创刊,从此,这对师生成了志同道合的朋友。1958年10月17日,郑振铎因飞机失事遇难,靳以接连写下《与振铎相处的日子》《不是悲伤的时候》等文章,回忆他与郑振铎的交往与情谊。 孙寒冰的外国文学课 靳以深情回忆的另一位复旦老师,是孙寒冰先生。孙寒冰1922年毕业于复旦商科,后赴美就读于华盛顿大学,毕业后到复旦任教,先后担任过社会学系主任、法学院院长和教务长。他还是《文摘》月刊的创办者,1937年,《文摘》因刊载译自埃德加·斯诺《西行漫记》中的《毛泽东自传》而轰动海内外。 孙寒冰虽是著名的社会学、法学教授,但他初到复旦时教的却是外国文学。靳以清晰地记得自己读预科时的那一天,“那个清早我很早地爬起来了,因为昨天的通告说英国文学的教授孙寒冰先生已经到校,今天就要上课的。摇过铃的时候,果然他来了,他竟是那么年青(当时的教授都是年青的,他是显得更年青些!)……”确实,孙寒冰只比靳以大六七岁,但是他的文学素养很高,“对于文学好像他的学识很博,虽然他没有十分确定的见解,对于我们那些预科生,他引起我们莫大的惊喜和对于文学的兴趣,甚至对本科的英文学课程也持着一种傲然的态度”。孙寒冰上课选用济慈、卢梭、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、歌德、雪莱、王尔德和高尔基等世界文学名篇,让初学写作的靳以眼界大开,“每一篇作品都有真实的情感和真实的故事”(靳以《孙寒冰先生》)。 1938年靳以到重庆北碚复旦任教后,孙寒冰成了他的同事和好友。1940年5月27日,日机轰炸北碚,孙寒冰不幸罹难。靳以闻听噩耗,扼腕慨叹:“在我大学时代少数我服膺的教授之中,他占了一个极重要的地位。” 尴尬的商科教授形象 与上述回忆形成强烈对比的是,靳以很少提及商科专业老师。1917年,复旦首创商科,与文科、理科鼎足而三。李炳焕、李权时和朱斯煌等著名教授先后在商科任教。靳以的商科专业老师是谁?这些老师给他留下了怎样的印象?我在他的学籍档案中没有找到答案,《致康嗣群》中也没留下只言片字。 后来,我从靳以的短篇小说《教授》中,才模糊找到他眼中的专业老师影子:小说开头,写一位教国际贸易的教授,每次上课总是让学生心生困惑,下课钟声响过,“学生们都无精打采地站起来,静静走出去,好像沉下心去听过他一小时的讲授之后,那热烈的求知欲,没有得到一点满足似的”。课后,“那个戴着阔边眼镜,瘦长长的,常是把许多难以解答的问题提出来的学生又来了”,他追着教授提出疑问,“在疑问中怀了不少讥讽的态度”。教授答非所问,“背上好像渗出汗来了,痒痒地像一只只针尖轻刺着”。小说结尾,写教授被家庭琐事搅得精疲力尽、心思杂乱,“像有无数讥讽,恶意的眼睛逼视着”,去学校上课的路上,“他一个人提着皮包走着,瘦长的身影寂寞地投在地上……” 我无法断定《教授》的人物原型是谁,但有一点可以肯定,那位国际贸易系教授形象不佳,是被“讥讽”的尴尬对象。我甚至猜测,那位戴着阔边眼镜、怀着讥讽态度提问的学生,会不会是靳以自己? “吴剑岚也来了” 《致康嗣群》中,靳以唯一提到的复旦在任老师,是吴剑岚先生。如第六封信,靳以在提及鲁迅、徐志摩、郑振铎和傅东华要来复旦任教的传言后,用肯定的口吻写道:“吴剑岚也来了。” 吴剑岚是一位传奇人物,少习武功、熟谙诗画,并识岐黄之术,是当年中文系最年轻的教授之一。吴剑岚早年翻译过波斯诗人莪默的四行诗集《鲁拜集》,也教过大一国文课,靳以很可能听过他的课。据许道明先生回忆,晚年吴剑岚曾向他谈过学生时代的靳以:“老人家说到章靳以,每每有说不出的得意。某次,他侃劲来了,对我说:‘方叙(靳以的原名)同学喜欢捣蛋,别人怕他,唯有我能让他低头!……那时我也年轻,他捣我的蛋,我才不予理睬呢。私下里找到他,投其所好,抱成一团地摆龙门阵,他到东我跟到东,他到西我追到西,像影子一样,玩什么都行,打牌下馆子也可以,慢慢搞熟了,他就不好意思再找我麻烦了。’”(许道明《难忘吴剑岚先生》)这段回忆,生动地刻画了酷爱文学的商科生靳以的另一面。 吴剑岚后来成了靳以的挚友。靳以曾在《孙寒冰先生》一文中,记述过他在北碚复旦时与吴剑岚等人亲密无间的交往:他们一起“跑到醪糟店去吃一碗,就是下着大雨的时候,也冒雨去过”;一起“躲警报”,“在警报的夜中,看不见人,除开抽烟的人一张模糊的脸的轮廓,可是高的低的笑音起在这里那里,整个房子好像微微地在摇动了……” 相比之下,靳以小说《教授》中的那位教国际贸易的教授,“每次走上讲台就像一个罪犯”,听到学生提问就要“打一个寒战,心不自主地怦怦跳着”,缺乏的正是吴剑岚的魅力与智慧。 与“校花”陈鼎如分手 在《致康嗣群》中,有一个名字频频出现——“陈鼎如”。陈鼎如是谁?《复旦大学同学录》中“1927年预科名录”这样记载——“姓名:陈鼎如(Miss);年龄:二十;籍贯:浙江诸暨;通讯处:杭州元宝街14号”。陈鼎如比靳以大一岁,但两人是同届学生。1927年秋她入读预科,1928年秋升入社会科学科,1929年秋入读政治学系,1932年冬毕业。 陈鼎如曾是复旦“校花”,也是靳以读书时热恋的女友。我在几位老校友的回忆录中,找到了如下信息:“女生篮球队队员陈鼎如,姿色秀丽,当时被誉为东宫(指复旦女生宿舍——引者注)‘皇后’,拜倒石榴裙下者大有人在。”(连鼎元《忆一九二七年时的三位女生》)“……陈鼎如比‘爱的花’(指首位复旦校花严幼韵——引者注)更健美,每次篮球比赛,她们更是风头十足,不少人来打听她们的消息,我们引以为傲。”(章宗钰《最忆是复旦》)最值得注意的是台湾教育家邵梦兰的评论:“陈鼎如是我杭女中的同学,比我高几届,她被称为‘皇后’,虽然不怎么打扮,但是很有风韵,最漂亮。”(游鉴明《春蚕到死丝方尽——邵梦兰女士访问记录》) 据邵梦兰回忆,陈鼎如“有个哈尔滨男友,大家叫他‘皇帝’,不过后来两人并没有结婚。每次晚饭后他们从外面散步回家,‘皇帝’送陈回女生宿舍,两人有时坐在宿舍前草地上聊天,很引人注目”(游鉴明《春蚕到死丝方尽——邵梦兰女士访问记录》)。邵梦兰说的那位“哈尔滨男友”,会不会就是靳以?我以为完全有可能——靳以的父亲常年在哈尔滨经商,误把靳以当成哈尔滨人似在情理之中。靳以曾经深爱着陈鼎如,有一次,他致信慰问病中的康嗣群,信末署“鼎如嘱笔问候”,可见靳以与陈鼎如之间如胶似漆的关系。靳以有过一个笔名“陈涓”,我以为也与陈鼎如有关——1932年毕业前后,他俩感情破裂,分道扬镳,陈鼎如嫁给了一个银行家。靳以后来为此写成短篇小说《青的花》,小说以一位失恋男人“依”的口吻,倾诉了对曾经爱过的女人的肺腑之言,那个女人的名字就叫“涓”。 他俩的分手也许是必然的。据张充和先生回忆,靳以曾告诉她,“在这个校花家里,楼上楼下都找不到一支铅笔”(章小东《知音——〈归去来辞〉》)。我想,这大概是靳以与陈鼎如分手好多年后才说的话。而在当时,靳以为失恋痛苦了很长时间。1934年6月4日,靳以在给康嗣群信中说:“相处三年,相思两年,这期间我保持着我的真情……没有一个时候我不是想着她的。”直到1935年4月13日,他还致信康嗣群,说昨晚梦中见到了陈鼎如,“好像都已到了中年,追伤往事,抱头大哭……” 然而,这场失败的校园恋情,却促成了靳以不少作品问世。除《青的花》外,靳以的短篇小说《圣型》《沉》《虫蚀》等,都描写过爱情的误会与挣扎、迷茫与苦涩……巴金先生曾评论说,靳以的早期作品,有一种很浓的“忧郁气”。联想到靳以求学时的细节,我忽然明白,这种“忧郁气”,正是源于靳以大学时代的执着、爱憎与情感遭遇。 (本版照片除署名外,皆选自《靳以影像》) 相关链接:靳以(1909-1959),原名章方叙,天津人。他一生从事文学创作,先后出版过30多部小说、散文集,并主编过十多种文学期刊。蜚声文坛的《收获》杂志,就是他与巴金先生共同创办的。靳以也是复旦名教授之一,他于1927年至1932年在复旦就读。1938年起,他到复旦中文系任教(其间曾有两次短暂离开),直到1953年正式调离(调离前的行政职务是校工会主席)——在靳以50年的生命中,有16年是在复旦度过的。 责任编辑:日升 (责任编辑:日升) |