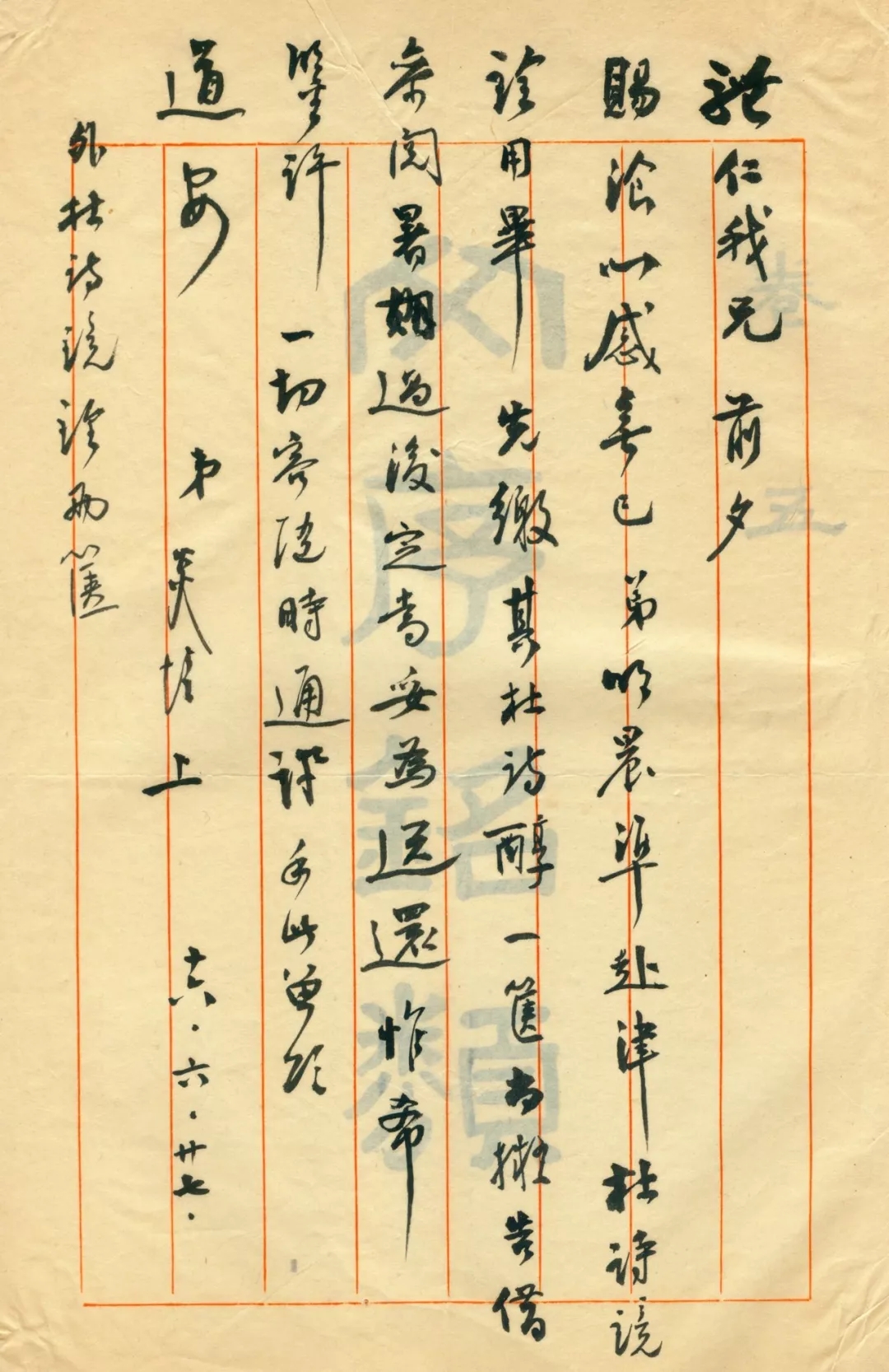

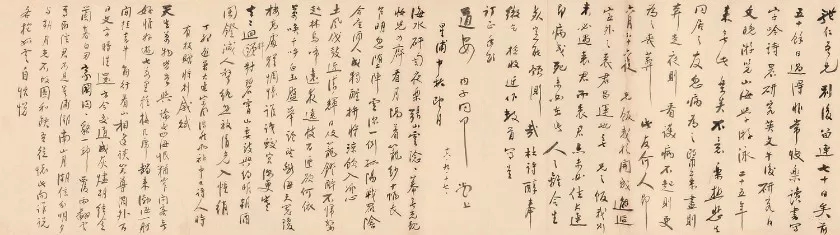

2009年3月27日,在我的记忆里这一天磨灭不去。已过春分,天气依然清寒,一大早我与友人们驱车从上海市区前往川沙,先在川沙烈士陵园祭扫革命烈士,继而参观内史第黄炎培先生故居。在一个朴素的小院子,我们数人并排而立,在黄炎培先生的铜像前留下了一张合影。那一刻,暗淡的日光把时间凝固得明亮庄严,那一刻,我们对黄炎培先生无比崇敬。 一晃十年了,我对黄炎培先生的敬意丝毫未减,出于对书札和书法的兴趣,我竟有缘亲炙黄先生几页原信,心中更添几分幸运与喜悦。这些信都是写给他的川沙同乡姜体仁的。姜体仁即姜文熙,生于1875年,13岁时入上海中西书院读书,年仅19岁毕业于我国最早建立的医学院——天津北洋海军医学堂,是中国自己培养的第一代西医,后来在袁世凯的部队做过军医,创办过中国当时唯一一所兽医学校——马医学堂,在协和医学院担任过中文部主任,直至退休回到家乡川沙。新中国成立后,姜体仁是上海文史馆馆员。   黄炎培先生比姜体仁小三岁,两人在年轻时结为至交,姜家原想与黄先生再结个亲家,1923年特地托了媒人到黄家去说亲。不过受过新文化教育的黄先生思想开通,并不赞成“父母之命,媒妁之言”那一套老封建,媒人是黄先生的亲戚,黄先生便在答复亲戚的信中说:“弟以为婚事男女子为主体,必察其两人志趣性情确相投合,然后缔结方为圆满,否则今后青年思想自由,难保不发生支节,近来发现正多。”接着谈了亲事应循的步骤:“父母之彼此考察为第一步,经相当之介绍使男女相见晤谈,如彼此有意不妨许其通讯,此为第二步。然后彼此认为相得,正式订婚为第三步。青年时代思想最宜改变,不惟男子如此,即女子亦然,故必俟其年事稍长变化略定,彼此接洽经过时期稍久然后确定……”这门亲事自然未成,姜体仁的长子是著名航空史专家姜长英,生于1904年,时年20岁,正在天津南开大学念书,姜家或是在为长英先生的婚事操心了。 另有两封信,一封说:“体仁我兄:前夕赐飡,心感无已,弟明晨准赴津,《杜诗镜铨》用毕先缴其,《杜诗醇》一箧尚拟告借参阅,暑期过后定当妥为送还。惟希鉴许,一切容随时通讯。手此留颂道安!弟炎培上。”底下日期是1927年6月27日。第二封是同年9月17日的信,内容不少:“体仁我兄:别后留连七十日矣,前五十余日过得非常快乐,读书写字吟诗,晨研究英文,午后研究日文,晚游览山海,学游泳,二十五年来无此乐矣。不意乐极悲生,同居之友忽病,为之医药,昼则奔走,夜则看护,病不起,则更为之丧葬。此友何人?即六月二十六夜,兄饭我于开成,邂逅室外之裘君昌运也,无兄之饭我,则未必遇裘君,而裘君亦未必住大连,即病或死,未必在此。人之离合生死,岂能预测哉?《杜诗醇》奉缴乞,检收近作数首写呈订正。”信末,黄先生抄录了自己的《星浦中秋望月》诗五首和“丁卯避暑大连,宗风、浩然两社中日诗人时有投赠,将别感赋”。

1927年6月27日黄炎培致姜文熙书信

1927年9月17日黄炎培致姜文熙书信

两封信初看已露端倪,细读拼得出头绪。 1927年,国民政府在南京成立,蒋介石为了排除异己发动了四一二反革命政变,黄先生受牵连被视为“学阀”遭到了通缉,江苏省教育会被撤销,浦东中学被改组,中华职业教育社被捣毁,凡与黄炎培先生有关的机构皆无幸免。5月18日深夜,黄先生与夫人王纠思藏入亲戚家中,第二天天亮购买了西伯利亚通车旅行票准备去苏联,因临时受阻,上午10时改乘“西京丸号”去了大连。那天是1927年5月22日,上午11时黄炎培抵达大连港,下榻奥町(今民生街)中华栈,5月24日住进奥町裕丰栈3楼61号,半年的避难生涯就此开始。那段日子他过得似乎较为安宁,写毛笔字、读杜诗、访友、观光,也学外语、学游泳,他称为“半日读书、半日游览”。 让人奇怪又觉有趣的是,他对篆书异常痴迷,几乎每日练习,临摹李斯《峄山碑》,选写《说文解字》,凭着诗人的情怀,以《峄山碑》集写成对联,“天开分野直,日下远山明”。黄先生的篆字我至今无缘邂逅,偶尔见到他的行草笔墨已然欢喜,峭拔雄浑,伟岸不群,有大气魄,这多少与他的家风有着密切的关联。他说:“吾家先辈,颇以豪爽、耿介、尚侠、好义、作事精能,见称于乡里,亲朋有事,尽力扶助;有难,尽力救护,寝成家风。”但他一定没有想到,时局的莫测多变,使他艰难地在二十年后的1946年12月做出鬻字度日的决定,他在枕上作过一首诗:“老来鬻字是何因,不讳言贫为疗贫;早许名山题咏遍,未妨墨海结缘新。伤廉苟取诚惭愧,食力傭书亦苦辛;八法惟心先笔正,临池头白学为人。”那年黄先生69岁,生活的窘困虽然成了他笔下的愁风愁雨,终究吹不走、淋不湿他心中供养的那一缕乾坤清气,他依然是一位以天下为己任的知识分子。

李斯《峄山碑》

回到1927年6月18日。黄炎培经天津到了一次北京,朋友们知道他爱吃素食,那些天宴请他,多在一家名为“开成”的素食馆。6月26日晚是姜先生在开成做东,那晚黄先生在餐馆外遇见了老朋友裘昌运——第一批“庚子赔款”留美学生、中华职业教育社的特别社员,两人想必聊得投机,因为第二天昌运夫妇邀请黄炎培在中央公园(今中山公园)的长美轩共进了晚餐。中央公园是当年北京城内的第一座公共园林,原为明清时期的故宫社稷坛,长美轩是著名的云南馆子,语丝社为林语堂南下厦门大学在长美轩办饯行宴,马叙伦传授长美轩“三白汤”而留下“马先生汤”的美名,相关故事有许多,个个勾得起今人在杨柳渡头的余晖下凭古寻幽,只是长美轩后来淹灭在七七事变残酷的战火里。黄炎培7月5日返回大连,昌运夫妇第二天随之抵达,两家人的相聚十分亲密,共同会友,共同郊游,共同参加纳凉晚会,黄炎培也陪着昌运先生看房子。谁料人事如梦,昌运先生7月19日忽染痢疾,入院治疗后病情时好时坏,熬到9月3日病逝了。黄先生为裘先生撰的那副挽联见情见义:“无事不可与人言,绝笔从容,安然地下。有才未获尽其用,抚棺恸哭,同是天涯。”昌运先生患病期间,黄先生帮助请医问药,病重期间,黄先生守夜陪护,待料理完后事,为他在老麻沟置了块义地入土为安,地在半山腰,登上山顶,南侧星个浦、黑石礁,北侧沙河沟、西冈子,望得见整个城市。 余下的日子一如平常,读史书、校志目,练书法、作诗词、会友朋,也游历了一次朝鲜,直至1927年11月30日,当“大连丸号”在这个和煦温暖的午后稳稳驶入港口,历经195天,黄先生终于回到上海。  这些年来我的读书写字小学问,平凡得有如街角一盏小路灯,但作为文化工作者,我尽量踏实守着一个文化工作者的本分——墨影苍苍、心香久远,而有着大家国大情怀的黄炎培先生在风雨年代的这些信,对我是念想,点得亮街角这盏小路灯。永不会忘黄先生所说:“理必求真,事必求是;言必守信,行必踏实……” 责编:日升 (责任编辑:日升) |