前记 我常说,巴金是八十年代中国文坛的一棵大树,如同当年鲁迅也是一棵大树,为年轻的巴金、胡风等人遮风挡雨一样。 1978年岁末,巴金开始写《随想录》,不断地反省与忏悔。他主张独立思考,强调“讲真话”。多年研究巴金,他所强调的“讲真话”,正是我们需要将之传承的精神力量。 这篇《巴金写意》,“写意”,是写巴金肩上担负的责任,写巴金心中的痛苦。门、死、生、梦,四个意象,在我眼里,就是对巴金百年漫长一生的概括。 新年已至,谨以此文献给巴金先生和喜欢巴金先生的读者们。 门 从上世纪80年代发出倡议那天起,修建一个现代文学馆,集中展现二十世纪中国文学创造的历史,就成了巴金晚年最大的心愿。 病中的巴金,每天牵挂着它,期盼着它能够在自己有生之年变为现实。他题写馆名,四处呼吁,审阅图纸…… 如今,这里的大门随时等待着它的构想者巴金前来推开。

1985年3月26日,巴金在北京出席现代文学资料馆的开馆典礼

中国现代文学馆的设计者很高明。他们在大门上设计了巴金的手模。今天或者未来的人们,都将与巴金的手触摸,在他的导引下,走进历史场景之中。 一扇非同凡响的大门。 一扇把文学巨匠与读者连在一起的大门。 一扇把历史与未来衔接起来的大门。 病中的巴金,多么想来到这里,用自己的手推开这扇门。哪怕不再能写一个字,哪怕不再能说出一句话,但他只要健在一天,他的心就一定与这扇大门连在一起。他一定会在梦中走进这里。 一生走过多少路,一生推开多少门。一扇门,可能是一段岁月的缩影;一扇门,可能改变过他的命运;一扇门,可能留给他或者幸福、或者痛苦的回忆。 巴金在上海武康路的家,从五十年代初开始,他在这里居住了将近半个世纪。跨过大门,穿过草坪小径,走进客厅,走进书房,走进卧室。在这里,他经历了半个世纪的风风雨雨、酸甜苦辣。 这是一个大舞台。中国党和国家领导人的探望慰问,外国总统授勋,友人相聚,“文革”红卫兵野蛮的抄家、批判,灰溜溜地接受改造,妻子萧珊被迫害致死,诸多的荣耀、苦难、屈辱、困惑,从这座大门走出走进,在巴金心里走出走进。 这座大门让巴金最难熬、最难受也最难忘的日子,是在“文革”中。大门前发生的一切,折磨着巴金和妻子。 “她让上海戏剧学院狂妄派学生突然袭击,揪到作协分会去的时候,在我家大门口上还贴了一张揭露她的所谓罪行的大字报。幸好当天夜里我儿子把它撕毁。否则这一张大字报就会要了她的命!” 这是巴金不堪回首的回忆。 妻子被罚扫街。“她怕人看见,每天大清早起来,拿着扫帚出门,扫得精疲力竭,才回到家里,关上大门,吐了一口气。但有时她还碰到上学去的小孩,对她叫骂‘巴金的臭婆娘’。我偶尔看见她拿着扫帚回来,不敢正眼看她,我感到负罪的心情,这是对她的一个致命的打击。” 然而,只有走进这座大门,回到妻子身边,磨难中的巴金才会感到一点儿解脱。 “我在原单位给人当作罪人和贱民看待,日子十分难过,有时到晚上九、十点钟才能回家。我进了门看到她的面容,满脑子的乌云都消散了。我有什么委屈、牢骚,都可以向她尽情倾诉。” 萧珊最终凄惨地死在医院,留下巴金一个人从这个大门里孤独地走出走进。

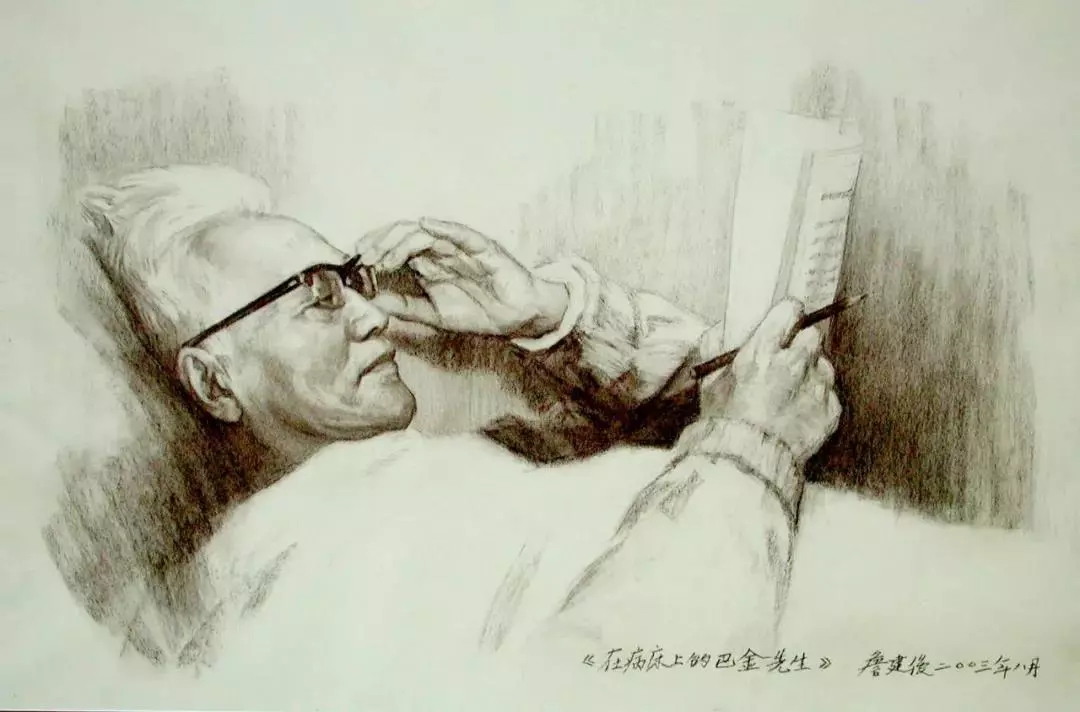

躺在病床上,巴金仍在阅读和写作

时间回溯。贵阳秀丽幽静的花溪公园。 相识相爱历时七年,巴金与萧珊终于在1944年5月8日旅行结婚从桂林来到这里。没有举行任何仪式,也不曾办一桌酒席,只是印上一份简单的“旅行结婚”的通知,寄给亲戚朋友。推开位于公园里的“花溪小憩”宾馆大门,这里便成了他们安安静静两人相对的地方。 “我们结婚那天的晚上,在镇上小饭馆里要了一份清炖鸡和两样小菜,我们两个在黯淡的灯光下从容地夹菜、碰杯,吃完晚饭,散着步回到宾馆。宾馆里,我们在一盏清油灯的微光下谈着过去的事情和未来的日子。……我们谈着,谈着,感到宁静的幸福。四周没有一声人语,但是溪水流得很急,整夜都是水声,声音大而且单调。那个时候我对生活并没有什么要求。我只是感觉到自己有不少的精力和感情,需要把它们消耗。我准备写几部长篇或中篇小说。” 当年,满怀激情和热望,年轻的巴金走出了大家庭。滚爬摔打将近二十年后,他才有了自己的家。一个充满温馨的家,伴随他走向未来。 当然,在人生成长过程中,恐怕只有家乡故居的大门才是至关重要的。 “我常常到门房找听差、到大门口找看门人李老汉闲谈,其实是请他们讲讲各自的经历。” 大门是童年巴金瞭望世界的窗口。 大门更是巴金认识封建大家庭的窗口。大院里的生活,对于他,简直就是噩梦。 “那十几年的生活是一个多么可怕的梦魇!我读着线装书,坐在礼教的监牢里,眼看着许多人在那里面挣扎,受苦,没有青春,没有幸福,永远做不必要的牺牲品,最后终于得着灭亡的命运。还不说我自己所身受到的痛苦!……那十几年里面我已经用眼泪埋葬了不少的尸首,那些都是不必要的牺牲者,完全是被陈腐的封建道德、传统观念和两三个的一时的任性杀死的。我离开旧家庭,就像摔掉一个可怕的阴影,我没有一点留恋。” 这座大门里长大,睁开眼睛打量身边的世界。看到的一切,感受到的一切,让他最终成为大家庭的叛逆,成为社会革命者,成为一个用笔来呼喊的战士。 故居的门,成为他的作品中屡屡出现的场景——— 《家》《春》《秋》里的大门。 《憩园》里的大门。 说是没有留恋,这当然是巴金小说中人物的一种激愤。1941年,在离开家乡18年后,巴金重返成都。他又走到故居的这条大街,再次以一种悲哀、以一种忧郁,细细端详变化了模样的大门。 “傍晚,我靠着逐渐黯淡的最后的阳光的指引,走过十八年前的故居。这条街、这个建筑物开始在我的眼前隐藏起来,像在躲避一个久别的旧友。但是它们的改变了的面貌于我还是十分亲切。我认识它们,就像认识我自己。还是那样宽的街,宽的房屋。巍峨的门墙代替了太平缸和石狮子,那一对常常做我们坐骑的背脊光滑的雄狮也不知逃进了哪座荒山。然而大门开着,照壁上‘长宜子孙’四个字却是原样地嵌在那里,似乎连颜色也不曾被风雨剥蚀。我望着那同样的照壁,我被一种奇异的感情抓住了,我仿佛要在这里看出过去的十九个年头,不,我仿佛要在这里寻找十八年前的遥远的旧梦。” 时间总是不断地过滤情感,包括爱和恨,包括留恋与厌烦。中年后的巴金,老年后的巴金,谈到家,想到童年的大门,自然会是一种与以往有所不同的感受。

六十年代巴金回到成都故居追忆往事

这扇门,毕竟决定了年轻巴金未来的道路。 三峡夔门。这不是通常所说的门。可是自古以来人们称它“夔门”。当年,年轻的巴金就是坐船离开家乡,跨越这道门,走向外面的世界,走向未来。 他知道,走出这里,也就意味着走进如江水一般跌宕起伏的人生。 死 “像斯芬克司的谜那样,永远摆在我眼前的是一个字———死。” “我自小就见过一些人死。有的是慢慢地死去,有的死得快。但给我留下的却是同样的不曾被人回答的疑问:死究竟是什么?我常常好奇地想着我要来探求这个秘密。” 巴金从小就对死很敏感。一次次生命的毁灭,改变着他对人、对社会、对世界的看法。 有意思的是,巴金第一次注意到死亡,感受到死对自己心理的影响,是一只公鸡的被杀。那时他很小,是在四川的广元县,父亲在那里做县令。这棵现在郁郁葱葱的大树,据说就是当年县衙门的所在地。巴金和父母便住在这里,与他相伴的有兄弟姐妹,也有一群鸡。 大花鸡、小凤头鸡、麻花鸡、乌骨鸡……巴金可以叫出它们一连串的名字。他最爱的是大花鸡。 养鸡就是为了吃,小小的巴金还无法理解。眼见着鸡一天比一天少,眼见着自己喜爱的大花鸡也难逃厄运,巴金央求母亲留下大花鸡。大人笑笑,很不理解。 大花鸡最终被厨师杀了。 “我跑到它的面前,叫了一声大花鸡! 它闭着眼睛,垂着头,在那里乱扑。身子在肮脏的土地上擦来擦去。颈项上现出一个大的伤口,那里面还滴出血来。 我从来没有见过这样的死的挣扎!” 一件司空见惯的事情,却让敏感的巴金第一次对死亡有了深深记忆。 让巴金对死亡敏感,对人的生命被蹂躏、被毁灭感到痛苦的,是封建大家庭里的悲剧。一年又一年,他目睹了一个个熟悉的生命在眼前消失。可恨而可怜的祖父,可悲的叔父,可爱的佣人,无辜的轿夫……死亡让他震撼,死亡让他不能不鞭挞造成这些悲剧的制度。 一部《激流》三部曲,写出了一个个美丽生命被毁灭的悲剧。 鸣凤之死。 瑞珏之死。 梅之死。 蕙之死…… 高老太爷之死。交织着作者的爱与恨,产生另外一种复杂的意味。 一次次对死亡的描写,成了巴金作品中的精彩篇章,成为现代文学的经典。 改变巴金人生走向的却是意大利工人凡宰地、萨柯的死。

旅居美国的意大利人、无政府主义者——萨珂和凡宰特。巴金在巴黎参加了世界性的救援活动

是在1927年的法国。寂寞,孤独,感伤,因牵挂凡宰地、萨柯的命运而不再显得重要。他们因投身无政府主义运动而在美国被捕,受到诬告而被判处死刑。刑期临近,全世界都在声援他们。留学巴黎热心无政府主义运动的巴金,也参与进去。他给狱中的凡宰地、萨柯写信。 “我不再陡然地借纸笔消愁了。我坐在那间清净的小屋子里,把我的痛苦、我的寂寞、我的挣扎、我的希望……全写在信纸上,好像对着一个亲人诉苦一样,我给美国死囚牢中的犯人凡宰地写了一封长信。” 狱中的凡宰地给巴金回了两封信。青年巴金为之兴奋。 然而全世界的声援没有改变凡宰地、萨柯的命运。他们被绑在电椅上处死了。巴金陷入愤怒和痛苦之中。 “我写了一天的信,寄到各处去,提出我对那个‘金圆国家’的控诉。但是我仍然无法使我的心安静。我又翻出那个练习本把我的心情全写在纸上。一连几天里面我写了《杀头的盛典》《两个世界》和《决心》三章,又写了一些我后来没有收进小说里的片段。” 巴金此时写的就是他的处女作《灭亡》。《灭亡》寄回国内,在《小说月报》上一经发表,便轰动文坛。巴金,一个新的名字出现在文坛。他绝对没有想到,投身社会革命的热情和初衷,会因此而改变。 将近八十年后,凡宰地、萨柯冤案在美国平反。历史最终是公正的。他们的在天之灵应该感到欣慰。他们生命的毁灭,意想不到地点燃了一个中国青年心中的文学激情,从此,促成了二十世纪中国一个文学巨匠的诞生。 生 巴金这样说过: “我常将生比之于水流。这股水流从生命的源头流下来,永远在动荡,在创造它的道路,通过乱山碎石中间,以达到那唯一的生命之海。没有东西可以阻止它。在它的途中它还射出种种的水花,这就是我们生活的爱和恨,欢乐和痛苦,这些都跟着那水流不停地向大海流去。我们每个人从小到老,到死,都朝着一个方向走,这是生之目标。不管我们会不会走到,或者我们在中途走入了迷径,看错了方向。 生之目标就是丰富的、横溢的生命。” 从第一眼看到死亡的阴影那天起,巴金就更加珍爱生命,他一生探索着生的意义。他用笔,用一点一滴的身体力行,用人格的自我塑造和道德的自我完善,一步一步向自己确认的人生目标走着。

1933年冬巴金在北平圆明园

对生命意义的最初教育来自母亲。 巴金把母亲称作“我的第一个先生”。母亲教他爱一切不管他们贫或富;母亲教他帮助那些在困苦中需要扶持的人;母亲教他同情那些境遇不好的仆人……巴金记忆中,母亲永远对他温和地微笑,让他感受爱的温暖。 “因为受到了爱,认识了爱,才知道把爱分给别人,才想对自己以外的人做一些事情。把我和这个社会联起来的也正是这个爱字,这是我的全性格的根底。” 爱是根底,一切关于生命意义的理解,都由此展开。 1937年的美丽的西湖,一条小船上坐着几个焦虑的男子。此行不是为了欣赏美景,而是为营救一个姑娘。几天前,巴金在上海收到姑娘的求救信。信中说,她读了巴金的作品,离开了家庭来到杭州,投奔一位亲戚。谁知她发觉这位亲戚却与庙中的和尚私下串通,她为自己的命运担忧。她希望巴金假装她的舅舅来搭救她。 巴金一直想用作品温暖读者,一直希望把心交给读者。他没有想到,这一次,他会在现实生活中扮演这样一个角色,向一个弱女子伸出援助之手。 “假舅舅”成功了。他们一行人带着那位姑娘回到上海,把她交给了另外一位亲戚。他在用行动体现从母亲那里接受的教育:帮助那些在困苦中需要扶持的人。他为此而问心无愧。 “生命在于付出。我的心里怀有一个愿望,这是没有人知道的:我愿每个人都有住房,每个口都有饱饭,每个心都得到温暖。”从母亲那里,从卢梭那里,从克鲁包特金那里,从托尔斯泰那里,从许许多多思想家、人道主义者那里,巴金学会如何认识生命的真谛,如何体现生命的价值。 广东的一棵大榕树,因巴金的描写而出了名。三十年代初,巴金来到这里,游览之后创作了那篇著名散文《鸟的天堂》,从此,这里的人们便称它“鸟的天堂”。在那次旅行中,巴金来到朋友们主办的乡村师范,与学生们举行了一次谈心会。看着这些年轻的学生,巴金倾诉自己对人生的理解。他不善演讲,但他的真诚仍然感动了学生。 他说到自己的生活态度: “爱真理,忠实地生活,这是至上的生活态度。没有一点虚伪,没有一点宽恕,对自己忠实,对别人也忠实,你就可以做你自己的行为的裁判官。” “严格地批判自己,忠实地去走生活的路,这就会把你引到真理那里去。……” “所以我们的生活信条应该是:忠实地行为,热烈地爱人民,帮助那需要爱的,反对那摧残爱的;在众人的幸福里谋个人的快乐,在大众的解放中求个人的自由……” 这正是巴金为自己确立的人生态度。难免会有过失,难免会有缺点,但真实地做人是第一位的。文坛中人很少有人能像巴金那样拥有广泛的朋友,很少有人能像巴金那样充满忏悔意识,在自我反省中完成人格的塑造。 坦荡而不掩饰,真实而不虚伪。这便是巴金。

巴金与家人

1985年,年过八旬的巴金收到了江苏某乡十位小学生的来信,他们向敬重的巴金老人询问“寻找理想”的问题。很巧,这与半个世纪前的那次谈心会,无意中形成了一个完美的连接。 虽然年老体衰,巴金仍如当年一样对理想充满激情,甚至显得十分浪漫。他在与孩子们平等交流,实际上,他的一席话,可以看作他对自己漫长人生道路的历史总结。 还是那个真诚、热情、浪漫的巴金;还是那个用生命拥抱理想、拥有信仰的巴金。 “理想,是的,我又看见了理想。我指的不是化妆品,不是空谈,也不是挂在人们嘴上的口头禅。理想是那么鲜明,看得见,而且同我们血肉相连。它是海洋,我好比一小滴水;它是大山,我不过一粒泥沙。不管我多么渺小,从它那里我可以吸取无穷无尽的力量。” 他承认自己人生的坎坷和艰难,但支撑他与命运抗衡、执着地走向生命终点的,永远是对理想的热爱和坚信: “五十几年来我走了很多的弯路,我写过不少错误的文章,我浪费了多少宝贵的光阴,我经常感受到‘内部干枯’的折磨。但是理想从未在我的眼前隐去,它有时离我很远,有时仿佛近在身边;有时我以为自己抓住了它,有时又觉得两手空空。有时我竭尽全力,向它奔去,有时我停止追求,失去一切。但任何时候在我的面前或远或近,或明或暗,总有一道亮光。不管它是一团火,一盏灯,只要我一心向前,它就永远给我指路。” 梦 无论年轻时还是晚年,巴金总是处在痛苦精神状态之中。爱做梦、爱写梦也就成了他的生活的一部分。 1934年他这样说:“近来我常常做噩梦,醒来后每每绝望地追问自己:难道那心的探索在梦里也不能够停止么?我为什么一定要如此严酷地解剖自己?” 不妨把梦看作是巴金忧郁、敏感气质的外在表现。梦是清醒的延续,梦是心灵的反射。 1937年,巴金在上海梦见自己被判决死刑,应该被押到一个岛上去登断头台。他却主动前往,一个友人陪同他。他被投进地牢,友人不知去向,整天听到的只有修建断头台的声音。他等待着死亡。

1949年,三十年代在北京熟悉的一批朋友又汇聚在北京北海五龙亭。左起:李健吾、曹禺、(不详)、郑振铎、靳以、巴金、唐弢

一天,他被带出来,他看到天井里绞刑架已经矗立起来。他用憎恨的目光看着。突然,他看见了那位友人。她惊恐地叫着他的名字,眼里含着泪花。已经失望的他感动了。在这样的世界里,居然还有一个关心他的人。他坦然走向绞刑架。 这个梦很长。最终,那位友人用飞机把他营救了出去…… 为什么会做这样一个梦。巴金没有说。不过,他说过这样一段关于梦的话: “我在生活里找不到安宁,因此才到梦中去找,其实不能说去找,梦中的安定原是自己来的。然而有时候甚至在梦中我也得不到安宁。我也做过一些所谓噩梦,醒来时两只眼睛茫然望着白色墙壁,还不能断定是梦是真,是活是死;只有心的猛跳是切实地感觉到的。但是等到心跳渐渐地平静下去,这梦景也就像一股淡烟不知飘散到哪里去了。留下来只是一个真实的我。” 巴金噩梦做得最多的时候是在“文革”中和“文革”后。 上海奉贤五七干校,“文革”中巴金和上海文艺界的同行在这里接受监督改造。 一天夜里,他梦见样板戏里的“英雄”要掐他的咽喉,从干校的床上掉下来。 类似的梦,在武康路家中也做过,他在梦中挣扎,手来回挥动,居然一下子打碎了床前的小台灯。 八十年代,“文革”的阴影仍然让巴金忧虑和恐惧,噩梦也因此而不断纠缠着他。一年春节期间,电视上重新播出样板戏,让他心里恐惧。当天晚上,他就梦见和熟人们又被关进了牛棚交代自己的罪行…… 晚年的梦,正是巴金现实生活中反思历史、自我忏悔的继续。 “我写因为我有话要说,我发表因为我欠债要还。十年浩劫教会一些人习惯于沉默,但十年的血债又压得平时沉默的人发出连声的呼喊。我有一肚皮的话,也有一肚皮的火,还有在油锅里反复煎了十年的一身骨头。火不熄灭,话被烧成灰,在心头越积越多,我不把它们倾吐出来,清除干净,就无法不做噩梦,就不能平静地度过我晚年的最后日子,甚至可以说我永远闭不了眼睛。” 于是,在巴金这里,叙述梦不再是写作的一种技巧,也不是文学想象的补充,而是痛苦心灵的真实再现。 因为梦,他的心更敏感,也更充实。 梦对晚年的巴金,无疑是一种生活的补充。重病缠身,行走不便,言谈困难,他越来越难于与社会交往,这样,他只能静静地躺在病床上,任思绪飞翔。 晚年梦中不断见到萧珊,成为感情交流和思念的场景。类似的情形,可以说一直伴随着病中的巴金。

本文作者与巴金聊天

(刊于2018年1月3日解放日报朝花周刊·报告文学版,本文照片均由作者提供) (责编:日升) (责任编辑:日升) |