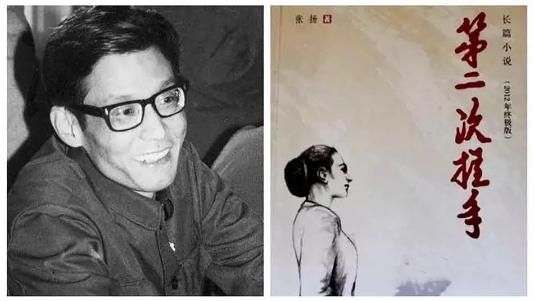

摘要:中国知青上山下乡运动到文化大革命结束之时,党中央抱着实事求是的态度对它进行科学认真的审视,几经周折,终于作出了顺应历史潮流、符合民心的决策,随之开始了席卷全国的知青返城大潮,上山下乡整体化的运动终于落幕了。但上山下乡运动真正的结束,却是此后好多年的事。有关部门对上山下乡运动后遗症的处理和对知青们工龄的认定,标志了这场轰轰烈烈经历了27年的运动终于成了历史。 一、“文化大革命”结束了,知青上山下乡没有结束 在一般公众的心目中,中国知青上山下乡运动的落幕,是和“文化大革命”的结束联系在一起的。甚至很多当过知青的过来人,谈起那段岁月,也自然而然地说:随着“十年动乱”的结束,千百万知青的大返城,城市知青中大规模的上山下乡、插队落户便也就跟着结束了。 历史地笼统地讲,这句话没有错。没有“文化大革命”的结束,也不会有上山下乡的结束。但是细究起来,知青上山下乡运动的结束,是“文化大革命”画上句号好几年以后的事情。 1976年12月下旬,在北京召开的第二次全国农业学大寨会议上,有208名知青的代表出席了大会。一来这固然是因为第一次全国农业学大寨会议召开时,只有12名知青代表参加,毛泽东主席曾经批示:“下次应多来一些。”( 顾洪章、马可森:《中国知青上山下乡大事记》,中国检察出版社1997年版,第147页。)为实现已故领袖的愿望,这一次整整来了二百多。二来这样的举措,也显示出粉碎“四人帮”以后的党和国家对知青上山下乡运动的重视。 12月27日晚上,党和国家二十几位领导人在人民大会堂接见了知青代表。根据随后报纸的报道,接见时许多知青代表激动得热泪盈眶。12月31日,与会的知青代表给华国锋主席和党中央写了一封致敬信,信中表示:要扎根农村学大寨,成为普及大寨县的生力军。正如我在上一篇论文中已经提及的,到1976年底,滞留在农村的上山下乡知青还有809万人。而其中的188万人,正是翻天覆地的1976年中新去下乡的。而在1977年8月,华国锋在中共“十一大”政治报告中,还专门提到:毛主席关于“知青到农村去,接受贫下中农再教育,很有必要”的指示,必须贯彻执行。 可见在粉碎“四人帮”以后的一段时间里,知青上山下乡运动的落幕,还没有什么明显的迹象。当年,也就是1977年,又有171万城镇知青上山下乡,同期因为招工、招生、病退、参军离开农村的有103万人。这样,到了1977年底,留在农村的知青共有864万人。 “文革”结束一年多之后,知青人数反而比1976年底更多了。 二、对知青上山下乡运动的重新思考和认识 知青上山下乡的落幕出现一点迹象,或者说结束上山下乡这件事情发生重大的历史转机,是在不同寻常的1978年。正是在这一年,那些已经下乡八年、十年的知青们,失去了忍耐心,他们把多年积聚下来的口粮欠缺、不得温饱、医疗无保障、住房和日常生活困难、大龄未婚、前途无望等等的怨气,化成了对上山下乡不满的言行。可以说是严酷的生活现实造成了他们心态的不安和躁动、不满和焦虑。 正是在这一年,党和国家领导人也已意识到了知青问题的严重性。邓小平在3月28日同胡乔木、邓力群谈话时指出:要研究如何使城镇容纳更多劳动力的问题,现在是上山下乡,这种办法不是长期办法,农民不欢迎。四川一亿人,平均一人不到一亩地。城市人下去实际上形成同农民抢粮吃。我们第一步应做到城市青年不下乡,然后再解决从农村吸收人的问题。归纳起来,就是要开辟新的经济领域,做到容纳更多的劳动力,其它领域也要这样做(顾洪章、马可森:《中国知青上山下乡大事记》,第154页。)。 话说的实实在在,真正做起来在当年却是非同小可。在此之前,一提知青上山下乡,总是同培养千百万无产阶级革命事业的接班人联系起来,总是同反帝反修联系起来,总是同走与工农相结合的革命道路联系起来。而邓小平的这一段话,则又实事求是地把知青上山下乡回归到容纳更多劳动力的本质上来,也就是回归到安置城市青年就业的本质上来了。  顺便说一句,我本人是一个下乡已经十年的老知青,在我当时正在创作的长篇小说《蹉跎岁月》中,我也只是以自已的亲身体验,写了知青来到缺粮的农村,客观上形成了和农民“争”粮食吃的情形。但是小平同志则用了一个形象的抢粮吃的“抢”字,可谓一针见血。 7月3日,胡耀邦在同国务院知青办主任许世平谈话时指出:上山下乡这条路走不通了,要逐步减少,以至做到不下乡。这是一个正确的方针,是可能做到的。安置方向主要着眼于城市,先抓京、津、沪三大城市。话很短,却明确指出这是一个安置问题。9月12日,国务院副总理李先念、纪登奎、陈永贵召集国家劳动总局、知青办、团中央等有关部门负责人专门讨论知青问题。10月9日,国务院副总理李先念主持国务院会议,第二次专题讨论了知青问题。10月18日,华国锋主持召开中共中央政治局会议,又一次详细讨论了知青问题。 邓小平在第三次讨论中说:“现在下乡的路子越来越窄,总得想个办法才行。”李先念在第二次讨论中说:“那种认为只有去农村接受贫下中农再教育,才算是教育,我历来不同意。把青年搞下去,两年再整上来,是'公公背媳妇过河,出力不讨好’。如果说只能接受贫下中农再教育,不能接受工人阶级的再教育,那我们的党就不是工人阶级先锋队的党,而是贫下中农先锋队的党。”纪登奎跟着说:“下面都在等着,到了必须解决问题的时候了,再不解决会造成大问题。”李先念在第三次讨论时又说:“社会上议论很多,四不满意是我讲的。青年不满意,家长不满意,社队不满意,国家也不满意嘛。对女孩子,母亲都担心,实际上也出了不少问题。”叶剑英也在第三次讨论时说:“同意这个文件,开会时要讨论,提出具体办法。要因地制宜找出路。”聂荣臻说:“知青问题是很大一个问题,处理不好,影响国家建设,影响安定团结。”纪登奎再次说:“知青问题已经到了非解决不可的时候了。现在城里的不想下去,农村的800万都想回来。都呆在城里没有事做,是一个很大的不安定因素。”(顾洪章主编:《中国知青上山下乡始末》,中国检查出版社1997年版,第154~158页。)正是由于决策的上层领导有了这些和以往截然不同的认识,知青政策也开始作出了一些调整,诸如鼓励上山下乡知青积极地参加高考,不再一味地强调扎根农村闹革命,不再宣扬“扎根派”。 河北、甘肃、青海、湖北、四川、江苏六省的知青办提出,有条件的县镇,不再动员上山下乡;在回城政策中,新想出了一个“子女顶替”的临时性办法,那就是父母退休离休时,可以安置一个还留在农村的子女回到城市里来工作。上海市作为一个大城市,共有111万上山下乡的知青,压力更大,干脆提出,适当放宽困退、病退的条件,对符合规定的,3年之内,有计划地招回十六七万知青,安排适当工作。对于尚留在农村的十几万插队知青,拟给予补助,并建议兄弟省市、区协助解决知青的探亲假和招工问题。同时,对于新的毕业生,再也不提“一片红”、“一锅端”地下乡,而是又提出了“文革”初期就提过的“四个面向”。 正是有了这些变通的政策措施,从1978年秋冬开始,一直延续到1979年的春夏,上海的各级知青办门前,都挤满了探听回沪消息和具体政策的知青,特别是下乡多年的老知青们。每天从早到晚都挤满了人的,就是经办具体手续的街道知青办门口和区知青办门前。来访、来询问的人实在太多,当天接待不完,就改为第二天,故而有的区知青办的门前,经常是连夜连夜地排着队。询问像自已这种具体情况,能不能回到城市里来。 上海、北京、天津等大城市在争着回城,还有的地方已经提出了新问题、新要求。 也是在这一年,江西省农场知青提出,他们在离开农场回到城市重新工作时,在农场工作的时间应算作工龄。经江西省劳动局向国家劳动总局请示,得到明确的肯定性答复。 这一系列松动的政策措施,使得到了1978年底的统计表格,出现了这样一个结果,原计划当年上山下乡的知青人数,应是134万人,实际下乡的人数是48万人。豪言壮语不说了,“反修防修”的大道理不讲了,人们就寻找出种种不下乡的理由来表达自己不想下乡去的心愿。来自全国各省市的反映也显示出,在这一年,动员上山下乡遇到了前所未有的重大阻力。而各地知青通过种种途径返城的人数,也达到了前所未有的255万人,已经显示出了退潮般的大势头。 这些回到城市的知青,以自己的亲身经历,叙述着下乡以后的种种遭遇,更给当年的动员上山下乡,增加了阻力。我本人作为一个老知青在回上海修改知青题材的长篇小说《我们这一代年轻人》和《蹉跎岁月》时,遇到家庭所住地的基层知青办干部,就听他们抱怨过:我们现在做的,不是人干的工作。有一个当年以全部的激情,动员毕业生和街道青年上山下乡的知青办主任,在到小菜场去买菜时,被回沪的知青用菜篮子扣在头上,狠狠地打了一顿。打人的知青说,当年就是听了他的话,把插队的地方说得花好、稻好、样样好,上了他的当;而如今,他竟然还要继续骗人,不把他打一顿,实在出不了这口气。他被打得不轻,在家里足足休息了两个多月。奇怪的是,当派出所民警闻讯上门去慰问他,向他打听是哪几个回沪知青动手的,他却闭口不言,请派出所的民警不要追问了,他也不会说的。 从这件不了了之的事情也能看出,到了1978年,不但是千千万万亲身经历了上山下乡的知青在反思,党和国家的上层在反思,就是具体做知青工作的方方面面人士,都在对这件事情进行反思。就是这么一个基层做具体工作的知青办主任,听说了我当时正在写作知青题材的长篇小说,特地找上门来,好心地劝说我:“你写什么都可以,就是不能写知青上山下乡。我替你想想,你怎么写啊,像以往那样,为知青运动唱赞歌么,眼面前千千万万知青正在退回城市,讲的都是下乡以后吃的苦、受的难,怨声载道,太不合时宜了;可是,你要真实地反映知青们在乡下吃得那么多苦么,那就是否定知青上山下乡运动的大方向,过去叫反革命,现在也是绝对不允许的。我劝你算了吧,别想着当作家了,还是想个办法病退回来吧。”这就是一个真诚地做了十几年具体知青工作的街道干部当年最为真实的想法。 同样的话,出版社的编辑,上海电影制片厂文学部的编辑,也都推心置腹地对我讲过,劝我写农村题材也可以、写历史题材也可以,写少数民族题材也可以,就是不要在这种节骨眼上写知青题材作品了,写了没法出版。 确实,1978年,一些领导部门和涉及知青工作的机构,从安定团结的大局出发,一方面仍要肯定知青运动的大方向和千百万知青上山下乡所取得的成绩;另一方面,他们又不愿昧着良心说瞎话,根据已经发生的事实,实事求是地指出知青运动带来的很多问题。一方面说要统筹解决知青纷纷反映的许多实际困难和问题;另一方面则强调文革遗留下来的问题实在太多太多,头绪纷乱,也难理清,故而只能是逐步地、分期分批地解决知青问题。一方面允诺要想方设法为知青们的回城打好基础,或就地安排工作,或宣传扩大招兵名额、让大家积极去考大学、进一步放宽病退、困退返城的条件,缩小当年的下乡名额;另一方面还在大力宣传知青中涌现的先进人物和他们的光荣事迹,并仍说在以后的若干年里还要动员和安排部份应届毕业生上山下乡。 同年10月31日到12月10日召开了整整41天的全国知青上山下乡工作会议,既充分肯定了成绩,又大胆揭露了矛盾,同时根据当时的国情,提出了一些具体办法,力争要把知青问题解决得好一点。简单地说就是统筹兼顾,全面安排。就是这样,会议一面在说解决具体问题,一面还在说仍要实行包括上山下乡在内的“四个面向”。 恰是在会议期间的11月23日,当时颇有影响力的《中国青年报》在头版头条的显著位置,发表了一篇题为《正确认识知青上山下乡问题》的该报评论员文章。 这篇文章从三个方面论述了文化大革命以来的知青上山下乡运动,那就是:正确估计十年来的上山下乡正确理解同工农相结合的道路正确认识缩小三大差别的途径在充分肯定知青上山下乡的热情和贡献的同时,文章也实事求是地提到了知青们下乡以后生活不能自给,不少人婚姻、住房、疾病等问题无法解决,很多地方缺少学习政治和文化知识的起码条件,很多知青的现状是消极低沉,群众怨声载道。在大话、空话、假话的掩盖下,少数坏人侵吞和挥霍知青工作经费、收受贿赂、勒索礼物、大发“知青财”,他们压制知青的民主权利,以泄私愤,摧残知青的身心健康,以遂私欲。他们利用窃取的决定知青抽调去留的大权,搞交易、做买卖、“掉包”顶替、安插亲信,使“走后门”等不正之风盛行。这种腐朽丑恶的现象,极大地毒化了社会风气,腐蚀了一部份青年的思想意识,诱惑甚至胁迫其中极少数无知的人走上了邪路。文章指出要充分地揭露这些问题,还要积极妥善地给以解决。 文章还指出,林彪、“四人帮”口头上唱着青年要同工农相结合的高调,实际上天天都在诱惑青年同工农脱离,同工农对立。他们破坏招工、招生、征兵等政策,大搞知青下乡,农民进城,冲击国家劳动计划,要调整政策、改进做法,清算这些流毒和影响。 文章的第三部份论述了缩小三大差别的途径,并指出要热情关心知青们的疾苦,努力解决他们的困难和问题,坚决同一切危害知青利益的现象作斗争,要统筹兼顾、全面安排,千方百计地广开就业门路。 总之,这篇文章在当时许可的情况下,针对近十年来的知青上山下乡运动,说了不少真话和大实话。 这篇文章发表以后,激起很大反响,也引起了轩然大波。赞成这篇文章的人们奔走相告,争相传阅报纸,认为这篇文章审时度势,本着实事求是的态度,第一次把上山下乡这件事的来龙去脉讲清楚了,把真相告诉了广大读者,说出了知青和广大家长的心里话,正在上海修改长篇小说稿的我听说有回沪知青在人民广场、中山公园、北火车站贴出了标语,我还特意跑去看了,标语的态度十分鲜明:“拥护评论员文章!”几位陪同我一起去看的同学对我说,看来知青问题快要解决了,你也该回上海了。 不赞成这篇文章的观点也很清楚,认为其对上山下乡缺乏历史地分析,把上山下乡完全归咎于林彪、江青反革命集团的阴谋破坏,使统筹解决知青问题变得更加复杂了,口径不统一,以后的工作更难做。 据《全国知青上山下乡工作会议简报》反映:江苏、福建的同志说,评论员文章同中央精神不一致。上海、云南、山东、黑龙江、吉林等省市的同志说,这篇文章像一个炸弹,给我们的工作带来许多新的问题,后果是严重的。上海的同志看到这篇文章后,立即给市委领导打电话,要市知青办做好思想准备,可能要受到上访青年的冲击。 对知青上山下乡运动的重新思考和认识,在不断地争论和“拉锯”中逐渐地为全社会的人们所关注。 三、回城的势头引发雪崩 但是,就在全国知青上山下乡工作会议进行期间,由于农闲季节的到来,各地的知青已经等不及了,他们的思想更为波动、不安和激愤。 几乎所有的知青都在考虑着回城、期待着回城。准备办理病退、困退的知青回到了城里,积极地四处活动;心里巴望回城的知青也回到了城里,希望能够找到一个回城的理由和门路;嘴上不说回城的知青也借着探亲和过春节的理由回到了城里,至少也想听听风声,“轧轧苗头”,盼望着最好能给个明确的说法。随着255万知青成功地将户口办回城市,随着近一年多来报纸上不断地报道的平反冤、假、错案的消息,随着到处都在为“文革”中的冤魂昭雪开追悼会,特别是自1978年5月开始的“实践是检验真理的唯一标准”大讨论以来,身心敏感的广大知青,也以自己这些年或长或短的亲身体验,检验着上山下乡这一运动,实事求是地说,他们得出的结论是显而易见的。事实上确实也是,这一场真理标准的大讨论为广大知青的回城要求提供了理论准备。 回城,回城,到了这个时候,似乎回城成了所有知青共同的心愿,到了这个时候,他们已经听不进任何大话、套话和不切实际的“豪言壮语”,他们已经听不进任何让他们耐心地继续呆在农村的劝告,谁要以任何理由好心劝劝他们,他们一句话就把这些好心劝告的人顶了回去:“你讲下乡好,你去啊!这么好的事情,我已经去了十年,也该轮到你去了。”往往把劝告的人呛得哑口无言。到了这个时候,他们不但牢骚满腹、情绪激烈,而且已经不愿意被动地等待下去。他们等不及了,为了共同的命运,他们不约而同地采取了自发的甚至是大胆的大规模的行动。 正是在这样的大背景下,爆发了今天人们普遍都知道的“云南知青抬尸游行、集体下跪”、“新疆阿克苏知青绝食罢工、上访请愿”等事件。 事情起源于一个叫徐玲的上海女知青,因为在橄榄坝农场场部医院生产时,由于明显的医疗事故,导致难产母子双双死亡,知青们闻讯纷纷赶来,几十辆手扶、铁牛55、丰收35拖拉机开到了医院门口,停靠在那里,继而引发了令人震惊的抬尸游行。事态迅速漫延扩大,一场罢工、绝食、请愿、上访的风潮就此形成。那个年头,我作为一个知青作家已经为人所知,事态平息以后,参与大返城行动的好几个知青,都给我写信详尽地描绘了他们在那一个冬春所经历的日日夜夜。有的信写得特别详细,差不多有二十多页。 又过了多少年之后,很多文章里不约而同地提到了这件事。其中最为详细的,是四川文艺出版社出版的《青春无悔》中“我们要回家”的纪实,和四川成都市的作家邓贤的《中国知青梦》,他们详尽的文字将当年云南知青大返城的整个过程,告白于世人。 受云南知青影响,新疆阿克苏的上海知青也在垦区14团开始酝酿采取行动,同样的请愿、同样的绝食、同样的罢工、同样的在上访中倾诉、同样的露宿街头——但新疆知青经历的回城之路更为漫长、更为艰辛,很多人的问题,一直延续到上世纪80年代中期才得已解决。到了现在,事隔二三十年,人们普遍认为,面对的几乎是同样的知青闹返城,但云南和新疆采取的是截然相反的措施,故而造成了两种解决的结果。 二十多年之后,亲身参与处理这两个事件的高层领导赵凡和刘济民,也都写了书来回忆云南和阿克苏知青返城的整个过程。赵凡的书名《忆征程》( 参见赵凡《忆征程》,中国农业出版社2003年版。),刘济民的书叫《秋韵集》( 参见刘济民《秋韵集》,中国三峡出版社2002年版。)。在他们的书中,都写到了知青们为争取回城而向他们集体下跪、令他们震惊不已、终身难忘的镜头和事实。 在那个年头,全国每一个省都有上山下乡的知青,每个省的知青都巴望着早日回城,每一个知青都有着强烈的回家的愿望。那么,为什么恰恰是每月发一点工资的云南和新疆的团场知青引发了风潮,而仅靠挣工分度日、生活更加穷困不堪、难以为继的插队落户知青却没有闹事呢? 上个世纪的90年代,因为要把长篇小说《孽债》改编为电视剧本,我再一次踏上了西双版纳的土地,走遍了西双版纳的山山水水,车到之处,州里面陪我下乡的老知青情不自禁地会告诉我,你看,那是水利4团,过去一点就是水利3团,原来知青们集聚的1师1团到20团,全都铺展在景洪、勐腊、勐海三个县的范围内,十分密集,知青们一有什么动作,消息风一般传遍了农场大地,比广播还要快。 2005年的盛夏时节,我应阿克苏旅游局的邀请,一个县一个县的考察阿克苏的旅游资源,一路之上,陪同的同志指着大片大片的棉田告诉我,你看,这都是当年的知青们垦植的,这里是7团,那里是12团,刚才开过去的是6团,从1团到16团,16个团场全都分布在塔河两岸。我猛地一下子醒悟过来,这种特定时期准军事性质的屯垦方式和密集的安置,连队接着连队,团场挨着团场,使得几万知青高度地集中在一块儿,他们往来方便,接触频繁,交流信息极为便利,为知青们的聚集、商量事情、制造舆论并形成共识,创造了别处不能替代的条件。特别是连队、分场、农场、农场局这样一种准军事性质的组织结构本身,同样也形成了回城风潮中有效的组织体系。 不但远在云南和新疆的知青在闹事,同一时期,上海街头的回沪知青们也趁元旦、春节两节探亲之机,在市革委门前静坐、集会、要求接见,解决知青回沪问题。事态愈演愈烈,发展到1979年的2月5日,终于在上海火车站共和新路道口,发生了拦截火车的卧轨事件,无数的围观者又将沪宁、沪杭铁路的咽喉要道堵塞了十多个小时。那个年头虽还没全面的开放,但是被堵的列车上都有外宾,故而这一事件当时就在国内外造成了影响。 同样,南京市委门前,苏北的知青在要求回城。杭州市委大院里,也聚集了成群结队要求回城的知青。江西南昌铁路局职工子女中的知青们,在局机关上访,要求回城。重庆知青围住了劳动局的干部。天津知青……哈尔滨知青……(刘小萌:《中国知青史·大潮》,中国社会科学出版社1998年版,第769页)全国很多地方都在请愿、静坐、游行、集会。回城的势头形成了雪崩,问题都暴露到表面来了。 四、落幕 值得庆幸的是,也更为主要的是,1978年底,党的十一届三中全会召开了,实事求是的好传统又回来了,全社会上上下下都开始正视知青问题,切实解决知青问题。 1979年,还留在农村的600多万知青中的395万人,通过招工、招生、病退等多种途径,回到了城市。国家计委已经列进国家预算的80万知青的上山下乡计划,经过费劲地动员,只有上海、宁夏、西藏三地的24万多人下去。到了年底,在乡的知青尚有247万人,其中插队知青是近76万人(顾洪章、马可森:《中国知青上山下乡大事记》,第181页)。也是到这一年,知青中的冤假错案,基本上都得到了平反,其中最有名的案件,就是: 因写了长篇小说《第二次握手》而入狱的张扬。  写了在知青中传唱一时的《南京知青之歌》而被判10年的任毅。  步入晚年的张扬现在是湖南省的专业作家;而任毅则在经商做外贸,他曾详尽地向我叙述了那不堪回首的往事中的点点细节。 1980年,根据中共中央书记处的指示,对当年的应届高中毕业生,不再组织和动员上山下乡。1981年11月,经国务院批准,国家劳动总局和国务院知青办合署办公,具体为国务院知青办、农副业办公室和劳动司就业处合并,成立就业司,把知青工作的遗留问题和善后事宜统管起来。国务院知青办的牌子对外保留。各省市及各级知青办也随即撤并。 至此,曾经轰轰烈烈10年的上山下乡运动,中国大地上延续了前后27年之久的知青问题,终于宣告了它的收场。从那以后,有关知青的遗留问题,统一由劳动部门本着负责到底的精神,逐步地给以解决。 在结束本文的时候,我还想补充三个“最后”的事实,来把和中国知青有关的情况,说得更完整一些。 其一,谓之最后的风光。1979年8月17日至29日,国务院知青领导小组在北京召开21省、市、自治区上山下乡知青先进代表座谈会,一共有34名先进知青的代表参加了这次会议,他们中年龄最大的39岁,最小的23岁,其中28人下乡的时间在10年以上。这些代表当中有文革之前就名声响亮的知青,也有文革当中涌现的知青先进,当然不乏扎根典型和后起之秀。26日,党和国家领导人接见了他们,并同他们合影留念。召开这次会议是要通过宣传报道,发挥这些先进人物的模范带头作用,激励青年志在四方、献身四化。1981年国务院知青办编写的《真实的故事》一书,86名先进知青中,把这34名知青的事迹大都编选了进去。可说是一本全国性的知青群英谱。现在回过头去看,树立这些典型,还是着眼于政治上的正面宣传,不得已地掩盖种种不安定的因素,争取逐步地解决知青问题的时间。其实,上山下乡知青中的典型和名人,远远不止这86名,正如任何重大的历史事件之后,大浪淘沙,泥沙俱下,总有一些人成为了历史的牺性品,知青中一些人曾被捧得很高很高,也曾经爬到相当高的位置,自然到了跌下来的时候,也就摔得很惨。好在随着这一运动的落幕,一切都成了过眼云烟。 其二,谓之最后一起返城事件。1985年4月22日到29日,在山西插队的北京知青,在北京市委门前静坐了8天,还拉出了“小平同志救救我们”的标语。此时,恰逢胡耀邦在澳大利亚访问,记者招待会上,英国《泰晤士报》记者举着附有山西知青在北京市府前静坐照片的报纸问:“你们中国又要搞文化大革命了吗?”这次事件不但上了报纸,还上了广播,受到中外记者的关注。原来这是1964年、1965年到山西插队的老知青和文革当中的京津知青采取的行动,他们大多集中在忻州、原平、定襄三个县市插队,后来也分别在当地得到安置。但是,安置就业后的知青们,在住房、医疗、子女教育、婚姻、工作等等方面都不如意,遇到很多实际困难(参见李建中《回眸·思考·述评》,国际文化出版公司2005年版)。 这些人本来来自北京、天津,现在又和这两个大城市有着千丝万缕的联系。对比已经回到京津伙伴的情况,他们普遍地感觉不公、不平,于是就采取了行动。这一行动同样延续了近三年时间,才在1987年年底,留在山西的一万余名北京知青得已大部份回归。可以说,这是有报道的最后一次返城事件。 其三,最后一个惠及知青的政策。那就是知青插队落户计算工龄问题。前面我已提到,早在返城之初,江西的农场知青提出他们在农场的劳动时间,应该计算为工龄,并被省劳动局批准。 到了上世纪70年代末、尤其是80年代初,国家开始调整工资,要计算工龄。涉及到每一个人的切身利益,于是下农村插队知青的工龄问题就被提了出来。知青们碰到了就在一起议论纷纷,1982年7月,北京市新技术研究所等53个单位的92名原插队知青,最先上书国务院知青办,要求把插队落户时间计算为工龄,以便赶上国家难得一次的调资(《中国知青上山下乡始末》第209页)。 1982年10月7日,湖南株洲湘江机器厂办公室秘书萧芸,也根据周围知青们的意见,给各级领导写了一封信,反映知青无学历、少工龄、缺乏技术特长,呼吁要使“下乡吃大亏论”无立足之地,应解决工龄问题( 参见《改变知青工龄政策的一封信》《炎黄春秋》2006年第11期)。同时,各地知青都有此反映,并通过多种形式反映给有关部门。 经国家有关部门的深入调查研究,多方征求意见,终于在1985年6月28日,由劳动人事部正式发文,解决了“文革”期间上山下乡知青的工龄计算问题。 我认为,这一惠及每个上山下乡知青的政策,应该被历史记录在案。我曾经遇到许多老知青,他们只知道插队落户可以算工龄,但是很多人都讲不清这一问题是什么时候解决的,怎么解决的。故而我将这一情况补充在此。 被称为震撼20世纪,涉及1800万青年,牵动10亿人的心,长达27年的中国知青上山下乡运动,在曲曲折折的过程中,终于落幕了。 在它落幕的过程中,没有掌声,没有闪光灯和鲜花,也没有欢呼,有的只是一代人付出的代价和他们的颓丧、迷惑和无尽的回忆。千百万知青把他们的青春和热血、汗水和眼泪、欢乐和痛苦、理想和无奈献给了这场运动。他们在这场运动中经受了难以想像的磨难,他们在这场运动中经受了惨痛的心灵创伤。 好在,它已经成为了历史。 就让它永远地成为历史罢。 (责任编辑:晓歌) |