逝去的年月

来源:一壁残阳 作者:水 原 时间:2025-02-23 点击:

当年离开故国的时候,曾有同学问我为什么要走,我回答说就是想出去看看世界,看看还有些什么不同的活法。三十几年过去了,忆及往事,突然想到许多人不会知道还会有我们当年那样的活法。于是就有了下面这篇文字,记录过去的年月中普通人的普通生活。希望它只是业已逝去的年月的备忘录。

一

1974年初我中学毕业去农村插队,我下乡的地方在陕西东边,是关中平原的边缘地带,俗称大平小不平,我们村北面就靠着一条几十米高的塬,那是当地人给东西走向的长条土山起的名字。村子所属的公社有个好听的名字,叫甜水井,不过那多半出自人们美好的愿望。

我们村在公社北面四里,用井水浇过的地干了以后泛着一层淡白的盐碱。吃的水带着苦咸味,但尚可饮用。公社所在的村子就没有井了,只能喝窖水,在地下挖水窖,收集储存雨水饮用。而再向南五六里地就是不能耕作的盐碱滩。

我们村的土地可是上好的黄绵土,北方的一应作物都可以种植,亩产虽然不高,但足以让人们安身立命。风调雨顺的年景,也可以算是丰腴之地。黄绵土极具黏性。当地盖房子,先筑板打墙,用润湿的土一层层夯实,高可丈余,围起三面,另一面用土坯砌成,留出门窗,只是土坯墙的最底下有几层青砖。黄绵土之黏,有“手拍墙,耐三年”之说。

当地的人笃信故土难移,固守自家的小院,轻易不肯离家外出,走出去的多半也还要再回家。住的是土房,睡的是土炕,人人在土里刨食,可守着是自家的地,心里就踏实。任外界闹得天翻地覆,还是过日子要紧。该交的皇粮就得交,政府的号令派下来就得接着。我们那批下乡的知青似乎就这样被派下去,也就这样被接受了。

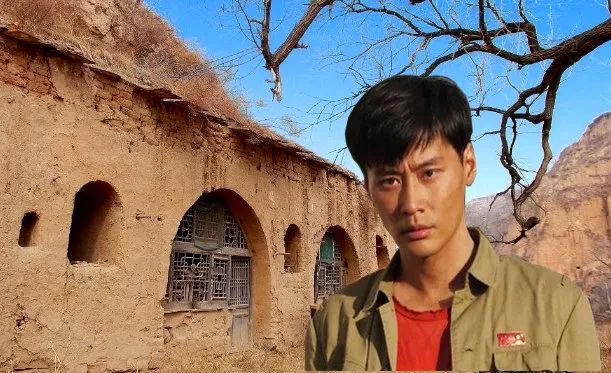

那里农村的基本色调是土黄色。第一次看见我下乡的村子是在一个初春的下午。树刚刚露出一丝绿色,枯秃的树枝在碧蓝的天幕上投射出淡的影子。午后斜阳给土黄色的基调平添了几许灿烂。我们乘坐的卡车从村西头开进去,在坑坑洼注的士路上颠簸,似乎和一路经过的其他村子那样,又要穿村而过。然而卡车却在村子最东头的一棵老槐树下停住了。我们知青组几个人的行李被七手八脚地卸了下来,卡车载着其他同学又向下一个村子开去。这就是我们将要安身立命的地方。

村子里不光路是土路,所有的农家院子都围着黄土筑成的墙。墙的表面是筑墙用的木椽留下的一排排半圆形的凹槽。一户户的门口是低矮的黄上墙围起来的猪圈。年代久些的黄土墙几近灰白色,披挂着斑斑驳驳黯黑的苔痕,被风吹雨打雕琢的瘦骨嶙峋。满目的土色中,只有房瓦是灰色的,但也只是越发衬托出土黄色的无所不在。

说起来,我们村里四个生产队加起来,有一千多口人,算是个不小的村子。除了几户人家,全村人都是一个姓。村里的老人说他们的祖先似乎是从别的地方迁来的,但没有人说得清楚是哪一朝哪一代。想来是几百年前,至少也是明末清初的动乱年代,一族人避乱至此,聚族而居。

尽管人们已经在那里生息了几百年,村子也有了相当的规模,可是村子的面貌仍然给人一种草创的感觉。村子里的路大致像棋盘格子,横平竖直,可容两辆马车错车。可是具体到每一条路,却并不是完全平直。路的两旁是一个一个南北向的长方形的院子,相邻的院子由高高的土墙隔开,院门正对着路。门口种着几棵槐树或榆树,门前的一边通常是猪圈。相邻的院墙可并不一定一般齐,门口猪圈的大小当然也没有一定之规,更何况猪圈靠路的一边往往还堆着垫圈的黄土和起出来的猪粪。于是,路也就不得不在两边的犬牙交错中参差辗转。

所谓路,并没有什么特别的铺垫或标志。不过年深日久,路面比两边的地面要低,路上也没有排水措施,一旦下雨,路面就是一片泥泞。几天阴雨,路就成了烂泥塘。黄绵土见了水,又粘又滑。最怕是雨天出去挑水,一步一滑,百余米的路,挑一担水回来,两只鞋就糊满了泥。奇怪的是没有人想到要去修一修路。也许是因为下雨天不必上工,人们也就不出门了。

(责任编辑)